La « Grande Guerre » et la « brutalisation » des consciences

Justine Baeyens – ILFM formation complète 1

re

année - fiche n°5

1

La « Grande Guerre » et la « brutalisation » des

consciences

La Première Guerre mondiale va entrainer la planète entière dans un conflit majeur qui marquera les

générations futures. Sa dimension mondiale, son caractère total impliquant les civils et le corps

d’armée, les différentes formes de violences qu’elle va prendre notamment à travers les combats

dans les guerres de tranchées impliquant plusieurs millions de soldats sur une durée longue de près

de quatre années (1915-1918), le premier cas de génocide du XXe siècle perpétré par les turcs à

l’encontre du peuple arménien (1915), la Révolution russe (1917) induite directement par la Grande

Guerre et qui aboutira à la dictature stalinienne, a amené certains historiens à se pencher sur les

conséquences de ces violences de guerre. Les millions d’hommes qui ont vécu directement ces

évènements ont-ils à la fois été victimes et coupables de violences, au point de reproduire et de

radicaliser cette dernière pendant la Seconde Guerre mondiale ? C’est ce qu’affirme l’historien

américain G. Mosse à travers la notion de « brutalisation », introduite dans son ouvrage traduit de

l’anglais : « De la Grande Guerre au totalitarisme, la brutalisation des sociétés européennes » (1999).

D’après lui, la Grande Guerre est le point de départ d’une « culture de guerre » qui, en banalisant la

violence, entrainera le franchissement du seuil de violence et sa transposition dans le champ

politique, en particulier au début de l’Allemagne de Weimar puis dans l’Allemagne nazi. Cette

nouvelle approche est reprise et développée par un ensemble d’historiens travaillant au Centre de

recherche du musée de l’Historial de Péronne.

De fait l ‘étude historique de la Grande Guerre ne se limite plus à l’énumération d’une succession

d’évènements chronologiques qui débuteraient le 28 juillet 1914 pour s’achever le 11 novembre

1918. Mais si l’on se penche sur l’étude de ses origines, de ses causes, on découvre des faits de

violences antérieures, déjà teintés de nationalisme et de luttes territoriales, et dont certaines sont à

l’origine même de violences perpétrées pendant la Première Guerre, ce qui nous amène donc à

nuancer le concept de « brutalisation » des consciences par la Grande Guerre comme lien de cause à

effet avec la Seconde Guerre mondiale.

Après l’étude des origines de la Grande Guerre et des violences qui ont marquées la fin du XIXe siècle

et le début du XXe, après l ‘examen des actes de violences concrets auxquels ont été confrontés les

civils et les militaires pendant la guerre, il conviendra de nuancer la notion de « brutalisation » des

consciences comme étant la cause, selon certains historiographes, de la brutalité de la seconde

guerre.

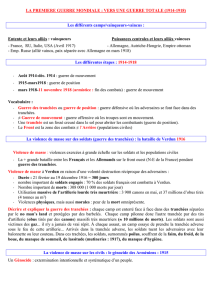

I – Les origines de la Première Guerre mondiale

1 - Les forces en présence :

Fruit de la défaite de Waterloo et du congrès de Vienne, l’Europe est

au XIXe siècle le théâtre de l’émergence de grandes puissances. Au centre et à l’est se trouvent les

Empires allemands, austro-hongrois et russe. Plus au sud, l’Empire Ottoman domine l’Asie Mineure

et le Moyen-Orient. Enfin à l’ouest de l’Europe se situent les deux états les plus puissants et les plus

riches : le Royaume-Uni et la France.

2 – Ambitions territoriales et nationalisme :

Les ambitions territoriales et les rivalités

économiques qui animent les grandes puissances s’accentuent. Il reste quelques territoires à

coloniser et les puissances européennes se les disputent. En 1905 et 1911, par exemple, la France et

l’Allemagne évitent deux fois une guerre à propos du Maroc qu’elles convoitent l’une et l’autre.

Justine Baeyens – ILFM formation complète 1

re

année - fiche n°5

2

L’Angleterre, elle, voit d’un mauvais œil la concurrence commerciale allemande de plus en plus vive.

La France n’a pas abandonné l’espoir de retrouver l’Alsace-Lorraine perdue lors de sa défaite contre

Bismarck en 1871. L’Autriche-Hongrie et la Russie veulent étendre leur influence dans les Balkans, se

heurtant à la Serbie, qui encourage les Slaves du Sud à se détacher de l’Empire austro-hongrois pour

former avec eux un Etat yougoslave. L’Italie veut recouvrer des territoires peuplés d’italiens en

Autriche-Hongrie. Quant à l’Empire ottoman, il est composé majoritairement de turcs tournés vers

un nationalisme agressif en butte avec le désir

d’indépendance de la population arménienne. Ce

sentiment nationaliste est d’ailleurs présent partout : au sein des empires et des différentes

nationalités à l’intérieur même des empires et des Etats. On retrouvera ce nationalisme pendant la

Grande Guerre, puis après, en particulier dans l’Allemagne nazi.

3 – Guerres coloniales et conquêtes de territoires :

De nombreux conflits coloniaux ou

territoriaux, caractérisés par une violence inédite, ont eu lieu avant la Première Guerre. Il apparait

alors que cette dernière n’a pas le monopole de la violence extrême, celle qui aurait rendu les

hommes brutaux. On peut citer parmi ces conflits la lutte territoriale qui a opposé la Russie au Japon

pour le contrôle de la Mandchourie en Chine et de la Corée, état alors indépendant. Cet

affrontement va durer un an et demi et se soldera par une défaite russe (1904-1905). Les Espagnols,

à Cuba, introduisent pour la première fois des camps de concentration, et les anglais font de même

pendant la guerre coloniale des Boers (1899-1902), en Afrique du Sud, qui oppose les émigrés

hollandais aux britanniques. Ces violences à l’encontre de civils sont accentuées par le sentiment de

supériorité ethnique qui habite les puissances européennes et en particulier l’Allemagne. Les guerres

coloniales sont présentées comme des missions civilisatrices envers des peuples jugés inférieurs.

Cette idée de race supérieure et inférieure sera reprise en Allemagne par Hitler. Quant aux Turcs, ils

ont été eux-mêmes les victimes d’une guerre contre les russes en 1877-1878, entrainant des

massacres envers leur population.

4 – Alliances défensives et course à l’armement :

C’est donc dans un climat déjà tendu à

l’extrême que deux systèmes d’alliances militaires défensives se forment à la fin du XIXe siècle : la

Triple-Entente réunit la France, le Royaume-Uni et la Russie tandis que les Empires allemand, austro-

hongrois et l’Italie s’allient autour de la Triple-Alliance. Le principe est simple : en cas d’agression

contre un des Etats, ses alliés doivent lui venir en aide. Chacun semble ainsi se préparer à une guerre,

notamment en augmentant fortement ses dépenses militaires.

5 – L’assassinat de François-Ferdinand à Sarajevo :

Le fait que la Grande Guerre s’ouvre sur un

acte de violence à visée nationaliste montre en lui-même la tension internationale qui règne à l’aube

de cette guerre. L’héritier de l’Empire austro-hongrois est donc assassiné le 28 juin 1914 par un

étudiant nationaliste serbe. C’est l’étincelle qui met le feu aux poudres. En conséquence, l’Autriche-

Hongrie déclare la guerre à la Serbie, et le mécanisme des alliances se met en place, entrainant tout

d’abord dans le conflit la Russie, l’Allemagne, la France et l’Angleterre, puis le Japon (1914), l’Italie

(1915) et enfin les Etats-Unis (1917), ces trois pays rejoignant ceux de l’Entente.

II – Les violences de la Grande Guerre

1 – D’une guerre de mouvement à une guerre de position : le plan incliné vers les

tranchées :

La guerre débute alors sur deux fronts : à l’ouest les allemands envahissent la Belgique,

violant sa neutralité, et pénètrent en France. A l’est, sur le front oriental, les armées russes entrent

Justine Baeyens – ILFM formation complète 1

re

année - fiche n°5

3

en Prusse. En France, l’offensive allemande, qui, conformément au plan Schlieffen, tablait sur une

guerre de mouvement et l’anéantissement rapide et soudain de l’armée française, échoue. Le

général Joffre parvient en effet à arrêter l’invasion allemande et remporte la bataille de la Marne.

Quant aux troupes russes, battues à Tannenberg, elles sont contraintes de reculer.

Un front qui va de la mer du Nord à la Suisse sépare les deux armées qui s’enterrent dans des

tranchées. Les offensives vont se succéder de 1915 à 1917, se soldant à chaque fois par des échecs

sanglants : les allemands lancent en 1916 une offensive à Verdun qui va durer 10 mois, sans succès :

elle tue et blesse plus d’un demi-million de soldats. Puis une offensive anglo-française débute dans

la Somme en juillet 1916 et se prolonge pendant cinq mois, mais elle échoue : cette bataille, la plus

sanglante, fait près d’un million de tués ou blessés, pour une avancée de 10 km. Nivelle, qui remplace

Joffre, lance le 16 avril 1917 celle sur le Chemin des Dames, qui est un échec total : 30 000 soldats

français y laissent leur vie en à peine dix jours. Ces offensives gourmandes en vies humaines ont un

résultat à chaque fois nul. Leur ampleur, le nombre important d’hommes qui y participent,

impliquent un engagement humain énorme inégalé de près de soixante-dix millions de soldats en

quatre ans.

3 – La guerre des tranchées :

Pour ce qui est du front ouest, les soldats allemands, français et

britanniques vont rester terrés dans des kilomètres de tranchées reliés par des boyaux pendant

quatre ans. Tandis que les Etats-majors mènent une guerre d’usure ponctuée de sanglants assauts,

les hommes sont confrontés à une violence extrême. La réalité de cette guerre des tranchées nous

apparait à travers les témoignages des poilus. La description qu’ils font de leur vie quotidienne nous

montre un véritable enfer. Ils voyaient leurs camarades mourir et vivaient l’attente du prochain

assaut dans la peur, conscient de leurs chances réduites d’en réchapper. Ils étaient à la merci des

déluges d’obus et des attaques de gaz. La boue, la terre, les rats, la pluie, le froid, la proximité des

cadavres… accentuent l’horreur dans laquelle ils sont. La mort est leur quotidien. Ainsi la guerre des

tranchées est celle qui incarne la Grande Guerre, celle où les hommes ont été confrontés à une

dureté extrême, celle qui les aurait donc « brutalisés ».

4 – Une guerre totale : les violences subies par les civils :

A mesure que la guerre se prolonge

dans le temps, les civils y sont de plus en plus impliqués : les femmes surtout, qui vont travailler dans

les usines d’armement et dans les champs, où elles remplacent les hommes partis au combat. Les

colonies aussi apportent de nombreux soldats à la France et au Royaume-Uni. Elles fournissent

également de la main d’œuvre dans l’industrie d’armement. A l’arrière, la population manque de

tout et souffre de l’inflation, ils subissent les bombardements, les pénuries d’aliments et de biens de

première nécessité, tout en travaillant dur pour l’effort de guerre. Ceux qui se trouvent dans les

régions occupées, en Belgique ou dans le nord de la France, souffrent de violences perpétrées par les

envahisseurs (travaux forcés, réquisitions, exécution des récalcitrants).

5 – déportation et génocide :

Dans un contexte où l’antisémitisme est grandissant notamment en

Russie et en Pologne, des accusations de collaboration avec l’ennemi et de trahison sont portées

contre les juifs de Russie, entrainant leur déportation de la zone du conflit en 1915. Six cent mille

juifs sont ainsi déplacés.

Le gouvernement des « Jeune-Turcs » fraîchement élu est porté par un nationalisme exacerbé.

Entrés en guerre contre les russes, au côté de l’Allemagne et de l’Autriche, ils profitent du désordre

mondial pour amorcer le génocide arménien, afin de récupérer le territoire d’Asie mineure qu’ils

considèrent comme leur. Le génocide est soigneusement planifié, par un décret du 30 mai 1915, et

organisé. La déportation des arméniens vers Alep, une ville de la Syrie ottomane, se fait soit à pied,

Justine Baeyens – ILFM formation complète 1

re

année - fiche n°5

4

soit dans des wagons à bestiaux. Au bout de la route se trouvent des camps de concentration qui

« accueillent » les survivants qui succombent rapidement. Ce premier génocide du XXe siècle fait un

million deux cent mille morts. Le gouvernement allemand, allié aux turcs, censure ce génocide et

accueille certains responsables du génocide. Les arméniens ont ainsi clairement été les victimes

d’une violence non pas due à la Grande Guerre, mais à un sentiment nationaliste exacerbé bien

antérieur à celle-ci, puisque des persécutions et des massacres contre les arméniens commis par les

turcs ont eu lieu au tout début du XXe siècle.

6 – Révolution russe : « brutalisation » ou lutte des classes ?

Début 1917, Les russes sont

affamés et épuisés par la guerre. Un hiver rude et la famine contribuent à entretenir un climat déjà

très hostile à la guerre, ponctué de défaites militaires. En février 1917, une manifestation de femmes

réclamant du pain dégénère et tourne à l’affrontement. Quelques mois plus tard, ce sera la

Révolution d’Octobre, puis le régime totalitaire avec la Terreur rouge, la création de l’Armée rouge,

les camps de concentrations que Soljenitsyne dénoncera plus tard. Les russes, qu’ils soient civils ou

militaires, ont souffert des violences occasionnées par la Grande Guerre, mais le massacre des

officiers qui suivirent février 1917 par les soldats-paysans ne révèle-t-il pas la question d’une lutte

déjà ancienne entre les paysans moujiks et les classes supérieures ?

III – La Grande Guerre a-t-elle générée une « brutalisation » des

consciences ?

1 – Une approche anthropologique et culturelle :

C’est en tout cas ce qu’affirment les historiens

du Centre de recherche de l’Historial de Péronne dont Stéphane Audouin-Rouzeau, Annette Becker,

Christian Ingrao, Henry Rousso, dans la lignée de l’américain G.L Mosse. Pour eux, les violences de la

Grande Guerre, entretenues par une « culture de guerre », ont amené les hommes qui l’ont vécue au

plus proche, c’est-à-dire dans les tranchées, à banaliser son intensité et même à y «consentir»,

expliquant en partie le franchissement du seuil de la violence pendant cette guerre et préfigurant la

brutalité de celle de 39-45. Ces hommes ont ainsi été « rendus brutaux », avec une transposition de

cette brutalité dans le champ politique, d’où la montée du nazisme en Allemagne, du fascisme en

Italie et du régime totalitaire soviétique. Mosse écrit : « La grande Guerre est bien restée jusqu’à la

fin une guerre de consentement (…) » présentant les hommes ainsi coupables d’actes violents autant

que victimes, et les historiens de Péronne reprennent la même idée, établissant un lien de cause à

effet entre les deux guerres mondiales. Cette approche a eu une grande influence sur le programme

d’histoire dès la 3

ème

, puisqu’il est demandé aux enseignants d’introduire cette notion de

« brutalisation » dans l’étude de la Grande Guerre, tout en insistant sur son aspect total et sur la

« résonnance profonde et traumatique sur le siècle qui commence », comme si cette guerre était

fondatrice d’une nouvelle forme de violence extrême et globale des guerres du XXe siècle.

2 – Une approche nuancée :

Certains historiens, dont Antoine Prost et Frédéric Rousseau, ont

nuancé cette approche d’une part en opposant à l’idée de consentement celle de contrainte

inhérente à l’armée : l’obéissance du soldat à son supérieur est une réalité qu’on ne peut ignorer ; et

d’autre part en récusant la théorie du soldat des tranchées qui tue sauvagement l’ennemi, puisque

« rendu brutal » par la culture de guerre, pour lui opposer l’argument de l’utilisation massive de

l’artillerie lourde et des gaz, principaux responsables de la mort des soldats dans les tranchées. Là où

les historiens se rejoignent, c’est sur le degré élevé atteint par la violence pendant la Grande Guerre.

Mais des violences, qu’elles soient à l’encontre des sociétés européennes, des colonies, ou même à

l’intérieures même d’un pays, ont pourtant été commises avant 1914, et elles ont elles-mêmes

Justine Baeyens – ILFM formation complète 1

re

année - fiche n°5

5

préfiguré les violences de la Première Guerre.

Le problème principal que pose la notion de « brutalisation » est son caractère généraliste. En

résumé les belligérants ont été confrontés à la même violence, donc tous ont subi cette

« brutalisation » et par conséquent, toujours si on se réfère à la thèse des historiens de Péronne,

tous ont été également « rendus brutaux ». D’où les régimes totalitaires qui se sont formés après la

guerre. D’où la Seconde Guerre mondiale et l’extrême brutalité de celle-ci à travers notamment le

génocide perpétré par les allemands ; mais voilà, tous n’ont pas cédé à la dérive du totalitarisme.

L’Angleterre et la France n’ont pas connu de régime totalitaire d’après-guerre à l’instar de

l’Allemagne, ou de la Russie, ou encore de l’Italie. Au contraire, la France a manifesté après cette

guerre un fort sentiment pacifiste, véhiculé par une majorité de français désireux de retrouver la paix

et de la conserver.

Pour ajouter une nuance supplémentaire à la « brutalisation »,

si l’on prend

l’exemple de l’Allemagne, qui a basculé après la guerre dans le régime totalitaire nazi certes

extrêmement brutal, peut-on réellement affirmer que c’est la « brutalisation » des hommes par la

Grande Guerre qui l’a poussée dans cette voie ? N’est-ce pas ignorer le passé de l’Allemagne au XIXe

siècle, composé de guerres tendant à son unification pour en faire un Empire à la tête duquel se

trouve le chancelier Bismarck, artisan de cette unification, et qui ne cache pas son ambition de

rendre son Empire toujours plus fort. « Nous serons plus forts si et seulement si nous agissons

ensemble »(Bismarck) ? N’est-ce pas ignorer également la signature du Traité de Versailles après leur

défaite en 1918, vécu comme un « dictat » par les allemands qui n’ont jamais accepté la défaite et

sont restés, dans leur esprit, en état de guerre ? La brutalité allemande pendant la Seconde Guerre

mondiale s’expliquerait alors par un ensemble de faits antérieurs et postérieurs à la Grande Guerre.

Il semblerait donc qu’il faille nuancer la notion de « brutalisation » des consciences par la Grande

Guerre, procéder à son étude en amont, en respectant les différences culturelles propres à chaque

nation, et en aval : « Chaque société lit l’expérience de la guerre à la lumière de sa culture » (Antoine

Prost).

Les acteurs du débat :

Stéphane Audouin-Rouzeau, « La guerre au XXe siècle. L’expérience combattante » et Anne Duménil, « La

guerre au XXe siècle. L’expérience des civils », Documentation Photographique, n°8041 et n°8043, 2004

Stéphane Audouin-Rouzeau, Annette Becker, Christian Ingrao, Henry Rousso (dir), La Violence de guerre, 1914-

1945, Bruxelles, Complexe, 2002

G.L.Mosse, De la Grande Guerre au totalitarisme. La brutalisation des sociétés européennes, Paris, Hachette,

1999.

Antoine Prost, « Brutalisation des sociétés et brutalisation des combattants », in Les sociétés en guerre, 1911-

1946, Bruno Cabanes et Edouard Husson (ss coord.), Armand Colin, 2003.

Bibliographie :

G. Duby : Histoire de la France (Bibliothèque historique Larousse) réédition 2007.

Les sites Wikipédia, Hérodote, Sens-Public, books-google La violence de guerre, 1914 – 1945 : approches

comparées des deux conflits mondiaux par Stéphane Audoin-Rouzeau,Henriette Assé

1

/

5

100%