I.R.H. 06 Numéro

I.R.H.

Magazine de culture scientique de l’Institut Robert Hooke/ Université Nice Sophia Antipolis

irh.unice.fr - [email protected]/ Publication gratuite - Mai 2008

Numéro

06

De la cellule au

médicament

6

9

Biochimie. Pleins feux sur les protéines

I.R.H.

Magazine de culture

scientifique de

l’Institut Robert

Hooke

Université

Nice Sophia Antipolis

Siège de la

publication

I.R.H.

28 av. Valrose

06103 NICE CEDEX 2

Tél : 04 92 07 64 60

Courriel :

Site : irh.unice.fr

Directeur de la

publication

Albert Marouani

Directeur

scientifique

Pierre Coullet

Rédacteur en chef

Pierre Coullet et

Laurie Chiara

Rédaction

Laurie Chiara

Crédit

photographique

Laurie Chiara

Gautier Damiens

Maquette

Laurie Chiara

Impression

SAS OLLANE

61 route de Grenoble

06200 Nice

04 93 71 80 79

ISSN1952-9341

Copyright

La reproduction des

textes, illustrations,

partiellement ou

dans leur totalité est

interdite, sauf accord

préalable de la

rédaction

2

Alzheimer. A la recherche du temps perdu

médecine nucléaire. La radioactivité

c’est bon pour la santé 14

11

4

Depuis le sida, les médias sonnent l’alerte dès qu’une potentielle maladie

infectieuse pointe le bout de son nez. Car la découverte, en 1983, du

V.I.H. a confronté l’opinion publique aux limites de la science à élabo-

rer un vaccin face à une entité d’une extrême complexité. Mais, dans

le même temps, des essais menés en laboratoire ouvrent sans cesse de

nouvelles perspectives pour venir à bout du virus. Et déjà, en hôpital, de

nouvelles thérapies se préparent (...)

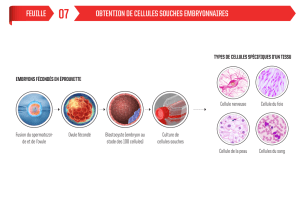

Sorte de boîte noire de l’organisme, les cellules souches constituent, pour

les chercheurs, une fenêtre sur le passé. Matière naïve, elles précèdent

toutes les anomalies survenues lors du développement d’un individu.

Dès lors, les observer à la loupe depuis le top départ de leur spécia-

lisation en cellule mature permet aux scientiques de répondre à des

questions aussi cruciales que «pourquoi?» et «comment?» (...)

maladies infectieuses. Aller le plus loin possible

Après avoir misé gros sur le décryptage de la sacro-sainte molécule

d’ADN humain, séquencée (écrite noir sur blanc) en 2003, les cher-

cheurs xent de nouveau leur attention sur les protéines. Car avec les

bons outils, ces unités du vivant, sortes de petites briques de l’organisme,

peuvent en dire long sur les erreurs de programmation à l’intérieur du

corps (...)

Véritables mouchards au service de la médecine, les traceurs radioactifs

s’inltrent dans des zones stratégiques de l’organisme pour repérer le

plus tôt possible des maladies aussi lourdes que le cancer (...)

SOMMAIRE

cellules souches. Retour vers le futur

Ultra médiatisée, Alzheimer, la « maladie de l’âge », révèle petit à petit

ses secrets sans encore se laisser dompter. Sous le microscope elle se

manifeste au moyen de deux lésions cérébrales, les plaques séniles et

la dégénérescence neurobrillaire. Mais en amont de ces stigmates, la

pathologie semble naître de dysfonctionnements d’enzymes (...)

3

L’histoire commence par un geste anodin mais inspiré. Un jour de 1965, James

Schlatter, chimiste à la société Searl fait tomber sur son pouce un peu d’un

intermédiaire de synthèse destiné à élaborer un anti-ulcéreux.

Au lieu de s’essuyer machinalement la main il « goûte » le produit. Trente ans

plus tard l’aspartame a achevé d’envahir les marchés internationaux.

Dans la même veine, le 3 septembre 1928, un chercheur du St Mary’s Hospital de

Londres un peu distrait s’aperçoit qu’il a oublié pendant les vacances ses cultures

de staphylocoques sur sa paillasse, à côté des moisissures de son voisin.

Alexander Flemming s’étonne alors de voir que le champignon en question, le

Penicillium Notatum, semble empêcher la prolifération de ses bactéries… Il sera

le premier à soupçonner l’existence d’une substance antibactérienne appelée

pénicilline.

« Le hasard favorise l’esprit préparé », disait Louis Pasteur...

Aujourd’hui, la « médecine de laboratoire » cherche à reculer les pendules du

développement cellulaire sans toujours trop savoir ce qu’elle va trouver.

Prêts à se laisser surprendre, les scientiques regardent le vivant évoluer sous leurs

microscopes, en quête de nouvelles pistes pour la médecine.

Lorsqu’ils pensent tenir quelque chose, ils élaborent des modèles in vitro où mettre

en exergue l’action d’un gène, d’une protéine.

Grâce aux progrès concomitants des biotechnologies, la recherche fondamentale

réalise ainsi de belles avancées dans le domaine des cellules souches ou de la

maladie d’Alzheimer.

Mais les appareils les plus modernes, s’ils protent à la recherche contre le cancer

ou le diabète, servent aussi à faire avancer des travaux moins médiatisés et ce

dans des disciplines parfois très éloignées. En témoigne la plate-forme protéomi-

que de la faculté de médecine Pasteur, à Nice, utilisée, entre autres, pour enquêter

sur la pollution marine et sur la synthèse organique.

Il s’agit évidemment d’exemples choisis parmi bien d’autres, sur lesquels le maga-

zine de l’Institut Robert Hooke s’arrête dans ce numéro. La rédaction a également

voulu savoir comment la médecine progresse sur le plan thérapeutique face au

éau du Sida, quand la perspective d’un traitement capable d’éradiquer le virus

n’est pas à l’ordre du jour.

Car sur des questions de santé publique aussi préoccupantes que le cancer ou les

pathologies liées à l’âge, la prise en charge du malade, l’évaluation de l’efcacité

thérapeutique, l’ajustement éventuel du traitement ont toute leur importance, en

particulier pour les familles et les patients, contraints de faire avec l’existant.

La médecine nucléaire, avec la tomographie par émissions de positons, permet en

ce sens d’avancer encore un peu plus loin dans la précocité et dans la précision du

diagnostic. Utilisée aujourd’hui en cancérologie ou en cardiologie, cette technolo-

gie pourrait d’ailleurs bientôt s’étendre à certaines maladies neurodégénératives.

L’Édito

« Le hasard favorise

l’esprit préparé » (Louis Pasteur)

4

•I.R.H. Magazine Actualité

Alzheimer

A la recherche du

temps perdu

Ultra médiatisée, Alzheimer, la « maladie de l’âge », révèle petit à petit ses secrets sans encore se laisser

dompter. Sous le microscope elle se manifeste au moyen de deux lésions cérébrales, les plaques séniles et

la dégénérescence neurobrillaire. Mais en amont de ces stigmates, la pathologie semble naître de dysfonc-

tionnements d’enzymes. Le Dr. Frédéric Checler, chercheur à l’IPMC (Institut de Pharmacologie Moléculaire et

cellulaire) de Valbonne, a donc naturellement « glissé », entre 1994 et 1995, de ses travaux d’enzymologie vers

cette démence si particulière.

Quel modèle avez-vous mis en place

pour étudier la formation de plaques β-

amyloïdes (dites plaques séniles) chez

les malades Alzheimer ?

F.C : Nous créons des cellules mutantes

qui miment certaines formes « agressi-

ves » (1) de la maladie. Ces cas, d’origine

génétique, représentent moins de 1%

de toutes les formes d’Alzheimer mais

grâce à eux nous apprenons aussi sur

les formes majoritaires, ou « sporadi-

ques » (2). Nous exacerbons en eet des

processus qui ne sont pas très diérents

dans les deux cas. Nous avons ainsi

pu étudier les enzymes capables de

fabriquer le peptide A bêta, dont l’accu-

mulation dans le cerveau constitue le

cœur des plaques séniles. Nous avons

également réussi à comprendre ce qui

se passe lors de la formation, à partir

de la protéine APP (Amyloid Protein

Precursor), des diérentes formes de ce

peptide. Car il existe des formes tron-

quées solubles sans doute plus toxiques

et qui s’agrègent encore davantage

que les formes généralement générées

(3). Précisément, nos cellules de labora-

toire sur-expriment une forme mutée

de l’APP ou bien des mutants des pré-

sénilines (4). Nous disposons enn de

souris transgéniques doubles ou triples

mutantes, développées au Canada et

en Californie

Des chercheurs remettent aujourd’hui

en question le rôle des plaques amy-

loïdes dans le déclenchement de la

maladie d’Alzheimer. Comment vous

positionnez-vous par rapport à cela ?

F.C : C’est sûrement vrai. Personne n’a

jamais dit que les plaques donnaient la

maladie. Mais cela ne veut pas dire non

plus que le peptide amyloïde produit

avant l’apparition des plaques séniles

et dont on sait qu’il peut s’accumuler

dans les neurones et les tuer, n’a rien à

voir avec la maladie d’Alzheimer. La sur-

production de ce peptide est en outre

le seul dénominateur commun observé

suite à diverses mutations responsables

de formes agressives de la maladie. Il y a

donc bien un lien entre le peptide amy-

loïde et la pathologie. Personnellement

je pense que lorsqu’il est produit à des

niveaux physiologiques, le peptide a

un rôle protecteur. Tout le monde en

fabrique mais à un moment, pour des

raisons encore mal connues mais qui

font sans doute intervenir des facteurs

environnementaux, on passe un seuil

de production où le peptide A bêta

n’est plus soluble et « inerte ». On ini-

tie alors un processus d’agrégation, de

toxicité, accompagné d’inammation,

de dégénérescence neurobrillaire, de

mort neuronale et qui se termine en

tableau de démence clinique.

(1) Cette forme d’Alzheimer rare a une origine génétique et se caractérise par la précocité d’apparition de la maladie. Certains cas ont été

identiés chez des patients de moins de 25 ans mais en général l’Alzheimer est diagnostiqué autour de 50 ans.

(2) Il s’agit des formes sans cause monogénique identiée. Elles se déclarent en général chez les personnes âgées de plus de 65 ans.

(3) La bêta-amyloïde 40 et la bêta-amyloïde 42. Les indices 40 et 42 sont relatifs au nombre d’acides aminés du peptide, donc à sa

longueur.

(4) La préséniline est une des enzymes impliquées dans la coupure « gamma » de l’APP. Ce clivage particulier de la protéine transmembranaire

va libérer le peptide bêta amyloïde dans le cerveau.

ci-dessus le Dr. Frédéric Checler à l’IMPC de Valbonne

ci-dessus le Dr. Frédéric Checler à l’IMPC de Valbonne

5

•I.R.H. Magazine Actualité

Chercher un vaccin dirigé contre les pla-

ques amyloïdes est-il donc judicieux ?

F.C : Ce n’est pas parce qu’un vaccin,

d’un point de vue phénotypique, net-

toie complètement le cerveau des

plaques séniles, qu’il ne fait rien avant,

notamment au niveau du peptide A

bêta qui lui, pourrait être toxique. Les

animaux qui ont fabriqué des anticorps

contre les plaques ont aussi récupéré

de leurs décits cognitifs d’apprentis-

sage et de mémorisation… Donc on ne

peut pas abandonner une piste aussi

prometteuse. Elle s’avèrera peut-être

insusante, elle ne permettra peut-

être de ne gagner « que » deux ou trois

ans. En ce moment on ne

guérit pas du sida mais on

peut rester stabilisé pen-

dant des années. En tous

cas dire qu’on se trompe

de cible me semble aussi

manichéen que d’armer

que tout est dû au pep-

tide amyloïde. En revanche,

peut-être que lorsque nous

nous attaquons aux formes

« A40 » et « A42 » du pep-

tide, il est déjà trop tard.

De plus, comme certains

de ces peptides sont fabri-

qués naturellement dans

l’organisme, les anticorps

synthétisés sont dirigés contre des

protéines du « soi », ce qui peut poser

problème. Enn, il faut trouver des anti-

corps capables de passer la barrière

hémato-encéphalique.

Des liens entre les deux types de lésions

caractéristiques d’Alzheimer ont-ils été

établis ?

F.C : Oui, grâce aux souris transgé-

niques. Il s’est avéré que seules les

souris mutantes à la fois sur la bAPP,

les protéines tau (5) et les présénilines

présentaient les deux lésions (plaques

séniles et dégénérescences brillaires)

à la fois. Les lésions amyloïdes sem-

blent réduites quand nous réduisons

génétiquement les allèles (les copies

d’un gène) codant pour la protéine

tau. Or le phénomène de dégénéres-

cence neurobrillaire s’accompagne

d’une hyper phosphorylation de tau.

Les modèles cellulaires ont également

pu montrer que le peptide A bêta pou-

vait jouer sur cette phosphorylation de

tau… Certains chercheurs ne sont pas

d’accord pour dire lequel interviendrait

en premier mais cela dépend en réalité

aussi des aires corticales touchées.

Toutefois si, comme on le pense, le

peptide amyloïde est responsable

de perturbations calciques, de pro-

blèmes d’apoptose (mort cellulaire

programmée), de production de réac-

tifs oxygénés, d’inammation, nous

devrions, en jouant sur l’expression de

A bêta, avoir des répercussions sur tous

ces phénomènes. Voilà, au laboratoire,

notre hypothèse. Nous essayons dans

cette logique de développer des anti-

corps un peu originaux dans le sens

où ils vont cibler des formes tronquées

du peptide. Pour cela il faut identier

les formes qui apparaissent le plus

précocement, celles qui « marquent »

éventuellement le glissement d’une

forme modérée d’Alzheimer vers une

forme avérée de la maladie.

Travaillez-vous également sur d’autres

voies thérapeutiques ?

F.C : Nous étudions aussi les inhibiteurs

de bêta et de gamma sécrétases (6) et

l’activation d’enzymes qui inhibent le

peptide A bêta sans pour autant don-

ner les formes tronquées toxiques. Mais

nous pourrions aussi envisager une

multi-thérapie avec des anti-inamma-

toires, un suivi de la pression artérielle,

du cholestérol, une indication pour une

activité physique et intellectuelle

régulière, la prise d’anti-oxydants, un

régime alimentaire adéquat etc. Deux

personnes avec la même mutation sur

une préséniline peuvent présenter des

âges d’apparition de la maladie dié-

rents, cela prouve qu’il doit y avoir des

aspects environnementaux amplica-

teurs ou au contraire protecteurs.

Des cas ont été relatés de défunts ne

présentant aucun symptôme d’Alzhei-

mer avant leur mort et dont l’autopsie a

révélé de nombreuses lésions typiques

de la maladie. Faut-il y voir un phéno-

mène de résistance ?

F.C : Il faut imaginer les ressusciter et

voir dans dix ans ce qui se serait passé !

Comment voulez-vous savoir si une per-

sonne n’était pas en train de développer

la maladie ? Il n’est pas impossible non

plus que les plaques aient un rôle

protecteur jusqu’à un stade de « trop

plein ».

Vous travaillez également sur le front

du diagnostic, puisque vous cherchez

à identier un marqueur de la patholo-

gie. De quoi s’agit-il ?

F.C : Ce sont les fameuses formes tron-

quées du peptide A bêta dont j’ai

déjà parlé. Des anticorps monoclo-

naux dirigés contre ces entités vont

servir à « screener » diérents uides

biologiques de personnes normales ou

présentant une forme modérée ou avé-

rée de la maladie d’Alzheimer pour voir

si la forme tronquée reconnue est eec-

tivement un marqueur d’un glissement

d’une forme à l’autre.

Si c’est le cas, nous aurons identié

naturellement un marqueur mais aussi

le type d’anticorps qu’il faut pour un

processus de vaccination.

Enn selon le chercheur Pat McGreen,

de l’université de Vancouver, la prise

d’anti-inammatoires déjà sur le mar-

ché pourrait sure à protéger l’individu

contre la maladie. Qu’en pensez-vous ?

F.C : Il s’agit d’anti-inammatoires non

stéroïdiens. Le problème c’est que les

études épidémiologiques n’ont abso-

lument pas conrmé cela. Ceci dit, ça

ne doit pas faire de mal d’en prendre

un peu comme d’autres prennent de la

mélanine, des vitamines ou vont faire

un jogging.

(5) Comme le peptide A bêta, tau est une molécule normale de l’organisme. Phosphorylée, elle empêche le fonctionnement neuronal et tue les

neurones en destabilisant les microtubules.

(6) L’APP transmembranaire peut subir deux clivages distincts. Sous l’action des alpha et gamma sécrétases, la protéine est dégradée sans effet

nocif. En revanche l’action conjointe des enzymes bêta et gamma libère le peptide A bêta.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

1

/

16

100%