n° 118 - L`Humanité

)RQGDWHXUV-DFTXHV'HFRXUIXVLOOÆSDUOHVQD]LVHW-HDQ3DXOKDQ

'LUHFWHXUV&ODXGH0RUJDQ/RXLV$UDJRQ-HDQ5LVWDW

/HV/HWWUHVIUDQÄDLVHV

GXVHSWHPEUH1RXYHOOHVÆULHQ

ZZZOHVOHWWUHVIUDQFDLVHVIU

3LHUUH%RXUJHDGH

3DU-HDQ5LVWDW

'5

-XOLHQ%ODLQHSDU$PLQD'DPHUGML

¦ULF9XLOODUGSDU9LFWRU%ODQF

%LODQGX)HVWLYDOGp$YLJQRQSDU-HDQ3LHUUH+DQ

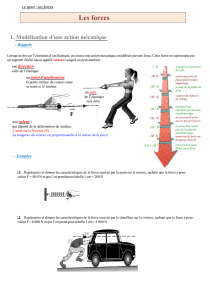

Autoportrait,

par Pierre Bourgeade, 1995.

,,

/

(6

/

(775(6

)5$1¤$,6(6

6(37(0%5(6833/¦0(17

/

p+

80$1,7¦

'86(37(0% 5(

/(775(6

3LHUUH%RXUJHDGHHVWXQJUDQGÆFULYDLQ1RXVVRPPHV

TXHOTXHVXQV½OHSHQVHU½OpÆFULUH½OHGLUH'HSOXVHQ

SOXVQRPEUHX[MHOHFURLVMHOpHVSÅUH6DPRUWHQ

QpDSDVIDLWODXQHGHQRVTXRWLGLHQVHWFHUWDLQVLQGLYLGXVuMH

QHSHX[OHVTXDOLILHUGHFULWLTXHVOLWWÆUDLUHVGUÑOHGpH[SUHV

VLRQuDXUDLHQWPLHX[IDLWGHVHWDLUHSOXWÑWTXHGHOHWUDLWHU

GHJUDSKRPDQH2VHUDLHQWLOVDSSHOHU3URXVWXQSLVVHFRSLH"

Ce n’est pas impossible…

Les Lettres françaises

ont rendu

compte régulièrement de la publication de ses livres, en

particulier d’

Éloge des fétichistes

en 2009, et lui ont rendu

hommage en lui consacrant la une de l’un de ses numéros.

L’édition d’un inédit ne pouvait — à tout le moins — qu’exciter

notre curiosité. Dès réception de l’ouvrage,

Venezia

donc, j’ai

suspendu toute activité pour le lire. Je dois avouer que sa

lecture m’a, un long temps, littéralement coupé le soue. Il

m’a fallu quelques heures pour retrouver un peu de calme.

Aucun livre ne m’a bouleversé à ce degré d’intensité proche

du malaise, pas même dans mon adolescence certains romans

de Georges Bataille, pas même évidemment Sade… Livre

majeur, fascinant, douloureux, sarcastique, violent, comment

rendre compte de

Venezia

?

Dans leur excellente préface, « Bourgeade, maestro », les

éditeurs,

« prosélytes que nous sommes »

, font remarquer

que sur dix lecteurs interrogés, les réactions vont du rejet

violent (une fois sur dix) ou du rejet embarrassé (deux fois sur

dix) au coup de foudre pour la plupart d’entre eux. Il m’a

semblé, puisque Tristram, en même temps que

Venezia

, re-

publiait dans sa petite collection « Souple » un autre roman

de Bourgeade,

Ramatuelle

(2007), qu’il fallait d’abord parler

de ce dernier. Pourquoi ? Peut-être pour préparer le lecteur

à la lecture de

Venezia

…

L’intrigue de

Ramatuelle

est relativement simple. Elle se

noue, se développe et se clôt en sept jours, du dimanche 24 juin

au samedi 30 juin-dimanche 1er juillet. Sept jours de la vie

d’une jeune femme, Françoise d’Elbée, trente-cinq ans. Elle

fait partie de la bourgeoisie parisienne : un père médecin, un

mari banquier, deux enfants, une fille et un garçon. Elle habite

à côté du parc Monceau. Le roman est constitué du journal

qu’elle a écrit, la dernière nuit, pour raconter la semaine

pendant laquelle sa vie a basculé, c’est-à-dire, pour reprendre

une définition du dictionnaire, est passée brusquement d’un

état à un autre de façon irréversible.

Beau mariage donc. Voyage à Venise, au fameux Hôtel des

Bains. Elle ne connaît rien des rapports sexuels jusqu’à cette

nuit de noces qui ne semble lui avoir laissé aucun souvenir

particulier.

« Pendant une dizaine d’années, mon mari a

dormi plus ou moins régulièrement avec moi, puis il a cessé

de me toucher, et je crois que j’ai préféré ça. »

La « vie » fa-

miliale est terne et étouante. Il y a les dîners, le seul repas

en commun, où le maître d’hôtel, André,

« glisse comme une

ombre derrière nous, retirant nos assiettes de ses mains gan-

tées, plaçant les suivantes »

. On ne s’aperçoit de rien. Le mari,

Charles, ne cesse de parler. Elle a compris très vite qu’il ne

fallait pas le contredire. Naturellement, les enfants n’ont

qu’une hâte, celle d’aller dans leur chambre… Ils sont bien

élevés et rongent leur frein en silence. Ensuite, les adultes

passent au salon. Monsieur boit du café et fume le cigare,

madame ne prend qu’un décaféiné. Dans la chambre

« laquée

de blanc comme tout le reste de l’appartement »,

ils ont

chacun leur lit. Charles, avant de s’endormir, lit un journal

financier et Françoise, un roman…

« Il faut situer les personnages, les lieux, dire les choses

comme elles sont arrivées. »

Ce que Pierre Bourgeade fait

avec sobriété, concision, froideur : son héroïne ne s’épanche

pas, elle semble dénuée de sentiment. Elle ne donne signe de

vie, si l’on peut dire, que lorsqu’elle avoue aimer conduire

— et vite — son Austin pour passer une semaine à Ramatuelle

dans la propriété que ses parents lui ont léguée. Une semaine

de solitude avant l’arrivée du mari et des enfants…

« C’est

l’unique occasion où je voyage seule et c’est quelque chose

que j’aime. Je passe le péage, le soleil apparaît, le ciel est rouge.

J’aime beaucoup cette maison de Ramatuelle. »

Le récit de la deuxième journée montre comment la vie de

Françoise bascule. J’emploie de nouveau le verbe basculer,

non sans raison. Sur la route des Maures, à une centaine de

kilomètres de Ramatuelle, elle s’arrête pour laisser reposer le

moteur de sa voiture.

« Je prends un plaid sur le siège arrière,

je l’étends du côté de la route, sous les pins, là où les taillis

sont le plus épais, j’enlève mes chaussures, je m’allonge, et à

peine allongée, épuisée, je m’endors. »

Réveillée par des cris, elle assiste à une scène de violence

inouïe : deux jeunes gens s’emparent d’une femme dans sa

voiture

« arrêtée à l’extrême droite de la route, presque inclinée

au-dessus du ravin »

. Ils la frappent, la violent, la rejettent

dans la Clio, «

ils basculent la voiture dans le ravin, explosion »

.

Pourquoi, lorsque la police arrive, ne dénonce-t-elle pas les

jeunes gens ? Pourquoi invente-t-elle une thèse selon laquelle

elle était là avant l’accident ? La Clio a manqué son virage, les

jeunes gens sont arrivés trop tard… Pourquoi leur propose-t-

elle de les emmener chez elle ? Les événements des journées

qui vont suivre ne sont jamais que la conséquence de son geste

initial : elle est prise dans un engrenage infernal sadomasochiste

dans lequel elle découvre son corps, la jouissance. Elle n’est

pas seulement une petite-bourgeoise qui aime à se faire peur

en compagnie de jeunes voyous. Même si elle participe à

l’attaque d’une fourgonnette du Crédit agricole, son rôle reste

limité, mais néanmoins complice d’un second crime :

« J’at-

tendrai, sous un bouquet de pins, à quelque cent mètres de

là. Je serai au point mort, moteur en marche, prête à foncer. »

Le convoyeur de fonds est mort dans l’explosion de son vé-

hicule.

« Julien a vu son visage s’enflammer comme du

papier. »

À me relire, je vois bien que je n’ai montré que l’aspect le

plus « rocambolesque » du roman, en quelque sorte son

squelette. Je me garderai bien de raconter l’épilogue qui peut

s’analyser — mais ce n’est qu’une hypothèse — comme un

retour à l’ordre, une expiation, ou la manifestation d’une

perversité qui fait, selon Baudelaire,

« que l’homme est sans

cesse à la fois homicide et suicide, assassin et bourreau ».

Ramatuelle

pourrait fort bien se prêter à une adaptation

cinématographique. Françoise n’écrit-elle pas :

« Maintenant

c’est dimanche. J’ai écrit toute la nuit, au fil de la plume. La

semaine qui est en train de s’achever s’est déroulée dans ma

tête comme un film dont je n’ai eu qu’à relater rapidement

les épisodes. »

L’écriture de Bourgeade est visuelle : il sait nous faire voir,

sans fioriture, avec une précision des plus rares, quasi anato-

mique, des paysages, des corps, des situations — je veux dire,

sans faire de la littérature —, ce que les éditeurs ont raison de

souligner :

« (Il) nous a montré, au fil du temps, comment ce

qui est trop littéraire est nuisible à la littérature. »

À sa manière, l’écriture de Bourgeade est une histoire de

l’œil. Non pas comme celle de G. Bataille qui reste imprégnée

de judéo-christianisme, mais toujours à distance, froide,

souvent parodique. Ainsi ce passage où Françoise rentre dans

la chambre — Julien est réveillé et lui demande de s’approcher

du lit :

« Mon ventre est à la hauteur de son visage. “Écarte”,

dit-il. J’obéis. “Encore.” J’obéis. Ses doigts s’ajoutent aux

miens. Il veut tout voir. Tout voir au plus profond. Mais quoi ? »

Ces quelques lignes qui terminent la quatrième journée sont

précédées d’une étonnante scène où Françoise, devant son

miroir, regarde

« son visage étranger »

:

« Je cligne l’œil droit,

il cligne à gauche. »

Puis elle retourne ses paupières supérieures

vers le haut et

« apparaît une sorte de boule blanchâtre, ré-

pugnante et stupide »

.

Le dernier roman de Pierre Bourgeade,

Venezia

, met en scène

le directeur d’un palace vénitien, le signor Tardelli, le jeune

gigolo, Larry Dawson, de Mrs Springfield, une milliardaire

appelée la Contessa. Miss Carrington, milliardaire elle aussi,

accompagnée de Miss Ingrid Lindstrom

« qui a l’honneur de

pousser son fauteuil à roulettes »

, cinq actionnistes du Village

à New York (quatre hommes et une femme)… et Khadjik…

L’histoire est simple : Mrs Springfield, la Contessa, est une

octogénaire richissime qui a décidé de mourir à Venise au

terme d’une

« performance »

dont elle a réglé à cette fin les

moindres détails.

Miss Carrington, née prématurée,

« avait été condamnée,

dès l’âge de sept ans, au fauteuil roulant »

. Là encore, comme

dans

Ramatuelle

, les traumatismes de l’enfance vont décider

d’un destin. Larry, qui, à première vue, l’avait comparée à

« une orchidée qu’on aurait écrasée d’un coup de talon »

, à

mieux l’observer la voit un peu diéremment :

« Elle était

bronzée, elle portait une saharienne noire largement décolletée,

par l’échancrure de laquelle on apercevait deux seins en

pomme, clairs, à demi dénudés. »

La jeune fille qui l’accom-

pagne, habillée d’une robe transparente, n’a

« pas plus de

poitrine qu’un garçon »

.

On comprend très vite que la Miss est son

« chaueur-

soure-douleur personnel »

, autrement dit, son esclave.

« Je

ne me contente pas d’enfoncer des aiguilles dans les mains

de cette jeune personne, je lui en enfonce aussi dans les fesses,

les bras, et dans les seins. Elle ne se plaint jamais. C’est mon

esclave »

, confie à Larry la dominatrice Barbara

Carrington.

Larry attend Mrs Springfield qui, de jour en jour, par fax,

renvoie à plus tard son arrivée à Venise. Elle a découvert,

dit-elle, un groupe d’actionnistes berlinois… Larry quant à

lui passe son temps avec

« l’orchidée broyée »

et son esclave.

On le voit, par exemple, participer à une séance

« uro »

dans

la chambre de ces dames. Il est allongé nu dans la baignoire,

Ingrid au-dessus de lui et

« l’infirme, clouée dans son fau-

teuil, qui nous regarde, le sourire aux lèvres »

…

Mais là n’est pas l’important. Sade nous en a raconté

d’autres… L’histoire de

Venezia

va prendre un autre cours

avec l’arrivée de la Contessa,

« quatre-vingt-trois ans depuis

six mois, un mètre quatre-vingt, cent treize kilos, (elle)

venait de passer trois semaines furieuses à Berlin, où elle

s’était éclatée ».

Que faisait-elle donc à Berlin ? Le tour des abattoirs, chaque

soir, en compagnie des actionnistes dont elle ne pouvait plus

se séparer après les avoir découverts à Manhattan. Ils l’avaient

alors fouettée jusqu’au sang. Nous apprenons que la mère

de Mrs Springfield est morte dans un camp de concentration.

Elle engage les cinq actionnistes :

« Je veux sourir par vous,

en raison de ce que ma mère y a souert. »

Puis, soudain,

elle décide de retourner à Venise, à l’hôtel Gubbio. Elle dispose

de sa suite habituelle, trois appartements. Celui du milieu

sera réservé «

aux fêtes qu’elle comptait donner. Elle savait

lesquelles, elle n’en dit mot ».

La fête, car il n’y en aura qu’une, sera celle de sa mise à

mort.

« À Berlin, vous m’avez fait revivre les premières

étapes de la passion, ici, j’arriverai au terme. (…) Je voudrais

donc, demain, que vous m’attachiez sur la croix et que vous

me frappiez à mort. »

Je ne parlerai pas de ce Golgotha. Il faut laisser au lecteur,

s’il en a la curiosité, la possibilité d’y monter à son tour.

Là encore, dans ce roman, le cinéma a sa place. Celui de

Pasolini, par exemple, et son dernier film,

La Ricotta,

que

« la démocratie chrétienne ne lui a pas pardonné »

, pas plus

que

Salo ou les 120 journées de Sodome

.

Je ne peux souscrire tout à fait aux propos des éditeurs,

pour lesquels

« le traitement de (cette obscénité totale) est

celui de la comédie, du sketch, de la bande dessinée »

. Certes,

il y a de tout cela dans

Venezia

. On citera bien sûr ce passage

où Bourgeade décrit Miss Lindstrom et Barbara Carrington

traversant le hall de l’hôtel. Attardons-nous un instant sur

l’accoutrement de Barbara

« recroquevillée sur le fauteuil

roulant »

:

« Elle était coiée d’une casquette de base-ball

rouge portant l’insigne des New York Yankees, et avait les

yeux cachés par d’immenses lunettes noires en ailes de

papillon. (…) Ses jambes décharnées étaient maintenues par

de hautes guêtres de cuir sombre et ses pieds disparaissaient

dans d’extraordinaires chaussures orthopédiques, aussi

larges que longues, quasiment cubiques, qui ressemblaient

moins à des chaussures qu’à d’incompréhensibles boîtes de

fer-blanc. »

Grand livre, certes. Beau, drôle parfois, tragi-comique,

d’une violence à couper le soue, je le répète. Dans son

écriture d’un classicisme impeccable, il nous laisse des images

inoubliables.

Allez, je vais être un peu provocateur à mon tour : dirais-tu,

mon cher Pierre, toi aussi : Venise, du sang, de la volupté et

de la mort ?

Jean Ristat

Ramatuelle, de Pierre Bourgeade. Éditions Tristram,

88 pages, 5,90 euros.

Venezia, de Pierre Bourgeade. Éditions Tristram,

118 pages, 6,95 euros.

Voir aussi dans les Lettres françaises n°43

l’entretien entre Pierre Bourgeade et Franck Delorieux.

/D3DVVLRQ½9HQLVH

/DSXEOLFDWLRQGHOpXQLTXHLQÆGLWSRVWKXPHGH3LHUUH%RXUJHDGH

9HQH]LD

SDUOHVÆGLWLRQV7ULVWUDP

HVWOpXQGHVÆYÆQHPHQWVPDMHXUVGHODUHQWUÆHOLWWÆUDLUH(WELHQDXGHO½

/

(6

/

(775(6

)5$1¤$,6(6

6(37(0%5(6833/¦0(17

/

p+

80$1,7¦

'86(37(0%5(,,,

/(775(6

Thymus,

de Julien Blaine. Le Castor astral, 196 pages, 18 euros.

7K\PXVQPH[FURLVVDQFHFKDUQXHHQODWLQGHUQLHU

OLYUHGH-XOLHQ%ODLQH4XHOHQRPEUHGHOLYUHVÆFULWV

SDU-XOLHQ%ODLQHTXHVDUHQRPPÆHQpHPEDUUDVVHQW

SDVVDSUÆVHQWDWLRQFUÆDWHXUGHODUHYXHSRÆWLTXH

'RFNV

HQ

SRÅWHHQJDJÆGDQVODSRÆVLHDFWLRQHWODSHUIRUPDQFH

FUÆDWHXUGX&HQWUHLQWHUQDWLRQDOGHSRÆVLHGH0DUVHLOOHSRÅWH

GÆJULQJRODQWHWYRFLIÆUDQWSRÅWHHQJDJƽOpH[WUÇPHJDXFKH

SRÅWHTXLDHX½FzXUGHVRUWLUODSRÆVLHGXOLYUHVDQVUÆFXVHU

QLOpLPDJHQLODPÆWDSK\VLTXH9RLO½TXLQpHVWFHUWHVSDVWRXW

PDLVGÆM½ELHQVXIILVDQW

2UJDQHJODQGXODLUHVLWXƽODSDUWLH

LQIÆULHXUHGXFRXFRPSRVÆGHGHX[OREHVWUÅVGÆYHORSSÆVSHQ

GDQWOpHQIDQFHHWUÆJUHVVDQWDSUÅVODSXEHUWÆ

QRXVLQIRUPH

ODTXDWULÅPHGHFRXYHUWXUH$LQVLDSUÅVDYRLUGLW

%\HE\HOD

SHUI

ODSDUROHGH-XOLHQ%ODLQHVHPEOHVpDPDVVHUSUÅVGHVHV

FRUGHVYRFDOHVIDLVDQWUHMDLOOLUGHOpHQIDQFHVRQWKXPRV(Q

HIIHW

7K\PXV

HVWWRXWHQWLHUXQHUÆIOH[LRQVXUODPÆPRLUHHQ

OLHQDYHFOHGLUHXQHDXWRELRJUDSKLHQLFKÆHGDQVODJRUJH&HWWH

SDUROHUHQWUÆHDPDVVÆH½OpLQWÆULHXUGXFRUSVGRQQHOLHX½XQH

IRUPHGHFRQIHVVLRQ-XOLHQ%ODLQHOpÆFULWDXGÆEXWGXOLYUH

/½SRXUODSUHPLÅUHIRLVGHPDYLHGDQVPRQÆFULWXUHMH

YDLVVRUWLUGHODSRÆVLHSRXUUDFRQWHUIDLUHGHVFRQILGHQFHV

0DLVVRUWLOYUDLPHQWGHODSRÆVLH"

Dès son seuil,

Thymus

s’éventre, s’interrogeant sur la

possibilité d’une parole poétique, exposant ses premiers

échafaudages. Puis le seuil s’épaissit dans le redoublement

de la page de garde qui caractérise le livre à la fois comme

« autoportrait »

et comme

« carnet du malheur ordinaire ».

L’écriture autobiographique fonctionne en eet à partir de

photographies, de portraits et d’autoportraits qui déclen-

chent la mémoire et son écriture. Ni les « je me souviens »

superposés de Georges Perec, ni le temps retrouvé dans une

madeleine, Julien Blaine l’écrit :

« Et me revoilà à réfléchir

aux dépens de Georges et de Marcel… »

Réfléchir, c’est

activer les miroirs internes de la mémoire et en subir les

ressacs. Toute une partie de

Thymus

est un album de pho-

tographies commentées où le poète entreprend de reproduire

le vrai mouvement de la mémoire qui n’est pour lui ni

chronologique ni ordonné. Au départ, cela semble simple :

on trouve une photographie sur la page de gauche, le souvenir

qu’elle déclenche sur la page de droite. Toutefois, chaque

page de droite reprend systématiquement les souvenirs

précédents, si bien qu’à la cinquième photographie, la page

ne peut plus contenir tous les souvenirs : elle laisse alors

tomber le plus ancien qui glisse à nouveau dans l’oubli, hors

du livre. Ce ressac de souvenirs,

a fortiori

dans un livre privé

de pagination, berce le lecteur parfois jusqu’à le plonger

dans un mal de mer partagé par l’auteur qui confesse :

« Je

relis le texte / et je me sens si futile que j’ai la gerbe / mais

à 163 pages, là / là, au moment où j’écris / autant en finir… »

Et parmi ces photographies, on trouve des membres de sa

famille, des amis, des lettres reçues… Comme il l’écrivait

déjà en 2009,

« quand on demande aux poètes et aux artistes

une note biographique, les premiers citent leurs livres, les

autres leurs expositions. On pourrait aussi bien énumérer

nos accidents d’automobile, nos baignades interdites ou les

noms de nos amis ». Thymus

convoque les images et les

mots des autres, de ceux dont le chemin croise celui du

poète et qu’il inclut généreusement dans sa situation sin-

gulière d’écriture. On retrouve des mots proprement blai-

niens :

« hui »

qui se passe du

« aujourd’ », « bécile »

coupé

de son préfixe.

Cette provocation du souvenir opère comme une résistance

à la mort. Thanatos, personnification de la mort dans la

mythologie grecque, est évoqué ici dans un autre sens :

comme synonyme de la soumission. Ce glissement séman-

tique inhabituel nous invite à nous interroger sur le voisinage

de la mort et de la soumission : Julien Blaine ne nous incite-

t-il pas ainsi à la révolte ? Pour être vivant, ne jamais se

soumettre. Ici, Thanatos quitte la statuaire grecque pour

prendre la forme d’idéogrammes dont le montage poétique

est significatif. Courir et sauter sont un même idéogramme,

tandis que le dessin figurant l’immobilité ressemble forte-

ment à un saut. En un sens, courir, sauter et être immobile

ne seraient pas la même chose ? Et si, à force de course, on

sombrait dans l’immobilité ? Dans le contexte de notre

société où la vitesse (de production, de consommation, des

échanges) semble être un critère de conduite, la poésie de

Julien Blaine propose de revoir l’ecacité de cette course

en avant.

On ne rendrait sans doute rien de

Thy-

mus

sans évoquer sa teneur visuelle. Cette

poésie tout entière traversée par l’image

se nourrit d’un travail incessant sur la

typographie, la police, la maquette. Les

polices et les tailles foisonnent, les mots

sont parfois coupés par la page ou au

contraire redoublés en miroir. Cette lé-

gèreté ludique, parfois teintée d’humour,

ne verse toutefois jamais dans la franche

rigolade.

Thymus

contient plus généra-

lement une multitude de jeux mais qui

ne sont jamais insignifiants et gratuits.

J’en tiens pour preuve le jeu de « des »

au centre du livre, qui n’est pas sans rap-

peler les célèbres Bimots de notre auteur.

Le procédé est simple : un mot est associé

à son homonyme précédé du préfixe

« de », ce même préfixe que l’on trouve

dans le verbe latin

desum,

faire défaut :

« ordre » est ainsi associé à « désordre »,

« faïence » à « défaillance »… En bous-

culant l’ordre courant de la langue, ce

montage poétique ouvre le chemin d’une

véritable réflexion sur le monde, qui se

passe de toute emphase. C’est aussi un

retour vers l’étymologie et cette com-

munauté de racines à laquelle on ne prend

plus garde : qui de nous entend encore le mot chaîne dans

« déchaîner » ?

Enfin, si je devais caractériser en un mot la poésie de

Thymus,

je prononcerais le terme d’

« attention ».

L’écriture de Julien

Blaine semble attentive à tout : aux signes, à leur forme, leur

taille, leurs sonorités, leurs sens, aux choses. Même à ceux

qui paraissent à première vue insignifiants. En témoignent

de longs passages sur des insectes, notamment celui où un

coléoptère est recueilli dans la main :

« J’ai ramassé un ma-

gnifique coléoptère aux élytres verts comme un métal vernis

à l’émeraude, c’est celui qu’enfant nous gardions toute la

journée sur nos gilets de laine (…). Il gisait mort sur le goudron

noir, si beau, je le cueillis et le nichai au creux de ma main,

puis je le portai à mon regard pour mieux l’observer. Je le fis

tourner, ventre articulé, pattes recroquevillées puis dos

luisant, bijou animal ; je le fis rouler dans ma paume pour

admirer ses élytres sirop de menthe (…). Dans un premier

délire, je sentis ses pattes remuer sur ma peau, au creux de

ma main ; j’ouvris la main : quelle sensation stupide ! Il était

là, définitivement immobile et mort, bloqué entre ma ligne

de vie et ma ligne de chance. »

Puis, lorsque le poète ouvre

une seconde fois sa main, l’animal

« déploie ses ailes mem-

braneuses et s’envole »

. Ranimé par la poésie. Julien Blaine

a fait part bien souvent de son extrême méfiance à l’égard

des monothéismes : là, il semble pratiquer l’attention ensei-

gnée par Bouddha.

Amina Damerdji

/HVDSSDULWLRQVGH)UDQFLV0DVVHGDQVODEDQGHGHVVL

QÆHVHVRQWUDUÆILÆHVGHSXLVOHVDQQÆHV$XWHXU

HWGHVVLQDWHXUGHUÆIÆUHQFHLODUHQRXYHOÆOHJHQUHDX

WDQWJUDSKLTXHPHQWTXHGDQVVDIDÄRQGpDERUGHUOHVVXMHWV

VRXYHQWVFLHQWLILTXHVHWWRXMRXUVWHLQWÆVGpDEVXUGLWÆ0DVVH

VpHVWGHSXLVWRXUQÆYHUVODVFXOSWXUHHWOHGHVVLQGpDQLPDWLRQ

GÆODLVVDQWXQSHXXQPÆGLDGDQVOHTXHOLODORQJWHPSVIDLW

ILJXUHGpDYDQWJDUGH

L’association vient de publier

Elle

dans la collection « Es-

pôlette », neuf ans après qu’elle a réédité

On m’appelle

l’Avalanche. Elle,

c’est celle qu’on ne verra jamais, mais

que le personnage principal, seul, enfermé dans une prison

dont on ne sait si elle est réelle ou mentale (ou les deux ?),

ne cesse d’attendre, de fantasmer. Comme souvent chez

Masse, on ne peut s’empêcher de songer à Beckett. Il n’y

a que deux personnages dans

Elle

, le prisonnier et son

maton, qu’on ne voit jamais mais qui répond parfois à celui

qui attend, dans ce langage particulier qui ressemble au

nôtre mais appauvri, vidé de ses règles grammaticales

complexes. Il y a donc cet homme qui attend, un béret

planté sur la tête, enfermé dans une prison en forme de

siège qui s’ouvre parfois sur la mer ou le métro, et, pour

l’accompagner, du café et des cigarettes. Six cases par page,

et l’impossibilité totale d’en échapper. Au fur et à mesure

que les planches s’accumulent, on pense encore à Woyzeck

qui tue Marie d’un trop-plein d’amour et de son incapacité

à s’adapter à ce monde violent et injuste, on pense aussi à

Kafka et sa description d’une justice arbitraire dont personne

ne peut tout à fait comprendre les arcanes.

Elle

est un bel exemple de la force du neuvième art ; en six

cases, Masse ne raconte pas une histoire mais semble révéler

tout ce qui fait notre monde, dans son absurdité, sa violence,

son incompréhension, son appauvrissement.

« Tout le

dehors du monde est maintenant retourné comme une

chaussette dans le dedans de sa prison »,

peut-on lire dans

l’introduction. Cette phrase décrit parfaitement ce qui est

en jeu dans

Elle

, à la fois tout et pas grand-chose. La sim-

plicité apparente du trait, des situations, de leur enchaî-

nement, donne à voir l’essence même de l’art de la bande

dessinée. Masse joue avec le format, comme il sait si bien

le faire, et avec le lecteur ;

« faire spectacle 6 cases… toujours

pareilles, pas pareilles »,

dit le personnage, renvoyant le

lecteur à sa position. Comme chez Beckett, en refermant

les livres de Masse, on ne sait plus très bien qui est le plus

absurde, le livre, ou le monde qui se tient derrière.

Elle, de Masse. L’Association, collection « Espôlette »,

14 euros, 82 pages en noir et blanc, sortie août 2014.

-XOLHQ%ODLQHXQHSRÆVLHGHOpDWWHQWLRQ

CHRONIQUE BD DE SIDONIE HAN

SURSRVGp

(OOH

'5

,9

/

(6

/

(775(6

)5$1¤$,6(6

6(37(0%5(6833/¦0(17

/

p+

80$1,7¦

'86(37(0% 5(

/(775(6

Jack Bilbo, Rebelle par passion,

traduit de l’allemand par Alexia Valembois.

Préface d’Henry Miller. Éditions les Fondeurs

de briques, 444 pages, 23 euros.

'

LIILFLOHGHGÆPÇOHUODYLHGHOpzXYUH

FKH]%LOER

SUÆYLHQWOpÆGLWHXU

6pLO

HVWÆWDEOLTXpLOQDTXLWHQ½%HUOLQ

HWTXpLODSDUFRXUXOHPRQGHULHQQHFHUWLILHTXH

WRXVOHVÆYÆQHPHQWVUDFRQWÆVGDQVFHWWHDXWR

ELRJUDSKLHVRLHQWWRWDOHPHQWH[DFWV

&pHVWOH

PRLQVTXpRQSXLVVHGLUH/HWRQHVWGRQQÆGÅV

OHVSUHPLÅUHVOLJQHV/HQDUUDWHXUYRLWXQDYLV

GHUHFKHUFKH

-HIL[DLOHSRUWUDLWGXJDUÄRQ

UHFKHUFKÆ&pÆWDLWOHPLHQ-HUDPDVVDLGRQF

XQHERXWHLOOHGHELÅUHYLGHODFDVVDLHWPHUD

VDLOHFU¿QHDYHFOHVWHVVRQV

$ORUV%LOERFH

UHEHOOHSDUSDVVLRQVHODQFH½OpDVVDXWGXYDVWH

PRQGHtTXLSHLQHELHQWÑW½OHFRQWHQLU&HQW

SDJHVSOXVWDUGLODGÆM½ÆWÆDXWHXU½VXFFÅV

UHSRUWHULPSUHVDULRFORZQGRPSWHXUHWDUQD

TXHXU3XLVLOVHIDLWJDUGHGXFRUSVGp$O&DSRQH

FRQWUHEDQGLHUDX[%DOÆDUHVIRQGHGHV

DWHOLHUV

FRVPÆWLTXHVSRXUIDEULTXHUXQHFUÅPHDSKUR

GLVLDTXH½EDVHGHUDFLQHVGHPDQGUDJRUH

FURLVH%UDTXHHW3LFDVVR'ÆFLGDQWGHSHLQGUH

½VRQWRXULOH[ÆFXWHWUHQWHVL[WDEOHDX[GpDIIL

OÆH7DQWÑWYDJDERQGGRUPDQWVXUOHVEDQFV

WDQWÑWLQYLWÆDX*UDQG+ÑWHORQQHOXLÆFULWTXH

SRVWHUHVWDQWH1RWUH5RFDPEROHDOHVRXFLGH

GRQQHUOHVHFUHWGpXQHYLHVLULFKHHQDYHQWXUHV

-HQHOHVDLSDVFKHUFKÆHVHOOHVPpRQWFKHUFKÆ

HWTXDQGHOOHVVHSUÆVHQWDLHQWMHPHGÆFLGDLV

WRXMRXUV½OHVDFFHSWHUHQPRLQVGHWHPSVTXpLO

QpHQIDXWSRXUOHGLUH

%LOERWRPEHOHVILOOHV

VHEDWFRPPHXQKRPPHERLWFRPPHXQGXU

WRXWHQFXOWLYDQWXQHPRUDOHOLEHUWDLUHFRQWUHOHV

¦WDWVOHXUVIURQWLÅUHVOHXUVSROLFHV/HVSDVVDJHV

OHVSOXVIRUWVVRQWDXVVLOHVSOXVYUDLVHPEODEOHV

FHX[RÖ%LOERQpDULHQ

2QHUUHVDQVEXWHW

VDQVYRORQWÆGDQVOHVUXHVODQXLW/HVPHPEUHV

VpDORXUGLVVHQWGHSOXVHQSOXVRQWUDËQHHQFRUHOHV

SLHGVMXVTXp½FHTXHTXHOTXHSDUW½XQPRPHQW

GRQQÆRQILQLVVHSDUVpHIIRQGUHU(WO½½FRXS

VØUODSROLFHWRQDPLHJDUGLHQQHGHOpRUGUHVH

WLHQWGÆM½SUÇWH½WHPHWWUHOpDPHQGH

$LQVL

ÆJDOHPHQWGXUÆFLWGHVRQLQWHUQHPHQWFRPPH

UHVVRUWLVVDQWÆWUDQJHUHQ$QJOHWHUUHSHQGDQW

OD6HFRQGH*XHUUHPRQGLDOHTXLFRQWLHQWXQH

UDUHSURIXVLRQGHGÆWDLOVGRQQDQWDXSDVVDJH

XQFDUDFWÅUHGpDXWKHQWLFLWÆTXLPDQTXH½EHDX

FRXSGpÆSLVRGHVGHFHOLYUH

&HODVHWURXYDLW

½%XU\GDQVODUÆJLRQGH0DQFKHVWHU/HVLWH

GHOpDQFLHQQHILODWXUHGHMXWHGH:KDUIV0LOO

JDJQÆSDUODPRLVLVVXUHÆWDLWDORUVGÆVDIIHFWÆ

3DUWRXWFHWWHRGHXUGHMXWHSHUVLVWDQWHRÖTXH

OpRQSRV¿WOHSLHGOHSODQFKHUSRXUULVpÆFURXODLW

1RXVDYLRQVUHEDSWLVÆQRWUHFDPS5DWV0LOO

ODILODWXUHGHVUDWV

%LOER\OLYUHXQHFURLVDGH

GÆULVRLUHSRXUOHVGURLWVGHVSULVRQQLHUV'DQVXQ

UDUHPRPHQWGHGÆWUHVVHLOVpDUULPH½VDIRLHQ

ODIRUFHGHODYLH

4XLSHXWGLUHFHTXLOpDWWHQG

DXWRXUQDQW"1HVHUDLWFHTXpXQHVHFRQGHSOXV

WDUGWRXWSHXWÇWUHGLIIÆUHQW

(WFpHVWHQFRUH

ODYRORQWÆGHVXEOLPHUOHUÆHOTXLOHJXLGHTXDQG

LOFUÆHXQWKÆ¿WUHDYHFVHVFRGÆWHQXV'pDXWUHV

SDVVDJHVGXOLYUHVRQWVXSHUIOXV

« Six mois avant qu’Hitler n’accédât au pou-

voir, j’appelai les meneurs des partis antifas-

cistes à se réunir, et je leur soumis le plan que

j’avais élaboré pour supprimer les quarante-

huit dirigeants nazis en l’espace de vingt-

quatre heures, opération à laquelle la révolution

aurait dû immédiatement faire suite. Mais les

représentants des partis redoutaient cette

responsabilité. On ne put ou ne voulut se

résoudre à franchir le pas. »

Est-ce d’avoir

été interné en Angleterre pour la seule

raison qu’il était allemand, en dépit de ses

convictions antifascistes, qui a poussé Bilbo

à ajouter ce genre de fanfaronnades pué-

riles ? Pourtant son ode à la liberté et à la

liberté de l’imagination susait.

Sébastien Banse

/HVLQFUR\DEOHVH[SORLWV

GH-DFN%LOER

Correspondance générale,

d’Alexandre Dumas, tome I. Coll. « Classiques Garnier ».

610 pages, 59 euros.

/HV&ODVVLTXHV*DUQLHUUHSUHQQHQWYLH&HVLQXVDEOHVYR

OXPHVMDXQHFLWURQPDWPXQLVSOXVWDUGGpXQHMDTXHWWH

MDXQHYLILOOXVWUÆHGpXQHYLJQHWWHFDUUÆHHQQRLUHWEODQF

GDQVOpDQJOHHQEDV½GURLWHDSUÅVGHVDQQÆHVGHVRPPHLOYRLO½

SOXVGHYLQJWDQVTXpRQQHOHVWURXYDLWSOXVVXUXQSLOLHUDXVRXV

VROGHODOLEUDLULHFRPPXQLVWHDXFRLQGHODUXH5DFLQHHWGHOD

UXH0RQVLHXUOH3ULQFHGHYHQXHXQHERXWLTXHGHIULQJXHVf

2ÖVRQWWRXVPHVDPDQWV"

DXUDLWFKDQWÆ)UÆKHOUHSUHQQHQW

YLHGLVFUÅWHPHQWYLVLEOHPHQWYRXÆVDX[FRUUHVSRQGDQFHVHW

DXWUHVWUDYDX[TXHOD)UDQFHGX;;,HVLÅFOHGÆM½GHVWLQHDX[

XQLYHUVLWDLUHVFHTXLIDLWUHJUHWWHUGpDYRLUUDPÆSRXUVHSURFXUHU

OpLQWÆJUDOHGHVYLQJWFLQTYROXPHVGH

OD&RUUHVSRQGDQFH

GH

*HRUJH6DQGÆGLWÆVSDUOpDXVWÅUHtRQLPDJLQHt*HRUJH/XELQ

GRQWODQRXYHOOHÆGLWLRQHVWDXMRXUGpKXLGLVSRQLEOHVXU$PD]RQ

Bref, les Classiques Garnier renaissent, ce qui permet au

professeur Claude Schopp, l’inusable inventeur d’Alexandre

Dumas (au sens où l’on invente une grotte, ou le site de

Troie), de publier enfin

la Correspondance générale

qu’il

collectait depuis trente ans sur d’improbables disquettes

vouées à l’eacement et à des erreurs de manipulation

– hormis les lettres qu’il distillait au fil de ses précieuses

éditions des divers romans.

La publication de cette correspondance du plus grand

romancier français du XIX

e

siècle – avec Balzac – et de

l’un des plus universels des classiques de notre littérature,

est évidemment un événement, et l’on regrette, bien sûr,

qu’elle soit passée inaperçue (la date de parution, début

juin, une idée digne du professeur Nimbus, au milieu de

la sortie des futurs best-sellers prévus pour l’été, y est

certainement pour beaucoup).

Quoi qu’il en soit, elle est là, elle existe, et on attend avec

impatience, les volumes II et III.

Le tome I, qui nous mène de 1820 (Dumas a dix-huit ans

et écrit à son ami d’enfance Auguste Boussin,

« employé

aux Droits réunis »

de Villers-Cotterêts) à 1832, et Jean-

Baptiste Porcher, qui avançait de l’argent aux auteurs,

nous donne à voir le Dumas des débuts, au temps où il

était employé aux écritures du duc d’Orléans, futur Louis-

Philippe, à celui où il commence à triompher en inventeur

du drame romantique. Le romancier des

Mousquetaires

est encore loin. Tout au plus eeure-t-on les débuts du

narrateur des

Impressions de voyage

(en Suisse, 1832), un

premier chef-d’œuvre.

La correspondance de Dumas est plus proche de celle de

Stendhal (ennuis administratifs des postes consulaires)

ou de Balzac (qui, sauf lorsqu’il écrit à madame Hanska,

parle essentiellement boutique avec ses créanciers et ses

éditeurs), que de celle de Flaubert, qui devait se douter

confusément qu’il y donnait son grand œuvre, et décor-

setait volontairement sa phrase pour montrer qu’il était

capable d’autre chose que de concocter des dictées de

troisième, comices agricoles et autres, ou d’inspirer les

formalistes d’un autre siècle, cent ans après.

Dumas, toujours, reste naturel, et on prend plaisir à le

lire, mais son abondance est réservée à ses écrits person-

nels, et il ne se laisse pas aller aux eusions romantiques

(hormis, mais là il y a aussi de l’humour à la Gotlib) dans

ses premières lettres, lorsqu’il écrit à son ami Auguste

Boussin :

« Il me serait impossible de vous dire toutes les

conjectures que je formais sur votre silence, tantôt je pensais

que vous trouvant au bord de la mer vous étiez allé chercher

fortune en Amérique et tantôt (je ne m’arrêtais à cette pensée

qu’avec peine) que le désespoir avait abrégé vos jours. »

La plupart des lettres qu’ore ce premier volume sont

riches d’enseignement sur une histoire littéraire qui fait

maintenant partie de l’Histoire tout court. On y découvre

que Dumas a eu des relations amicales très proches avec

Vigny,

« Mon cher Alfred »

, (le moins dumassien et le

moins romancier des romantiques, qui nous inflige, à

propos de Cinq-Mars, un inventaire minutieux des moindres

boutons de guêtre de ses conspirateurs, pathétique élève

de Walter Scott qui lui, au moins, s’abreuvait aux sources

de Shakespeare et avait le mérite d’avoir inventé le roman

historique), avant qu’ils ne s’éloignent, ou qu’il appelait

Hugo

« Victor »,

ce qui, à une époque plus protocolaire

que la nôtre où le tutoiement et le

« Je t’embrasse »

ne

faisaient pas partie des ponts-aux-ânes des écoles de

communication, témoigne d’une réelle proximité. De

Trouville (14 juillet 1831), il lui propose même des douceurs :

« Nous allons vous pêcher un panier de crevettes que nous

vous ferons cuire et vous enverrons en toute diligence :

on nous assure qu’elles arriveront très bonnes à Paris. »

et il signe

« Votre frère/Alex Dumas ».

Il est d’ailleurs assez amusant de voir ces

« têtes de série »

du

Lagarde et Michard

(dont Dumas, au grand dam de

Jacques Laurent, était splendidement absent), se désigner

par leur prénom, comme vous et moi, comme un ancien

président de la République et ses épouses successives à la

une de

France Dimanche :

« Il n’y a dans l’époque que trois

poètes, Lamartine, vous et Victor »

(à Vigny, 22 avril 1831).

Il est touchant de voir la générosité dont témoignent ces

grands écrivains, qui tous apparaissent en même temps

sur la scène littéraire : ils se soutiennent, s’encouragent,

se conseillent. En juin 1831, après avoir vu

la Maréchale

d’Ancre

, de Vigny, Dumas lui dit son enthousiasme, mais

lui donne aussi des conseils :

« Recommandez à George

de faire plus haut à la fin son exhortation à la vengeance,

le public a deviné d’instinct une fort belle scène, mais n’a

rien entendu.

Deux monologues me paraissent trop longs

ou – tranchons – me paraissent inutiles. »

Suit une page d’indications précises, où Dumas se montre

le plus perspicace et le plus attentif des lecteurs, afin de

permettre à son ami d’améliorer sa pièce.

D’autres lettres témoignent de la véritable humanité de

Dumas, qui n’hésite pas à écrire à Louis-Philippe

–

dont

il est un opposant notoire

–

pour lui demander la grâce

d’un condamné aux galères ou celle d’un éditeur d’es-

tampes condamné à six mois de prison.

« Cependant, Sire,

voilà une pauvre femme qui vient à moi sans me connaître,

sans m’avoir jamais vu ; mais elle a su que j’avais obtenu une

grâce, et elle a pensé que j’en pouvais obtenir deux. Et elle a

bien fait de s’adresser à moi plutôt qu’aux hommes en faveur.

Les hommes en faveur ont tant à demander pour eux qu’ils

n’auraient certes rien à demander pour elle. Moi, Sire, je n’ai

au contraire rien que je veuille ou puisse demander pour moi. »

Élégance, dignité, limpidité de l’écriture : la lettre pourrait

être signée d’Athos.

Les lettres les plus personnelles de ce volume, on les

connaissait déjà depuis leur publication par Claude Schopp,

en 1982 : ce sont les lettres à Mélanie Waldor. On y lit

l’histoire vécue d’une grande passion romantique, des

premiers émois à l’accomplissement, puis aux déchire-

ments de la jalousie, à l’amertume de la rupture, puis à

l’apaisement :

« Oh ! Alexandre ! Tu vaux encore mieux que

les autres hommes ! Je te méprisais ; à présent je t’excuse et je

ne rougis plus de t’avoir aimé ! Car, toi, tu as l’âge pour excuse,

tu as ton sang africain, ton âme de feu et quand tu m’as aimée,

tu n’as pas calculé froidement ma perte, tu n’as pas entassé

ruses sur calcul pour m’y amener… »

lui écrit Mélanie en

août 1831. On y voit aussi Dumas au travail –

Antony

est

en répétitions ; Dumas commentant l’actualité politique

– le Paris en feu des Trois Glorieuses ; en jeune ambitieux

balzacien qui se fraie un chemin vers la gloire dans une

société en pleine ébullition.

L’édition de Claude Schopp est évidemment impeccable,

et on lui sait gré d’avoir, dans la mesure du possible, joint

aux lettres de Dumas, celles de ses correspondants. Les

notes sont précises et passionnantes, et font souvent

revivre des personnages – musiciens, acteurs, journalistes

- dont le nom a sombré dans l’oubli, et qui retrouvent

ainsi leur place dans l’histoire d’une époque.

La publication de cette

Correspondance générale

de Dumas

est un événement littéraire de l’année 2014. Souhaitons

que Claude Schopp ne perde pas de temps pour nous en

concocter la suite !

Christophe Mercier

7UÆVRUVÆSLVWRODLUHVPLVDXMRXU

/

(6

/

(775(6

)5$1¤$,6(6

6(37(0%5(6833/¦0(17

/

p+

80$1,7¦

'86(37(0%5(9

/(775(6

Joseph Conrad

,

de Michel Renouard. Folio biographies,

352 pages, 8,90 euros.

,OGÆWHVWDLWOpHDXHWQHVDYDLWSDVQDJHU

,ODYDLWSHXUGHODPHUTXpLOFRPSDUH½

XQHIHPPH

PDJQLILTXHHWGÆQXÆHGH

VFUXSXOHV

TXLWRXUPHQWHVHVDPDQWV,O

HØWSXGHYHQLUOpXQGHVÆFULYDLQVPDMHXUV

GHODQJXHIUDQÄDLVH,OFKRLVLWOpDQJODLVTXpLO

QpDSSUHQGTXp½YLQJWHWXQDQVVXUXQHJRÆ

OHWWHGHFDERWDJHODFLWR\HQQHWÆEULWDQQLTXH

HWDQJOLFLVHVRQSDWURQ\PHSRORQDLV-R]HI

7HRGRU.RQUDG.RU]HQLRZVNLYRLWOHMRXUHQ

GDQVXQH3RORJQHHQJORXWLHSDUOpRJUH

WVDULVWH½%HUGLWFKHYO½PÇPHRÖ%DO]DFD

ÆSRXVÆODVÆPLOODQWHFRPWHVVH+DQVND/H

SÅUHHVWWUDGXFWHXUGH6KDNHVSHDUH'LFNHQV

GX+XJRGHV

7UDYDLOOHXUVGHODPHU

,OFURLW

HQXQH3RORJQHOLEUHLOFRPSORWHVHUHWURXYH

HQSULVRQ/DIDPLOOHHVWFRQGDPQÆH½OpH[LO

HQ6LEÆULH3RXU-R]HIOHGÆUDFLQHPHQW

FRPPHQFHTXLQ]HDQVLOHVWRUSKHOLQ

/HVURPDQVPDULWLPHVHWODPDODGLHVRQW

VHVSUHPLHUVUHIXJHVODKDLQHGHV5XVVHV

\FRPSULVOHVÆFULYDLQV½OpH[FHSWLRQGH

7RXUJXHQLHYOHWHQDLOOHHWODSHUVSHFWLYH

GpXQVHUYLFHPLOLWDLUHGDQVOpDUPÆHWVDULVWH

OpKRUULILHGL[VHSWDQVLOIXLW/HYRLO½½

/\RQSXLV½0DUVHLOOH,ODEHVRLQGpDUJHQW

GHWRXMRXUVSOXVGpDUJHQW+HXUHXVHPHQW

OpRQFOH%REURZVNLULFKHGHVHVIHUPDJHV

Gp8NUDLQHYHLOOHHWÆSRQJHOHVGHWWHV

Depuis Marseille, où son français se colore

de l’accent provençal, le monde s’ouvre.

Les voyages s’enchaînent et la découverte

des mers, des océans, des ports, des pays,

des paysages, et des visages. La Caraïbe,

le Venezuela, la mer Noire, Malte, l’Aus-

tralie, Java, Bangkok sont ses premières

découvertes de matelot. Bornéo le fascine,

comme le golfe de Siam, le Congo et la

Malaisie qui serviront de décor à ses plus

fameux romans :

Lord Jim

,

la Folie Almayer

,

Au cœur des ténèbres

(dont se souviendra

Francis Ford Coppola pour

Apocalypse

Now

),

Un paria des îles

,

la Rescousse

. C’est

en anglais, sa troisième langue, qu’il passe

ses examens d’ocier. Il est lieutenant puis

commandant. Ce qu’il aime, ce sont les

voiliers ; ce qu’il déteste, ce sont les vapeurs.

Conrad reste un homme de l’ancien monde.

Chrétien de culture, il est obsédé par la

chute, la déchéance, la trahison, le men-

songe, la honte, la volonté du rachat, la

rédemption, la loyauté. La jungle qui englue

ses personnages fait souvent vaciller leur

raison, et, sous les tropiques, face à l’in-

connu et dans la folie des tempêtes, le vernis

moral de l’homme occidental est soumis

à de rudes épreuves.

Beaucoup deviennent des parias

Pour ses nombreux commentateurs et

biographes – qui ont cette fâcheuse ten-

dance à parler

« d’un mystère Conrad »

comme il y eut la mode du « mystère Rim-

baud » –, sa vie s’appréhende généralement

en trois actes : la jeunesse et les années de

formation ; la période des navigations et

des découvertes ; puis celle où, en bon

bourgeois anglais atrabilaire et goutteux à

monocle, chapeau melon et grande écharpe,

il puise dans le

« butin »

de ses expériences

pour composer son œuvre de fiction. Ils

s’accordent à ne lui connaître aucun vice,

excepté une addiction au tabac et une pro-

pension à dépenser l’argent qu’il n’a pas.

On sent leur embarras face à cet aventurier

sans aventures (avérées) amoureuses, marié

à une fille de libraire rondelette et bientôt

impotente qui lui donne deux enfants,

excelle dans les tâches domestiques et culi-

naires et l’encombre quand il choisit de se

déplacer en Bretagne, en Suisse, à Capri,

à Cracovie où la déclaration de guerre le

surprend, en Corse où il se documente

d’abondance pour un livre sur Napoléon

qu’il ne terminera pas et la presqu’île de

Giens qu’il arpente avec Edith Wharton et

Paul Bourget et dont il s’inspire pour son

ultime roman,

Frère-de-la-Côte

. Il aimait

accompagner les rééditions et les traduc-

tions de ses livres de notes et de préfaces.

Dans la préface de

l’Agent secret,

il écrit :

« En ce qui concerne tous mes livres, j’ai

toujours fait mon métier. Je l’ai fait en m’y

donnant complètement. Cette armation

n’est pas non plus de la vantardise. Je n’aurais

pas pu faire autrement. Je me serais trop ennuyé

si je m’étais contenté de faux-semblants. »

Il meurt en 1924 quelques semaines avant

que ne soit attribué le prix Nobel de litté-

rature à l’un de ses ex-compatriotes, l’ou-

blié Wladislaw Reymont. Il est inhumé

selon les rites de l’Église catholique à Can-

torbéry. Sur sa stèle, il a souhaité que fus-

sent gravés ces vers d’Edmund Spenser

extraits de

la Reine des fées

(1590) : « Le

sommeil après la peine / Le port après la

mer déchaînée / Le repos après le combat

/ La mort après la vie / Tout cela est fort

plaisant. »

La biographie de Michel Renouard propose

une ecace synthèse rythmée en vingt

chapitres de ce que l’on sait de celui qu’on

s’acharne à considérer comme « un écrivain

de la mer ». Pour le novice, il apporte d’in-

téressants éclairages sur la vie littéraire de

l’Angleterre victorienne, la situation du

Congo saigné par Léopold, les relations de

Conrad avec ses éditeurs (Garnett, Dou-

bleday), ses confrères (John Galsworthy,

Henry James, Stephen Crane, Ford Madox

Ford, H. G. Wells, T. E. Lawrence) et

convives du restaurant Mont-Blanc à

Londres, sa fidélité aux œuvres de Flaubert,

Maupassant et Daudet, ses rencontres avec

Gide et Larbaud, sa relation avec ses tra-

ducteurs français (d’Humières, Néel,

G. Jean-Aubry), sa réception tardive aux

États-Unis. Pour ceux qui rechigneraient

à se lancer dans les épais volumes de l’exi-

geante œuvre romanesque, nous ne saurions

trop conseiller les nouvelles de

Quintette

où se cachent de superbes pépites à moins

qu’ils n’investissent dans le volumineux

Quarto des Nouvelles complètes éditées

par Jacques Darras.

Jean-François Nivet

/HVWURLVYLHVGH-RVHSK&RQUDG

Le Livre des trahisons,

de Philippe Pivion. Le Cherche-Midi éditeur,

504 pages, 21 euros.

/HGHUQLHUURPDQGH3KLOLSSH3LYLRQQH

GÆFHYUDSDVVHVOHFWHXUV,OV\UHWURXYH

URQWOHSRLQWGHYXHTXpLODGÆM½PDQLIHVWÆ

GDQVVHVSUHPLHUVURPDQVWRXVFDUDFWÆULVÆVSDU

XQHIRUWHGLPHQVLRQKLVWRULTXHHWSROLWLTXH

$LQVLORUVTXpLOPRQWUHOHVOLDLVRQVÆWURLWHV

TXLRQWH[LVWÆGDQVOHVDQQÆHVHQWUHOHV

GLIIÆUHQWVJURXSHVIDFWLHX[IUDQÄDLVVXUIRQG

GHELHQYHLOODQFHGHVSDUWLVSROLWLTXHVKRVWLOHV

DXFRPPXQLVPH3KLOLSSH3LYLRQVHGÆYRLOH

DXWDQWTXpLOGLWODYÆULWÆ&DUFpHVWÆYLGHPPHQW

OHVUDLVRQVSURIRQGHVGHFHWWHELHQYHLOODQFHTXL

DWWLUHURQWOpLQWÆUÇW2VDQWPHWWUHHQVFÅQHFHV

ÆYÆQHPHQWVDYHFULJXHXUHWFRXUDJHLOUHGRQQH

GHVFRXOHXUVDXURPDQGHFRPEDWHWDXPRLQV

SRXUFHODVHVRXYUDJHVPÆULWHQWOHGÆWRXU

On ne manquera pas d’objecter que c’est

là davantage travail d’historien que de

romancier, et surtout que les bonnes in-

tentions ne font pas forcément les bons

romans. S’il est vrai qu’un mauvais roman

restera toujours un mauvais roman, de

quelque côté qu’il penche, il n’est nullement

interdit à un romancier de revisiter le passé.

Philippe Pivion n’est pas un historien mais

bel et bien un romancier qui a choisi d’in-

sérer ses personnages dans une période

donnée avec laquelle il entretient des af-

finités, ne serait-ce qu’à cause du rappro-

chement qu’on ne peut manquer de faire

avec les éléments politiques et sociaux qui

favorisent la montée actuelle de l’extrême-

droite. Il ne faut pas lire ses romans comme

des ouvrages d’histoire, même si celle-ci

y est traitée avec un maximum de sérieux

dans son cadre général et dans la docu-

mentation de certains faits.

Ainsi, dans

le Complot de l’ordre noir,

qui

a pour fond historique l’assassinat de Louis

Barthou, Philippe Pivion a mis au jour un

fait jusque-là ignoré : la participation de

la police française dans la mort de Barthou

par des éléments probablement infiltrés

par la Gestapo.

Le Livre des trahisons

procède

lui aussi d’une solide documentation, en

particulier sur le projet de déportation des

juifs à Madagascar, la préparation des ac-

cords de Munich ou la tentative de putsch

militaire des ociers allemands. D’où,

d’ailleurs, le sous-titre du roman : le cré-

puscule des ociers prussiens qui eurent

l’herbe coupée

in extremis

sous les pieds

par la politique d’apaisement de la France

et de la Grande-Bretagne.

Philippe Pivion a l’art de mêler la grande

histoire avec la petite. La grande, ce sont

les faits et gestes des personnages réels qui

s’arontent : Daladier, Léger, Bonnet,

Chamberlain, Schuschnigg, Goering, Hitler,

Litvinov et d’autres, tous montrés comme

vraisemblablement ils étaient. Là, la vérité

vient du romancier et on adhère à ce qu’il

en dit. La petite histoire, elle, concerne le

monde personnel d’Étienne Frottier, di-

plomate chargé des relations avec l’Alle-

magne au Quai d’Orsay. Comme la question

allemande est au cœur de la vie politique,

Frottier en retire une importance certaine,

accrue, il est vrai, par le comportement

versatile d’Alexis Leger (alias Saint-John

Perse), qui n’arrive pas à trouver son point

d’équilibre dans les changements de la

politique étrangère française. Frottier n’est

pas un grand héros mais un homme révulsé

par ce qui se trame. Cela donne à ses réac-

tions un relief et une cohérence éthique

terriblement accusatrice pour les diérents

ministres qu’il est tenu de servir.

Philippe Pivion se garde de tomber dans

l’excès de critique, rétrospectivement facile.

Il reste mesuré et cette mesure rend d’ailleurs

le propos plus accusateur. Ainsi, si Bonnet

fait indiscutablement le jeu de l’Allemagne,

sa part d’incompétence n’est pas occultée.

Alexis Leger, lui, se croyait le sphinx du mi-

nistère, capable de le diriger en sous-main,

il en vient à se paralyser lui-même par ses

propres revirements. Daladier commence

par se révulser à la pensée de céder aux An-

glais, puis accepte de tout céder à Munich et

enfin décide de tirer gloire de sa capitulation.

Le chef de la police allemande, Arthur Nebe,

toujours très professionnel dans tout ce qu’il

entreprend, met toute ses capacités à rendre

possible le putsch militaire, tandis que les

ociers qui vont le réaliser sont montrés

enthousiastes, résolus, naïfs mais finalement

désireux de restaurer l’empire. Le portrait

de Chamberlain, certainement fidèle au per-

sonnage, est le plus implacable tant il montre

la volonté de tout céder à Hitler, pourvu que

celui-ci s’oriente vers l’est.

L’univers du

Livre des trahisons

est très

vaste, de Marseille à Vienne, Londres, Berlin,

Genève, en fait, partout où se joue l’avenir

de l’Europe. Cela favorise plusieurs opéra-

tions intertextuelles qui permettent à l’auteur

de faire se croiser dans les salons de l’hôtel

Adlon, à Berlin, le grand policier Nebe et

Bernie Gunther, jadis chassé de la Kripo,

mais en réalité un important personnage

du romancier anglais Philip Kerr. Cette

petite touche inscrit davantage le roman

dans l’univers mental de ceux qui connais-

sent bien la littérature consacrée à l’Alle-

magne. Il en est de même du député Visconti,

montré participant au congrès radical à

Marseille, alors que ce personnage n’existe

que depuis qu’Aragon l’a créé pour

les Com-

munistes.

On voit clairement chez Aragon

que Visconti finira chez Pétain. La reprise

que Philippe Pivion en fait le place tout à

fait dans cette voie.

Le Livre des trahisons

aide magistralement

à comprendre quels sont ceux qui avaient

intérêt à ce que le feu prenne à l’Europe et

pourquoi.

François Eychart

$YDQWTXHOHIHXQHSUHQQH

/DILQGHODWULORJLHGX

4XDLGp2UVD\

GH3KLOLSSH3LYLRQ

Saint-John Perse.

'5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

1

/

12

100%