Télécharger l'article au format PDF

S 10

L’Encéphale, 2006 ;

32 :

10-24, cahier 2

Neurologie de l’action et de la motivation :

de l’athymhormie à l’hyperactivité

M. HABIB

(1)

(1) Service de Neurologie Pédiatrique, CHU Timone, 13385 Marseille cedex 5.

INTRODUCTION

La neurologie du comportement a connu, ces dernières

années, une croissance considérable, passant par là

même du statut de branche mineure de la neuropsycho-

logie, à celui de discipline médico-scientifique à part

entière. Dans cette évolution récente, deux figures mar-

quantes de la neurologie du

XXe

siècle ont indubitable-

ment joué un rôle majeur : Norman Geschwind (32), qui

a en quelque sorte établi les fondements de la discipline

en montrant que des perturbations psychiques profondes

pouvaient être expliquées par une séparation physique,

une déconnexion, entre deux zones cérébrales distinctes,

et Antonio Damasio (18), qui a définitivement fait admettre

le modèle de l’humain cérébro-lésé comme un vecteur pri-

vilégié de notre compréhension de l’un des grands mys-

tères du fonctionnement mental de l’Homme : les liens

entre l’intelligence et l’émotion. Mais alors que Damasio

et son école ont ainsi largement contribué à nos connais-

sances actuelles de la fonction émotionnelle des lobes

frontaux en particulier, nous savons encore relativement

peu de chose sur le rôle des ganglions de la base, si ce

n’est que leur intervention se fait essentiellement en tant

qu’interface entre émotions et action, ce qu’on qualifiera

volontiers de motivation (37). C’est donc à ce sujet que

sera consacrée la première partie de cet article, en rap-

pelant les principales étapes qui ont permis à la neurologie

comportementale de contribuer de manière déterminante

à la problématique du substrat cérébral de la motivation

humaine.

C’est également à Geschwind que l’on doit d’avoir initié

un développement encore plus récent de la discipline,

celui qui concerne la mise en place des systèmes neuro-

cognitifs au cours de la maturation du cerveau, ce que l’on

dénomme volontiers aujourd’hui la neuropsychologie du

développement. Geschwind, par sa grande intuition clini-

que, avait remarqué que les enfants en difficulté d’appren-

tissage avaient souvent quelques caractéristiques qui

laissaient penser que le développement du cerveau pou-

vait se faire chez eux de façon atypique, et a imaginé plu-

sieurs scénarios par lesquels l’évolution avait pu continuer

à sélectionner des individus exceptionnels, soit du fait de

déficits sectorisés de leurs fonctions cognitives, soit au

contraire du fait de talents particuliers les plaçant au-des-

sus de la moyenne de leurs pairs dans d’autres domaines

du fonctionnement intellectuel. Un représentant exem-

plaire de ces cerveaux atypiques est certainement l’enfant

hyperactif, qui a par la suite fait l’objet de nombreuses étu-

des largement influencées par le fait qu’il s’agit pratique-

ment de la seule pathologie en neurologie du développe-

ment qui soit sensible à l’effet d’une famille de

médicaments, les amphétamines. C’est donc surtout à tra-

vers cette approche pharmacologique que la neurologie

s’est jusqu’ici seulement intéressée à la question. La

deuxième partie de cet article nous démontrera qu’une

approche inspirée de la neurologie du comportement, par

analogie avec les connaissances obtenues chez l’adulte

cérébro-lésé, peut s’avérer, ici également, très fruc-

tueuse.

ATHYMHORMIE ET GANGLIONS DE LA BASE

Vers la fin des années 80, nous avions été frappés, mon

collègue Michel Poncet et moi-même (38), par les modi-

fications comportementales que nous avions observées

chez deux patients, porteurs de lésions similaires confi-

nées dans la partie antérieure des noyaux gris centraux.

La principale caractéristique de ces lésions, outre leur

nature vasculaire particulière (lacunes cérébrales) que

nous ne discuterons pas ici, était précisément de concer-

ner exclusivement, mais de façon bilatérale, la tête du

noyau caudé et la substance blanche avoisinante, et ce

de façon étonnamment discrète par rapport à l’intensité

des modifications comportementales.

L’Encéphale, 2006 ;

32 :

10-24, cahier 2 Neurologie de l’action et de la motivation : de l’athymhormie à l’hyperactivité

S 11

Un « nouveau » syndrome neurologique

En effet, les deux patients, deux hommes dans leur sep-

tième décennie, avaient, selon leur entourage, et selon

leurs propres dires, radicalement changés de personna-

lité, après ce qui s’est avéré être une succession de petites

lacunes, probablement liées à une hypertension ancienne

méconnue. Alors qu’ils étaient tous deux des personnes

très actives, très impliquées dans leur profession comme

dans leur vie familiale, ils étaient devenus, à la suite de

ces lésions, totalement inertes, apathiques, inactifs et

sans plus aucun indice apparent de ce que Dide et Guiraud

(22) dénommaient l’élan vital, sans doute par analogie

avec le concept bergsonnien du début du siècle. Cette

apathie, cette absence d’activité spontanée, se doublait

également de deux aspects qui se sont ensuite imposés

comme des éléments fondamentaux du syndrome : une

apparente indifférence affective, ou du moins une incapa-

cité de l’environnement usuel à provoquer les actions

habituelles soit de recherche du plaisir soit d’évitement

des désagréments, et une absence de pensées sponta-

nées, véritable vide mental, parfois impressionnant par

son intensité. Ainsi un des deux patients, professeur d’uni-

versité en activité avait pu rester près d’une heure immo-

bile face à son examinateur, lui-même occupé à compul-

ser ses dossiers, sans poser aucune question, sans la

moindre marque d’impatience ni de curiosité face à

l’incongruité de la situation. Au contraire, lorsque après ce

long moment l’examinateur lui demanda comment il se

sentait, il répond « parfaitement bien » et à quoi il avait

pensé pendant toutes ces minutes, « à rien, absolument

à rien ». L’autre patient était resté 24 heures sans s’ali-

menter, attendant patiemment que son épouse le lui pro-

pose, mais mangea ensuite d’un appétit normal le plateau

qu’elle lui amena. D’autres cas similaires de lésions bicau-

dées ont également été ensuite publiés qui portaient les

mêmes caractères cliniques (48, 75). Kumral

et al.

(48)

ont ainsi collecté 25 cas de lésions caudées, dont 15 pré-

sentaient ce qu’ils appellent une « aboulie », qu’ils défi-

nissent comme «

decreased spontaneous activity, prolon-

ged latency in responding to questions, fatigue, and an

aversion to any activity

». On voit bien là la nature très spé-

ciale de ce tableau, surtout lorsqu’on réalise que les capa-

cités sous-jacentes sont intactes : les patients ne bougent

pas spontanément, restent des heures dans la même

position, mais si on les incite à se déplacer, ils le font très

facilement, souvent même de manière anormalement

docile. De même si on les interroge sur leurs connaissan-

ces, leur mémoire et si on mesure leurs aptitudes intellec-

tuelles, on s’aperçoit que celles-ci sont étonnamment res-

pectées, parfois supérieures, et qu’en tout cas l’on n’a pas

affaire à des personnes souffrant de troubles cognitifs au

sens habituel du terme. Certes, les capacités attention-

nelles, l’empan numérique et certaines épreuves exécu-

tives comme le test de Wisconsin peuvent être altérés,

mais globalement, on ne retrouve pas les déficits habi-

tuellement retrouvés lors de lésions frontales, surtout cel-

les accompagnées de tels états d’apathie, comme lors de

démence avancée, ou de dégâts traumatiques sévères

des lobes frontaux. Ici, du reste, le cortex frontal est intact

et même la substance blanche des lobes frontaux est dans

sa majeure partie préservée. Ce tableau nous amena

même à reconsidérer un concept qui était à l’époque très

couru, celui de démence sous-corticale ; certes les lésions

étaient sous-corticales, mais on ne retrouvait pas la dis-

tinction alors classique entre fonctions instrumentales

intactes et fonctions basiques ou exécutives altérées : ici,

ni l’attention, ni la mémoire, ni même les apprentissages

procéduraux n’étaient significativement atteints, et du

reste, on ne pouvait pas parler de démence puisque les

tests neuropsychologiques n’étaient pas significativement

déficitaires. Et pourtant le handicap était majeur, faisant

de ces personnes intellectuellement et physiquement

« normales » de grands handicapés dans leur vie quoti-

dienne, totalement dépendants d’autrui pour survivre.

Résurrection d’un ancien concept : l’athymhormie

En fait, la nature du déficit rappelait plutôt celui de cer-

tains patients schizophrènes, volontiers qualifiés de défi-

citaires aujourd’hui, jadis appelés hébéphrènes, et à pro-

pos desquels Dide et Guraud (22) avaient créé le terme

d’

athymhormie

, des deux racines grecques

ορµη

(hormé),

qui signifie élan, impulsion, et

θυµος

(thumos), qui signifie

sentiment, humeur [pour une revue exhaustive de l’histo-

rique du concept, voir l’excellent papier de Luauté et Sala-

dini (52)]. De fait la ressemblance est troublante entre les

deux types de pathologie, l’une psychiatrique, l’autre neu-

rologique, au point que si l’on n’avait la certitude des

lésions cérébrales, et surtout de la survenue

de novo

du

trouble à la suite de ces lésions, on pourrait aisément envi-

sager certains diagnostics psychiatriques, la schizophré-

nie, mais aussi et peut-être surtout la dépression, avec

laquelle l’athymhormie partage beaucoup de points

communs : l’apathie comportementale, un certain degré

d’aboulie, qui caractérise souvent le déprimé, le désinté-

rêt, parfois total et profond ; mais c’est surtout au niveau

des émotions et de la vie psychique en général que se

situe précisément la différence, entre l’athymhormique qui

n’a aucune pensée spontanée, et s’en trouve plutôt bien,

et le déprimé qui ressasse ses pensées négatives, voire

morbides, et qui souffre proportionnellement à l’intensité

de son activité mentale. Du reste, dans une de nos obser-

vations publiées par la suite (37), nous rapportions le cas,

illustrant bien cette différence, d’un homme de 35 ans qui

à la suite d’une affection cardiocirculatoire, avait présenté

deux accidents ischémiques, le premier ayant détruit la

tête du noyau caudé gauche, et dont les conséquences

neuropsychologiques avaient été pratiquement inexistan-

tes, hormis une dépression sévère ayant nécessité plu-

sieurs hospitalisations, avant que ne survienne une

deuxième lésion, dans la profondeur de l’hémisphère

droit, dont les conséquences ont été l’apparition d’un

tableau athymhormique typique et sévère et la totale dis-

parition de tout symptôme dépressif, en particulier au

niveau de son vécu douloureux dont sa femme nous rap-

portait « qu’il avait disparu, comme par enchantement ».

Enfin l’athymhormique rapporte souvent ressentir les

émotions normalement, ce sont ses envies, ses désirs qui

M. Habib L’Encéphale, 2006 ;

32 :

10-24, cahier 2

S 12

ont disparu, un élément qui, joint à la notion de vide mental,

apporte un argument décisif au diagnostic (35). C’est

pourquoi le terme d’apathie, parfois employé pour dési-

gner des perturbations proches, surtout rencontrées lors

de syndromes démentiels (53-55) paraît moins approprié

car il insiste seulement sur la composante d’insensibilité

émotionnelle, qui n’est ici qu’apparente, au contraire de

sujets souffrant de lésions bi-amygdaliennes (2).

En définitive, un tableau clinique marqué par deux

contrastes : celui d’un handicap majeur provoqué par des

lésions cérébrales de volume somme toute minime, et

celui d’une altération majeure de la vie mentale, sans

modification notable des fonctions intellectuelles classi-

ques, contrairement à ce que l’on rencontre dans à peu

près toutes les autres localisations lésionnelles en neuro-

logie.

Les nécroses pallidales et le « PAAP »

Pourtant, ce tableau nous a d’emblée évoqué d’autres

observations, publiées quelques années auparavant par

Dominique Laplane

et al.

(49, 50), à Paris, puis par André

Ali-Chérif

et al.

(4) à Marseille. Dans cinq observations

similaires, ces auteurs avaient rapporté un syndrome qu’ils

avaient qualifié de « perte de l’autoactivation psychique »

(PAAP), pour souligner le contraste entre l’apparente inca-

pacité à agir spontanément, et une capacité intacte à agir

sur incitation extérieure, comme si un système intact ne

pouvait plus se mettre en action spontanément, et avait

besoin, en quelque sorte, d’une « activation » extérieure.

Cette notion d’activation sera du reste, nous le verrons, au

creux d’un débat particulièrement animé.

Pour le reste, le tableau était très proche de nos obser-

vations de lésions caudées, sauf que la lésion était ici le

plus souvent de nature anoxique ou par intoxication à

l’oxyde de carbone et dans une localisation plus ventrale

et postérieure : le pallidum. Chez la plus jeune patiente

d’Ali-Chérif

et al.

, qui avait été revue 7 ans plus tard, une

IRM avait pu être réalisée, montrant clairement que

l’intoxication avait détruit bilatéralement l’extrémité

médiane de ce noyau, le pallidum interne, offrant ici encore

un contraste flagrant entre la petitesse des lésions et

l’intensité du tableau clinique. Cette jeune femme de

19 ans qui, après quelques semaines de convalescence

de son intoxication initiale, avait frappé son entourage par

son intense apathie et sa totale absence d’initiative, même

la plus élémentaire : laissée un matin sur la plage à l’ombre

d’un parasol, elle était restée une journée entière au soleil,

parfaitement éveillée, mais totalement immobile, incapa-

ble même de se retourner pour suivre l’ombre du parasol,

de telle sorte qu’elle dut être hospitalisée, le soir venu,

pour des brûlures au second degré. Sept ans plus tard,

l’inertie et l’apathie étaient identiques, mais alors que les

capacités intellectuelles étaient jugées intactes en début

d’évolution, elles s’étaient significativement altérées de

manière globale au bout de 7 ans, avec un effondrement

du QI et des capacités d’apprentissage, sans doute par

absence prolongée de toute activité mentale. En effet, le

vide mental était, dès le début, total et profond, de sorte

qu’à moins d’être stimulée, elle ne rapportait aucune pen-

sée spontanée, une condition bien singulière dont on peut

penser qu’elle ne favorise pas l’exercice des fonctions

cognitives !

Un débat neurophilosophique

Ces observations posent au neurologue, et au scienti-

fique en général, deux questions cruciales, dont la portée

dépasse certainement la science même, pour atteindre les

confins de la philosophie. La première est celle des liens

entre l’activité motrice, l’action volontaire en général, et

l’activité mentale, cette dernière étant conçue, non comme

la cognition au sens habituel – l’ensemble des mécanis-

mes permettant de traiter une information à un niveau éla-

boré d’abstraction –, mais, en amont de la cognition, un

mécanisme capable de produire, avant tout traitement

cognitif, une pensée non encore différenciée. À cet égard,

ces observations nous délivrent deux enseignements

majeurs : 1) il existe effectivement un mécanisme en

amont de la cognition, puisque celui-ci peut être spécifi-

quement altéré à la suite d’une lésion cérébrale, un méca-

nisme autonome et spontané, ayant pour rôle de produire

une

activité

mentale indifférenciée, avant même que celle-

ci ne devienne un

état

mental ou encore une fonction men-

tale spécifique ; 2) ce mécanisme partage largement ses

origines avec celui qui permet la production d’

actions

spontanées, suggérant une nature commune entre la pro-

duction de pensées spontanées et d’actions spontanées,

et, par là même, obligeant à explorer encore plus en amont

quelle pourrait être cette nature commune, probablement,

proposions-nous, une fonction basique appelée

motiva-

tion

.

La deuxième question, sans doute moins profonde et

plus anecdotique, a toutefois animé les colonnes de

Revue Neurologique pendant plusieurs années, car elle

touche à un point sensible en neurophilosophie, celui de

la spécificité humaine de la pensée. Schématiquement,

le débat peut se résumer en ces termes : le patient

athymhormique a-t-il une pensée propre, intacte, qui ne

peut seulement pas se mettre spontanément en route car

il lui manque un système activateur, probablement sous-

cortical, qui allumerait en quelque sorte un fonctionnement

cortical intact mais inactif ? La pensée humaine garde

alors toute sa spécificité, elle a seulement besoin d’un

« moteur » voire même d’un « démarreur » pour se mettre

en route, un peu comme on conçoit le système réticulaire

activateur ascendant dans son rôle dans la vigilance, res-

ponsable de l’éveil quand il est action, et laissant place

au sommeil, lorsque son action cesse. Ou bien n’y a-t-il

pas dans le cerveau, sans doute abrité au sein de ces

structures sous-corticales, un mécanisme spécifique, très

probablement alors commun à tous les vertébrés, large-

ment sous-tendu par la notion archaïque de satisfaction

des besoins élémentaires, qui ramènerait l’homme au

même rang que les autres espèces douées non pas

nécessairement de volonté mais de la simple capacité à

initier spontanément une action ? Cette éventualité ne va

L’Encéphale, 2006 ;

32 :

10-24, cahier 2 Neurologie de l’action et de la motivation : de l’athymhormie à l’hyperactivité

S 13

pas sans rappeler le système hormothymique postulé par

Dide et Guiraud, « représentant le dynamisme d’une ten-

dance à satisfaire les besoins primordiaux » (22, 33). On

conçoit que cette simplification, sans doute excessive, de

l’esprit humain puisse choquer dans la mesure où elle

ramène la spécificité de la pensée humaine et le libre-arbi-

tre à un simple sous-produit évolutif d’une fonction moti-

vationnelle basique et universelle.

Nous n’entrerons pas plus ici dans ce débat, si ce n’est

pour signaler que la suite des événements, en particulier

l’apport des travaux récents d’imagerie fonctionnelle, ont

largement donné raison à ce dernier point de vue en

démontrant l’existence et le rôle décisif de structures sous-

corticales organisées en circuits spécifiques à la fonction

de motivation.

L’anatomie de la motivation

Le point le plus intéressant pour notre présent propos,

est la mise en évidence d’une entité anatomo-fonction-

nelle individualisable chez l’homme dans une fonction

jusqu’ici probablement sous-explorée, voire sous-esti-

mée, la motivation.

Chez l’animal déjà, une littérature spécifique avait dès

cette époque commencé à explorer les bases neurales de

la motivation, avec comme toile de fond les expériences

d’auto-activation comportementale chez le rongeur.

En plaçant des électrodes à des sites cérébraux stra-

tégiques, les expérimentalistes des années 60 avaient pu

mettre en évidence un circuit sur le trajet duquel des élec-

trodes reliées à une pédale accessible à l’animal don-

naient lieu à une tendance de l’animal à s’autostimuler

(63). Ce circuit de l’autostimulation a pu être décrit avec

précision grâce à la découverte de l’importance fonda-

mentale pour son fonctionnement d’un neuromédiateur,

la dopamine, et tout particulièrement le système méso-lim-

bique qui prend son origine dans les neurones dopami-

nergiques de l’aire tegmentale ventrale, dans la partie

haute du tronc cérébral, traverse l’hypothalamus latéral

avant de se terminer dans les régions pré-optiques et dans

le noyau accumbens. Ce dernier noyau a pris ces derniè-

res années une importance considérable de sorte qu’il est

actuellement considéré comme la plaque tournante des

« systèmes cérébraux de la récompense » (15).

Noyau accumbens et systèmes cérébraux

de la récompense

Le noyau accumbens est une structure sous-corticale

faisant partie du striatum, et plus particulièrement du stria-

tum limbique. Il forme le lit du striatum, d’où son nom, et

se situe chez l’homme à la partie ventrale de la tête du

noyau caudé, qu’il continue par la partie la plus antérieure

du putamen. Il projette ensuite sur une partie ventrale du

pallidum, formant ce qu’on appelle parfois le pallido-stria-

tum ventral ou limbique. Le terme de limbique provient du

fait qu’il reçoit des afférences de toutes les principales por-

tions du système limbique : le cortex frontal médial et orbi-

taire, l’amygdale, et l’hippocampe. Il apparaît ainsi comme

la partie du striatum appartenant au système limbique. Il

est divisé en deux sous-régions distinctes (21) : une partie

ancienne, la coque, liée aux structures limbiques primai-

res, et le cœur, plus récent, relié à des structures plutôt

impliquées dans la cognition et le contrôle moteur. La

coque joue un rôle important dans la motivation et l’affect,

servant de substrat au conditionnement pavlovien, à la

réaction à la nouveauté, au contrôle de l’alimentation (de

la mère envers sa progéniture), et au plaisir gustatif. En

outre, la coque semble être l’impact principal de l’action

renforçatrice de l’abus de drogues (80). C’est le lieu pri-

vilégié (56) dans les expériences d’auto-injection de

cocaïne (de même que dans les expériences d’auto-sti-

mulation, il s’agit ici de mettre en place, en lieu et place

des microélectrodes de stimulation, des micropipettes

délivrant de la cocaïne). À l’inverse, le cœur du noyau n’est

pas directement concerné par l’effet des drogues, mais

sert plutôt à l’apprentissage et à l’expression des compor-

tements dirigés par la valeur attractive de récompenses

attendues. En particulier, le cœur de l’accumbens est

essentiel aux comportements adaptatifs, promouvant la

réponse à des récompenses différées (40).

Globalement, on reconnaît au noyau accumbens

comme rôle de réaliser l’interface entre la motivation et

l’action, véritable plaque tournante entre les systèmes en

charge de la perception et de l’intégration des émotions,

et ceux en charge de l’action déclenchée par ces émotions

(59), ces mêmes systèmes étant par ailleurs impliqués à

la fois dans les mécanismes du conditionnement, tout par-

ticulièrement dans ses deux dimensions : le renforcement

et l’extinction (40), et dans les mécanismes de l’accoutu-

mance aux drogues et de l’addiction (81).

Au-delà du noyau accumbens lui-même, il semble que

le système de la récompense fonctionne sous la forme

d’une boucle cortico-sous-corticale comportant plusieurs

étapes tout à fait symétriques de celles du reste des gan-

glions de la base (3, 17). Dès les années 70, une des prin-

cipales révélations concernant les ganglions de la base a

été la description de ces boucles parallèles, dont le nom-

bre varie selon les descriptions, mais qui fonctionnent tou-

tes selon le même modèle anatomique : une origine dans

une région fonctionnelle précise du lobe frontal, une pre-

mière étape dans le striatum, une seconde dans le palli-

dum, une troisième dans le thalamus, puis retour vers le

cortex d’origine. Cette organisation a été d’abord décrite

pour le système moteur, partant du cortex pré-moteur et

y retournant après des relais dans le putamen, le pallidum

externe et le thalamus ventro-postéro-latéral. Une

deuxième boucle, volontiers qualifiée de cognitive prend

son origine dans le cortex frontal dorso-latéral, celui-là

même auquel on attribue traditionnellement les fonctions

« cognitives » du lobe frontal (anticipation, programma-

tion, contrôle attentionnel, mémoire de travail…), incluant

celles appelées fonctions exécutives, et enfin la boucle

dite limbique, originaire des parties limbiques du cortex

frontal, soit le cortex cingulaire et le cortex pré-frontal

médio-orbitaire, et projetant successivement sur le stria-

M. Habib L’Encéphale, 2006 ;

32 :

10-24, cahier 2

S 14

tum ventral, le pallidum ventral (ou limbique) les parties

médianes du thalamus et finalement retournant vers le

cortex paralimbique d’origine.

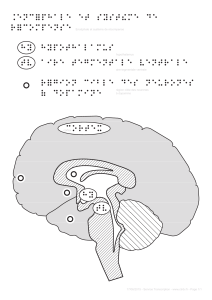

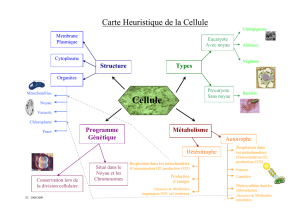

En fait, des développements plus récents dans la des-

cription de cette anatomie amènent à distinguer au sein

du circuit limbique, en fait deux circuits différents

(figure 1)

: le circuit cingulaire, qui projette sur le noyau

caudé médian, mais aussi sur le noyau accumbens, et qui

serait plutôt impliqué dans la régulation des actions et de

leur initiation, en particulier dans le choix entre plusieurs

options, et le circuit préfrontal orbitaire médian, qui projette

sur le noyau accumbens, plus particulièrement impliqué

dans l’évaluation du résultat des actions, et en particulier

dans la possibilité de différer la récompense pour pouvoir

en obtenir une plus forte (73).

Contribution de l’imagerie fonctionnelle

Au cours de ces deux dernières années, un nombre

important de travaux d’imagerie fonctionnelle chez

l’homme a été consacré aux mécanismes de la récom-

pense et ont globalement largement confirmé le rôle sin-

gulier de l’accumbens. Celui-ci est en effet spécifiquement

activé dans de nombreuses expériences impliquant

l’octroi au sujet d’une récompense (ou parfois d’une puni-

tion ou d’une non-récompense). En particulier, divers

auteurs ont montré que l’accumbens est activé lorsque le

sujet est averti de l’octroi d’une récompense et à un moin-

dre degré lorsqu’il reçoit la récompense (24, 43, 44, 62).

Une première dissociation a été décrite entre l’anticipation

d’une récompense, qui active seulement l’accumbens, et

l’octroi de la récompense qui active également le cortex

médial frontal (44). Une autre dissociation concerne la pré-

dictibilité ou non de la récompense : pour une récompense

non prédictible, l’activation de l’accumbens est significa-

tive, alors qu’elle ne l’est pas lorsque la récompense est

prédictible [un stimulus sur deux, par exemple (10)]. Cette

constatation est à l’origine de l’hypothèse selon laquelle

le rôle du noyau accumbens serait essentiellement d’éva-

luer l’erreur d’une prédiction de récompense (46). Le

noyau accumbens serait également particulièrement

impliqué dans les phénomènes de sélection lors de choix

entre des actions à haut risque ou à bas risque de perte

(28).

FIG. 1. —

Différentes localisations lésionnelles au cours de syndromes athymhormiques : A) lacunes bi-caudées ; B) nécrose

bipallidale (intoxication oxycarbonée) ; C) double lésion ischémique, pallidum à droite, tête du caudé à gauche.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

1

/

15

100%