GPE_Cours de SystŠme productif et financier mondial.doc

1

INTRODUCTION : Commençons par lever les quiproquos.

La mondialisation retient beaucoup l’attention du public, des chercheurs et des

décideurs comme s’il s’agissait d’un phénomène nouveau. Le sujet est vaste,

complexe, largement débattu, souvent diabolisé au détriment d’analyses robustes

avec des statistiques crédibles. Ainsi, quand des ouvriers d’un abattoir de poulets se

mettent en grève pour contester un aménagement de leurs horaires de travail, on

décrète dès qu’ils se battent contre la mondialisation qui impose sa rationalité aux

entreprises de ce secteur étroitement dépendant de ses performances à l’exportation.

Tel gouvernement choisit de renoncer à exercer ses prérogatives pour s’aligner sur

les positions des lobbies favorables au tout-déréglementation, il se justifie en se

fondant sur les nouvelles exigences de la mondialisation

1

.

Bien que les termes même de "mondialisation", "globalisation",

« internationalisation » soient aussi flous qu'utilisés, chacun pense que les

conséquences (sans pouvoir bien les cerner) sont importantes. Pour certains nous

entrons dans l'ère de la mondialisation à partir du moment où un pourcentage

significatif du PIB de la nation est réalisé avec l'extérieur alors que pour d'autres, ce

pourcentage est moins significatif que la "dépendance" ou l’indépendance" de la

nation vis-à-vis de décisions prises par des agents de l'étranger, firmes ou Etats

compte tenu du caractère de "pricetaker" ou de "price maker" que détiennent ces

acteurs sur le marché mondial. Pour d'autres enfin, mondialisation c’est l’ensemble

des mécanismes qui contribuent à leur ruine par le biais des distorsions dans le

processus de formation des marchés internationaux.

Malgré sa présence dans plusieurs secteurs, la mondialisation n’est pas encore

universelle. Au contraire, une de ses particularités importantes est qu’elle est

asymétrique et non homogène, dans la mesure où toutes les activités humaines ne se

mondialisent pas au même rythme. Certaines, telles que la finance et les entreprises

sont déjà mondialisées, au contraire, d’autres, telles que l’équité sociale, la lutte

contre le terrorisme, la collaboration institutionnelle et l’action des gouvernements

restent, encore enfermées dans des frontières géographiques bien définies. Le fait que

la mondialisation se déroule à plusieurs vitesses entraîne la multiplication des chocs

asymétriques.

Pour ce faire les questions fondamentales qui se posent sont : la mondialisation

contribue-t-elle vraiment au développement des pays pauvres notamment des pays

de l’Afrique ? Conduit-elle à une plus grande égalité des chances et des conditions?

Quelle est sa contribution en matière de croissance, d’emploi et de lutte contre la

pauvreté ? Contribue-t-elle ou non à l’affaiblissement de l’Etat ? Quelles sont ses

conséquences directes et indirectes sur les différents acteurs ?

Au plan strictement économique, la mondialisation se caractérise par quatre

interdépendances :

L’interdépendance par les marchés qui se traduit par

la disparition des frontières géographiques,

1

R. Boyer et al : Mondialisation au-delà des mythes, Edit. La Découverte,1997, 174p.

2

l’abaissement des barrières tarifaires et non

tarifaires ;

L’interdépendance par la production se caractérisant

par une décomposition internationale des processus

productifs qui s’appuie sur un réseau de filiales ou

de sous- traitants et le nomadisme de segments

entiers des appareils de production selon la logique

des avantages comparatifs ;

L’interdépendance financière qui procède d’une

interconnexion des places financières mondiales

fonctionnant vingt-quatre heures sur vingt-quatre

grâce à la conjugaison de trois éléments que sont la

déréglementation, le décloisonnement des marchés

et la désintermédiation ;

L’interdépendance par les nouvelles technologies de

l’information et de la communication (NTICs) qui,

avec les transports, favorisent la mobilité et la

flexibilité des capitaux, des biens, des services et des

personnes.

Les pratiques et les tendances de l’économie mondiale, dans sa double sphère

réelle et monétaire, laissent apparaître une triple interdépendance que l’on qualifie

communément de mondialisation. Essayons de cerner de plus prés ces

interdépendances pour bien en mesurer toutes les conséquences à la fois sur les

économies et sur les différents acteurs.

3. LES ACTEURS

4. LA REGULATION DE L’ECONOMIE MONDIALE

La régulation de l’économie mondiale correspond à l’ensemble des institutions et des règles du jeu de la mondialisation.

Si d’autres ont un rôle important (la liberté de circulation des capitaux ou la privatisation

massive qui ont accru considérablement le volume des marchés financiers et l’emprise des

règles financières sur l’économie), des règles du jeu sont particulièrement fondamentales :

- La réglementation des institutions financières et les règles

prudentielles. Le respect de ratio de solvabilité par exemple est très important. Pourtant

cela n’a pas empêché l’accroissement du nombre de crises financières depuis une quinzaine

d’années. Il faudrait donc augmenter très fortement ce type de réglementation pour que

certains pays puissent réellement attirer des capitaux. La mutation des capitaux serait alors un

bon substitut à la migration des hommes des pays pauvres.

- Dans le domaine commercial deux règles dominent : « La clause de la

nation la plus favorisée », c'est-à-dire le multilatéralisme, et le libre échange. La première est

limitée par de nombreuses exceptions (par exemple la création de zones d’intégration

économique comme l’Union Européenne). En matière de libéralisation, après être allé assez

loin en ce qui concerne les barrières non tarifaires, on s’attaque désormais aux limitations

tarifaires (cf : site du CEPII novembre 2002). Cela est très compliqué car les droits moyens

ont peu de signification. En effet si un droit de douane est très élevé, il empêche les

3

importations et donc il ne se retrouve pas dans la moyenne des taux appliqués aux

importations. Par exemple, au Japon les droits sont moyens sur l’ensemble des produits

alimentaires et de 1750% sur le lait, donc les japonais n’importent pas de lait et ce taux élevé

n’a aucun effet sur la moyenne.

Dans un domaine les règles du jeu sont particulièrement difficiles à définir et à respecter,

celui des droits de propriété intellectuelle, un domaine très large (Copyright, droit des

marques, brevets téléchargement etc) qui concerne d’ailleurs aussi les échanges nationaux. Il

faut arriver à se mettre d’accord sur un cadre juridique, puis arriver à le faire respecter, et cela

afin de rémunérer un domaine essentiel de l’activité économique : la création et l’innovation.

Les caractéristiques de « bien public » de ce type de production impliquent qu’il soit mis à la

disposition de tous, mais cela pose un problème d’incitation : Comment rémunérer ceux qui

sont à l’origine de ces biens fondamentaux ?

- La question des biens publics mondiaux (santé, environnement etc). La

régulation par la mondialisation est, à ce niveau, très insuffisante. Les Accords de Kyoto, les

conventions sur la biodiversité etc restent essentiellement au niveau des vœux pieux et on est

très loin d’une régulation fondée sur le développement durable.

L’enjeu qui est derrière cette production de règles par des experts est celui du pouvoir de la technocratie par rapport à celui de la démocratie.

En effet, ces experts n’ont aucune légitimité démocratique. Même si Pascal Lamy pense que l’OMC, qui fonctionne sur le consensus et

l’unanimité, est finalement une instance démocratique, on peut en douter, car ce mode de fonctionnement débouche sur une situation où on

se met d’accord sur presque rien.

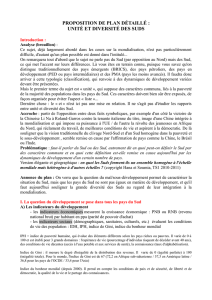

Introduction

Considérée comme une chance pour les uns, une menace pour les autres, le

phénomène de la mondialisation qui, pour beaucoup de monde, semble déterminer

désormais l’avenir de la planète suscite des débats passionnés, des controverses savantes et

des proclamations politiques aussi simplistes que péremptoires. Mais d’abord, de quoi s’agit-

il lorsqu’on parle de mondialisation ?

A l’origine, la mondialisation était essentiellement perçue par les auteurs comme un

fait économique et financier qui indiquait la suppression progressive de barrières douanières

et réglementaires pour les entreprises industrielles, commerciales et financières ce qui

permettait le déploiement sans entrave et la délocalisation des activités dans l’espace

mondial. Les firmes multinationales se trouvaient ainsi au cœur d’un processus productif de

dimension mondiale commandé par la recherche d’un profit optimal axé sur l’exploitation

des dotations factorielles naturelles des pays. Le phénomène s’est par la suite élargi au point

d’affecter aujourd’hui le politique, le social et le culturel. Cela soulève beaucoup

d’interrogations.

Pourtant, le concept malgré son utilisation abusive fait l’objet de plusieurs

compréhensions tant au niveau des chercheurs qu’à celui du grand public. Le sujet est vaste,

complexe, largement débattu, souvent diabolisé au détriment d’analyses robustes avec des

statistiques crédibles. Selon la remarque de R. BOYER, «quand des ouvriers d’un abattoir de

poulets se mettent en grève pour contester un aménagement de leurs horaires de travail, on

décrète qu’ils se battent contre la mondialisation qui impose sa rationalité aux entreprises

4

de ce secteur étroitement dépendant de ses performances à l’exportation. Lorsqu’un

gouvernement choisit de renoncer à exercer ses prérogatives pour s’aligner sur les positions

des lobbies favorables au tout-déréglementation, il se justifie en se fondant sur les nouvelles

exigences de la mondialisation

2

».

Bien que les termes de « mondialisation », « globalisation », « internationalisation »

soient à la fois flous et empreints d’ambiguïté, chacun pense que leurs conséquences (sans

pouvoir les cerner précision) sont importantes. Pour certains économistes, l’entrée dans la

mondialisation se mesure par un pourcentage significatif du PIB de la nation réalisé avec

l'extérieur alors que pour d'autres, ce pourcentage est moins significatif que la

«dépendance » ou «l’indépendance» de la nation vis-à-vis de décisions prises par des

acteurs de l'étranger : firmes ou Etats compte tenu du caractère de "pricetaker" ou de "price

maker" que détiennent ces acteurs sur le marché mondial. Pour d'autres enfin, la

mondialisation s’exprime à travers l’ensemble des « mécanismes d’accumulation à l’échelle

mondiale » qui enrichit les partenaires les plus riches et appauvrit les autres par l’échange

inégal caractéristique des distorsions dans le processus de formation des marchés

internationaux et de distribution des revenus.

Malgré sa forte présence dans plusieurs secteurs et dans plusieurs régions du globe, la

mondialisation n’est pas encore universelle. Au contraire, une de ses particularités

marquantes est qu’elle est paradoxalement non homogène et fortement asymétrique, dans

la mesure où toutes les activités économiques, financières comme culturelles ne se

mondialisent ni au même rythme ni de la même manière. Certaines, telles que la finance et

les entreprises sont mondialisées depuis des siècles, alors que d’autres encore solidement

chevillées dans des frontières géographiques nationales dont elles portent les marques.

C’est bel et bien une mondialisation à plusieurs vitesses entraînant des chocs asymétriques.

Considérée comme un phénomène polyforme, elle pose des questions déterminantes

pour l’ordre national : Offre-t-elle les mêmes chances et les mêmes avantages à tous les

partenaires ou participants? Quelles sont objectivement ses conséquences directes et

indirectes sur les différents partenaires singulièrement les plus faibles d’entre eux?

3

Pourra-t-

elle contribuer positivement à la croissance économique des pays d’Afrique sub-saharienne,

au développement de l’emploi, à l’éradication de la pauvreté et à la réduction des

inégalités ? Quel sort réserve-t-elle aux acteurs nationaux les plus fragiles et les plus

déficients ? Va-t-elle harmoniser les structures institutionnelles et les normes et valeurs

propres aux sociétés ? Est-elle inéluctable ou contournable ?

2

R. Boyer et al : Mondialisation au-delà des mythes, Edit. La Découverte, 1997, 174p.

3

Moustapha KASSE (2003) : De l’UEMOA au NEPAD : le nouveau régionalisme africain, Edition Nouvelles

du Sud, 256 p

5

CHAPITRE I/ Les composantes du Système productif mondial

et la configuration multipolaire de la mondialisation.

Chance pour les uns, menace pour les autres, le phénomène de la mondialisation qui,

pour beaucoup de monde, semble déterminer désormais l’avenir de la planète suscite de

plus en plus de débats passionnés, de controverses savantes et de harangues politiques aussi

simplistes que péremptoires. Mais d’abord, de quoi s’agit-il lorsqu’on parle de

mondialisation ? A première vue, la mondialisation est présentée comme une nouvelle

configuration de l’économie mondiale.

Deux faits empruntés à Robert REICH dans son ouvrage « L’économie mondialisée »4 illustrent parfaitement

bien cette vision de la globalisation:

Le premier fait : L’équipement de Hockey sur glace est conçu en Suède, financé au Canada, assemblé

à Cleaveland et distribué en Europe et en Amérique du Nord.

Le deuxième fait : Un microprocesseur est conçu en Californie et financé en Allemagne, il contient

des mémoires à accès aléatoire fabriqués en Corée du Sud.

Voilà pourquoi, à l’origine, la mondialisation était essentiellement perçue comme un

fait économique et financier qui indiquait la suppression progressive de barrières douanières

et réglementaires pour les entreprises industrielles, commerciales et financières permettant

la délocalisation des activités dans l’espace mondial. Les multinationales se trouvent ainsi au

cœur d’un processus productif mondial commandé par l’exploitation des dotations

factorielles naturelles des pays. Aujourd’hui, le phénomène s’est élargi et touche à la fois les

domaines culturel, social et politique, conduisant à une série d’interrogations.

Considérée comme une chance pour les uns, une menace pour les autres, le

phénomène de la mondialisation qui, pour beaucoup de monde, semble déterminer

désormais l’avenir de la planète suscite des débats passionnés, des controverses savantes et

4

Robert REICH (1993): L’économie mondialisée, collection NH, 336p.

Division Internationale

du Travail

Commerce Régional

Commerce international

Politique des acteurs :

États, Firmes etc.

Système Monétaire

International

Processus Productif

Mondial

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

1

/

70

100%