LA MONDIALISATION, LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE

1

LA MONDIALISATION, LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE

L’AFRIQUE ET LA SITUATION DES POPULATIONS AFRICAINES.

Par

Professeur Moustapha KASSE

INTRODUCTION : Commençons par lever les quiproquos.

Pour ce faire les questions fondamentales qui se posent sont : la mondialisation

contribue-t-elle vraiment au développement des pays pauvres notamment des pays

de l’Afrique ? Conduit-elle à une plus grande égalité des chances et des conditions?

Quelle est sa contribution en matière de croissance, d’emploi et de lutte contre la

pauvreté ? Contribue-t-elle ou non à l’affaiblissement de l’Etat ? Quelles sont ses

conséquences directes et indirectes sur les différents acteurs ?

I- LES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE LA

MONDIALISATION

1°) La première interdépendance est relative à la production.

Elle se caractérise par une décomposition internationale des processus

productifs qui s’appuie sur un réseau de filiales ou de sous-traitant et le nomadisme

de segments entiers des appareils de production selon la logique des avantages

comparatifs. Ces deux évolutions marquantes sont le fait des firmes multinationales

qui structurent l’espace mondial en réseaux de production. Cette stratégie leur

permet de maximiser leurs profits à partir d’une optimisation de la localisation de

leur production. Ce sont aujourd’hui, quelques 37 000 firmes multinationales de taille

très inégale qui réalisent et contrôlent l’essentiel de la production mondiale de biens

et services. Les 500 multinationales les plus puissantes fait presque 30 à 40 % du PIB

mondial soit 25 000 milliards de dollars et elles effectuent les 2/3 du commerce

international sous forme d’échanges internes avec leurs 27 000 filiales soigneusement

réparties dans l’espace mondial.

2

2°) La seconde interdépendance est relative aux échanges et le

commerce.

Le volume total des transactions quotidiennes sur les marchés des changes est

passé d’environ 10 à 20 milliards de dollars en 1998. Dans les années soixante dix à

1500 milliards de dollars en 1998. De 1983 à 1993, les achats et les ventes

transfrontaliers de bons du trésor américain sont passés de 30 à 500 milliards de

dollars par an. Les prêts bancaires internationaux ont progressé de 265 à 4200

milliards de dollars entre 1975 et 1994. On voyage également davantage.

Le tourisme a plus que doublé entre 1980 et 1996. Le nombre de voyageurs

passant de 260 à 590 millions par an. Malgré les restrictions sévères, les migrations

internationales se poursuivent, de même que les envois de fonds des émigrants. Ces

envois ont atteint 58 milliards de dollars en 1996. Le volume des appels

téléphoniques internationaux s’est envolé entre 1990 et 1996, passant de 33 à 70

milliards de minutes. Les voyages, internes et les médias stimulent la croissance

exponentielle des échanges d’idées et d’informations.

3°) La troisième interdépendance concerne les marchés

financiers.

Elle est rendue possible par la conjugaison de trois éléments :

La désintermédiation, elle permet aux entreprises, à l’Etat de

recourir directement sans passer par les intermédiaires

financiers et bancaires pour effectuer des opérations de

placement et d’emprunt

Le décloisonnement qui se traduit par la suppression de

certains compartiments des marchés.

La déréglementation celle-ci indique l’abolition des

réglementations des marchés des changes pour faciliter la

circulation du capital.

Au début du 20ème siècle, les mouvements internationaux de capitaux

participent au processus de mondialisation de l’économie. Mais le développement de

la finance mondiale atteste d’une déconnexion croissante entre les flux de capitaux et

les besoins de financement de l’économie réelle.

4°) La quatrième interdépendance est relative aux

Technologies de l’Information et de la Communication

Les technologies de l’information et de la communication sont entrain de modifier les

systèmes productifs et les perspectives de la croissance et de l’emploi. Elles

déclenchent une explosion des activités économiques, recomposent les territoires

industriels et interconnectent tous les marchés de la planète. Ce sont elles qui font

précisément du monde un village planétaire.

3

II- LES ASYMETRIES REMARQUABLES DE LA

MONDIALISATION.

Dans une évaluation du système mondial M. Beaud1 observe avec raison que

jamais l’humanité n’a disposé d’autant de techniques et n’a produit autant de

richesses mais également jamais elle n’a crée autant d’inégalités et de pauvreté

traduisant ainsi un monde assez fortement asymétrique. Le Produit mondial a connu

au cours du siècle une croissance exceptionnelle, en dollars de 1975, il est passé de

580 milliards en 1900 à 25000 milliards au milieu des années 90 ce qui représente en

moyenne 4500 dollars per capita. Cependant ce tableau idyllique est terni par une

succession de crises graves qui sont autant de périls économiques, financiers et

sociaux dont la dernière en date a failli mettre en faillite l’Asie des Nouveaux Pays

Industrialisés offerts comme le modèle de référence aux PVD.

Cette économie monde fonctionne dans un contexte de paradoxes et

d’inégalités. Elle est selon le Professeur K. Valaskakis sources de trois dualités aux

conséquences graves pour les PVD :2

la fracture sociale entre riches et pauvres ;

le fossé grandissant entre inclus et exclus (chômage

structurel) ;

et l’impuissance de l’Etat dans l’interdépendance qui se manifeste

dans le fait que les gouvernements, malgré les meilleures intentions

du monde, n’arrivent pas à gérer l’interdépendance planétaire.

III- L’AFRIQUE DANS LA MONDIALISATION : ENTRE

PAUVRETE, PRECARITE ET EXCLUSION.

La distribution des revenus à l’échelle mondiale laisse apparaître deux types

d’inégalités : celles qui existent d’abord entre les pays et celles observées au sein

même des pays, qu’ils soient du Nord ou du sud.

1°) Les inégalités marquantes de la mondialisation

Sur le premier type, les statistiques montrent que le monde est en phase de

polarisation, avec un fossé de plus en plus large entre les pays pauvres et les pays

riches. Concrètement, le revenu par habitant entre les pays industrialisés et les pays

en développement a ainsi triplé, passant de 5 700 dollars en 1960 à 15 400 dollars en

1993.

De plus sur les 23.000 milliards de dollars que représentait le PIB mondial en

1993, 18.000 milliards provenaient des pays industrialisés, contre seulement 5.000

milliards pour les pays en développement. Encore plus significativement, le

cinquième le plus riche de la population mondiale dispose de plus de 80% des

1 M.Beaud : Histoire du capitalisme de 15000 à nos jours, Edt. Seuil, 380p

2 K. Valaskakis : Mondialisation et gouvernance, Revue Futurible, Avril 1998

4

ressources et le cinquième le plus pauvre de 1%. Quelque 2,7 milliards d’individus

(sur 6 milliards) vivent avec moins de 2 euros par jour et ils seront environ 4

milliards en 2015.

2°) Marginalisation et déconnexion de l’Afrique du processus de

mondialisation

La participation de l’Afrique à l’économie mondiale a fortement diminué au

des cinq dernières décennies aussi bien du point de vue de son PIB, de ses

exportations que des IDE reçus. Selon l’OCDE, la part de l’Afrique dans le PIB

mondial mesuré en parité de pouvoir d’achat entre 1950-2000 a baissé d’un tiers alors

que sa part dans les exportations a été divisée par 3. Il en va de même pour les

investissements directs étrangers comme cela a été établi plus haut.

3°) pauvreté de masse et défaillance des systèmes de protection

sociale

Le continent est traversé par une crise sociale d’une très grande ampleur qui

se manifeste dans l’accroissement du couple pauvreté et chômage. Cela entraîne une

forte dégradation des conditions de vie : pénurie et insécurité alimentaires, diverses

épidémies, non-accès aux services de base. Ce processus de paupérisation de masse

s’accompagne paradoxalement d’un affaiblissement des formes modernes comme

traditionnelles de protection sociale. En effet, le continent africain administrait la

preuve d’une indiscutable « solidarité », découlant principalement d’un ensemble

d’obligations et de droits complexes destinés à préserver la cohésion du groupe et à

réduire l’incertitude économique.

La logique du « don et du contre don », sans doute latente dans ce tissu

d’obligations réciproques, instaure un contrat-social implicite. Or, ce contrat-social

est entrain de se déliter dangereusement. Dès lors, la protection sociale cesse de

s’appuyer sur les réseaux de la famille élargie qui n’est plus en mesure de répondre

aux sollicitations de ses membres les plus faibles et les plus démunis dans un

contexte de crise économique. Au niveau des structures formelles les choses ne vont

pas mieux suite à la crise profonde du système public de sécurité sociale, symbole de

« l’Etat-providence ».

IV- L’HYPOTHÈQUE DE LA DETTE AFRICAINE.

Depuis le début des années 1980, à la suite notamment des chocs pétroliers de

la décennie précédente, nombre de pays africains ont été confrontés à divers

problèmes d’ordre macro-économique : déficits budgétaires, déficits de la balance

des paiements, inflation. Ceci a conduit à l'élaboration de programmes d'ajustement

structurel avec les institutions de Bretton Woods. Ces programmes, qui avaient sans

doute sous-estimé l'amplitude du problème, partaient de l'idée que l'équilibre macro-

économique constituait un objectif structurel de base en dehors duquel aucune action

de développement n'était possible.

Par ailleurs, l'ampleur des déficits impliquait des actions vigoureuses : si les

partenaires financiers acceptaient de contribuer sur le court terme, ils souhaitaient en

5

contrepartie que des politiques économiques rigoureuses soient adoptées par les

Etats car le financement extérieur ne pouvait être assuré de manière durable. Cette

formule procurait aux pays pauvres une aide de trésorerie substantielle et des

financements pour leurs programmes de réforme, mais le stock de leur dette ne

cessait de croître. En conséquence, les paiements au titre du service de la dette des

pays pauvres très endettés sont passés en moyenne de l’équivalent d’environ 17%

des recettes d’exportation en 1980 à une pointe d’environ 30% en 1996 (R. Powell,

2000).

C'est dans ce contexte que la première initiative de réduction de la dette a été

prise en 1996 par les pays développés ; l'initiative devait ensuite prendre davantage

d'envergure en juin 1999 à la réunion du G7 de Cologne. En septembre de cette

même année, a pris corps et s'est structurée l'idée que les ressources dégagées

annuellement par les pays du fait de la réduction de leur dette devaient être investies

dans des actions et programmes visant à une réduction substantielle de la pauvreté

dans les pays concernés. Il a été décidé que le cadre stratégique pour la réduction de

la pauvreté serait le document de référence pour toutes les actions en faveur des pays

en voie de développement et que ce document serait un produit national élaboré par

les gouvernements de ces pays, mais en large concertation avec les acteurs concernés

et la société civile.

V- QUELLE STRATEGIE D’INSERTION DANS LA

MONDIALISATION ?

Le FMI, dans son rapport de 1996, montre qu’il sera illusoire de rejeter la

mondialisation car elle doit permettre aux pays, quel que soit leur niveau de

développement, de saisir des opportunités. Dans son sillage, certaines économistes

considèrent que la globalisation n’est pas un jeu à somme nulle et que les pays en

développement et les pays industrialisés en tirent des effets d’entraînement

réciproques conformément aux théories de l’échange international (Ricardo et HOS).

Celles-ci soulignent par ailleurs que le commerce sans entrave est favorable à

tous les partenaires quelle que soit leur taille pourvu simplement qu’ils se

spécialisent dans les productions où ils ont les meilleures dotations factorielles

naturelles.

Il n’existe dès lors aucun obstacle insurmontable sinon l’Etat au

développement des échanges. C’est cette logique qui préside à la création de l’OMC.

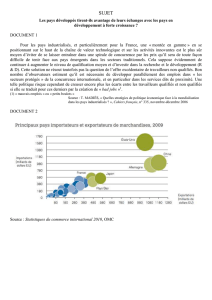

A l’appui, l’OMC montre que la valeur du commerce mondial de marchandises s’est

accrue en 1995 de 19%. Ainsi la valeur des Exportations mondiales passe de 164

milliards de dollars en 1960 à 4900 milliards en 1990. Le commerce mondial a été

multiplié par 39. Il n’en va pas de même pour l’Afrique dont la progression est

inférieure à la moyenne mondiale (5,4%).

Quel que soit l’indicateur considéré, on s’aperçoit que l’Afrique est

marginalisée tout aussi bien dans le processus de production, d’échanges et dans la

distribution des investissements directs étrangers. A cela viennent s’ajouter des

termes de l’échange complètement défavorables contribuant à la détérioration du

pouvoir d’achat des africains.

6

6

7

7

8

8

9

9

1

/

9

100%