C i n q

1

C

Ci

in

nq

qu

ua

an

nt

te

e

a

an

ns

s

d

de

e

p

po

ol

li

it

ti

iq

qu

ue

es

s

p

pu

ub

bl

li

iq

qu

ue

es

s

e

en

n

A

Af

fr

ri

iq

qu

ue

e

d

de

e

l

l’

’O

Ou

ue

es

st

t

e

et

t

l

la

a

c

cr

ri

is

se

e

p

pe

er

rs

si

is

st

te

e

t

to

ou

uj

jo

ou

ur

rs

s.

.

P

Pa

ar

r

P

Pr

ro

of

fe

es

ss

se

eu

ur

r

M

Mo

ou

us

st

ta

ap

ph

ha

a

K

Ka

as

ss

sé

é

Doyen Honoraire de la FASEG et membre des Académies

www.mkasse.com m2kasse@yahoo.fr

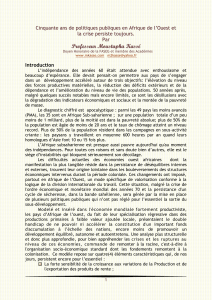

Introduction

L’indépendance des années 60 était attendue avec enthousiasme et

beaucoup d’espérance. Elle devait pensait-on permettre aux pays de s’engager

dans un développement accéléré autour de trois objectifs: l’élévation du niveau

des forces productives matérielles, la réduction des déficits extérieurs et de la

dépendance et l’amélioration du niveau de vie des populations. 50 années après,

malgré quelques succès notables mais encore limités, ce sont les désillusions avec

la dégradation des indicateurs économiques et sociaux et la montée de la pauvreté

de masse.

Le diagnostic chiffré est apocalyptique : parmi les 49 pays les moins avancés

(PMA), les 35 sont en Afrique Sub-saharienne ; sur une population totale d’un peu

moins de 1 milliard, plus de la moitié est dans la pauvreté absolue; plus de 50% de

la population est âgée de moins de 20 ans et le taux de chômage atteint un niveau

record. Plus de 50% de la population résident dans les campagnes en sous-activité

criante : les paysans y travaillent en moyenne 600 heures par an quand leurs

homologues d’Asie font 10 ou 15 fois plus.

L’Afrique subsaharienne est presque aussi pauvre aujourd'hui qu'au moment

des indépendances. Pour toutes ces raisons et sans doute bien d’autres, elle est le

siège d’instabilités qui bloquent sérieusement son décollage.

Les difficultés actuelles des économies ouest africaines dont la

manifestation la plus tangible réside dans la persistance de déséquilibres internes

et externes, trouvent leur origine lointaine dans les bouleversements des structures

économiques intervenus durant la période coloniale. Ces changements ont imposé,

partout en Afrique de l’Ouest, un mode spécifique de valorisation conforme à la

logique de la division internationale du travail. Cette situation, malgré la crise de

l'ordre économique et monétaire mondial des années 70 et la persistance d'un

cycle de sécheresse, dans la bande sahélienne, sera gérée par la mise en place

de plusieurs politiques publiques qui n’ont pas réglé pour l’essentiel la sortie du

sous-développement.

Modelé et inséré dans l'économie mondiale fortement productiviste,

les pays d’Afrique de l’ouest, du fait de leur spécialisation régressive dans des

productions primaires à faible valeur ajoutée locale, présentaient le double

handicap de ne pouvoir ni accélérer la constitution d'un important fonds

d'accumulation à l’échelle des nations, encore moins de promouvoir un

développement équilibré, autonome et autoentretenu. Une analyse plus structurelle

et donc plus approfondie, pour bien appréhender les crises et les ruptures au

niveau de ces économies, commande de remonter à la racine, c'est-à-dire à

l'organisation socio-économique standard dont les fondements remontent à la

colonisation. Ce modèle repose sur quatre(4) éléments caractéristiques qui, de nos

jours, persistent encore pour l’essentiel :

La forte sensibilité de la croissance aux variations de la Production et de

l'exportation des produits de rente ;

2

L’utilisation insuffisamment productive des ressources tirées de la rente

agricole et minière et des apports extérieurs (Aide Publique au

Développement) ;

La répartition fortement inégalitaire des revenus au profit des élites et

des hyper consommations urbaines ;

L’extrême vulnérabilité des économies à l’égard des variables exogènes

comme les variations erratiques du climat qui conditionnent l’instabilité

des productions physiques, des cours mondiaux des matières premières

qui déterminent le niveau de la rente agricole et minière et les

turbulences du système monétaire international qui commande les

évolutions des taux d’intérêt.

Cette organisation sociale produit une double extraversion structurelle qui

caractérise les économies ouest africaines contemporaines : l'extraversion du

système productif essentiellement orienté vers la satisfaction prioritaire de la

demande extérieure et celle de la structure de consommation marquée par des

importations massives et couteuses de produits alimentaires et de biens

manufacturés non localement fabriqués. Il en découle une distorsion entre

capacités de production et capacités de consommation. Sur le plan monétaire,

concernant les pays francophones, cette logique économique a été

accompagnée par la surévaluation structurelle du franc CFA. Dès lors,

l'ensemble de la zone africaine francophone étaient artificiellement soustraite de

la concurrence que les autres pays industrialisés économiquement plus performants

pouvaient éventuellement livrer à la France sur ces marchés captifs.

Subséquemment, ces derniers servaient de débouchés relativement faciles pour les

exportations industrielles françaises.

Quelles sont les politiques publiques qui ont été appliquées depuis 50 ans ?

I/ La gestion du développement et les pol itiques

publiques au lendemain des indépendances.

En accédant à l’indépendance en 1960, la plupart des pays francophones

d’Afrique de l’Ouest comptabilisait plus d’un siècle de domination coloniale directe

qui les marquait politiquement, économiquement, socialement et culturellement.

Ils ont hérité de la colonisation d’une agriculture spécialisée dans la production des

cultures de rente et des cultures vivrières exsangues, d’un tissu industriel

encore embryonnaire et d’un secteur tertiaire (commerce, assurance, banques,

transports) contrôlé essentiellement par le capital privé étranger. Les

infrastructures de base étaient nettement insuffisantes et les cadres

nationaux peu nombreux. Devant l'immensité des tâches de construction

d'une nation jeune et nouvellement indépendante, et tenant compte du très

faible niveau de développement des forces productives matérielles et humaines,

de l’inexistence d’un secteur privé et d’une bourgeoisie nationale, l'Etat décida de

prendre en charge la promotion du développement, occupant progressivement une

position stratégique dominante dans toutes les sphères de l’économie nationale.

C'était le début de la mise en place des institutions de "l'Etat développeur".

La planification fut adoptée comme devant être l’instrument qui définit les

tâches et objectifs du développement ainsi que les moyens de les réaliser. Elle doit

fixer les ressources à mobiliser et déterminer les délais de réalisation des

3

objectifs ; elle devient un instrument essentiel de régulation et de direction de la

vie économique et sociale.

Les objectif déclarés et poursuivis par les politiques publiques étaient: 1)

d'élever rapidement et substantiellement le niveau des forces productives

matérielles et humaines en récupérant le surplus économique jusque-là accaparé

par le capital étranger et en le réinvestissant ; 2) d'élargir la base productive

interne. Il devait théoriquement en résulter l'amorce d'un processus cumulatif et

irréversible d'accumulation productive et de développement soutenu de

l'économie.

1°) La gestion du développement par l’Etat développeur

La majorité des dirigeants ouest africains avaient opté pour des stratégies du

développement qui s’inspiraient des grandes idéologies de l’époque : l’option

capitaliste libérale (Côte d’Ivoire), l’option socialiste (Mali, Guinée et Ghana) et le

socialisme africain(Sénégal). Toutefois, ils étaient tous d’accord pour des

politiques publiques endogènes ; autocentrées et auto entretenues qui devraient

engendrer un processus soutenu de croissance économique.

Quelle que soit la nature des options, l'Etat était amené à occuper des

fonctions exorbitantes et à jouer les premiers rôles au plan administratif,

économique et social, même s'il n'en avait manifestement pas ni les traditions, ni

les moyens matériels et humains. Cette intervention massive dans le double

appareil technico-économique et politico-administratif était justifiée par six séries

de raisons à savoir :

le souci d'un meilleur contrôle sur les grands services d'utilité publique en

vue de rendre fluide et transparent le jeu des mécanismes économiques

et monétaires ;

la main mise grandissante sur les secteurs clés de l'économie d'abord pour

améliorer leur fonctionnement et ensuite pour en faire des instruments

d'accumulation productive pour le financement du développement et des

facteurs sociaux ;

la volonté de disposer d'instruments opérants d'action et de gestion de la

stratégie du développement ;

la volonté de promouvoir et de contrôler la réalisation de certains projets

importants pour l'ensemble de l'économie nationale mais dont le

financement n'est pas 'à la portée du secteur privé et de l'initiative

individuelle ;

le contrôle de certains établissements bancaires et financiers en vue

d'orienter le crédit et sa répartition en fonction des priorités retenues

dans la politique de développement;

le contrôle des secteurs d'importation et de commercialisation des

denrées alimentaires pour éviter les pénuries et la spéculation.

La réalisation de ces tâches économiques avait fini par entrainer la

constitution d'un vaste secteur public et para-public dont la gestion s’est avérée,

par la suite, désastreuse pour les ressources financières de l'Etat. Ainsi, on a

observé, dans la période 1970-1980, des faillites retentissantes d'entreprises

publiques entrainant des conséquences financières et sociales très lourdes et des

déficits qui ont été couverts par des subventions budgétaires.

4

Ces charges sont venues se greffer au déficit croissant de la balance

commerciale découlant d'une part de l'élévation des dépenses d'importation de

produits vivriers et pétroliers et d'autre part de la baisse de valeur des exportations

par suite d'une détérioration des cours et d'une baisse de production.

2°) Les politiques sectorielles ont été à la fois mal conçues et

inappropriées.

Les politiques agricoles mises en œuvre depuis 1960, aggravées par le poids

de divers facteurs exogènes (fluctuations pluviométriques, attaques biologiques),

ont installé, partout en Afrique, une crise agro-alimentaire dans les campagnes.

L'exode rural qui s'en est suivi a contribué à vider les zones rurales de leurs bras

valides. Or, au même moment, les faibles performances enregistrées au niveau du

secteur industriel n'ont pas permis de résorber cette main-d’œuvre additionnelle

issue du milieu rural. Il ne restait plus à celle-ci que la seule possibilité d'un

reversement direct (et sans transition) dans le tertiaire, généralement informel,

spontané et non structuré.

Dans le secteur industriel, l'option d'une politique d'industrialisation

substitutive aux importations juxtaposée à la création d’enclaves

industrielles que constituent les exploitations minières, n'a pas favorisé la

mise en place d'un véritable tissu industriel suffisamment intégré au reste

de l'économie nationale.

Quant au secteur tertiaire, son hypertrophie anormale attestait

particulièrement de l'incapacité des deux premiers secteurs à absorber

efficacement le flux additionnel de main d'œuvre qu'implique la croissance

démographique.

Enfin, au niveau du quaternaire, si d'appréciables efforts ont été

réalisés en matière d'éducation, de formation et de santé, d'énormes

besoins restaient encore à satisfaire et seront de plus en plus limités dans

leur réalisation par les contraintes budgétaires draconiennes auxquelles

les pays devraient faire face.

En effet, toutes les caractéristiques défavorables ci-dessus

énumérées et amplifiées par le dérèglement économique et monétaire

international du début des années 70, précipiteront les pays d’Afrique de

l’Ouest dans un cycle ininterrompu de déficits et de déséquilibres de

divers ordres dont le caractère éminemment structurel commence à être

de mieux en mieux perçu.

La persistance de ces déséquilibres économiques et financiers et

particulièrement le double déficit de la balance des paiements et des

finances publiques, débouche inéluctablement sur la montée de

l'endettement extérieur qui sera amplifié par l'utilisation peu efficiente

des emprunts conjuguée à un durcissement des conditions d'emprunt. Cette

situation ouvre la double problématique de la crise de paiements et de

solvabilité.

II/ Crise mondiale, montée des déséquilibres et ajustement

structurel.

La fin des années 60 coïncide avec l'effritement tendanciel du modèle

5

économique de type "fordien" et se manifeste notamment par:

la baisse continue des gains de productivité au niveau de l'activité

économique ;

l'accroissement soutenu de la part du travail improductif ;

et l’épuisement de la norme de consommation de masse axée pour

l'essentiel, dans les pays développés, autour de l'automobile,

l'immobilier et les appareils électroménagers.

1°) De la crise mondiale à l’essoufflement des économies de

rente : l’ajustement à la division internationale du travail.

Cet essoufflement de la croissance "fordienne" s'accompagne, au début des

années 70, de deux événements majeurs : d'une part, la suppression de la

convertibilité illimitée du dollar US en or, à partir du 15 août 1971, qui met ainsi

fin à 26 ans de stabilité monétaire internationale, et d'autre part, l'avènement du

premier "choc pétrolier" qui s'est manifesté sous la forme d’un relèvement massif

et inattendu du prix du baril de pétrole par les pays membres de l'OPEP en

octobre 1973.

Cet éclatement de la crise économique mondiale des années 70-80, en

déréglant le système économico-financier international, viendra extérioriser toutes

les faiblesses structurelles des économies ouest africaines, notamment :

la non émergence d'une agriculture performante capable de satisfaire

une demande alimentaire fortement croissante et d'améliorer le pouvoir

d'achat du monde rural ;

la persistance d'une industrie mono polaire peu compétitive et fortement

protégée ;

l'avènement d'un sous-emploi de plus en plus massif qui a ffe cte

pa rticulière ment les jeune s et p rogressivement va

s’é tendre au x diplô me s du systè me d’e nseigne ment

sup érieur et de formation ;

l'hypertrophie du secteur public et parapublic caractérisée par les

pesanteurs d'une bureaucratie lourde et paralysante ayant une forte

propension à élargir ses privilèges en contribuant ainsi à accentuer les

déficits chroniques et cumulatifs des finances publiques et de la

balance des paiements.

Dans ce contexte, les pays d’Afrique de l’Ouest frisent la catastrophe en

traversant une triple crise économico-financière, agro-alimentaire et

d’endettement ; cela va alors entrainer une détérioration de la situation politique

et sociale et une fragilisation des Etats.

Les Institutions Financières Internationales (FMI, Banque mondiale) devenues

les principaux bailleurs de fonds des pays d’Afrique vont intervenir massivement

dans le débat sur le développement en dédoublant leur pouvoir financier par un

pouvoir intellectuel servi par une très forte concentration d’experts autour d’une

épure qui forme le fameux « consensus de Washington » fondement des fameux

programmes d’ajustement structurel (PAS) qui seront imposés à tous les pays sans

aucune exception.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

1

/

11

100%