UNIVERSITÉ DU QUÉBEC

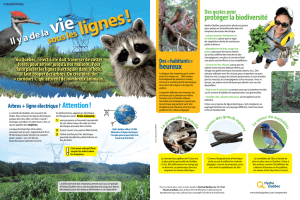

publicité