L`œil est beaucoup plus qu`un simple organe des sens. Instrument d

L’il est beaucoup plus qu’un simple organe des sens. Instrument d’une première transformation, en même

temps qu’il permet de voir le monde, il interprète, il trie, il classe. Mais un Chinois ne voit pas la Chine

comme nous. Aussi, avant de regarder les images ou de lire les articles qui vont suivre, convient-il de

procéder à un effort pour accommoder sa vue, pour se greffer au fond de l’il le cristallin d’un Chinois. Ce

qui implique, d’abord, de s’adapter à son espace.

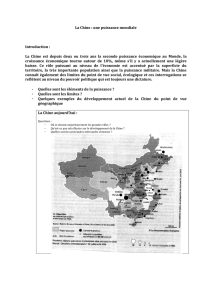

La Chine couvre une superficie qui correspond à dix-huit fois celle de la France. Ou, si l’on préfère, à

presque celle de l’Europe toute entière. La traverser de bas en haut signifie aller de Dakar à Dunkerque. En

deux jours de train, de Canton jusqu’aux confins nord, on passe de l’Asie des moussons, qui ignore l’hiver,

au climat continental sibérien. Et en cinq jours, de la moiteur de Shanghai au désert de Gobi et ses 50 °C au

mois d’août.

La Chine du Sud, c’est le damier des rizières, les collines vertes des théiers et des mûriers ou celles, rouges,

des sols de latérites. Mais par-delà le Yangzi, en Chine du Nord, c’est le jaune et l’ocre qui dominent. Les

plateaux de lss -la « terre jaune », disent les Chinois- occupent un territoire grand comme trois fois la

France. Peu d’arbres sur ces champs-là. Mais des céréales, sèches de préférence. Et, surtout, la peine des

hommes pour aller chercher l’eau, rare et capricieuse. La poussière qui fait crisser les dents. Le froid intense

de l’hiver, la chaleur étouffante de l’été. L’odeur âcre des excréments humains mêlée à la senteur des engrais

chimiques.

La Chine historique des dix-huit provinces et de la Mandchourie constitue 40 % de l’étendue, soit un peu

plus de 4 millions d’hectares, avec les neuf dixièmes de la population. Autour, dans l’immense Ouest lointain

des éleveurs et des « minorités nationales » où l’on préfère la viande aux céréales, vit seulement le dixième de

la population. Plus de la moitié de ces Chinois-là –70 millions- ne sont pas Han, mais Mongols, Turcs,

Tibétains, Thaïs, Laos… Séparée de la Chine historique par la Grande Muraille, qui suit à peu près les

limites entre les régions cultivées et la steppe, cette Chine des confins est tout à fait différente. Mahomet ou

le Bouddha du Grand Véhicule règnent sur des foyers ou Confucius a peu pénétré et où l’irruption de Mao

s’est souvent faite dans la violence. Mais elle est aussi la Chine la plus pauvre. C’est à Dingxi, au Gansu,

chez la minorité musulmane Hui, que les autorités chinoises, avec l’aide de la Banque mondiale et du

Programme alimentaire mondial, ont lancé, en 1982, un plan contre la misère. A cette date, la population de

ces 29000 kilomètres carrés vivait avec 72 yuans et 140 kilos de céréales par personne et par an. Grâce au

Plan, ces chiffres étaient passés en 1986 à 226 yuans et 250 kilos.

Ce qui nous contraint à un deuxième effort pour accommoder notre il à l’archaïsme, et nous conduit au

débat classique sur le retard chinois. A la seule évocation de ce mot, une avalanche d’images nous assaille :

la Chine, « terre de famine », de foules en haillons, de mendiants, de mandarins raffinés et corrompus, de

cérémonies hiératiques dans le cadre violet et or de la Cité interdite.

L’infini jardinage du paysan chinois avec des méthodes agricoles du XVIIIe siècle. Le grouillement, enfin,

des coolies faisant à la main ce qui, depuis parfois deux siècles, est fait ailleurs à la machine. L’absence de

celle-ci, typique du tiers-monde le plus pauvre, est en effet le trait essentiel de ce retard. Les explications ne

manquent pas. Max Weber voit dans ce blocage d’une civilisation les effets du confucianisme, avec sa

condamnation du progrès, du marchand, et sa prédilection pour le lettré, le sage, le non-producteur.

Quand partout s’installait l’ère moderne, la Chine vivait sous un régime féodal.

Au début du siècle encore, les prévenus attendaient à genoux la sentence des juges.

Viennent également à l’esprit les descriptions faites par l’écrivain hongrois Béla Balazs de la « bureaucratie

céleste », avec ses mandarins tout-puissants mais réfractaires aux réalités économiques et aux innovations

qui, à la longue, risqueraient d’entraîner la mort de leur caste. Mais n’est-ce pas trouver à bon compte une

interprétation qui excuse la brutalité avec laquelle la civilisation occidentale, à la fin du XVIIIe siècle, s’est

ouverte, à coups de canons, l’accès à cet immense marché endormi et hermétiquement clos ? Car cette Chine

engourdie, n’était-elle pas, un siècle plus tôt, un modèle de bon gouvernement et de pensée rationnelle pour

des esprits comme Leibnitz ou Voltaire ? …

La société moderne ne doit-elle pas tout ou presque à cet empire du bout du monde, de la boussole au papier,

de la soie à la poudre, en passant par des outils agricoles dont il est fait grand cas dans l’ »Encyclopédie » de

Diderot ? L’Afrique noire n’a-t-elle pas été visitée avec un siècle d’avance sur les Portugais par les marins

chinois ? Le luxe du XVIIIe siècle, avec ses laques, ses porcelaines décorant les boudoirs de style

Pompadour, n’est-il pas d’origine chinoise ? Ainsi que le thé, qui, à la même époque, bouleverse la voie

quotidienne anglaise ? Sur un autre plan, force est de constater que le paysan chinois du XVIIe siècle vivait

mieux que le paysan français. En effet, alors que l’Europe attendait encore son grand démarrage, la Chine

avait déjà connu deux révolutions agricoles : dès le XIe siècle, celle de l’introduction du riz à maturation

précoce grâce à laquelle les récoltes s’accroissent de 50 %. Puis, celle des « plantes américaines » venues des

Philippines espagnoles : maïs, pommes de terre, patates douces, arachides, qui permettent la mise en valeur

des terres en pente, peu propices à la culture du riz, et améliorent l’alimentation d’un pays dont le nombre

d’habitants triple entre 1700 et 1850. L’importance de la population chinoise –450 millions d’habitants- est

la preuve du succès de l’agriculture et de sa capacité de s’adapter à des découvertes venues d’ailleurs. Une

sorte de pré industrialisation apparaît et l’on a pu écrire que, grâce à son commerce, la Chine a été le

principal utilisateur de l’argent extrait des mines du Nouveau Monde, dont elle aurait absorbé le tiers de la

production entre 1575 et 1821.

Cependant, à partir de 1839 et de la première « guerre de l’opium », une poignée d’hommes conquiert sans

grand effort cet immense empire. Aux navires de haut bord, propulsés déjà par des machines à vapeur pour

affronter les calmes plats, transportant un corps expéditionnaire fier de ses premiers fusils à capsule, la

Chine ne peut s’opposer que des jonques fragiles, ramées, au mieux, d’un canon d’un modèle remontant au

XVIIe siècle, et des soldats équipés de mousquets. Tandis que, dans les campagnes, à l’appel des fanatiques

nationalistes Taiping, les paysans se soulèvent et se livrent à des massacres qui ont peut-être fait 30 millions

de morts.

Pourquoi cette crise ? Pour les historiens de Chine populaire, l’agression étrangère en explique l’essentiel :

elle aurait détruit les « bourgeons du capitalisme » déjà présent et arrêté la révolution bourgeoise en

gestation. Pour divers historiens japonais et anglais –tel Mark Elvin-, la cause en serait la structure de la

société chinoise elle-même, bloquée par son succès prématuré. Selon cette thèse, les performances de

l’agriculture auraient permis un peuplement tel que, par conséquent, un coût de la main d’uvre si faible

qu’il dispensait d’avoir recours au machinisme. Alors que celui-ci devenait nécessaire et prospérait dans des

pays moins peuplés où l’homme, plus rare, était plus cher. En outre certains effets pervers de ces premiers

succès, par exemple l’intense déforestation résultant des défrichements effectués pour planter du maïs ou des

pommes de terre, auraient empêché le développement de la fonte moderne au charbon de bois, qui

commençait à s’implanter dans les zones forestières de l’Europe de l’Ouest.

Des charrettes d’un autre âge assuraient les transports de part et d’autre

des vieux remparts de Beijing, aujourd’hui disparus.

Une crise sourde mine donc la Chine dès la fin du XVIIIe siècle, alors qu’on n’y trouve plus de nouvelles

terres à mettre en valeur et que le terroir cultivé se stabilise –et jusqu’à nos jours- autour de 100 millions

d’hectares. Bientôt, à partir du Bengale conquis, les Anglais commencent à envoyer en Chine leur opium,

sévèrement interdit dans ce pays. Cette énorme contrebande est à l’origine des fortunes anglaises et

américaines à Guangzhou (Canton), puis à Shanghai. Elle inverse la balance des comptes de la Chine qui,

entre 1827 et 1847, perd 127 millions de dollars-argent. De plus, la défaite militaire lui interdit de se

protéger par des barrières douanières. La Chine s’enfonce pour plus de cent ans dabs le sous-développement.

Et, dès la fin du XIXe siècle, divers penseurs estiment que leur pays est en danger de mort. Il faut que la

Chine soit « puissante et prospère » et, pour y parvenir, il est nécessaire de moderniser.

Ce qui pose une troisième question et exige un nouvel effort d’accommodation, sans doute le plus difficile.

Pour moderniser, pour s’ouvrir au monde et, sur bien des points, prendre pour exemple d’autres pays plus

avancés, il faut aux Chinois accepter de revoir toutes leur conception des choses et de l’univers. La

civilisation chinoise s’est longtemps considérée comme unique et se suffisant à elle-même. Si, depuis toujours,

l’on découvre en Chine des « merveilles », c’est qu’il s’agit d’un monde très différent du notre. D’une autre

planète, ni plus ni moins, où le comportement des gens, leur sens de la politesse, leur façon de penser, de faire

de la politique, de marcher dans la rue, de manger… diffèrent de nos propres habitudes. Pour s’en

apercevoir, il suffit de feuilleter un dictionnaire chinois-français ordinaire. Au caractère « si » : personnel,

privé, on associe les sens secret, clandestin, illicite, malhonnête, partial, égoïste. Tandis qu’au caractère

« gong » : public, collectif, on associe les notions juste, impartial, équitable, officiel, noble. Dans un

dictionnaire de la langue française, l’idée là-bas honnie du « si » évoque les mots flatteurs de personnalité,

personnalisme. Et celle du « gong », appréciée en Chine, implique pour nous des concepts inquiétants ayant

trait au « collectivisme »et à son cortège de « partageux ».

D’un coté, la vision judéo-chrétienne d’un monde peuplé d’individus créés par un Dieu qui les juge et qui a

fixé les règles qu’ils doivent respecter. Et, de l’autre, la conception confucéenne d’une société sans Dieu

personnel où la morale, élaborée par des sages, vise à établir des relations sociales conformes aux lois de

l’univers. Le Ciel des Chinois n’est pas celui des Européens. Pas plus que le sens de la morale. Des

raisonnements qui nous paraissent évidents –dans notre façon de cataloguer les objets, les animaux, les

plantes, par exemple- ne sont pas les mêmes. Souvent, persuadés de posséder la seule bonne réponse, nous

sommes tentés de sourire avec un discret sentiment de supériorité. Gare ! Ce serait oublier la grandeur, la

précocité et l’originalité de la science chinoise, notamment en mathématiques, en astronomie, en physique…

Spécificité ne signifie pas forcément retard, mais une autre voie pour aller de l’avant. D’ailleurs, il y a

seulement un siècle, la Chine apparaissait à ses habitants comme le « monde central », le seul civilisé, entouré

de barbares et de monstres qui n’avaient pas profité des bienfaits du Ciel. De cette tendance des Chinoisa au

solipsisme, à ce considérer comme la seule réalité existante, il reste forcément quelque chose. Même après

l’avoir admis –il l’a bien fallu- que cette « civilisation-univers » n’était qu’une sorte de province, au

demeurant arriérée, d’un monde plus vaste dominé par d’autres peuples se référant à d’autres valeurs. Dans

ces conditions, moderniser n’est-ce pas altérer le pays, corrompre ce qui en constitue l’unité, l’identité »

profonde ?

Le quatrième effort à accomplir est en effet, de chercher à comprendre ce que signifie la modernisation pour

un Chinois actuel. En un siècle, le mot –la forme- a pris des sens différents. Mais le fond est resté

immuable : la nette conscience d’appartenir à l’une des civilisations les plus anciennes et les plus brillantes

de la planète. Ce sentiment est commun au coolie, au mandarin ou au cadre politique. Même s’il ne s’exprime

pas en termes analogues, les propos élégants ou stéréotypés du dernier prennent parfois, chez le premier, la

forme dé^plaisante d’une manifestation de pure haine à l’égard des étrangers. C’est aussi, de façon

indissociable, le poids de l’humiliation subie durant toutes ces années d’arrogance étrangère en Chine. En

somme, ce n’est que depuis dix ans que les Chinois osent regarder leur passé récent en face. Car avant de

prendre le sens actuel, la modernisation a figuré dans trois démarches politiques successives qui ont toutes

plus ou moins échoué.

A la fin du siècle dernier, moderniser signifiait simplement adopter la technologie occidentale, notamment

militaire, sans rien changer à la vie politique chinoise. A la différence du « Meiji » japonais, qui lui fut

contemporain, ce mouvement dit « des choses étrangères » échoua. Il en resta un goût immodéré pour les

projets soutenus par le pouvoir central, au budget jamais arrêté, où la recherche de la rentabilité ou même de

la rationalité de la gestion cède le pas devant des considérations politiques.

A l’époque républicaine, entre 1911 et 1949, la modernité se confond avec un groupe social plus vaste : celui

de la bourgeoisie en formation. Jusqu’en 1923 environ, ce fut l’âge d’or de celle-ci. Profitant de l’éclipse de

l’Etat, détruit avec l’empire alors que s’affrontaient les « seigneurs de la guerre » et leurs armées privées, une

force sociale moderne, les « entrepreneurs », affirme son dynamisme. Elle modernise les grandes villes

côtières. Shanghai se dote de la salle de cinéma la plus grande d’Asie. Des gratte-ciel et des grands magasins

poussent le long du Bund et de Nankin Road. D’énormes usines sont ouvertes par des Chinois, rois du

coton, du sucre ou de la farine. Plus tard, après la victoire des maoïstes, leurs héritiers feront la fortune de

Hong-Kong et de Taiwan. Cette société civile, illusion de modernité, semble dominer la Chine nouvelle et

contribue à la fondation du Guomindang, premier parti nationaliste.

Mais le retour en force des puissances étrangères, écartées quelques temps par la guerre mondiale, puis

l’appétit de conquêtes japonais, révélèrent vite la faiblesse de l’Etat.

« Cette bourgeoisie pensait au-dessus de ses moyens », a écrit l’historien Marie-Claire Bergère. Incapable de

« prendre la Bastille », elle dut faire très vite son « 18-Brumaire », c’est-à-dire s’en remettre à d’autres. Mais

le général Jiang Jieshi (Tchang Kaï-chek), qui la débarrassa des communistes et autres syndicalistes de

gauche en avril1927, confisqua le pouvoir au profit d’une caste de militaires, de bureaucrates et de policiers.

Quand ce ne furent pas les bandits des sociétés secrètes qui étouffèrent peu à peu la modernisation

bourgeoise, écrasée par ailleurs à la fois par les forces sociales du passé maintenues en place dans les villages

et par les toutes-puissantes banques étrangères.

Jiang Jieshi, plus connu sous le nom de Tchang Kaï-chek, décédé en 1975,

généralissime des ramées du Guomindang, batailla sans cesse pendant des décennies

pour l’avènement de la nouvelle Chine. En 1927, il épousa la fille d’un riche banquier,

Song Meiling, qui réside aujourd’hui aux Etats-Unis.

Puisque ni les mandarins, ni les capitalistes ne purent moderniser la Chine, les nouveaux révolutionnaires,

les communistes, vont-ils y parvenir ? Arrivés au pouvoir en 1949, à l’issue d’une guerre civile de vingt-deux

ans contre le Guomindang, ils sont crédités par la plupart des spécialistes d’un réel succès durant les

premières années. Une Chine indépendante, respectée au plan international, recouvrant peu à peu tous ses

droits, dirigée par un Etat réellement fort et apparemment moderne, est mise en place. L’économie,

étroitement contrôlée au moyen de la réforme agraire, de la collectivisation à la campagne et de la

planification de l’Etat, favorisée par la paix civile et un certain ordre, s’engage dans le redressement.

Durant son premier plan quinquennal, la Chine populaire jette les bases d’une industrie lourde, organise un

réseau ferroviaire, entreprend la prospection de ses richesses, fait baisser l’analphabétisme, améliore l’état

général de santé. Le chômage recule, la sécurité de l’emploi se généralise.

Pourtant, par-delà ce bilan des « dix années glorieuses », très vite, un malaise apparaît. Dès 1956, le modèle

de développement suivi –le modèle soviétique- est contesté. En URSS tout d’abord, lors du XXe Congrès du

parti, en février 1956. Mais surtout en Chine même, où l’efficacité initiale du système s’émousse :la

productivité ouvrière baisse, les rendements agricoles reculent, le conformisme du parti communiste

omniprésent et intolérant étouffe. Soutenu par les « rentiers » du socialisme immobile (dont une bonne partie

de la classe ouvrière et des petits intellectuels qui bénéficient du « bol de riz en fer », c’est-à-dire de la totale

sécurité de l’emploi), le régime s’ankylose. Et la modernisation ébauchée n’est plus guère que celle de la

bureaucratie.

Mao Zedong aimait parler en termes poétiques :

« Le mouvement de l’eau, qui représente le peuple, qui porte son dirigeant, lequel s’y baigne… »

Mao Zedong ne se résigne pas. Il croit pouvoir faire appel à l’arme qui, l’avait si bien servi durant les

longues années de guerre civile ; l’imaginaire collectif des paysans, nourri de récits de brigands justiciers, de

rêves d’égalitarisme frustre, d’hostilité envers la ville, le progrès, les intellectuels. Quitte à faire l’impasse

sur la modernisation et ses impératifs : la révolution des mentalités, pense-t-il, entraînera celle des forces

productives. Mao fait donc de la pauvreté matérielle et intellectuelle une vertu. Il lance le « Grand Bond en

6

6

1

/

6

100%