Nos occupations dossier pédagogoqie

14 <28 MAI

{AU THÉÂTRE DES ABBESSES}

Nos

occupations

DAVID LESCOT CIE DU KAIROS

ARTISTE ASSOCIÉ I CRÉATION

texte & mise en scène

DAVID LESCOT

musique

DAMIEN LEHMAN

scénographie

ALWYNE DE DARDEL

lumières

LAÏS FOULC

costumes

SYLVETTE DEQUEST

assistante à la mise en scène

CHARLOTTE LAGRANGE

écriture chorégraphique

ROSER MONTLLÓ GUBERNA

avec

SCALI DELPEYRAT

SARA LLORCA

DAMIEN LEHMAN

CÉLINE MILLIAT-BAUMGARTNER

GRÉGOIRE OESTERMANN

NORAH KRIEF

JEAN-CHRISTOPHE QUENON

Dossier pédagogique SAISON 2013 I2014

3

2

DAVID LESCOTCIE DU KAÏROS

Nos occupationsCRÉATION

JOUER SA VIE

Clandestins, partisans, saboteurs, incendiaires…

L’existence et l’envers d’un réseau, comme un opéra parlé.

Un groupe de résistants, vu de l’intérieur. Ils travaillent en réseau, communiquent dans un langage codé. À

chaque instant, chacun risque sa peau, et celle des autres. Ce sont des combattants clandestins, comme il y

en a eu pendant l’Occupation.

Comment on se rencontre, comment on se passe des messages, comment on crypte un texte, comment on

maquille tout: une expression, une enveloppe, un visage, une émotion. Et comment, au risque de la mort, on

se fait un masque, qui est notre survie.

Sans chercher la reconstitution historique, David Lescot restitue très précisément le mécanisme de l’action

clandestine. Et par là, interroge la force et la fragilité des organisations en réseau, celles d’hier et celles d’au-

jourd’hui. Cela dit, il reste lui-même avec son humour, sa sensibilité explosive. Et la musique, dont il ne peut

se passer, ici celle du piano de Damien Lehman. Telles sont les armes avec lesquelles il évoque « les raisons

d’agir, comme on dirait raisons d’être ».

Colette Godard

TEXTE & MISE EN SCÈNE David Lescot

COMPOSITION MUSICALE Damien Lehman

SCÉNOGRAPHIE Alwyne de Dardel

LUMIÈRES Laïs Foulc

COSTUMES Sylvette Dequest

ASSISTANTE À LA MISE EN SCÈNE Charlotte Lagrange

ÉCRITURE CHORÉGRAPHIQUE Roser Montlló Guberna

AVEC

Scali Delpeyrat,Sara Llorca,

Damien Lehman,Céline Milliat-Baumgartner,

Grégoire Oestermann,Norah Krief,

Jean-Christophe Quenon

COPRODUCTION Compagnie du Kaïros, Théâtre de la Ville-Paris – la Filature,

scène nationale de Mulhouse. La Compagnie du Kaïros est subventionnée

par le ministère de la Culture – DRAC Île-de-France. David Lescot est artiste

associé à la Filature-scène nationale de Mulhouse.

Nos Occupations est publié aux Éditions Actes sud-Papiers

AVEC L’AIDE DE la SPEDIDAM. La SPEDIDAM est une société de perception et

de distribution qui gère les droits des artistes interprètes en matière d’enre-

gistrement, de diffusion et de réutilisation des prestations enregistrées.

Nos occupations est édité aux Éditions Actes Sud Papiers.

DURÉE 1 H 45

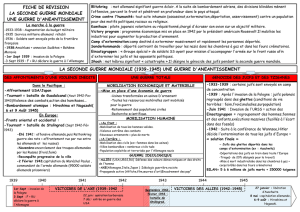

photos spectacle Patrick berger Noyau clandestin I F. Arvers p. 4

Notes d’intention p. 5

Précisions p. 7

Les opréateurs radio p. 18

de la résistance

Extraits p. 22

David Lescot p. 24

L’équipe artistique p. 26

Les Ateliers p. 30

SOMMAIRE

5

NOTES D’INTENTION

DAVID LESCOT

Nos Occupations traite des relations intérieures au

sein d’une organisation clandestine.

Dans la première partie, nous observons de l’intérieur

de manière extrêmement précise et très énigmatique

le fonctionnement d’un réseau qui peut être un réseau

de dissidence, de résistance, ou encore politique.

Et la vie de ce réseau, menacé en permanence de dis-

solution dans un climat de grand danger, nous donne

à voir l’existence d’intrigues internes menaçant la ré -

ussite de certaines actions, et la survie même de ses

membres.

L’accent est mis sur les modes de communication qui

reposent sur le cryptage, la dissimulation des informa -

tions, et toutes sortes de techniques et de simulacres

qui sont vitaux à la poursuite de ce genre d’activités.

Dans la seconde partie, la situation de danger a dis-

paru. Les membres du réseau, ou tout du moins ceux

qui restent, se réunissent et tentent de faire le bilan

de leurs actions.

Mais la disparition de la situation de crise n’a fait qu’ai -

guiser et exacerber les crises humaines et personnelles,

à tel point que les membres du réseau qui commu-

niquaient de manière extrêmement efficace avec des

codes n’arrivent plus à s’engager dans une relation

vraie les uns avec autres.

Le contexte qui vient à l’esprit, et la pièce va dans ce

sens, est la représentation que nous nous faisons des

réseaux de résistance durant la seconde guerre mon-

diale, mais ce n’est pas une pièce sur la résistance, ni

même une pièce historique, mais une pièce qui inter -

roge l’action politique, l’acte de résistance, et d’une

manière générale ce que c’est de se regrouper pour

mener une action.

Donc on peut tout aussi bien penser à des formes d’ac -

tions politiques de protestation d’aujourd’hui comme

celle des altermondialistes, ou des groupements anti -

consuméristes aussi bien violentes que symboliques,

ou encore à des réseau islamistes.

Nos Occupations est surtout une interrogation sur ce

qu’implique ce genre de situation sur le plan exis-

tentiel et humain. Interrogation qui concerne notre

génération à qui l’action a été confisquée par la géné -

ration précédente qui a survécu à la Seconde Guerre

mondiale et a eu également l’occasion de mener sa ré -

volution. Il paraît très difficile après cela, de réinven-

ter une raison d’agir.

C’est donc une pièce sur les raisons d’agir, comme on

dirait raison d’être.

Et cela m’intéresse parce que toutes ces techniques,

tous ces codes, toutes ces choses dont peut dépendre

l’efficacité d’une action ou la survie d’une réseau, ont

à voir avec le théâtre: avec la construction, l’invention

d’un langage, l’invention de situations fictives, le ma -

niement du mensonge et de l’illusion, la constitution

d’une équipe, d’un groupe et les menaces de dissolu-

tion qui pèsent sur tout groupe.

Les deux parties du texte correspondent à deux épo -

ques, et à deux esthétiques scéniques.

La première partie est comme une sorte de chorégra -

phie qui fonctionne magnifiquement. C’est une ma -

chine très bien huilée, où l’on voit les gens faire ce qu’ils

ont à faire, parce qu’ils sont entraînés pour ça, virtuoses

dans leurs domaines. Ils agissent dans une sorte de

ballet, dans un fonctionnement choral d’une précision

mécanique.

La structure de cette première partie est très particu-

lière car elle n’est constituée que de duos, qui se pas-

sent uniquement en extérieur. La musique sera le lien

de ce ballet, comme une espère d’opéra parlé dont la

première partie ne serait constituée que de duos.

Il y aura donc un piano, et un pianiste sur scène. C’est

aussi une façon d’éviter la reconstitution cinémato-

graphique de ce genre de combats, qu’on a beaucoup

vu, et qui ne fonctionneraient pas au théâtre.

Faire surgir ces images dans l’imaginaire est aussi

soutenu par l’utilisation de signes, de symboles: le

pianiste était, dans la résistance, le terme utilisé pour

la personne qui crypte les messages sur une machine

à écrire. J’ai demandé une composition originale à

Damien Lehman qui permette à la fois de créer des

atmosphères, et qui intègre également le bruit de ces

« pianistes » qui tapaient à la machine dans des

salles où étaient réunis des gens engagés dans l’acti-

vité de renseignement.

Pour la seconde partie, nous sommes en intérieur,

dans une sorte de réception organisée par le respon-

sable du réseau, une réunion d‘anciens.

4

Nos occupations, nom commun accolé à un pro-

nom possessif pluriel, résume ce qui se trame dans

la pièce de David Lescot : la vie et la mort d’un

groupe, en deux temps : celui de l’action clandestine

et celui de « l’après », quand la dissolution de l’être

ensemble s’unit à la difficulté de donner un sens à sa

propre vie. Nul réalisme ou idéologie ne président à

l’écriture: on ne saura jamais ce que font exacte-

ment les personnages de ce réseau clandestin, à

quelle époque ils évoluent, pas plus qu’on n’appren-

dra le succès ou l’échec de leurs activités. Mais on

plonge directement dans un univers où la nécessité

de rester invisible, imprenable, oblige à communi-

quer à l’aide de codes, de cryptages, comme autant

de masques destinés à se protéger.

Une thématique de la résistance qui colle à la peau

du théâtre de David Lescot: « Je pense que ça me tra-

vaille depuis toujours et que ça fait même partie de ma

venue au théâtre. J’ai commencé l’écriture de ce texte il

y a plusieurs années et n’ai cessé de le retravailler, ce

que je ne fais pas d’habitude. Quand j’ose écrire

quelque chose, réunir des gens pour faire du théâtre, le

premier mouvement est peut-être celui-là : projeter

l’univers clandestin sur la scène du théâtre. »

Sept personnages constituent ce réseau. L’un d’eux

sera liquidé et il n’est pas innocent que son nom de

code soit celui d’un Juif, un personnage inspiré par

le film Monsieur Klein, « où quelqu’un devient juif

parce qu’il y a une ambiguïté sur son nom ». Il y a

aussi la femme recrutée parce qu’elle découvre l’exis-

tence du réseau et que la meilleure manière de l’em-

pêcher de la révéler consiste alors à lui faire croire

qu’elle aussi en fait partie. « […] Cette pièce raconte

comment se cacher en pleine lumière. Il y a une histoire

du metteur en scène Tadeusz Kantor que j’adore. Pour

ses tournées, on lui avait collé un commissaire politique

qui devait vérifier ce qu’il faisait et il lui a donné un

rôle dans le spectacle pour être peinard. Là, c’est pareil:

au lieu de se cacher, on ramène le témoin gênant à l’in-

térieur. »

Très documentée, la pièce emprunte à l’univers du

cryptage son langage codé, ses techniques artisa-

nales qui, pour un néophyte, se muent en poésie

concrète, objectiviste, sur l’art de décacheter et reca-

cheter une enveloppe, ou de mémoriser un message

délivré en série de 28 groupes de cinq lettres.

Les dialogues sont accompagnés au piano par le

compositeur Damien Lehman, la musique assumant

le rôle de l’action et rappelant celui que, dans la

Résistance, l’on appelait « le pianiste » et qui était

chargé de crypter les messages. D’où ce décor com-

posé de pianos – en état de marche ou explosés

après le passage d’une bombe – dans lequel se

déroule le spectacle. C’est encore le pianiste qui sou-

tient le chant final de Merle, au refrain évocateur

d’une histoire bien réelle: « J’étais, je suis, je serai.»

Ce sont à la fois les mots écrits par Rosa Luxemburg

dans ses dernières lettres en prison, et ceux que trois

Juifs baltes avaient choisis comme texte de leur pièce

de théâtre, jouée en secret dans un camp de concen-

tration où était prisonnier Armand Gatti et qui mar-

qua sa première rencontre avec le théâtre, au cœur

de la clandestinité. Une partition à la ligne claire

pour dire la conscience mélancolique suscitée par ce

constat: « Un groupe a une durée de vie limitée, moins

longue que celle des gens parce que c’est l’action qui le

constitue. Dans une vie, on aura appartenu à un cer-

tain nombre de groupes, un réseau de résistance, une

pièce de théâtre, et on aura déploré leur dissolution. »

Fabienne Arvers

NOYAU CLANDESTIN

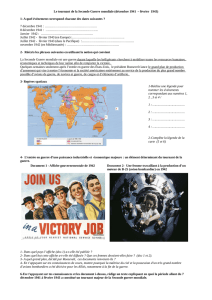

Comment « se cacher en pleine lumière »? Avec Nos occupations,

dans un antre encombré de pianos, David Lescot joue la partition

d’un groupe clandestin, entre langage crypté et stratagèmes

pour rester invisible et imprenable.

7

PRÉCISIONS

OCCUPATION

Ce à quoi on consacre son temps, son activité

Action d’occuper militairement un lieu, une ville,

un pays.

Action d’occuper un lieu, un local, d’y habiter,

d’y travailler.

Mode d’acquisition de la propriété par la prise

de possession d’un bien sans maître.

Période pendant laquelle la France a été occupée

par les troupes allemandes (1940-1944).

http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/l_Occupation/74336

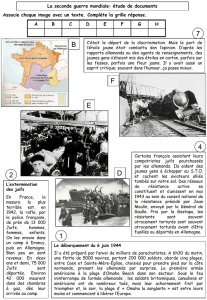

L’OCCUPATION

Période pendant laquelle la France a été occupée par

les troupes allemandes (1940-1944).

La France sous Vichy

En mai 1940, l’offensive foudroyante des blindés alle -

mands provoque bientôt la débâcle de l’armée fran-

çaise et l’exode des civils sur les routes. Au gouverne-

ment Paul Reynaud succède un gouvernement Pétain,

qui demande l’armistice dès le 17 juin 1940.

La convention d’armistice franco-allemande du 22 juin

1940 fixe aussi le principe de la contribution finan-

cière de la France à l’entretien des troupes d’occupation

et subordonne l’économie française à l’effort de guerre

du Reich: participations financières allemandes dans

l’industrie, commandes imposées. Elle détermine

aussi une ligne de démarcation qui sépare la zone

«occupée» de la zone « libre» où siège le gou vernement

Pétain, à Vichy.

AU NORD, LA FRANCE OCCUPÉE EST ELLE-MÊME DIVI-

SÉE EN TROIS ZONES:

• la zone occupée proprement dite,

• la zone sous administration allemande directe, rat-

tachée à la Belgique,

• la zone annexée (Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle,

déjà détachés de la France, au terme de la guerre de

1870 et jusqu’en 1918).

Ces trois départements, soumis à une forte pression

assimilationniste, sont intégrés au IIIe Reich; une

frontière les sépare de la France. Nord et Pas-de-

Calais dépendent de l’administration allemande à

Bruxelles; dans la perspective d’une « Europe nou-

velle », Hitler pensait les intégrer à la Belgique pour

constituer une province industrielle, tandis qu’il

assignait à la France une vocation toute rurale.

Paris est le siège du haut commandement allemand,

auprès duquel Vichy a accrédité un délégué général

qui fut longtemps Fernand de Brinon, dévoué à la

cause nazie. En outre, Paris est le siège des mouve-

ments d’extrême droite favorables à l’Allemagne nazie:

le parti populaire français (PPF) de Jacques Doriot,

le Rassemblement national populaire (RNP) de Marcel

Déat. Ces ligues pro-nazies collaborent étroitement

avec l’occupant et dénoncent les actions patriotiques

6

Ce lieu déterminé sera parfois envahi par l’espace mental de chacun des protagonistes: ceux qui ont eu du

désir du temps de la lutte, ou ceux qui ont trahi. Au milieu de cette réception surgira tout à coup une foca-

lisation sur l’univers personnel de chacun, et on entendra leur voix intérieure par moment pour ensuite reve-

nir sur le lieu de la rencontre.

Le pianiste est alors devenu un musicien a qui on a demandé de jouer pour agrémenter cette soirée.

Mais sa musique peut faire surgir des souvenirs de ce qui s’est passé avant, et c’est elle qui assure le lien entre

les deux parties, comme un leitmotiv obsédant qui ne disparaîtrait jamais des esprits et des mémoires.

DAMIEN LEHMAN

OCCUPER LE TEMPS…

La musique tient une place précisément délimitée dans

la mécanique des réseaux de résistance que décrit

Nos occupations. Elle n’est pas là pour faire entendre

ce qu’éprouvent les personnages, ni pour illustrer

certaines situations. Elle n’est qu’un point de vue,

très limité, sur le réseau : celui du « pianiste ». Elle

est la partition de ce personnage, appelé « pianiste »

dans le jargon de la résistance car, assis à sa machine

à écrire du matin au soir, il était chargé de coder et

de décoder les messages qu’on lui apportait.

L’enjeu était donc, non de saisir les émotions des autres,

mais d’inventer une musique active, la musique spé-

cifique produite par cette activité précise. Sur scène,

en reprenant l’activité du pianiste-décodeur (conver-

tir des signes en gestes), le pianiste-musicien rend

sonore son monde mental, son tempo mental.

En écrivant le « texte » du « pianiste », je l’ai ima-

giné virtuose, c’est à dire joyeux. Quatre ou cinq

années à convertir des codes huit heures par jour,

voilà qui vous rend plus que compétent. Il m’a sem-

blé que son excellence croissante à décoder devait

fatalement évoluer en passion dévorante. J’ai estimé

que cette vertu, développée opiniâtrement contre

l’ennemi, façonnant son être jusque dans son som-

meil, était vouée à devenir une puissance, une capa-

cité de résistance. Ainsi, la musique qui émerge de

son activité régulière et tendue peut paraître dure,

parfois même glacée; elle est toujours joyeuse – et,

par là même, souvent virtuose. Dans l’intensité de

son travail quotidien, « le pianiste », loin de pâtir

des tristesses de la guerre, les convertit en action.

Comment procéder pour instaurer un rapport avec

le texte, dès lors qu’il s’agit de ne pas l’illustrer? Dans

un premier temps, je me suis contenté d’en subir

globalement l’influence, de me brancher dessus sans

l’analyser, comme un appareil électrique que l’on

met sous tension. Ne m’abandonner à aucune repré-

sentation, mais réduire ma perception au rythme du

texte, afin d’en extraire le tempo mental de mon per-

sonnage: sa musique. Ne pas représenter le texte,

mais produire les mêmes effets que lui par d’autres

moyens, sur un autre plan. Le montage texte/mu -

sique n’est venu qu’après la composition, avec des

rapports variés, allant de la coïncidence au décalage.

Un procédé musical privilégié dans cette composition

m’a été suggéré par Le Tanneur, dans la première

scène: « Très lent à l’intérieur et très rapide à l’exté-

rieur ». L’expérience irreprésentable contenue dans

cette phrase appartient d’emblée à la musique, car,

comme tout processus mental, elle offre à la

musique sa matière première: c’est un affect, une

transformation, une certaine tension du temps. Or, la

transparence du son rend possible la perception

simultanée de plusieurs plans sonores, à différentes

vitesses. Une technique spéciale, la polyrythmie, per-

met de mettre en tension plusieurs temporalités

indépendantes, voire incompatibles, en les superpo-

sant. En exerçant leur force l’un sur l’autre, le « très

lent » et le « très rapide » contractent la durée, pour

rendre sonore l’impression que le temps, sans cesse,

se tend.

La musique de Nos occupations ne veut répondre qu’à

cette question: de quelle manière « le pianiste », en

décodant ses messages, a-t-il occupé le temps?

8

de la Résistance sous toutes ses formes. Les Français

ont le choix entre la collaboration avec l’ennemi ou

la Résistance qui peu à peu s’organise.

Paris pendant l’Occupation

Mais la très grande majorité, résignée et soumise

aux privations, attend la suite des événements pour

se déterminer. Le pays, mis en coupe réglée par l’oc-

cupant, connaît des souffrances tant matérielles que

morales. Le ravitaillement est compromis: les villes

et les régions d’agriculture spécialisée subissent de

graves restrictions alimentaires, tandis que les cam-

pagnes où règne la polyculture les supportent plus

aisément.

Tickets de rationnement

Dans les classes populaires, le niveau de carence atteint

met en péril la santé des individus. Rationnées, la

plupart des denrées sont distribuées contre des

« tickets » ; les cartes de rationnement sont attri-

buées mensuellement par les services municipaux,

en tenant compte de l’âge et des activités des gens.

Parallèlement s’instaure le trafic de marchandises

qui échappent ainsi au marché officiel pour entrer

dans le « marché noir ».

Allocution de Pierre Laval à Compiègne

Progressivement, l’occupation se fait de plus en plus

pesante: à l’exploitation économique du pays au

profit de l’occupant s’ajoutent les menaces sur les

hommes. Laval institue le système de la « relève »

(trois travailleurs partent pour l’Allemagne contre

un prisonnier libéré: août 1942), puis le Service du

travail obligatoire (STO) (février 1943), qui frappe

d’abord les chômeurs puis les jeunes gens, envoyés

eux aussi en Allemagne, dans les usines d’armement.

Service du travail obligatoire, STO

À partir du 11 novembre 1942, la zone libre est à son

tour occupée par les Allemands, qui ripostent ainsi

au débarquement allié en Afrique du Nord. Sur tout

le territoire national sont désormais pourchassés –

outre les résistants – les travailleurs soumis au STO

et qui tentent d’y échapper, ainsi que les Juifs. La

Gestapo bénéficie de l’appui de la police française:

ainsi, le 16 juillet 1942, 28 000 Juifs avaient déjà été

parqués dans le Vél' d’Hiv' à Paris pour gagner

ensuite les camps d’extermination nazis. À cela

s’ajoute le risque pour tout un chacun d’être pris

dans une rafle comme otage, en représailles d’une

action de la Résistance.

L’aube de l’été 1944, c’est une population fatiguée

par les privations, exaspérée par le poids de

l’Occupation, qui suit avec passion, à la radio, les

progrès des offensives alliées et le recul des troupes

de l’Axe. L’espoir renaît et fait place à l’enthousiasme

lorsque est connu le débarquement de Normandie

(6 juin 1944). L’Occupation va prendre fin; il faut

songer à reconstruire le pays soumis au pillage pen-

dant quatre années.

LA RÉSISTANCE

Docteur Jean Lapeyre-Mensignac,

responsable du BCRA-BOA, région B

Le 18 juin 1940, le Général De Gaulle arrivé la veille

à Londres lance son appel.

Dès juillet 1940, alors que les français sont écrasés

matériellement et moralement par le choc de la capi-

tulation puis de l’occupation, s’esquissent les pre-

miers pas de la Résistance.

Dès juillet 1940, s’esquissent les premiers pas de la

résistance, alors que les Français sont écrasés maté-

riellement et moralement par le choc de la capitula-

tion puis de l’occupation :

À LONDRES

Le Général De Gaulle constitue son état-major avec

notamment: Dewravin (Passy), Roulier (Remy), Duclos

(Saint-Jacques), Fourcaud, D’estienne D’orves… Ces

premiers « hommes de Londres » formeront le Bureau

Central de Renseignement et d’Action (BCRA). Le 19

juillet 1940, MANSION est le premier envoyé clan-

destin en France, le BCRA fera suivre par bien d’au-

tres « chargés de mission », ils recruteront en France

des volontaires pour former des « Rés eaux » qui avec

leurs opérations aériennes clandestines (atterris-

sages et parachutages), ainsi qu’avec leurs opéra-

tions maritimes, deviendront le cordon ombilical

permettant de relier la France occupée à l’état-major

du Général De Gaulle à Londres, lui-même en liai-

son avec l’état-major interallié.

9

Simultanément De Gaulle regroupe et organise sous

son commandement les restes de l’armée échappée

aux Allemands et, avec les volontaires qui le rejoi-

gnent progressivement, il constitue les forces de

terre, de mer et de l’air de la « FRANCE LIBRE » qui

vont combattre aux côtés des alliés jusqu’à la fin de

la guerre.

Dès juillet 1940 vont circuler des tracts clandestins,

puis des petits journaux dont la diffusion sera forcé-

ment réduite. Rapidement, se constituent des chaînes

d’évasion par l’Espagne pour rejoindre « la France

Libre », ces chaînes servent aussi bien aux prison-

nier de guerre Français évadés qu’aux aviateurs alliés

tombés sur note sol.

Progressivement, sur place et sous l’impulsion d’in-

dividualités diverses mais toutes de grande valeur,

vont naître des « mouvements de Résistance », dont

certains prendront une ampleur considérable. Parmi

ceux qui vont devenir particulièrement efficaces:

Henri Fresnay qui rédige le 15 août 1940 un mani-

feste très structuré qui sera l’acte de naissance du

mouvement « Combat ».

Le Colonel Remy qui va constituer un remarqua-

ble réseau de renseignement avec des ramifications

multiples: « la Confrérie Notre Dame ».

D’astier De Lavigerie rejoint par les syndicalistes

Lacoste et Pinaut qui vont former le mouvement

« Libération ».

Marie-Madeleine Fourcade avec son réseau « Al -

liance » et ses extensions dont l’ensemble sera sur-

nommé « l’Arche de Noé ».

« L’OCM » (Organisation Civile et Militaire), le

mouvement « Franc-Tireur », le « CDLR » (Ceux De

La Résistance), etc.

Il est impossible de citer tous les réseaux et mouve-

ments tant ils ont été nombreux de plus, la plupart

ont été hélas anéantis par la gestapo et la milice

avant de prendre de l’ampleur, le courage ne suffisait

pas devant l’ennemi, il fallait également beaucoup

de chance !

L’organisation de la Résistance en France à également

été faite par des étrangers, c’est le cas dès juillet

1940 des officiers Polonais démobilisés à Toulouse

qui vont créer le réseau « F2 » qui adressera ses ren-

seignements à Londres.

En Grande-Bretagne, sous l’impulsion de Churchill,

va se former le « SOE » (Spécial Opération Exécutive),

dont le major Buckmaster dirigera la « French

Section ». Ce réseau sera opérationnel sur la totalité

du sol Français. Par la suite, les États-Unis vont éga-

lement participer aux réseaux en créant « l’OSS »

(Office Of Spécial Service).

Mais le courage et les sacrifices de tous seraient res-

tés relativement peu efficaces sans coordination de

l’ensemble, c’est là que Jean Moulin notamment, va

faire preuve d’autant de talent que de ténacité et

d’audace, son intervention sera déterminante pour

l’avenir.

LE RÔLE UNIFICATEUR DE JEAN MOULIN PERMETTRA

À LA RÉSISTANCE INTÉRIEURE DE DEVENIR « L’ARMÉE

DE L’OMBRE » SI REDOUTÉE DE L’OCCUPANT

Jean Moulin a fait son premier séjour à Londres fin

1941, De Gaulle a été très intéressé par le rapport

qu’il lui a fait sur la situation en France. Le 1er janvier

1942, avant l’aube, Moulin (dit « REX ») est para-

chuté en France. Représentant le Général De Gaulle

il a pour mission de réaliser l’unité d’action de tous

les éléments résistants à l’ennemi.

De plus, outre la préparation aux combats libéra-

teurs, il va falloir prévoir l’organisation de l’avenir

politique et économique d’une France, qui lorsqu’elle

sera libérée, ne devra pas être administrée par les

alliés comme certains en ont manifesté l’intention,

mais par la République Française que veut rétablir

De Gaulle.

Le 27 mai 1943, Jean Moulin, après de nombreuses

discussions clandestines, parfois difficiles, avec les

responsables des grands mouvements, il obtient l’adhé -

sion de tous et préside le premier Conseil national

de la Résistance (C.N.R) qui proclame l’unité de la

Résistance sous l’autorité du Général De Gaulle.

La Résistance prend alors une autre dimension, les

3 grands mouvements (Combat, Libération et Franc-

Tireur) se rassemble sous l’appellation de « Mouve -

ments Unis de la Résistance ». Les « M.U.R » fusion -

nent leurs éléments paramilitaires en une « Armée

Secrète)) (l’A. S), placé sous le commandement du

Général Delestraint.

Général

De Gaulle

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

1

/

16

100%