q u santé e s t i o n s

Mise en concurrence des assurances

dans le domaine de la santé

Théorie et bilan des expériences étrangères

A. Bocognano, A. Couffinhal, M. Grignon, R. Mahieu (Insee), D. Polton

CENTRE DE RECHERCHE, D’ÉTUDE ET DE DOCUMENTATION

EN ÉCONOMIE DE LA SANTÉ

Adresse :

1, rue Paul-Cézanne 75008 Paris

Téléphone : 01 53 93 43 02/17

Télécopie : 01 53 93 43 50

E-mail : [email protected]

Web : www.credes.fr

Directrice de la publication :

Dominique Polton

Secrétaire de rédaction :

Nathalie Meunier

Secrétaires :

Céline Arnoux et Corinne Mortier

ISSN : 1283-4769

Diffusion par abonnement : 300 F par an

Environ 15 numéros par an

Prix : 30 F

Repères

questions

d’économie de la

santé

Bulletin d’information en économie de la santé

n ° 15 - n o v e m b r e 1 9 9 8

a n a l y s e s

CENTRE DE RECHERCHE, D’ETUDE ET DE DOCUMENTATION EN ECONOMIE DE LA SANTE

La “ privatisation de la sécurité sociale ” fait l’objet en France de débats passion-

nés, que le projet AXA de mise en concurrence de l’assurance maladie a ravivés il

y a un an.

D’autres pays européens envisagent ou expérimentent des réformes qui accrois-

sent la concurrence entre caisses ou assureurs. On cite souvent en exemple les

réformes menées aux Pays-Bas et en Allemagne.

Qu’attend-on de telles réformes ? Une plus grande efficacité dans la gestion ? A

quel prix en termes d’équité et de solidarité ?

Dans ce débat sur les conséquences de la mise en concurrence dans l’assurance

maladie, les arguments échangés font en général peu de place aux données objec-

tives. Qu’en est-il dans les faits ? Quels enseignements peut-on tirer des expérien-

ces étrangères ? L’efficacité attendue est-elle au rendez-vous ? La sélection des

risques peut-elle être évitée ?

Ce sont ces questions que le travail réalisé ici cherche à documenter, à partir de la

description et de l’analyse de quelques expériences réelles de fonctionnement, au

moins partiellement concurrentiel, de l’assurance maladie.

Ce travail, réalisé à la demande de la

Direction de la Sécurité Sociale du Mi-

nistère de l’Emploi et de la Solidarité,

s’est appuyé sur une revue de la litté-

rature économique, théorique ou em-

pirique, et de la littérature sur les expé-

riences menées dans les différents pays,

complétée par des voyages d’étude

dans trois pays (Etats-Unis, Allemagne,

Pays-Bas).

L’objectif de cette étude n’est pas de

formuler des propositions quant à l’op-

portunité de l’introduction d’une forme

ou d’une autre de concurrence dans

l’assurance maladie, mais d’apporter

des éléments factuels sur les consé-

quences de la concurrence au sein de

l’assurance maladie telles qu’elles ap-

paraissent dans les pays s’étant enga-

gés sur cette voie.

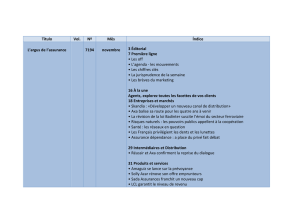

Concurrence sur la fonction de

«gestion des soins»

(concurrence entre acheteurs)

Généraliste

au

Royaume-Uni

HMOs

USA

PPOs

ou PSOs

USA Concurrence sur la

fonction d’assurance

(concurrence entre

assureurs)

Pays-Bas

Caissses

publiques Allemagne

Singapour

Chili

Pays-Bas

Assurances

privées

+

-

-

+

Mise en concurrence des assurances dans le domaine de la santé - Théorie et bilan des expériences étrangères

n° 15 - n o v e m b r e 1 9 9 8

Q u e s t i o n s d’ é c o n o m i e d e l a s a n t é

2

Pour analyser les expériences étrangè-

res, il faut tout dabord clarifier lob-

jet de la concurrence, qui varie dun

pays à lautre:

a) La concurrence peut porter sur

lassurance elle-même: cest-à-dire

que chacun sassure sur un marché privé

et paye des primes pour se couvrir sur

le risque maladie.

Les Etats-Unis sont une illustration, lar-

gement documentée en France, de ce

modèle de concurrence. Des expérien-

ces radicales ont été également tentées

en Amérique latine. Une version ex-

trême est représentée par Singapour,

où il ny a pas de mutualisation des ris-

ques et où chacun épargne individuelle-

ment pour financer ses frais médicaux.

b) La deuxième version de la concurrence

consiste à placer les assureurs en tant

quopérateurs intermédiaires entre

le système de financement public dune

part, et les usagers et professionnels de

soins dautre part. Lassureur se fait en

quelque sorte acheteurde soins

pour le compte de lassuré, ou lon

pourrait dire encore entrepreneur de

soins: cest-à-dire quil organise un

réseau de médecins, paramédicaux, éta-

blissement de soins, etc. pour prendre en

charge un patient abonné chez lui, et

pour qui il reçoit une rémunération for-

faitaire du financeur public.

En réalité, beaucoup plus que la concur-

rence sur la fonction dassurance, cest

cette version restreinte (que nous avons

appelée concurrence entre acheteurs

ou concurrence entre entrepreneurs)

qui est objet de débat et dexpérimen-

tations dans le contexte européen. La

réforme Dekker aux Pays-Bas illustre -

du moins en théorie, car la pratique

reste très modeste - ce modèle de con-

currence entre caisses sur la gestion des

soins.

Ces deux formes de concurrence, qui

peuvent être réunies dans un même sys-

tème, cest le cas par exemple avec les

réseaux de soins (HMO) aux Etats-Unis,

sont analysées successivement.

La forme la plus radicale de concurrence

dans lassurance maladie consiste à lais-

ser lassuré choisir son niveau de cou-

verture sur un marché privé. La prime

que paye chaque individu doit alors être

fonction du risque quil représente et

du niveau auquel il souhaite se couvrir.

Selon la théorie économique orthodoxe,

lidée sur laquelle repose cette concur-

rence entre assureurs est que le jeu des

préférences des individus conduira au ni-

veau souhaitable de dépenses de santé,

et que les sanctions des consommateurs

à lencontre des producteurs inefficaces

ou de mauvaise qualité sont le meilleur

moyen daméliorer la production de

soins.

A lévidence, cette idée est totalement

antinomique des conceptions européen-

nes, puisquelle est la négation de deux

principes fondateurs de nos systèmes de

protection socialeque sont la solidarité

entre bien portants et malades, et la so-

lidarité entre riches et pauvres.

Cest bien en effet, en premier lieu, la

question fondamentale de léquité que

pose un système concurrentiel de ce type.

Ce qui est moins évident en revanche,

et mérite dêtre souligné, cest que la

contrepartie attendue en termes def-

ficacité (domaine dans lequel on cré-

dite a priori les systèmes concurrentiels

de meilleures performances) est, lors-

que lon analyse les expériences étran-

gères, souvent déçue.

La concurrence entre assureurs, sur

la fonction d’assurance, conduit à

une situation moins équitable que

les systèmes socialisés

Par construction, dans un système tota-

lement concurrentiel:

➤ Un malade chronique devra payer,

par exemple, cent fois la prime dassu-

rance dune personne en bonne santé au

même âge; la logique même de la con-

currence conduit à utiliser ce genre din-

formations pour discriminer les tarifs

des assurés. Si un assureur ne le fait pas,

le prix payé par les bons risques sera

trop élevé et ils seront rapidement at-

tirés par un assureur discriminant mieux

les risques.

➤ La prime dassurance étant par hy-

pothèse indépendante du revenu (puis-

quelle est déterminée en fonction du

risque et du niveau de couverture

choisi), elle pèsera plus lourd dans un

budget restreint, et laccès aux soins sera

différent selon la situation sociale.

Le fonctionnement spontané dun mar-

ché de lassurance conduit même à ex-

clure des populations de laccès à las-

surance, quelles soient trop pauvres

pour payer les primes, ou trop malades

pour pouvoir sassurer à un coût sup-

portable, ou appartenant à des groupes

à risque que les assureurs refusent de

couvrir. On peut rappeler que les USA

comptent 40 millions de non assurés, et

que cet effectif est en augmentation ra-

pide.

La concurrence complète entre

assureurs n’est pas non plus une

garantie d’efficacité sur le marché

de l’assurance maladie

a) En premier lieu, le risque mala-

die, pour être assurable, doit être

individuel et aléatoire. Or dune part

le risque nest pas toujours individuel

(cas des épidémies), dautre part il

peut devenir certitude, lorsquune pa-

thologie lourde et chronique génère

pour un individu une dépense quasi-

prévisible. Le marché privé ne peut

assurer ce type de risque: et lon ob-

serve que dans tous les pays où tout

ou partie de lassurance santé est pri-

vatisée, le champ de cette dernière

est limitée, et les risques les plus

lourds qui représentent dailleurs

une part importante des dépenses to-

tales restent pris en charge, de ma-

nière universelle et obligatoire, par

des programmes publics(Medicare

La concurrence dans

l’assurance maladie : deux

notions à distinguer La concurrence entre

assureurs

Mise en concurrence des assurances dans le domaine de la santé - Théorie et bilan des expériences étrangères

n° 15 - n ov e m b r e 1 9 9 8

Q u e s t i o n s d’ é c o n o m i e d e l a s a n t é

3

aux Etats-Unis, assurance pour les ris-

ques catastrophiques aux Pays-Bas,

Medishield à Singapour (système de

conception très libérale).

b) Ensuite, la tarification au risque, qui

est une condition du fonctionnement

dun marché efficace de lassurance,

est particulièrement difficile pour le

risque maladie. Les analyses approfon-

dies menées aux Pays-Bas ou aux Etats-

Unis montrent que les caractéristi-

ques individuelles facilement disponi-

bles expliquent une très faible part de

la dispersion des dépenses (moins de

3%). Dès lors, la stratégie logique

dun assureur sera, au sein dune classe

de tarif, déliminer les mauvais ris-

ques par des stratégies décrémage in-

directes (ciblage de la publicité vers

des populations particulières, combi-

naison de loffre dassurance avec une

offre pouvant intéresser des person-

nes ayant des niveaux de risque fai-

ble, jeu sur les garanties et les servi-

ces offerts, etc.).

On peut même arriver au paradoxe

que lassureur le plus efficace pour

contrôler les coûts des producteurs et

offrir de la qualité se verra pénalisé

en attirant à lui les plus gros consom-

mateurs de soins.

Au passage, le résultat sur la faible

part de variance expliquée par des

critères simples est important à sou-

autres assurés du privé une contribu-

tion supplémentaire destinée à finan-

cer le déficit sur ce contrat. Celui-ci

couvre à lheure actuelle environ 15%

de la population qui sassure auprès

dune compagnie privée, et génère

45% de leurs dépenses de santé. Dans

les faits donc, près de la moitié du mar-

ché échappe à lassurance privée ta-

rifée au risque. Cette intervention de

lEtat a abouti à ce que les assureurs,

qui couvrent une population aisée,

nassurent en plus que les bas risques

au sein de cette population. Ils ne sont

donc guère motivés à gérer de ma-

nière coût - efficace le risque des per-

sonnes couvertes puisque, si le niveau

de risque dun assuré évolue, ils sont

déchargés de leur responsabilité.

Des problèmes déquité et dex-

clusion insolubles, pour une effi-

cacité non garantie compte tenu

de la nature particulière du bien

santé: la privatisation de la fonc-

tion dassurance santé apparaît une

piste peu prometteuse.

En France, en tout état de cause, on

relève une large convergence autour

de lidée que ce type de concurrence

serait néfaste. Les débats se concen-

trent en réalité sur la seconde forme

de concurrence évoquée, dans laquelle

le rôle de lassureur est restreint à

une fonction «dacheteur» ou

dentrepreneurde soins.

ligner car il relativise lidée, répan-

due en France, quun forfait calculé en

fonction de lâge et du sexe suffirait à

éliminer toute tentation de sélection

des risques.

La concurrence ne conduit pas

forcément à la maîtrise des

dépenses de soins

Les exemples, certes extrêmes, du Chili

ou de Singapour, et, plus proches de

nous, des USA, montrent que la

responsabilisation financière de lassuré

nentraîne pas automatiquement de gain

sur les coûts de la santé ou sur le poids

des dépenses médicales dans la richesse

nationale.

Il est en outre illusoire de penser

qu’on peut corriger les effets

pervers en termes d’équité

A la question peut-on apporter des

solutions aux problèmes déquité et

dexclusion tout en maintenant un mar-

ché de lassurance, dont on escompte-

rait des bénéfices, même sil faut les re-

lativiser, en termes defficacité?, la

réponse est clairement négative. Les

aménagements de la concurrence que

lon peut voir à luvre dans les diffé-

rents pays semblent peu adaptés :

· ils peuvent conduire à renforcer les

pratiques décrémage sils imposent des

tarifs trop uniformes,

· quand ils imposent la solidarité de ma-

nière coercitive, ils vident la concur-

rence entre assureurs de ses incitations

positives à lefficacité.

Un exemple particulièrement

illustratifest celui de lassurance pri-

vée (pour les personnes dont le re-

venu est supérieur au plafond) aux

Pays-Bas. LEtat a été amené à régle-

menter de façon croissante ce mar-

ché afin de tempérer les effets per-

vers de la concurrence en termes

daccès. En particulier, les assureurs

sont obligés doffrir un contrat dont

la prime est plafonnée à des person-

nes à haut risque et la loi impose aux

Chili

En 1980, la réforme du système de santé

prévoit que chacun continue à verser

une cotisation obligatoire, fonction du re-

venu, mais peut ensuite choisir librement

son opérateur ; les assureurs ont le droit

d’appliquer des tarifs actuariels. Les pau-

vres et les malades restent dans le sys-

tème public, les riches et les bien por-

tants optent pour l’assurance privée, qui

traite 12% des Chiliens et recueille 50%

des cotisations.

Singapour

Une réforme de 1984 a mis en place les

Medical Savings Accounts, compte

d’épargne santé. Chacun paye une

cotisation obligatoire d’assurance ma-

ladie, qui sert à acheter une couverture

avec une franchise élevée ; on doit ver-

ser le reste de sa cotisation sur un compte

bancaire, sur lequel on peut tirer pour se

soigner. L’assurance a donc disparu pour

les dépenses en deçà de la franchise. La

médecine d’urgence gratuite est main-

tenue, des fonds spéciaux (obligatoires)

couvrent les pauvres et les risques ca-

tastrophiques.

Mise en concurrence des assurances dans le domaine de la santé - Théorie et bilan des expériences étrangères

n° 15 - n o v e m b r e 1 9 9 8

Q u e s t i o n s d’ é c o n o m i e d e l a s a n t é

4

Dans cette version de la concurrence

entre assureurs, le paiement de la prime

et le choix de lassureursont déconnec-

tés. Le système continue à être financé

par des contributions collectées par la

puissance publique, fondées sur les re-

venus (et non pas liées au risque de lin-

dividu), afin de garantir léquité du sys-

tème. Lassureur est un opérateur in-

termédiaire, qui organise la prise en

charge des patients abonnés chez lui au

sein dun réseau de médecins, détablis-

sements de soins,Pour assurer cette

prise en charge, il reçoit une rémuné-

ration forfaitaire du financeur public, re-

flétant le mieux possible le coût actua-

riel de lindividu.

Plus que la concurrence complète en-

tre assureurs, cest cette forme de con-

currence restreinte qui est considérée,

dans certains pays européens, comme

une voie de réforme possible du système

de santé.

La concurrence restreinte est-elle

en mesure daméliorer le fonc-

tionnement de notre système de

soins, sans tomber dans les tra-

vers de la concurrence complète

entre assureurs, à savoir linéquité

entre riches et pauvres, et entre

bons et mauvais risques?

On peut reformuler la question diffé-

remment en sinterrogeant sur ce que

lon attend dassureurs en concurrence

dans un tel cadre.

La fonction d’entrepreneur de soins

La conviction est aujourdhui largement

répandue quau-delà des comportements

individuels des médecins et des patients,

les sources dinefficience renvoient à des

problèmes dorganisation, de coordination,

de gestion des processus de soins. La com-

plexité de la prise en charge des patients,

la multiplicité des intervenants et leur

spécialisation croissante, les cloisonne-

ments institutionnels, la relative

inorganisation de notre système (très

grande liberté tant du côté des produc-

teurs que des consommateurs) ne condui-

sent pas spontanément à optimiser les pro-

cessus de soins, tant en en termes de qua-

lité (continuité et coordination des soins)

que de coût (soins inutiles, redondants, ).

Cette idée nest pas neuve et on la re-

trouve à luvre dans les projets de ré-

seaux ou de filières.

La difficulté est en effet que dans

notre système, aucun acteur nest

responsabilisé sur la prise en

charge globale dun patient donné.

Cest donc bien ce rôle dopérateurs in-

termédiaires que proposent de jouer les

assureurs, entrepreneurs de soins, in-

cités à la fois à réduire les coûts et à amé-

liorer la qualité pour gagner des adhérents,

et mettant en uvre pour ce faire len-

semble des outils de la gestion du risque

entendue au sens large, cest-à-dire tous

les outils du managed care américain

(voir encadré).

Dès lors la question nest pas la con-

currence est-elle souhaitable, mais

bien:les assureurs en concurrence

sont-ils mieux à même que le

monopole public dexercer cette

fonctiondentrepreneur de soins ? Avec

quels risques? Y a-t-il dautres formes

organisationnelles possibles?

Au passage, plus dorganisation et din-

génierie dans le système de soins signi-

fie nécessairement, dune manière ou

dune autre, plus de contrainte pour les

producteurs de soins et/ou pour les pa-

tients. Lidée avancée par les promo-

teurs de la concurrence entre acheteurs

en France selon laquelle cette concur-

rence se ferait sans conséquence pour

les médecins et les patients nest pas

tenable, sauf à dire que les opérateurs

ne jouent quun rôle de tiers payeur

passif, auquel cas on ne voit guère lavan-

tage de cette formule.

Rappelons également quil faut compa-

rer des choses comparables, donc des

formes organisationnelles (concurrence

ou monopole) disposant potentielle-

ment des mêmes outils.

Bilan des expériences étrangères

Que nous apportent les expériences

étrangères? En premier lieu, lintro-

duction de la concurrence aux Pays-Bas

et en Allemagne est encore embryon-

naire en termes de capacité des caisses

à peser sur loffre de soins et donc à

jouer ce rôle dentrepreneur. La prin-

cipale expérience reste donc celle des

HMOs aux USA, dont on a vu quelle

mêlait concurrence entre entrepreneurs

et concurrence entre assureurs. De

cette unique expérience, on peut tirer

quelques enseignements.

Des résultats en termes de

réduction des coûts

Les assureurs opérant avec des ré-

seaux de soins - et surtout des ré-

seaux fermés de type HMOs - ont in-

déniablement obtenu des résultats

en termes de réduction des coûts,

notamment sur lhospitalisation et les

traitements et examens coûteux, grâce

à lorganisation de filières de soins, à

lutilisation de référentiels de pratique,

à la sélection des médecins (mais la ten-

dance est aujourdhui à lélargissement

des réseaux), à lajustement des capaci-

tés doffre aux besoins. Ils ont fait preuve

également dune capacité à peser sur les

tarifs des producteurs, et à gérer le ca-

pital santé des patients en investissant

plus souvent dans la prévention. En re-

vanche rien nindique que la concurrence

puisse ralentir la croissance des dépen-

ses sur le long terme.

La qualité : des résultats contrastés

La dégradation de la qualité des

soins, souvent évoquée comme prix à

payer pour cette élimination des dépen-

ses inutiles, ne semble pas être une

conséquence générale de lintroduc-

tion du managed care. Les résultats sont

en effet mitigés: lorsque lon compare

des HMOs à des systèmes dassurance

traditionnels, on a selon les cas des ré-

sultats favorables ou défavorables aux uns

ou aux autres. On peut cependant noter

La concurrence entre

« acheteurs/entrepreneurs de

soins »

Mise en concurrence des assurances dans le domaine de la santé - Théorie et bilan des expériences étrangères

n° 15 - n ov e m b r e 1 9 9 8

Q u e s t i o n s d’ é c o n o m i e d e l a s a n t é

5

que les mauvaises performances des

HMOs concernent notamment les po-

pulations les plus vulnérables (per-

sonnes âgées, patients atteints de trou-

bles psychiques) qui sont moins à même

dexercer un rôle de consommateur

averti et exigeant et reçoivent plus

souvent des soins de qualité dé-

gradée. La question de linformation

du consommateur, que lon pourrait

croire spontanément mieux organisée

dans un système concurrentiel, reste

posée (les développements récents con-

duisant à un foisonnement peu lisible

pour lassuré).

L’impact de la concurrence sur les

coûts des soins dépend fortement

du contexte dans lequel elle

s’exerce :

➤

Tout dabord, le rapport de forces

existant au sein du système de soins con-

ditionne la capacité des assureurs à pe-

ser sur les coûts unitaires des services

fournis par les prestataires: des offreurs

très excédentaires peuvent effective-

ment réduire leurs coûts unitaires face

à des assureurs concurrentiels, mais, en

revanche, une offre très cartélisée et

puissante pourrait profiter de la concur-

rence entre assureurs pour augmenter

sa rémunération.

➤ Ensuite, la forme du HMO, à sa-

voir un Réseau de Soins Coordonnés

avec contrat exclusif (le médecin ne soi-

gne que des patients du réseau, lassuré

nest pris en charge que sil consulte dans

le réseau), est la forme sur laquelle

porte lessentiel des études em-

piriques sur les performances du

managed care. Or cette forme est en

perte de vitesse: sous la pression de

la demande, on assiste à un recul de lin-

tégration verticale et des réseaux fer-

més, au profit du développement de for-

mes plus souples de managed care.

➤ Il y a donc un certain décalage

entre les résultats observés et la

configuration actuelle de la concur-

rence. Or pour autant quon puisse en

juger sur quelques exemples, les réseaux

plus souples ont des performances moins

bonnes que les réseaux fermés, ce qui est

dailleurs conforme aux attendus théori-

ques (exemple de laccouchement avec

une durée de séjour réduite à un jour pour

80% des femmes dans les HMOs et 60%

dans les autres plans - aujourdhui

majoritairement des PPOs).

➤ On assiste même, dans les zones où

la concurrence est la plus vive, à une

évolution extrême, peu prévue par les

promoteurs du Managed Care, dans la-

quelle tous les plans conventionnent

le plus grand nombre possible de

producteurs de soins. On a peu de

recul sur ces évolutions mais il est clair

que les gains éventuels deviennent alors

indépendants du contrôle exercé par

lassureur et ne peuvent provenir que

dactions au niveau des groupes de mé-

decins: lassureur assume de moins

en moins sa mission dentrepre-

neur de soins.

➤ Ce phénomène est renforcé par la

tendance croissante des assureurs à trans-

férer le risque financier sur les groupes

médicaux avec lesquels ils contractent:

dès lors, ce sont les groupes de mé-

decins qui assurent alors cette

fonction dentrepreneur de

soins, lassureur devenant un

simple intermédiaire.

Une logique de concentration

La concurrence entraîne en outre

des coûts importants, de transac-

tion et déchelle, qui peuvent mena-

cer les gains réalisés par la gestion du

risque. Pour contrer cette menace, les

assureurs ont recours à lintégra-

tion horizontale, comme le confirme

lexpérience américaine de ces derniè-

res années; cette intégration horizon-

tale menace à son tour lexercice même

de la concurrence, en laissant finalement

loffre dassurance aux mains de quel-

ques compagnies géantes, dont la capa-

cité à gérer le risque sans diminuer la

qualité nest pas nécessairement supé-

rieure à celle du monopole public.

Une régulation complexe

Les coûts de régulation de la con-

currence sont également très éle-

vés (contrôle de la qualité, tarification

ajustée au risque, réglementation),

comme le montre lexpérience améri-

caine mais aussi celle des Pays-Bas. Il est

illusoire de croire que la compétition

se substitue à la régulation: il sagit

dune autre forme de régulation, large-

ment aussi complexe.

La sélection des risques : une

conséquence inévitable

La concurrence entre des assureurs,

même restreinte au sens ici évoqué, en-

traîne toujours un risque de sélec-

tion et, partant, dinéquité: en fait,

dès que lassureur est rémunéré par un

paiement prospectif forfaitaire pour four-

nir des soins, il est incité financièrement à

ne les fournir quaux bons risques et donc

à pratiquer lécrémage.

Il est totalement illusoire de croire,

comme il arrive souvent en France,

quune pondération des forfaits sur un

ou deux critères simples, comme lâge

et le sexe, suffit à éliminer ce problème.

Toutes les études montrent que ces cri-

tères ne capturent quune très faible part

de la dispersion des coûts, et les exem-

ples concrets aux Pays-Bas et dans le sys-

tème Medicare aux Etats-Unis montrent

que ce problème de la sélection des ris-

ques na rien de théorique. Par exemple,

à âge et sexe identique, les patients

Medicare qui choisissent les HMOs sont

nettement en meilleure santé que ceux

qui restent dans le système traditionnel.

Quil sagisse dailleurs de pratiques vo-

lontaires décrémage de la part des assu-

reurs ou de phénomènes dauto-sélection

spontanée de la part des assurés, le résul-

tat est de créer une rente pour les assu-

reurs, qui ne dépend en rien des efforts

quil font pour mieux gérer, ce qui est so-

cialement contre-productif.

Ce risque de sélection ne concerne pas que

les assureurs. Il existe dès lors quil y a

paiement prospectif, par exemple pour un

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%