Les arbres ne sont pas programmés pour mourir" Francis Halle, botaniste

Francis Halle, botaniste

Les arbres ne sont pas

programmés pour mourir"

Epurateurs d'air, biochimistes, mutants, déclencheurs de pluie, potentiellement

immortels... Francis Halle conte amoureusement une nouvelle histoire des arbres.

En ce début de xxi

1

siècle, les arbres sont encore mal connus. Pourquoi

On pourrait s'attendre à ce qu'ils n'aient plus guère de secrets pour nous, puisqu'ils fascinent philosophes et de scientifiques depuis

l'Antiquité. Et pourtant, leur définition elle-même ne fait pas l'objet d'un consensus ! Depuis quelques années, les découvertes se bousculent,

sur leur longévité, leur croissance, leur génome, leur biochimie... et une nouvelle « histoire » de l'arbre se dessine. II est vrai que jusqu'à la fin

des années 1950, il était impossible à un universitaire de travailler sur eux : c'était la chasse gardée des forestiers, qui avaient leurs

propres services de recherche, notamment l'Ecole forestière de Nancy. Or ce qui intéressait la plupart d'entre eux, c'était le cylindre de bois,

matière première d'un négoce. Ils ont heureusement abandonné leurs prérogatives, laissant la place aux biologistes cellulaires, aux

généticiens, etc. J'ai ainsi pu me consacrer à l'étude de la croissance des arbres en Afrique tropicale... même si c'était dans une ambiance

peu cordiale, les forestiers de la région ne comprenant absolument pas l'intérêt de mes recherches.

Qu'avez-vous découvert sur l'architecture des arbres ?

Faites germer un gland : année après année, vous allez voir l'arbre se développer selon un pattern, « un patron » au sens des couturiers.

Il y a un plan génétique qui guide leur croissance. C'est très facile à observer quand ils sont jeunes. Evidemment, au fil du temps,

l'environnement dégrade la structure : des branches cassent, des racines meurent, des animaux mangent des feuilles et bourgeons,

etc. La structure d'un très vieux chêne est ainsi difficilement analysable, car devenue stochastique.

J'ai fait germer des milliers d'espèces dans les conditions idéales des tropiques humides - pas d'hiver, de vent fort, etc. - pour observer leur

croissance en direct, voir se révéler leur architecture.

Avec deux autres botanistes, le Hollandais Roelof Oldeman et l'Américain Barry Tomlinson, professeur à Harvard, nous avons ainsi trouvé

que les arbres du monde entier se développaient selon 22 motifs de croissance.

Pourquoi 22, pas 48 ? Je l’ignore.

Pourquoi vous êtes-vous particulièrement intéressé à cette silhouette ?

Un jour, en Côte d'Ivoire, un chef de village me désigne un arbre à l'horizon comme étant un abalé. J'étais impressionné. Nous étions à

un kilomètre, nous ne distinguions ni fleurs, ni forme des feuilles, encore moins d'étamines. Or, à l'université, on nous apprenait que les

détails étaient ce qui comptait pour caractériser une plante. Pour la nommer, il fallait la disséquer. J'ai compris qu'il y avait deux

botaniques : celle des pays riches et tempérés et celle de l'Afrique noire. Et j'ai travaillé à mettre au point un système pour distinguer les espèces,

indépendamment des fleurs, selon leur silhouette générale.

Pourquoi dites-vous que l'arbre n'est pas un individu, mais une colonie, comme le récif de corail ?

La plupart des arbres ne sont pas constitués d'un motif unique, mais d'un motif répété des milliers de fois. Ce qui se répète est un arbre

petit mais complet avec un tronc, des branches, des organes sexuels et même des racines. Quelle différence y a-t-il avec un récif de

corail dont l'individu élémentaire est un polype répliqué des millions de fois ? Charles Darwin le savait, Henri Fabre le savait... mais

quand j'ai fait mes études à la Sorbonne, il n'en était plus question ! Cela m'effraie de voir que des acquis scientifiques peuvent ainsi

disparaître de la tête des gens.

Les arbres peuvent abriter plusieurs génomes. Comment ?

Les divers « individus » qui forment la cime d'un grand arbre peuvent ne pas avoir le même génome alors que l'arbre provient d'une

graine dont le génome est unique. Des mutations peuvent en effet être apparues. Pourquoi ? C'est une question de biologie fondamentale :

chez l'animal, les embryons sont cachés autant que possible. On ne peut pas dissimuler son embryon plus complètement que ne le fait une

femme. En revanche, chez l'arbre, les embryons, ou plutôt les méristèmes, leurs équivalents sont dirigés vers le ciel, les plus exposés

possible. A la pointe, ils captent tout ce qui se passe dans l'environnement. Y compris les rayons UV qui sont mutagènes. On a

l'impression que tout est fait pour favoriser les mutations. L'organisme humain les craint • • •

Rencontre

FRANCIS HALLE

a été professeur

à l'Institut de

botanique de

l'université de

Montpellier.

Spécialiste des

forêts tropicales,

il a dirigé de 1

986 à 2003,

les missions du

célèbre

< Radeau des

cimes »,

survolant la

canopée en

compagnie

d'équipes scientifiques i

nternationales.

Il vient de diriger

la publication

de Aux origines des plantes chez

Fayard et sera l

'invité d'un

g

rand débat

l

e dimanche

5 octobre au

f

estival

Label

B

êtes, à Lyon.

• SCIENCES ET AVENIR - OCTOBRE 2008

II y a deux

botaniques : celle

des pays riches

tempérés et celle

de l'Afrique

noire"

• • • terriblement et fait tout pour les éliminer. Mais pour les arbres, c'est un atout considérable, une mutation pouvant ajouter un caractère

de résistance, intéressant pour la colonie. Car l'arbre ne peut pas bouger, contrairement à l'animal qui peut se déplacer pour retrouver des

conditions favorables en cas de stress environnemental. Les durées de vie de plusieurs milliers d'années sont fréquentes chez les arbres : ils

doivent pouvoir pallier les inconvénients d'un changement qui peut survenir en moins de temps. Il est impossible de le démontrer, mais

je pense que cette variabilité génétique intra-arbre est une assurance, contre les changements climatiques notamment.

Cela pourrait-il expliquer l'exceptionnelle longévité de certains spécimens ?

Quand j'étais étudiant, on disait que les arbres les plus vieux avaient 5000 ans, soit 5000 cernes de croissance. Ainsi, en Californie, un Pinus

longaeva, baptisé Mathusalem, s'est révélé vieux de 4900 ans. Il avait plus de trois siècles quand fut édifiée la grande pyramide de Khéops.

Depuis, nous avons fait des découvertes vertigineuses car la longévité des arbres uniques est bien peu de chose comparée à celle des

clones. A partir d'un arbre initial disparu depuis longtemps, et par des mécanismes de multiplication végétative au niveau du sol, les clones ont

des durées de vie illimitées. Ainsi, toujours en Californie, un Séquoia sempervirens, nommé le Parthénon, est vieux de 3000 ans, et forme un

cercle de troncs majestueux, aux allures de colonnes grecques. Toute notre civilisation gréco-romaine tient aisément dans la durée de vie

d'un tel arbre.

Le record actuel de longévité - provisoire - est détenu par un houx royal de Tasmanie, Lomatia tasmanica : ses troncs au nombre de

plusieurs centaines se succèdent sur 1200 mètres le long d'un cours d'eau. Il serait âgé de 43 000 ans et proviendrait d'une graine ayant germé

au pléistocène, lorsque coexistaient Neandertal et l'homme moderne. Cette fois, c'est l'histoire de notre espèce qui tient dans la durée de vie

d'un arbre !

Certains arbres seraient donc potentiellement immortels...

Cueillez une petite feuille en haut de la cime d'un vieil arbre : ses tissus ne présentent aucune différence avec la feuille obtenue à partir

d'un semis. Alors qu'un être humain adulte ne peut comparer aucun de ses organes à ceux qu'il possédait étant enfant. Les animaux sont en

effet soumis à un programme de sénescence. Les arbres semblent y échapper, sauf certains palmiers à croissance continue, qui poussent

pendant cinquante ans, fleurissent une seule fois et meurent. Les autres arbres, qui connaissent une croissance rythmique (ralentie l'hiver),

pourraient être potentiellement immortels. Ils semblent en effet être capables de « rallumer » leurs gènes au printemps.

• • •

REPÈRES ______________________________

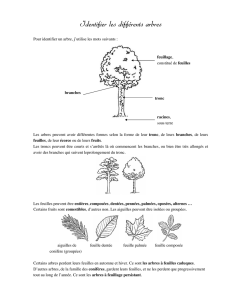

FAUT-IL DES BRANCHES POUR FAIRE UN ARBRE ?

Arboriculteurs, forestiers et botanistes continueront longtemps de discuter de ce qu'est un arbre. Faut-il du bois ? Des branches ? Ou seulement

des feuilles ? Aucune de ces questions n'est simple,

selon Francis Halle, qui propose dans son

dernier ouvrage, Aux origines des plantes, un « essai

de définition de l'arbre »,

reflétant son intérêt pour les végétaux des tropiques mais aussi pour les arbres

-apparus au dévonien,

il a plus de 370

millions d'années.

La voici : « Un arbre est une plante habituellement pérenne possédant un à plusieurs troncs à croissance verticale, Son

anatomie rend le tronc autoportant et lui permet d'élever au-dessus des plantes voisines concurrentes pour la lumière une cime, ou couronne, qui

selon les espèces peut avoir trois constitutions différentes : de grandes feuilles si l'arbre n'a pas de

branches ; des branches qui assurent la

photosynthèse si les feuilles sont trop petites pour assurer cette fonction ou sont absentes -, des branches feuillées dans le cas général. Enfin,

l'arbre est un "grand" végétal. Sa hauteur, le diamètre de son tronc, sa longévité sont évalués au regard des dimensions et de la durée de vie de

l'être humain. »

Quelques précisions : «

habituellement pérenne »

implique que

certains arbres, dits monocarpiques,

ne le sont pas, comme des

palmiers d'Asie ou des

Bromeliaceaedes

Andes péruviennes qui meurent après une

floraison unique. « L'anatomie de l'arbre rend son tronc

autoportant » : cette

expression exclut les très grandes algues,

comme

Macrocystis,

qui atteignent

50 mètres de hauteur mais ne sont verticales que

grâce à la poussée

d'Archimède. En revanche, elle inclut les

arbres fossiles comme

Lepidodendron

qui devait sa rigidité à un « cortex » durci,

mais aussi les fougères arborescentes qui tiennent debout grâce à un manteau de racines, ou encore les bananiers, dont le tronc est fait de gaines

foliaires emboîtées. «

Si l'arbre n'a pas de branches »

fait référence à une centaine d'espèces d'arbres non ramifiés, presque

toutes tropicales,

appelées monocaules.

« Si les feuilles sont trop petites pour assurer la photosynthèse » s'applique à de

nombreuses espèces des régions

chaudes et

arides dont les feuilles sont rapidement caduques ou se changent en épines et dont la photosynthèse

est assurée par les branches et le tronc. Les

feuilles peuvent aussi être absentes : ainsi, l'

Eospermatopteris,

du dévonien,

était un arbre antérieur à l'invention

de ces organes

.

• SCIENCES ET AVENIR - OCTOBRE 2008

• • •

Quel est leur secret ?

Je m'explique : d'un bout à l'autre de l'existence d'un animal ou d'un homme, des gènes s'éteignent par un mécanisme biochimique connu sous

le nom de méthylation, qui est à l'origine du programme de sénescence. Or, chez les pins, la croissance rythmique semble libérer des déméthylases.

Selon le généticien Gilles-Eric Séra-lini, cela pourrait débarrasser les tissus jeunes des gènes éteints et permettrait aux arbres de lutter efficacement

contre le vieillissement. Conclusion dérangeante : si les arbres meurent, c'est pour des raisons extérieures, le gel, la foudre, un champignon, un

bûcheron... Si vous éliminez tous les facteurs externes adverses, il n'y a aucune raison qu'ils disparaissent. Leurs mécanismes de méthy-

lation/déméthylation commencent à attirer l'attention de spécialistes de la biologie du vieillissement.

En quoi sont-ils également des virtuoses de la biochimie ?

Incapables de fuir, les arbres se défendent contre leurs prédateurs en synthétisant des molécules spécifiques. Les acacias mettent en place des

substances qui les rendent impropres à la consommation quelques secondes à peine après avoir été attaqués par une gazelle. Mais ils font mieux :

ils passent le message (chimique) à tous leurs voisins placés sous le vent ! Pour qui connaît le buis ou le figuier en Europe, l'émission de molécules

volatiles par les arbres n'est pas une nouveauté. Mais des travaux récents, menés en 2005 par l'Inap (Institut brésilien de recherches sur l'Amazonie),

ont mis leur rôle en évidence ; elles servent de germes pour la condensation de la vapeur d'eau sous forme de gouttes ! Bref, grâce à elles, les

arbres s'assurent que la vapeur d'eau dont ils enrichissent l'atmosphère pourra leur retomber dessus sous forme de pluie !

Hyperactives, les canopées équatoriales devraient, selon vous, intéresser l'industrie pharmaceutique...

Il y a un véritable pactole biochimique au sommet des arbres tropicaux. C'est ce qu'a mis en évidence l'équipe scientifique du « Radeau des cimes

», que j'ai conduite, grâce à son matériel volant. Deux expériences, en Guyane en 1996 et au Gabon en 1999, ont. montré que les molécules des

feuilles des cimes étaient quatre à cinq fois plus « actives » que celles du sous-bois. Cette hyperactivité a une valeur adaptative : les molécules

impliquées fonctionnent comme des écrans contre les UV et servent à dissuader les herbivores, insectes, singes et paresseux. Lors de ces expériences,

nous avons obtenu des extraits et mesuré les propriétés insecticides et fongicides des molécules. Le plus curieux est que certaines molécules,

inactives isolément, ne fonctionnent qu'en synergie. On voit que les arbres sont capables de moyens extrêmement sophistiqués pour se défendre

D'autres collègues botanistes ont montré qu'il y avait également quatre à cinq fois plus de molécules actives en haut qu'en bas.

Est-ce une bonne chose pour ces forêts ?

J'espère que des entreprises pharmaceutiques honnêtes y trouveront de quoi mettre au point de nouvelles substances, peut-être de quoi guérir le

cancer ou le sida. Cela nous inciterait à préserver la forêt primaire et à multiplier les plantations d'essences utiles pour assurer notre

approvisionnement en bois. Le problème est que ces entreprises agissent plutôt en pillards, élégants certes, mais pillards tout de même, malgré

la convention sur la biodiversité biologique de Rio de 1992. Quant aux instituts publics comme l'Institut des sciences du végétal de Gif-sur-Yvette, où

travaillait feu Pierre Polluer qui a mis au point des substances anti-cancérigènes à partir de l'if, ils ont vraiment trop peu de moyens. Aujourd'hui, la

tendance semble être de privatiser la science et j'ai donc bien peur que cela ne s'arrange pas pour la forêt.

Propos

recueillis par

Rachel Mulot

Photos :

David

Richard/

Transit pour Sciences et Avenir

1

/

3

100%