Changement climatique, énergies et démocratie locale : des enjeux

Changement climatique, énergies et démocratie locale : des enjeux

pour la Bretagne

Synthèse du FORUM « Prospective » du 3 février 2010

Le Sommet de Copenhague de décembre 2009 n’a pas permis aux 192 Etats membres de

la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUC) de

s’accorder sur un objectif mondial contraignant en matière de réduction des émissions de

gaz à effet de serre. Cet échec (semi-échec ou semi-réussite, c’est l’objet de

controverses) ouvre peut-être la voie à un regain d’initiatives, au niveau national et/ou

au niveau des territoires, en matière de lutte et d’adaptation au changement climatique.

C’est sur ces thèmes de la démocratie locale, des politiques énergétiques et du

changement climatique que le CESR a organisé en février 2010 un forum « Prospective ».

Prenant appui sur les différents rapports publiés par le CESR en 2009, ce forum a été

l’occasion d’ouvrir un large débat avec le public sur la place et le rôle de chacun dans le

défi énergétique et climatique qui, selon Pierre RADANNE, est l’enjeu majeur du XXIe

siècle et appelle une « solidarité obligatoire ».

Introduction : l’énergie, un enjeu majeur pour la Bretagne

- Le contexte énergétique

La Bretagne est une région particulièrement sensible à la question de l’énergie, d’une

part parce qu’elle ne produit que très peu de l’énergie qu’elle consomme, d’autre part

parce que son système de distribution énergétique, et en particulier électrique, est

fragile. Cette sensibilité s'inscrit aujourd'hui dans un contexte où les déséquilibres

environnementaux doivent influencer fortement les enjeux du développement

économique et social.

Dans son autosaisine "Pour une approche concertée des politiques énergétiques en

Bretagne", le CESR souligne que pour assurer une gestion durable de l’énergie sur son

territoire, la Bretagne se doit d’être exemplaire dans la recherche d’une plus grande

efficacité énergétique et dans le développement des énergies renouvelables.

- Un atout pour la Bretagne : l’énergie venue de la mer

L’histoire s’écrit maintenant du côté des énergies renouvelables, et en particulier des

énergies marines : la Bretagne a la chance de bénéficier le long de ses 2700 km de côtes

de ressources énergétiques exceptionnelles, avec à la fois des vents soutenus, une houle

puissante et quelques-uns des « spots » de courants de marée les plus importants en

France.

Afin d’exploiter pleinement cette énergie venue de la mer, de contribuer à relever le défi

de parvenir à 20% d’énergies renouvelables en 2020, et de saisir cette opportunité de

développement pour la région, le CESR de Bretagne avait appelé de ses vœux, dans son

rapport de mars 2009 (voir AR n°49 de novembre 2009), à une convergence des

initiatives prises par différents acteurs, à différents niveaux. Pour n’en rappeler que

quelques-unes, citons le Plan Energie et la démarche de planification et de concertation

proposés par la Région Bretagne ; l’initiative Ipanema conduite au niveau national par les

différents acteurs du développement des énergies marines ; la planification à l’échelle de

la façade maritime menée dans le cadre du Grenelle de l’environnement ; et enfin la

création à Brest, avec pour chef de file l’Ifremer, de la plateforme technologique pour les

énergies marines, annoncée suite au Grenelle de la mer. Cette convergence est

aujourd’hui amorcée et il reste à espérer que le processus de planification stratégique

spatialisée en cours soit conforté et pérennisé.

Politiques énergétiques, territoires et collectivités territoriales

- L’organisation territoriale des acteurs de l’énergie

Pour répondre à l’enjeu énergétique breton, il est avant tout nécessaire que tous les

acteurs et toutes les collectivités se retrouvent dans un consensus pour la définition

d’une gouvernance territoriale de l’énergie.

Pour le CESR, il apparaît clairement que les collectivités territoriales bretonnes ont un

besoin primordial d'approfondir et de partager leurs connaissances de la situation

énergétique de leurs territoires. Toute mise en œuvre de politiques énergétiques doit

s'appuyer sur une analyse fine de ces données qui doit permettre un large débat

démocratique indispensable à l'acceptation sociale des projets et à l'implication concrète

des bretons.

Chaque collectivité a sa place à prendre dans la recherche de solutions énergétiques.

Mais l'implication de chacune doit être articulée autour des enjeux d'intérêt général

propre à son territoire et au public vis-à-vis duquel elle est légitime. Le Conseil régional a

un rôle majeur à jouer pour cette mise en cohérence des acteurs.

La convergence de tous vers une politique énergétique commune est essentielle pour un

développement durable de la Bretagne. Il en va de l'efficacité et de la sécurité

énergétique pour tous les territoires et tous les usages.

Pour participer à cette nécessaire mobilisation des acteurs autour de la question

primordiale de l'énergie en Bretagne, le CESR a donc organisé ce forum. Au cours de

cette journée, après la présentation de ces deux études "énergies", une table ronde a

permis l'intervention à tour de rôle de :

- M. Michel BALBOT, ancien Président du Pays du Centre ouest Bretagne, à l'origine de

la création (et premier Président) de l'ALECOB, agence locale de l'énergie,

- M. Jean-Paul AUCHER, Président de l’Agence locale de l’énergie de Bretagne sud

(ALOEN),

- M. Michel LESAGE, Président de Saint Brieuc Agglomération,

- M. Christophe MARTINS, Vice-président du Syndicat d’énergie d’Ille-et-Vilaine (SDE),

- M. Gilles PETITJEAN, Directeur régional de l’ADEME.

Lors de son intervention, Michel BALBOT a présenté la démarche de création de l'Agence

locale de l'énergie du Centre ouest Bretagne dans un contexte local particulier et en

réponse à un appel d’offre européen (en 1998). Cette agence a permis à un certain

nombre d'acteurs locaux et régionaux de s'investir dans la définition d'une politique

énergétique appropriée à la situation locale. Ensemble, en partageant des informations,

un vocabulaire, puis des données, ils ont participé à la conception territoriale d'une

véritable politique mobilisatrice. Lieu de démocratie locale, l'Agence a ainsi permis la

validation d'un certain nombre d'actions à l'origine d'un développement local autour de la

question de l'énergie (économie partagée).

Pour Jean-Paul AUCHER, la situation en Bretagne sud semble différente. Les acteurs

locaux ont été plus difficiles à mobiliser autour de la question énergétique et la création

de l'agence locale n'a pas été une évidence (créée en 2008). Aujourd'hui, alors que

l'agence vient d'ajouter le pays vannetais dans son territoire géographique, son travail

est déjà de se faire reconnaître. Ensuite, par des actions de vulgarisation auprès du

public, et en particulier des propriétaires, l'agence cherche à mettre en valeur les actions

possibles en faveur des économies d'énergie et avant tout dans l'habitat où le chantier

est immense.

Allant dans le sens des préconisations du rapport du CESR, Michel LESAGE a d'abord

souligné que le développement des territoires d’un point de vue énergétique est du

ressort de la mobilisation de tous et pas uniquement de la responsabilité des institutions.

La mobilisation collective, le partenariat, la mise en réseau des acteurs permet

réellement d’agir mieux. C’est en ce sens (démocratie locale) que, dans l’agglomération

de Saint Brieuc, les collectivités territoriales et les acteurs de la société civile et

associative se sont mobilisés sur un certain nombre de thématique dont l’énergie. Dans

ce cadre, ils ont récemment organisé des rencontres territoriales (en 2009) sur le thème

de l’énergie.

Michel LESAGE a aussi rappelé que si les communes et intercommunalités n'ont pas de

compétences directes en matière d'énergie, leurs compétences spécifiques et

fondamentales que sont le logement, l'habitat, la mobilité, les transports, … leur

permettent d'agir effectivement sur les questions énergétiques.

Il a ensuite illustré ces propos par un certain nombre d'exemples significatifs d'actions

réalisées sur le territoire briochin. Le débat lui a ensuite permis d'expliquer le refus par

les collectivités locales de l'implantation d'une centrale de production électrique à

Ploufragan telle que proposée par Gaz de France.

Christophe MARTINS a profité de son temps de parole pour présenter les syndicats

départementaux d'électrification (ou d'énergie), dits SDE. Bien que le plus ancien parmi

les acteurs locaux de l'énergie, le SDE n'en est pour autant pas le plus connu, si ce n'est

par les élus territoriaux. L'exposé de Christophe MARTINS a mis en relief toute la

difficulté des SDE à se positionner au sein des acteurs de l’énergie autrement que dans

leur rôle historique de gestionnaire des réseaux électriques basse et moyenne tension.

Représentant les services de l'Etat, Gilles PETITJEAN (ADEME) était le seul non élu de

notre table ronde. Soulignant l'isolement dont souffrait auparavant sa structure, il s'est

félicité de cette prise de conscience généralisée mais récente sur la nécessité d’agir sur

l’énergie. Comme préconisé par le CESR, un observatoire de l'énergie se met en place

(effectif depuis début 2009) et une conférence régionale de l'énergie s'est réunie une

première fois en janvier 2010.

Dans le cadre de la réorganisation territoriale des services de l'Etat, il faut maintenant

s'attacher à organiser le jeu des acteurs. Il est important de bien identifier les territoires

de compétences et de pouvoir ainsi positionner les outils au service des acteurs

territoriaux (agence locale de l'énergie, espace info-énergie, conseil en énergie partagé…)

au niveau de l'échelon territorial le plus pertinent.

Le débat qui a suivi les différentes interventions a d'ores et déjà montré la mobilisation

d'un grand nombre d'acteurs pas encore forcément repérés (exemple des universités)

autour de cette question essentielle de l'énergie pour le développement durable et

harmonieux de la Bretagne.

Pouvoirs et démocratie à l’épreuve du changement climatique

- Le changement climatique, un enjeu majeur du XXe siècle

Conférence de M. Pierre RADANNE, Président de l’Association 4D, ancien

Président de l’ADEME, expert en politiques énergétiques

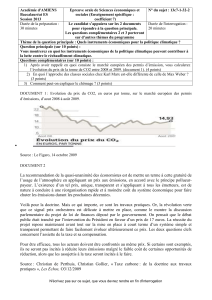

• La réduction des émissions de CO2, une « ardente obligation d’action »

Alors que le GIEC a indiqué dans son dernier rapport qu’il faut stabiliser le réchauffement

de la température terrestre à +2°C, en réduisant les émissions mondiales de gaz à effet

de serre, celles-ci ont augmenté d’un tiers depuis le début du protocole de Kyoto. La

stabilisation des émissions n’est pas facile à atteindre. Elle implique que les pays

industrialisés réduisent leurs émissions pour compenser le décollage des pays en

développement. Si les émissions européennes diminuent (l’Europe tiendra ses

engagements au titre du protocole de Kyoto), ce n’est pas du tout le cas de pays tels que

la Chine, l’Inde, l’Amérique du Nord.

Tous les travaux du GIEC montrent que le défi posé à notre civilisation est considérable.

Nous sommes face à la « première question politique totale », et ceci pour plusieurs

raisons.

En effet, pour commencer, le changement climatique est une « question planétaire à

solidarité obligatoire » car le climat est indivisible. Les émissions de gaz à effet de serre

d’un pays ont des impacts sur tous les autres. Il souligne combien notre destin à tous est

extraordinairement lié.

Ensuite, la question du changement climatique invite chacun à participer

personnellement à l’effort de réduction des émissions puisque la moitié de ces émissions,

en France, provient des choix qui sont faits dans le domaine de la vie privée : chauffage,

alimentation, transports, consommation, etc. Les comportements personnels pèsent d’un

poids tout à fait considérable. Selon Pierre Radanne, il s’agit plutôt d’une bonne nouvelle

dans la mesure où elle implique nécessairement un progrès démocratique considérable.

En effet, « nous devons aller chercher, pour résoudre notre problème, l’alliance de

chaque personne, non pas sa soumission, non pas son obéissance, mais l’intégration,

dans la manière dont elle accomplit sa vie, dans chacun des ses actes, de l’idée que cette

nécessité-là fait humanité à travers la manière dont on va gérer le problème. »

Enfin, le changement climatique souligne le rôle central des collectivités locales, pour

trois raisons. La première est que les collectivités locales décident des investissements

qui ont une longue durée de vie (bâtiments, infrastructures de transport, réseaux, etc.).

Ces décisions à longue portée dans le temps devraient intégrer la nécessité de diviser par

deux les émissions mondiales, soit par quatre celles de la France (le « facteur 4 »).

Deuxièmement, elles agissent sur la localisation des activités et sur l’optimisation des

fonctions transport. Troisièmement, elles ont un contact direct avec le citoyen, à travers

l’exercice de leurs compétences. Pierre Radanne a insisté sur leurs compétences dans le

domaine de la formation continue ; soulignant que l’adaptation de la société, la réduction

de sa vulnérabilité (face au changement climatique) constitue « d’abord un projet

éducatif culturel ».

• L’état de l’opinion sur le changement climatique

Aujourd’hui, une très grande partie de l’opinion sait qu’il y a un problème. Mais il existe

dans le même temps une très grande confusion autour de ces questions, même si, d’une

manière générale, les facteurs déclenchant sont plutôt bien identifiés (consommation de

combustibles fossiles, industrialisation et surtout transports). La société française sait

que le changement climatique existe mais les comportements ne diffèrent pas

réellement. Pourquoi les gens savent et n’agissent pas ? Est-ce une trop mauvaise

nouvelle, que l’on cherche à refouler ?

Comment passer de l’angoisse à l’action ? Pierre Radanne apporte des éléments de

réponse.

En premier lieu, il faudrait que les individus puissent constater une prise en charge

sérieuse de cette question par les principaux acteurs (responsables publics, entreprises,

secteur éducatif, médias). Il faudrait aussi qu’ils puissent bénéficier d’un réel effort

d’explication rationnel leur permettant de comprendre et de s’approprier le sujet ; qu’ils

puissent évaluer quantitativement leurs propres sources d’émission afin d’estimer leurs

marges de manœuvre (par ex. : isoler le logement). Il leur faut pouvoir identifier des

réponses techniques et dégager la vision d’un nouvel équilibre entre recherche

personnelle de plaisir et stabilité du climat.

Ensuite, des dispositions sont à prendre au niveau collectif. Il s’agit en particulier de

mener des réalisations exemplaires (dans les domaines de la construction, des

transports, des énergies renouvelables…) pour susciter un effet d’entraînement ; de se

doter d’un calendrier collectif (international, national, local) pour que les individus qui

s’engagent à changer aient aussi une vision du progrès réalisé collectivement ; et de

garantir l’équité (le débat sur la taxe carbone a montré que sans sentiment d’équité, les

solutions politiques sont rejetées).

• Une nouvelle définition du progrès

Pierre Radanne a insisté sur la nécessité de développer une nouvelle définition du

progrès, basée sur la recherche d’« un infini dans le monde fini », l’infini étant : la

relation à l’autre, la communication, la culture, le savoir… Le scénario de réussite est

celui du passage d’une société de consommation à une société relationnelle. C’est ce

passage qu’il faut réussir, et pour le réussir d’une façon démocratique, il faut parvenir à

substituer à l’ancienne promesse – celle du bonheur par la consommation, par la

consommation massive –, une nouvelle promesse de réussite de vie. Il faut pouvoir

raconter une vie réussie au 21ème siècle à un enfant de 10 ans, qui va vivre ce siècle et

qui devra aimer ce siècle.

Aux 19ème et 20ème siècles, la question était : la science et la technique peuvent-elles

améliorer nos vies ? La réponse a été positive si l’on considère que l’espérance de vie a

augmenté de 25 ans au cours du siècle (mais pour un cinquième de l’humanité). Au

21ème siècle, la question n’est plus celle-ci. Au cours du siècle qui commence, nous

serons plus nombreux, nous voudrons tous bien vivre, or les ressources sont limitées et

parfois en net déclin, la charge sur l’environnement est déjà trop lourde (comme le

montrent le changement climatique, la perte de biodiversité, etc. La valeur de ce siècle,

aux sens moral, personnel, technologique, économique et financier, sera l’optimisation de

l’utilisation des ressources, consistant à faire de chaque gramme de matière le meilleur

usage possible. Ce sera la condition du progrès social et la condition de la paix. On entre

donc dans un mouvement profond et durable de re-régulation pour chercher cette

optimisation.

• Des transformations majeures en termes de gouvernance et un retour de

la planification territoriale

La conférence de 2009 de Copenhague sur le climat qui devait être l'occasion de

renégocier un accord international sur le climat pour remplacer le protocole de Kyoto, a

montré qu’une gouvernance mondiale est indispensable, quoique difficile à construire. Au

niveau international, la question climatique va imposer une gestion mondiale dans le

cadre de l’ONU, juridiquement contraignante. Au niveau national, se profile un retour de

la planification territoriale car les engagements internationaux et nationaux imposeront

une planification descendante, comme cela s’applique déjà aux grandes branches

industrielles (marché des quotas européens d’émission). D’ici 10 ans, nous aurons une

6

6

7

7

1

/

7

100%