Chronique législative

1

Version pré-print – pour citer cet article :

La loi constitutionnelle n°2007-238 du 23 février 2007 portant modification du titre IX de la

Constitution : une clarification du régime de responsabilité du président de la République »,

Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2007-2, p. 343

CHRONIQUE LEGISLATIVE

Etienne Vergès,

Professeur à l’Université Pierre Mendès-France

Grenoble II

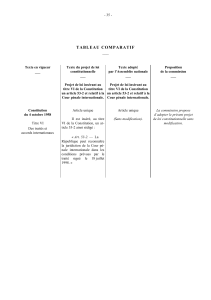

□2. Loi constitutionnelle n° 2007-238 du 23 février 2007 portant modification du titre IX

de la Constitution : une clarification du régime de responsabilité du Président de la

République.

La responsabilité pénale du Président de la République a donné lieu à de vifs débats

doctrinaux ainsi qu’à une importante controverse au sommet de la hiérarchie juridictionnelle

française. Aussi, la loi constitutionnelle promulguée le 23 février 2007 était-elle attendue

depuis le début du quinquennat présidentiel. En effet, la question de la responsabilité pénale

du chef de l’Etat avait rejailli à la fin des années 90 et le Président en fonction, alors candidat

à sa réélection, s’était engagé en mars 2002, alors que la campagne battait son plein, à

réformer sur ce point la Constitution. Une commission fut nommée dès le mois de juillet 2002

pour proposer un nouveau statut au Président ; mais il fallu attendre près de cinq années pour

que lesdites propositions soit consacrées par le pouvoir constituant.

L’affaire n’était pas simple. Au-delà de son aspect purement médiatique (le Président

avait fait l’objet d’une tentative de mise en cause devant une juridiction d’instruction), les

constitutionnalistes et les pénalistes s’affrontaient sur l’interprétation à donner aux textes en

vigueur et sur la manière de les réformer (J.-H. Robert, Le chef de l’Etat, point de vue du

pénaliste, RPDP, 2004-1, p. 147).

Au-delà des divergences, un consensus s’est dessiné sur la nécessité de prévoir un statut

dérogatoire au profit du Président de la République. Ce dernier ne peut être regardé comme un

citoyen ordinaire en raison de la fonction qu’il occupe. Cette fonction lui confère le statut de

représentant de l’Etat et lui donne pour mission de garantir la continuité de l’Etat. Mettre en

cause sa responsabilité devant une juridiction risquerait de mettre en péril tout à la fois la

fonction, mais encore la mission qui lui a été confiée (cf. le rapport de la Commission de

réflexion sur le statut pénal du Président de la République présidée par P. Avril, 12 déc.

2002). Un constitutionnaliste explique ainsi que l’immunité du chef de l’Etat trouve son

fondement dans la théorie du mandat et que cette immunité permet à l’homme d’exercer sa

fonction « à l’abri des pressions » (G. Carcassonne, Le statut pénal du chef de l’Etat, le point

de vue du constitutionnaliste, RPDP, 2004-1, p. 139). Par ailleurs, d’un point de vue purement

pratique, la responsabilité pénale du Président de la République ne va pas sans poser des

difficultés d’application. Comment imaginer, en effet, que le Président puisse être poursuivi

par le ministère public, alors que le magistrat du parquet est soumis à la hiérarchie du pouvoir

exécutif, et donc indirectement à celle du chef de l’Etat ?

La Constitution de 1958 n’avait pas ignoré la responsabilité du chef de l’Etat, mais elle

avait opéré une confusion entre responsabilités juridique et politique, soumettant ce justiciable

à la compétence d’une Haute Cour de justice, composée de parlementaires et compétente

uniquement pour statuer sur le cas de haute trahison (article 68 de la Constitution ancienne

2

version). La haute trahison ne constituait pas une véritable infraction, puisqu’elle n’était pas

prévue par le Code pénal, ne faisait l’objet d’aucune définition, et n’était assortie d’aucune

peine. Le principe de légalité criminelle interdisait, dés lors, que l’on donne à la haute

trahison, le qualificatif d’incrimination. Par ailleurs, la doctrine était divisée. D’un côté,

certains auteurs estimaient que le privilège de juridiction institué à propos de la haute trahison

ne faisait pas obstacle à l’exercice de poursuites pour les autres infractions commises par le

chef de l’Etat. D’autres considéraient, au contraire, que ce dernier ne pouvait être poursuivi

que pour haute trahison et seulement devant la Haute Cour de justice (cf. sur ce débat, Ph.

Houillon, Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, n°3537, p. 11).

Les hautes juridictions ont été saisies de ces différentes questions et y ont répondu

partiellement en utilisant des fondements distincts. Le 22 janvier 1999, dans une décision 98-

408 DC, le Conseil constitutionnel a considéré que le Président de la République bénéficiait

d’une immunité pour les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions, et « qu’au

surplus », sa responsabilité pénale ne pouvait être engagée que devant la Haute Cour de

justice pendant la durée de ses fonctions. La Cour de cassation a pris une position

partiellement conforme à celle du Conseil constitutionnel dans un arrêt d’assemblée plénière

du 10 octobre 2001 (JCP G, II, 10024, note C. Franck ; voir aussi, F. Hamon, A propos du

statut pénal du chef de l’Etat : convergences et divergences entre le Conseil constitutionnel et

la Cour de cassation, RSC 2002-1, p. 58). La juridiction judiciaire a confirmé l’immunité du

chef de l’Etat, précisant que ce dernier ne pouvait être poursuivi ni cité à comparaître comme

témoin durant son mandat. Dans le même temps, elle a limité la compétence de la Haute Cour

de justice au seul cas de haute trahison, conférant aux juridictions pénales la compétence pour

statuer sur les infractions commises par le Président ; toute procédure étant toutefois reportée

à l’issue du mandat présidentiel (à l’aide d’un mécanisme de suspension de la prescription de

l’action publique).

La responsabilité du Président avait été un peu défrichée, mais des zones d’ombre et des

contradictions subsistaient, de sorte qu’il était souhaitable qu’un texte fut adopté pour mettre

fin aux incertitudes. La loi constitutionnelle du 23 février 2007 établit ainsi une distinction

très nette entre la responsabilité juridique (I) et la responsabilité politique (II) du Président de

la République. Cet éclaircissement peut être accueilli positivement. Pour autant, la réforme de

la Constitution n’est pas totalement satisfaisante, en ce qu’elle manque de précision, non

seulement quant à son domaine d’application mais aussi quand à la définition des actes

susceptibles d’entrer dans le champ de l’immunité.

I) La responsabilité juridique du chef de l’Etat

Le Président de la République bénéficie d’un double régime de protection. Il jouit d’une

irresponsabilité juridique permanente s’agissant des actes commis en sa qualité (A). Pour les

actes accomplis à titre personnel, il profite seulement d’une inviolabilité temporaire (B).

A) L’irresponsabilité juridique permanente pour les actes accomplis en qualité de

chef de l’Etat

L’article 67 de la Constitution dispose que « le Président de la République n'est pas

responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles

53-2 et 68 ». Cette irresponsabilité juridique correspond à la conception classique de

l’immunité ; laquelle empêche la personne d’être poursuivie devant une juridiction pénale

pour un acte qui présente le caractère d’une infraction. A titre de comparaison, les

parlementaires jouissent de cette immunité pour les opinions et votes qu’ils émettent dans

l’exercice de leurs fonctions (article 26 de la Constitution).

La difficulté réside dans la définition du champ de l’immunité. A l’évidence, le

Président de la République est irresponsable uniquement des actes accomplis durant l’exercice

3

de son mandat. Mais au cours de ce mandat, il faut encore distinguer entre les actes accomplis

es qualité et ceux qui relèvent de la vie privée du Président. L’ancienne version de la

Constitution excluait la responsabilité du Président pour les actes accomplis « dans l’exercice

de sa fonction ». Le changement de formule a été initié par la commission de réflexion sur le

statut pénal du chef de l’Etat (dite « commission Avril). L’auteur du rapport s’en explique en

estimant que la seconde formule (« en cette qualité ») est plus précise que la première (« dans

l’exercice de sa fonction »). Rien n’est moins sûr. L’exercice de la fonction est très proche,

pour ne pas dire synonyme de l’acte accompli es qualité. Plusieurs critères peuvent être

retenus pour identifier l’acte rattachable aux fonctions : le critère temporel, le critère matériel

ou encore celui fondé sur l’intention de l’auteur (cf. J.-H. Robert. article précit. p. 150).

Aucun de ces critères n’a été préféré par le constituant, laissant subsister un doute sur

l’éventuelle distinction entre l’acte rattachable à la qualité présidentielle et celui détachable de

cette qualité. L’exposé des motifs n’a d’ailleurs pas évacué l’ambigüité, usant successivement

des deux expressions : il distingue les actes accomplis en qualité de chef de l’Etat et ceux

« antérieurs à ses fonctions », ou encore accomplis « dans l’exercice de ses fonctions ».

Pourtant, le critère de distinction est tout à fait essentiel. Si l’on s’en tient, par exemple, à

l’idée selon laquelle la fonction présidentielle ne cesse pas pendant toute la durée du mandat

(G. Carcassonne, article précit. p.142), on admettra corrélativement que l’irresponsabilité

juridique est totale durant cette période. Si l’on s’aligne, au contraire sur la jurisprudence

administrative relative à la faute de l’agent public, on aura tendance à distinguer entre la faute

personnelle du Président, qui engage sa responsabilité, et la faute de fonction, pour laquelle il

est protégé.

Quel que soit le critère retenu, l’immunité juridique cesse lorsque le Président de la

République a commis un acte susceptible d’engager sa responsabilité pénale devant la Cour

pénale internationale (un crime contre l’humanité par exemple). L’article 67 de la

Constitution renvoie alors à l’article 53-2 du même texte, qui met en conformité la

Constitution française avec les statuts de la CPI adoptés sous la forme d’un traité le 18 juillet

1998. Par ailleurs, l’article 67 prévoit une autre dérogation, qui ne concerne pas la

responsabilité juridique, mais politique du Président (cf. infra sur la procédure de destitution).

De façon synthétique, les actes accomplis par le Président de la République en cette

qualité ne sont pas susceptibles d’engager sa responsabilité (qu’elle soit pénale ou civile). A

contrario, une juridiction pourrait se déclarer compétente pour juger le chef de l’Etat pour un

acte personnel accompli avant ou pendant l’exercice de son mandat. La juridiction serait alors

tenue de respecter l’inviolabilité présidentielle temporaire.

B) L’inviolabilité temporaire pour les actes détachables de la fonction

L’inviolabilité correspond à la situation d’une personne pénalement responsable, mais

qui, temporairement, ne peut faire l’objet de poursuites ou de mesures de contrainte. A titre

d’exemple, une telle inviolabilité bénéficie aux parlementaires et peut être levée par leur

assemblée ou le bureau de cette assemblée (article 26 de la Constitution). L’inviolabilité

pénale du Président de la République a été clairement établie par l’arrêt de la Cour de

cassation du 10 octobre 2001. La haute juridiction a ainsi affirmé que le Président ne pouvait

être poursuivi ou entendu comme témoin devant une juridiction pénale de droit commun. Elle

en a déduit que toute action exercée contre le chef de l’Etat devant une juridiction répressive

était irrecevable (certains auteurs préfèrent parler d’exception dilatoire à cet égard. Cf. J.-H

Robert, article précit. p. 154).

L’article 67 al 2 de la Constitution (issu de la loi commentée) reprend ce système en

élargissant sa portée. La disposition prévoit ainsi que le Président « ne peut, durant son

mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de

témoigner non plus que faire l'objet d'une action, d'un acte d'information, d'instruction ou de

4

poursuite ». Le champ de l’inviolabilité présidentielle est donc très large. La protection

s’étend à toutes les formes de responsabilité (civile, pénale, administrato-répressive). Mais le

texte va plus loin. En interdisant toute « action », il empêche le Président de la République

d’être attrait devant un juge pour quelque cause que ce soit. Un créancier du chef de l’Etat ne

pourra obtenir paiement de sa créance. L’épouse battue ou trompée du Président ne pourra

obtenir ni le divorce, ni même une ordonnance de non-conciliation pendant la durée du ou des

mandat(s) (cf. M.-L. Rassat, De la responsabilité pénale du Président de la République,

propos d’un pénaliste, Mélanges Dupichot, Bruylant, 2004, p. 437). Le titulaire d’un droit de

passage sur la propriété privée du chef de l’Etat devra attendre la fin de la charge

présidentielle pour demander l’exécution de la servitude. On mesure, avec ces quelques

exemples de la vie quotidienne l’incohérence d’un mécanisme d’inviolabilité totale, qui

prétend protéger la fonction présidentielle en niant les droits les plus élémentaires des autres

citoyens. On aurait pu imaginer au contraire, s’agissant d’action portant sur des droits civils,

que la représentation du Président de la République puisse être assurée par un mandataire

contre lequel les actions seraient dirigées. Le chef de l’Etat n’aurait pas été inquiété et les

droits des tiers auraient été préservés. Par ailleurs, l’inviolabilité aurait dû tout simplement

être écartée pour les actions d’Etat (divorce, filiation…). La commission Avril et le pouvoir

constituant qui a repris ses propositions, ont confondu la mise en œuvre de la responsabilité

pénale du Président de la République avec l’exercice d’actions en justice qui ne remettent en

cause ni la fonction présidentielle ni la continuité de l’Etat. La portée de cette inviolabilité est

d’autant plus grande qu’elle couvre tous les actes détachables de la fonction commis pendant

la durée du mandat, mais encore tous les actes accomplis avant l’entrée en fonction du

Président.

Plusieurs atténuations ont été proposées pour palier les effets de l’inviolabilité

présidentielle. La première réside dans la suspension des délais de prescription ou de

forclusion des actions susceptibles d’être exercées contre le chef de l’Etat. L’article 67 al. 3 de

la Constitution énonce que « les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle

peuvent être reprises ou engagées contre lui à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la

cessation des fonctions ». Le délai d’un mois correspond à une période de transition entre la

fin des fonctions présidentielles et le retour à la qualité de citoyen ordinaire.

Par ailleurs, la commission Avril a proposé la mise en place, dans une loi organique,

d’un mécanisme assurantiel qui permettrait de garantir l’indemnisation des dommages causés

aux tiers durant l’exercice du mandat présidentiel. Il a encore été suggéré de transférer à un

tiers les contrats de travail que le Président aurait pu conclure, en tant qu’employeur,

antérieurement à son entrée en fonction. On pourrait enfin imaginer, pour les actes les plus

graves, de mettre en œuvre la procédure de destitution (cf. infra sur cette procédure)

permettant au Président de retrouver sa qualité de citoyen ordinaire.

Le problème essentiel réside dans le fait que la preuve d’un acte susceptible d’entrainer

la destitution sera, en pratique, impossible à rapporter. Aucun acte coercitif de recherche de la

preuve (civile ou pénale) ne pourra être engagé contre le chef de l’Etat. Le mécanisme

d’inviolabilité bloque ainsi, non seulement les actions en justice, mais encore le mécanisme de

responsabilité politique qui a été mis en place par la loi constitutionnelle du 23 février 2007.

II) La responsabilité politique du chef de l’Etat

L’étude de cette responsabilité déborde le cadre d’une chronique législative de droit

pénal, mais il est difficile de scinder artificiellement deux mécanismes qui sont, en réalité,

complémentaires. Notre commentaire sera toutefois plus retreint et, à l’évidence, moins averti.

La commission Avril écrivait dans son rapport : « il a donc paru plus sain, à la fois

pour la justice et pour la politique, de distinguer les deux registres et de situer d’abord la

responsabilité du chef de l’Etat dans le registre politique ». Les propositions ont été reprises

5

par le constituant sous la forme d’une procédure de destitution mise en œuvre au sein du

pouvoir législatif.

L’article 68 de la Constitution prévoit désormais : « le Président de la République ne

peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec

l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute

Cour ». Deux précisions terminologiques s’imposent. En premier lieu, l’autorité qui prononce

la destitution n’est plus un organe juridictionnel puisque la Haute Cour a perdu son

qualificatif « de justice » qu’elle possédait dans l’ancienne version de l’article 68. La

modification est importante car elle souligne que le processus de destitution relève

uniquement d’un organe politique (cf. B. Mathieu, Les propositions de la " commission Avril

" relatives au statut juridictionnel du Président de la République, JCP 2003, act. 18). En

second lieu, la haute trahison du chef de l’Etat a été remplacée par le « manquement à ses

devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat ». Le champ d’application

de la faute susceptible d’engager la responsabilité politique a donc été sensiblement élargi.

L’existence d’un tel manquement devra être constatée par le Parlement constitué en Haute

Cour à la majorité des deux tiers des membres. Le Président de la République est ainsi protégé

contre les risques d’un Parlement hostile dans une improbable hypothèse de cohabitation. A

l’inverse, un Président soutenu par sa majorité devra commettre un acte particulièrement

grave susceptible d’entrainer une perte de confiance au sein même de sa famille politique.

Compte tenu de la concomitance entre les élections présidentielle et législative, la procédure

de destitution devrait avoir, en pratique, un caractère très exceptionnel (la commission Avril

avait d’ailleurs simplement proposé un vote à la majorité des membres, analogue à la mise en

œuvre de la responsabilité du gouvernement).

Compte tenu de ce caractère exceptionnel, il y a fort à croire, que la faute politique

devrait revêtir un caractère pénal pour provoquer une procédure de destitution. Si une

dissolution imprudente ou un référendum perdu ne devrait pas suffire à engager la

responsabilité politique du Président, il pourrait en être autrement s’il advenait que le chef de

l’Etat ait commis un meurtre ou qu’il ait accompli des actes de torture au cours d’un conflit

passé (cf. G. Carcassonne article précit. p. 144). A ce titre, le texte constitutionnel n’établit

aucune distinction selon que le manquement aux devoirs du Président résulte d’un acte

commis antérieurement au mandat présidentiel ou au cours de ce mandat.

Il n’en reste pas moins que le constituant a ignoré le problème essentiel de la preuve du

manquement. D’abord, l’inviolabilité du Président fait obstacle à toute enquête policière ou

judiciaire à caractère contraignant. Ensuite, aucune procédure d’enquête parlementaire n’a été

prévue par la réforme constitutionnelle pour établir la preuve des faits reprochés. Enfin, les

délais mis en place pour réunir la Haute Cour (quinze jours à compter de la décision de la

première assemblée) et pour rendre une décision (un mois à compter de la décision de

réunion) sont tout à fait incompatibles avec la conduite d’une enquête sérieuse. La destitution

du Président de la République est, à l’évidence, une décision grave. Bien que cette sanction

relève d’un processus purement politique, le constituant semble avoir ignoré tout à la fois la

nécessité d’une enquête permettant d’éclairer la Haute Cour sur la réalité des faits, et le

nécessaire respect des droits de la défense dont devrait bénéficier le chef de l’Etat en de telles

circonstances.

La loi constitutionnelle du 23 février a donc le mérite de clarifier le régime de

responsabilité du Président de la République mais le travail salutaire ainsi réalisé n’est pas

irréprochable. En souhaitant distinguer responsabilités pénale et politique, le constituant a

placé le chef de l’Etat hors de la catégorie des citoyens soumis au droit. Par ailleurs, en

instituant une procédure de destitution purement politique, la loi constitutionnelle présente des

6

6

1

/

6

100%