Lire le dossier de presse

— 112 —

SOCIÉTÉ DE LINGUISTIQUE

22. L. S. FLOREA et C. FUCHS (avec la collaboration de Fr. MÉLANIE-

BECQUET). — Dictionnaire des verbes du français actuel. Constructions,

emplois, synonymes. Collection L’Essentiel français, Editions Ophrys,

Paris 2010, 269 p.

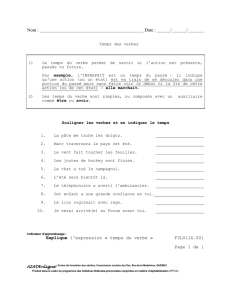

Entre les descriptions exhaustives élaborées par des laboratoires de

recherches (le lexique-grammaire du LADL) ou par des linguistes lexico-

graphes (le Dictionnaire des verbes de J. Dubois), d’une part, et le grand

nombre de lexiques élémentaires proposés aux touristes, de l’autre, voici un

ouvrage original et utile à la fois aux enseignants de FLE et à ceux qui

apprennent le français en autonomie. Utile tout d’abord par la clarté de la

mise en page qui permet avec une grande aisance de repérer les emplois.

Servent à cela un ensemble de symboles classiques représentant les catégo-

ries grammaticales (Adj, Adv, N) mais aussi leurs combinaisons (que P,

Sadv) et d’autres symboles de nature pragmatique, qui sont des raccourcis

d’information de toute nature sur les constructions étudiées∞∞: les zones gri-

sées précisent la suite équivalente au synonyme proposé, les barres obliques

signalent l’auxiliaire de l’emploi verbal, les crochets droits entourent la

transcription phonétique, les guillemets simples encadrent une paraphrase, le

carré noir délimite les différents emplois du verbe, la couleur rouge précise

les entrées et signale, d’autre part, un changement de régime d’un éventuel

verbe synonyme par rapport à mot vedette. Toutes ces informations sont

visualisées (p. VI et VII) avec une grande clarté et une grande efficacité.

COMPTES RENDUS 2013

— 113 —

Ce dispositif est mis en place pour la description des verbes à l’aide de

quatre niveaux de description∞∞:

a) un niveau morpho-phonologique qui comprend, outre l’entrée, la trans-

cription phonétique et l’auxiliaire∞∞;

b) un niveau syntaxique qui indique les différentes constructions du verbe

par l’indication de la suite catégorielle des compléments∞∞;

c) un niveau lexical et stylistique comportant des exemples munis de l’indi-

cation du niveau de langue∞∞;

d) un niveau sémantique notant les synonymes et proposant des paraphrases

explicatives.

Du point de vue de la nomenclature, le livre décrit environ 2500 verbes

de la langue courante. Compte tenu de ce que ces verbes sont d’une fré-

quence élevée, on peut estimer qu’ils rendent compte d’une assez grande

surface d’un texte de la langue générale. On peut juste observer que certains

d’entre eux sont d’un emploi moins courant (glapir, rallonger le vin d’eau,

tête qui porte contre le mur, porter un employé absent, téter [sa] pipe, le

vent et le pluie giflent mes jambes [fouetter, cingler], cingler un cheval d’un

bon coup de fouet). On notera aussi des emplois récents et propres au lan-

gage des jeunes comme∞∞: ce spectacle, ça déchire et, inversement, des

emplois plus littéraires∞∞: circonvenir le juge par de faux témoignages, cir-

convenir l’électorat par de vaines promesses. Mais dans l’ensemble le tri

semble judicieux et utile. L’indication des synonymes se fait quelquefois en

boucle∞∞: ainsi zézayer est défini par le verbe zozoter et inversement zozoter

l’est par zézayer.

On peut se poser aussi la question de l’ordre des emplois pour les verbes

polysémiques. En général, on part des constructions les plus courtes, calculées

en termes de séquences catégorielles, SN + V, V + SN, V entre SN, V + SN

pour SN, (s.v. choisir). L’ordre ne repose donc pas sur la fréquence mais sur

la complexité des structures grammaticales. Cette procédure pose le pro-

blème de la délimitation des suites les plus longues. Ainsi le verbe cheminer

entre dans deux constructions jugées différentes∞∞: cheminer depuis trois

jours et cheminer le long de la rivière. En fait, il s’agit du même emploi,

comme on peut le voir dans l’exemple suivant∞∞: cheminer le long de la rivière

depuis trois jours.

L’arrière-plan théorique est la grammaire structurale selon laquelle le

sens d’un mot, et surtout d’un verbe, dépend de la construction où il figure.

Cela exclut que les mots puissent être étudiés indépendamment de la phrase

où ils figurent. Le parti pris pédagogique et le souci de s’adresser à des non-

spécialistes expliquent que cet ouvrage n’ait pas recours à des outils théo-

riques généralement admis dans la recherche actuelle. Le souci didactique et

la clarté des constructions sur la base des séquences catégorielles justifient

sans doute que le sujet soit souvent omis, comme, par exemple, dans le

cas du verbe garder, où la suite V + SN + en N ne porte pas d’indication de

sujet, — garder un accusé en prison, mais le lecteur supplée facilement à

— 114 —

SOCIÉTÉ DE LINGUISTIQUE

cette situation. De plus, on sait que le sujet apporte bien moins d’indications

à l’interprétation du verbe que les compléments.

D’autre part, le même souci de clarté a conduit les auteurs à séparer des

constructions qui constituent un même emploi. Ainsi du verbe postuler. Il n’est

pas évident que l’emploi intransitif (postuler à un emploi) soit différent de

la construction directe (postuler un emploi). Il en est de même du verbe

allumer∞∞: en hiver on allume déjà à quatre heures et allumer la lampe, car

le complément circonstanciel est possible avec les deux. Enfin, les suites

figées ne sont pas indiquées comme telles. Elles sont mises sur le même plan

que les constructions libres∞∞: la tour Eiffel brille de tous ses feux, ne pas

briller par son esprit, ne bougez pas ou je tire.

Comme les constructions sont décrites sur la base de séquences catégo-

rielles, les constructions prédicatives nominales sont ignorées et, de ce fait,

les verbes supports. Dans la construction V + SN à SN sous l’entrée poser∞∞:

poser une question à, rien ne permet de voir que le prédicat est le substantif

question et que poser est le verbe support qui l’actualise. Il est précisé que

poser peut être remplacé par adresser, mais il n’y a pas de renvoi à la

construction verbale parallèle questionner qq. Sous ce dernier verbe, la

construction nominale n’est pas signalée non plus. Or, les modifications

catégorielles des prédicats sont fréquentes et permettent des paraphrases

utiles dans l’apprentissage d’une langue. On ne voit pas comment un dic-

tionnaire pourrait se passer de la notion de prédicat nominal, elle permettrait

de décrire autrement un verbe comme effectuer, qui n’est qu’un support et

n’a donc pas d’arguments. Il aurait été utile également, dans la description des

positions argumentales, de préciser la classe sémantique des compléments

d’objets plutôt que de donner un exemple. Enfin, les suites figées, qui sont

très nombreuses, ne sont pas notées comme telles, ce qui laisse entendre par

défaut que ces constructions relèvent d’une combinatoire régulière. Il reste

que ce livre rendra de grands services à ceux qui apprennent le français. Il

s’agit là d’un travail clair, méthodique et d’une grande qualité pédagogique.

Gaston GROSS

1

/

3

100%