dossier - Edimark

© Joubert/Phanie

© CMEABG-UCBL/Phanie

P

etit rappel : l’appareil urinaire

est constitué des organes qui

sécrètent l’urine (les deux

reins), le canal qui conduit l’urine

(l’uretère) jusqu’au réservoir (la vessie

et son canal évacuateur (l’urètre).

Classiquement, on divise l’appareil uri-

naire en deux unités fonctionnelles :

- le haut appareil urinaire qui com-

prend le rein et l’uretère ;

- le bas appareil urinaire qui corres-

pond à la vessie et à l’urètre.

Les reins

Les reins assurent l’équilibre des diffé-

rents secteurs corporels en relation

permanente avec l’environnement

comportemental et physique ; l’excré-

tion calculée des substances inuti-

lisables provenant du métabolisme

endogène ; la fourniture d’hormones

indispensables à la régulation de

différentes fonctions adaptatives.

Le parenchyme rénal est constitué de

500 000 unités fonctionnelles ou

néphrons (1 million pour les deux

reins). Le néphron est l’unité de fabri-

cation de l’urine. Il se compose du glo-

mérule qui fait partie du système vas-

culaire et qui est issu de l’artériole

afférente. Il est situé au niveau du cor-

tex (interface sang/urine, par l’inter-

médiaire d’une membrane semi-

perméable). Le tube urinaire situé au

niveau de la médullaire est décrit par

différents segments : proximal, anse

de Henle, distal. Le néphron est noyé

dans un tissu interstitiel. Un quart de

chaque rein travaille en permanence,

et en cas de perte d’un rein, l’autre

développe une hypertrophie compen-

satrice (devient plus gros mais com-

porte un même nombre de néphrons).

Recevant normalement le quart du

débit cardiaque par minute, le rein est

irrigué chaque jour par plus de

1 700 litres de sang, soit environ

900 litres de plasma. Sur ces 900 litres

de plasma, 20 % sont filtrés au niveau

des glomérules pour former 180 litres

d’urine primitive, lesquels sont ensuite

modifiés dans le passage tubulaire et

aboutissent à 1 à 2 litres d’urines défi-

nitives. Dans ce système artériel, les

capillaires glomérulaires revêtent une

importance primordiale puisqu’ils per-

mettent la filtration dans la chambre

glomérulaire de 120 à 130 ml de

plasma à chaque minute.

La filtration de l’urine primitive est un

phénomène passif, principalement dû

au gradient de pression qui existe

entre l’artère glomérulaire (pression

Néphro-urologie

Comment maîtriser les équilibres

Professions Santé Infirmier Infirmière N° 54 • avril 2004

Sommaire

•Les infections urinaires

•Les infections urinaires nosocomiales (IUN)

•Les incontinences

•Les hématuries

•La rétention aiguë d’urine

•Hypertrophie bénigne de la prostate (HBP)

•Cancers

•Insuffisance rénale chronique (IRC)

•Lithiase urinaire

>>

>> DOSSIER

Un patient admis en service de néphrologie ou d’urologie

peut être hospitalisé pour un bilan programmé de sa mala-

die rénale chronique (ou une chirurgie programmée) ou

hospitalisé en urgence pour le traitement d’une pathologie

aiguë ou pour la prise en charge d’une aggravation de sa

pathologie chronique. De l’accueil en phase aiguë aux

soins pour les patients atteints de maladies chroniques,

comme ceux admis en dialyse, ou dans les services d’im-

plantation rénale, le rôle infirmier s’avère prépondérant.

Préparer, rassurer le patient, expliquer les soins simple-

ment alors que le système est complexe.

NÉPHRO-UROLOGIE 17

Dossier 19/04/04 16:09 Page 17

>> DOSSIER

artérielle) et le glomérule lui-même

(pression voie excrétrice supérieure).

Cette urine primitive, véritable filtrat,

chemine dans le tube contourné dis-

tal, l’anse de Henle et le tube

contourné proximal.

Les tubes du système urinaire sont le

lieu de profondes modifications de

l’urine primitive grâce à la réabsorp-

tion (transferts d’eau et de sub-

stances dissoutes de l’urine vers le

sang) - ou la sécrétion (transferts du

sang péritubulaire vers l’urine). C’est

pendant ce cheminement que, par

des mécanismes de sécrétion et de

réabsorption, est constituée l’urine

définitive. L’urine filtrée est réabsor-

bée à 99 % (concentration des

déchets à éliminer). Les tubes

contournés distaux se jettent dans

les tubes collecteurs qui s’abouchent

au sommet des papilles. Sur celles-ci

est ventousée la voie excrétrice intra-

rénale qui comprend des petits

calices.

La voie excrétrice supérieure est for-

mée par les cavités urétéro-pyélo-

calicielles dont le rôle est d’acheminer

les urines produites en continu par le

rein vers la vessie. Ces cavités sont

entourées d’une musculature lisse qui

se contracte régulièrement. Cette onde

de pression péristaltique, véritable sys-

tole, naît à intervalles réguliers à partir

du bassinet (nœud sinusal) pour che-

miner vers le bas uretère en propulsant

de manière active l’urine vers la vessie.

Cette onde de pression croît au fur et à

mesure qu’elle se rapproche de la ves-

sie. L’uretère, après avoir traversé le

muscle vésical, chemine sous la

muqueuse vésicale pendant quelques

millimètres avant le méat urétéral. Ce

trajet sous-muqueux évite le reflux des

urines vers le haut appareil lors de la

miction, et protège ainsi celui-ci

comme une valve anti-reflux.

La vessie

La vessie est un muscle lisse, creux,

qui stocke les urines entre deux mic-

tions. Pendant la phase de remplis-

sage, le muscle vésical se relâche

adaptant avec précision son volume

(contenant) au volume d’urine

(contenu), maintenant ainsi une

pression intravésicale basse (protec-

tion du haut appareil). Le sphincter

est contracté pendant cette phase.

Lors de la miction, le muscle vésical

se contracte, alors que le sphincter se

relâche (synergie vésico-sphincté-

rienne), permettant ainsi l’expulsion

complète des urines vésicales vers

l’extérieur, via l’urètre. La puissance

du jet urinaire est la résultante de

deux forces, la contraction vésicale

(force active dynamique) à laquelle

s’oppose la résistance urétrale (force

passive).

Professions Santé Infirmier Infirmière N° 54 • avril 2004

DOSSIER

18

>>

L’urètre

L’anatomie de l’urètre de la femme est dif-

férente de celle de l’urètre de l’homme.

Chez la femme, c’est un bref conduit de

3 cm qui fait suite au col vésical. Il contourne

le bord inférieur du pubis puis rejoint la paroi

antérieure du vagin sur laquelle il s’applique

étroitement. Ce conduit s’ouvre à l’extérieur

par le méat urétral au niveau de la vulve, à

2 cm en dessous et en arrière du clitoris,

immédiatement avant l’hymen et l’orifice

vaginal. Il est constitué d’une muqueuse de

type urothélial. Les moyens de fixité de

l’urètre sont le col vésical en haut, la paroi

antérieure du vagin en arrière, et les liga-

ments pubo-urétraux en avant.

L’urètre masculin sert à excréter l’urine

mais aussi le sperme. Il est plus long

que chez la femme (14 cm en moyenne)

et traverse successivement la pros-

tate

(urètre prostatique), l’aponévrose

moyenne

du périnée (urètre membra-

neux) et le corps spongieux (urètre

spongieux). Sa structure est également

différente de celle de l’urètre féminin.

Chez l’homme, l’urètre est constitué

d’un épithélium transitionnel. On dis-

tingue la musculature lisse et la muscu-

lature striée. La première est disposée

autour de l’urètre prostatique, réalisant

un anneau musculaire (sphincter pré-

prostatique) qui s’oppose à l’éjaculation

rétrograde. Sa commande est involon-

taire. La seconde réalise le sphincter uré-

tral externe, de commande volontaire.

Chez la femme, la partie proximale de

l’urètre est bordée par un épithélium transi-

tionnel qui change distalement et devient

un

épithélium squameux non kératinisé.

Cependant, la musculature lisse est iden-

tique à celle de l’homme. La musculature

striée entoure la portion moyenne de l’urètre

sur une hauteur de 2 cm et forme, au des-

sous, un arceau à concavité postérieure.

ALP

Focus ...

Créatinine et urée

L’augmentation de

la créatinimémie au

cours de la

progression de l’insuf-

fisance rénale est due

à une diminution de

la quantité filtrée par

baisse du DFG. (débit

de filtration

glomérulaire).

La quantité d’urée

dépend de l’apport

protéique alimentaire,

de la production

hépatique d’urée et

du catabolisme

protéique endogène.

La concentration

d’urée dans les

liquides de

l’organisme dépend

des capacités

d’excrétion rénale du

DFG et de l’état

d’hydratation des

sujets.

Le rôle du rein est essentiel dans le maintien de l’équilibre hydroélectroly-

tique. Il préserve les compartiments liquidiens de l’organisme : les liquides

intra- (LIC) et extracellulaires (LEC), différents quant aux concentrations

des substances dissoutes, sont d’osmolarités identiques ; le sodium, élé-

ment prépondérant des LEC, doit y avoir une concentration telle que l’osmo-

larité de ce secteur s’équilibre avec celle des LIC.

Le rein intervient également pour équilibrer le bilan hydrique. Il sert à l’équi-

libre et l’excrétion du sodium, de l’eau et de l’urée et des autres électrolytes,

tels que le potassium, le calcium, les phosphates.

Il intervient aussi dans le maintien de l’équilibre acido-basique en agissant

sur la réabsorption des bicarbonates et la régénération tubulaire d’ions

bicarbonates.

Dans l’excrétion des substances organiques, le rein est capable de réabsor-

ber des substances énergétiques (glucose, amino-acides, protéines...) et

de se débarrasser, dans l’urine, de métabolites inactifs comme la créati-

nine, l’urée et l’acide urique.

Rôles du rein

Le rein et les hormones

Le rein est un organe cible pour les

hormones vasoactives, qui agis-

sent sur l’hémodynamique rénale,

et les hormones à action tubulaire,

qui modifient les transferts hydro-

électrolytiques. Le rein est aussi

un organe endocrine sécrétant

des hormones qui ont une action

sur d’autres systèmes, telles que

l’érythropoïétine et le (1,25)-dihy-

droxycholécalciférol.

Dossier 19/04/04 16:09 Page 18

Professions Santé Infirmier Infirmière N° 54 • avril 2004

E

ntre 20 et 50 ans, les infec-

tions sont 50 fois plus fré-

quentes chez la femme, mais

après 50 ans l’incidence chez l’homme

croît nettement du fait de l’augmenta-

tion des maladies prostatiques. La fré-

quence des infections est inférieure à

5 % dans la population féminine en

moyenne et inférieure à 0,1 % chez

les hommes. Mais elle augmente pro-

gressivement avec l’âge.

Les mécanismes de l’infection

Une infection survient quand un

micro-organisme, habituellement une

bactérie provenant du tube digestif,

pénètre dans l’urètre puis dans la ves-

sie et commence à se multiplier. La

plupart des infections sont liées à

Escherichia coli (E. Coli), qui vit nor-

malement dans le côlon, mais on

retrouve également : Proteus, staphy-

locoque, streptocoque, klebsielle, etc.

D’autres germes, comme le Chlamydia

et le mycoplasme, peuvent égale-

ment causer des infections chez

l’homme et la femme, habituellement

limitées à l’urètre et aux organes géni-

taux. Par contre, l’infection par

Chlamydia ou mycoplasme peut être

vénérienne.

Les causes

Chez la femme, l’infection urinaire est

favorisée par la faible longueur de

l’urètre, la modification de l’acidité

vaginale, la diminution des estrogènes

et des sécrétions vaginales – normale

après la ménopause –, certaines

douches vaginales avec des produits

qui déséquilibrent la flore bactérienne

habituelle du vagin et qui facilitent la

colonisation de ce dernier et de

l’urètre par des bactéries d’origine

digestive.

L’infection est surtout favorisée par les

rapports sexuels et, souvent, la pre-

mière infection coïncide avec le début

de l’activité sexuelle. L’utilisation de gel

spermicide est un facteur favorisant.

Les prolapsus de l’utérus et de la ves-

sie, qui entraînent une mauvaise

vidange de la vessie, favorisent égale-

ment l’infection de même que la gros-

sesse, à cause de la compression par

l’utérus, qui entraîne une dilatation,

voire une certaine obstruction des

uretères.

Chez l’homme jeune, la longueur de

l’urètre et les sécrétions prostatiques

acides expliquent en partie la rareté

des infections. Chez l’homme plus

âgé, la diminution de ces sécrétions,

l’augmentation du volume prostatique

et, surtout, la mauvaise vidange vési-

cale liée à l’obstacle prostatique favori-

sent la survenue des infections.

Cependant, chez l’homme comme

chez la femme, le diabète et les mala-

dies neurologiques sont des facteurs

favorisant l’infection urinaire.

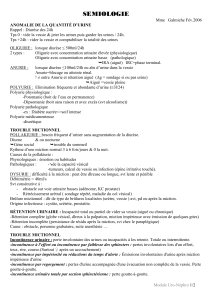

Diagnostic

Certaines infections urinaires peuvent

être sans fièvre, limitées à l’urètre

(urétrite) et à la vessie (cystite),

gênantes mais bénignes. D’autres

accompagnées de fièvre, touchant les

reins (pyélonéphrite aiguë), la pros-

tate (prostatite aiguë), le testicule

(orchite) ou l’épididyme (épididy-

mite) peuvent être graves. La fièvre

est liée au passage du germe dans le

sang (bactériémie). Le risque est l’ag-

gravation de l’infection jusqu’à la sep-

ticémie.

D’autres infections sont des complica-

tions survenant après une interven-

tion, en cas d’obstruction (adénome

de la prostate, anomalie anatomique,

vessie neurologique, calcul, sondage...),

ou dans un contexte particulier

(ménopause, diabète...).

Les symptômes dépendent de l’âge,

du sexe, et de la portion de l’appareil

urinaire qui est infectée. Le risque

essentiel est la remontée de l’infec-

tion et l’apparition de fièvre en cas

d’atteinte de la prostate (prostatite)

ou des reins (pyélonéphrite).

Le diagnostic d’infection urinaire

repose sur l’examen bactériologique

(ECBU), avec la mise en évidence de

la bactérie responsable dans les

urines, et l’étude de la sensibilité du

germe à différents antibiotiques (anti-

biogramme). Le prélèvement des

urines doit être fait dans des condi-

tions d’hygiène qui évitent la contami-

nation accidentelle du prélèvement.

La mise en culture doit être effectuée

dans l’heure, sinon le prélèvement

doit être gardé à 4 °C. Quelquefois le

sondage est nécessaire.

Identification du germe

L’identification du germe repose sur sa

présence à l’examen direct des urines,

sa culture et l’antibiogramme.

L’examen permet d’affirmer l’infection

urinaire quand il montre la présence

d’une bactériurie monomicrobienne

(une seule espèce de bactérie) avec

un nombre de colonies supérieur à

105/ml, associée à une leucocyturie

(présence de globules blancs dans les

urines) > 10 000/ml ou une pyurie

(pus dans les urines).

La présence de plusieurs espèces de

germes chez un patient, en particulier

en l’absence de symptômes, est

habituellement liée à une contamina-

tion du prélèvement. Le seuil de

100 000 colonies/ml est utilisé habi-

tuellement. Il n’est pas formel et un

nombre de colonies inférieur n’exclut

pas totalement une infection, en

fonction du contexte clinique.

Si le nombre de germes est inférieur

à

10 000/ml, on considère qu’il n’y

a

pas d’infection. La présence de germes

sans augmentation du nombre de

>>

>> DOSSIER

NÉPHRO-UROLOGIE 19

Les infections urinaires

Les troubles les plus fréquents

Normalement, l’urine est stérile. Elle ne contient ni microbe,

ni virus, ni champignon. Cependant, les infections uri-

naires sont les plus fréquentes de toutes les infections

bactériennes, quel que soit l’âge. D’autant que l’urine n’a

aucune propriété pour résister aux germes.

Dossier 19/04/04 16:09 Page 19

globules blancs correspond générale-

ment à une contamination acciden-

telle des urines lors du prélèvement,

mais pas à une réelle infection.

Certains agents infectieux fréquents

de l’urètre (Chlamydia, Ureaplasma

urealyticum, Gardnerella vaginalis)

nécessitent des techniques d’identifi-

cation spéciales. Des bandelettes

réactives sont souvent utilisées en

urgence, ou en première intention.

Elles détectent la présence de glo-

bules blancs dans les urines, et sont

très utiles pour éliminer rapidement le

diagnostic d’infection.

Les cystites

La cystite est un état inflammatoire

aigu ou chronique d’origine infec-

tieuse, atteignant la vessie et respon-

sable de brûlures mictionnelles, de

pollakiurie, et de présence de pus

dans les urines.

Le diagnostic de cystite simple est cli-

nique, et l’ECBU est habituellement

inutile dans ce cas précis. Chez la

femme, un traitement antibiotique de

3 jours est habituellement suffisant,

alors qu’une prise unique d’un antibio-

tique, l’est souvent. En cas d’infection

survenant chez une patiente diabé-

tique, ou enceinte, ou en cas de symp-

tômes ayant duré plus d’une semaine,

le traitement est de 7 à 14 jours.

La cystite récidivante est définie par la

survenue de quatre épisodes par an

ou plus. L’infection qui récidive malgré

la stérilisation des urines par un traite-

ment antibiotique efficace doit faire

évoquer l’existence d’un “réservoir”

bactérien (calcul, corps étranger,

tumeur de vessie, malformation…).

Dans ces cas, une échographie rénale

et/ou une cystoscopie sont souvent

utiles, en fonction du contexte et de

l’âge de la patiente. Une infection réci-

divante avec une sensation d’uriner

de l’eau gazeuse suggère la présence

d’une fistule entre l’intestin et la ves-

sie. Souvent, les cystites récidivantes

chez la femme sont déclenchées par

les rapports sexuels. En fonction de

l’interrogatoire sur les circonstances

de survenue des infections, on peut

alors simplement conseiller à la

patiente de veiller à uriner après le

rapport et de prendre un comprimé

anti-microbien le soir des rapports.

Chez la femme âgée, la cystite est sou-

vent favorisée par l’atrophie de la

muqueuse vaginale qui apparaît après

la ménopause, et qui entraîne une

diminution des sécrétions vaginales. Le

traitement anti-microbien doit donc être

associé à un traitement local par des

ovules vaginaux pour favoriser le retour

de sécrétions vaginales satisfaisantes.

L’urétrite

L’urétrite est une infection bactérienne

de l’urètre qui survient quand des

microbes viennent coloniser de façon

aiguë ou chronique les glandes

situées le long de l’urètre masculin ou

féminin. Le Chlamydia, le gonocoque

et l’herpès sont des causes fréquentes

d’infection urétrale chez l’homme et la

femme.

L’infection vaginale par une mycose

(Candida albicans), un parasite (Tri-

chomonas) ou une bactérie peut

entraîner un syndrome urétral aigu.

La difficulté à uriner est due à l’in-

flammation vaginale locale, même

quand l’examen d’urine ne montre

pas d’infection.

Professions Santé Infirmier Infirmière N° 54 • avril 2004

L’infection de l’urètre chez l’homme

entraîne une difficulté à uriner, une

douleur à l’écoulement de l’urine

et, généralement, un écoulement

urétral. Le plus souvent lié à

Chlamydia trachomatis, à un myco-

plasme (écoulement clair), ou à

Neisseria gonor

rhoeae (écoule-

ment jaunâtre d’aspect

purulent,

typique du gonocoque). Les autres

agents infectieux en cause peuvent

être Ureaplasma urealyticum,

Trichomonas vaginalis, Candida

albicans. Les germes sont souvent

associés. Chez l’homme, l’urétrite

non traitée correctement expose au

risque ultérieur de rétrécissement

de l’urètre.

Les atteintes du rein

Les infections urinaires sont ascen-

dantes et atteignent quelquefois les

reins. Ainsi, la pyélonéphrite peut sur-

venir simplement du fait de la remon-

tée des microbes de la vessie vers les

reins lors d’une cystite initialement

banale. La pyélonéphrite désigne une

infection bactérienne du rein (elle ne

Infos ...

Chez l’enfant

Chez le jeune enfant,

il est parfois difficile de

faire le diagnostic

d’infection urinaire car

l’enfant ne peut décrire

ses troubles, et

les symptômes sont

souvent atypiques et

sans rapport direct avec

l’appareil urinaire :

nausées, vomissements,

altération de l’état

général… Parfois,

la survenue de fuites

urinaires ou une

mauvaise odeur

des urines peut attirer

l’attention. On estime

que 3 % des filles et

1 % des garçons ont eu

une infection urinaire

avant l’âge de 11 ans.

Et une infection urinaire

est plus souvent en rap-

port avec une anomalie

du système urinaire.

DOSSIER

20

>>

>> DOSSIER

Ces examens ne sont pas tous obligatoires dans tous les cas :

✓Une radiographie simple de l’arbre urinaire recherche un calcul

éventuel.

✓Une échographie des reins recherche une dilatation des cavités rénales,

un calcul.

✓Une urographie intraveineuse (UIV) permet de voir la sécrétion des

urines par les reins et de rechercher un obstacle.

✓Un scanner rénal, en cas d’infection grave, recherche un abcès du rein ;

✓Une urétrocystographie rétrograde est effectuée si l’on suspecte un

reflux vésico-urétéral, en particulier en cas de pyélonéphrite récidivante ou

d’infection urinaire fébrile chez l’enfant. L’examen consiste à remplir la ves-

sie avec un liquide opaque aux rayons X, et à voir si ce liquide remonte

dans l’uretère. L’examen doit être fait 2-3 mois après l’épisode infectieux

aigu (car l’infection peut créer un reflux transitoire) ;

✓Une scintigraphie rénale permet, après injection intraveineuse d’une

substance légèrement radioactive, de mesurer la fonction respective de

chaque rein en plaçant le patient sous une gamma-caméra. On utilise sur-

tout cet examen chez l’enfant et/ou quand il existe des séquelles rénales

d’infection.

Focus ...

En cas de pyélonéphrite aiguë

Dossier 19/04/04 16:09 Page 20

Professions Santé Infirmier Infirmière N° 54 • avril 2004

doit pas être confondue avec la glo-

mérulonéphrite, qui est une affection

inflammatoire des cellules filtrantes

du rein). Elle se traduit par de la fièvre,

souvent des frissons, une douleur

lombaire unilatérale, et souvent des

envies d’uriner fréquentes et des brû-

lures en urinant. L’examen des urines

montre une infection avec un germe

et du pus (pyurie), et il existe souvent

une bactériémie.

La pyélonéphrite chronique est

définie par la présence d’une cica-

trice du tissu rénal avec une rétrac-

tion de la cavité urinaire adjacente.

Cela correspond à un aspect radio-

logique montrant des reins bosse-

lés avec une déformation des cavi-

tés et une cicatrice du tissu rénal.

Classiquement secondaire à une

infection microbienne chronique

du rein, elle est souvent bilatérale.

La pyélonéphrite chronique sur-

vient le plus souvent chez des

patients ayant des anomalies ana-

tomiques obstructives, des calculs

responsables d’infection chronique

ou un reflux vésico-urétéral.

La prostatite

La prostatite est l’infection de la

prostate par une bactérie. S’il n’y a

pas de rapport entre prostatite et

cancer de la prostate, la prostatite

augmente souvent le taux de PSA

dont le dosage doit être revu

3 mois après l’épisode infectieux

en cas d’augmentation initiale du

taux de PSA. L’infection peut être

aiguë, avec un début souvent bru-

tal, comportant fièvre, frissons,

troubles urinaires, pesanteur et/ou

gêne dans le bas-ventre, douleur

lombaire, sang dans les urines, éja-

culation douloureuse. La notion de

troubles urinaires d’apparition

récente avec fièvre suffit à faire évo-

quer le diagnostic de prostatite. La

prostate est généralement doulou-

reuse au toucher rectal. L’ECBU

montre le plus souvent des germes

(colibacille en général), avec du

pus dans les urines. Les prostatites

sont plus souvent à Chlamydia

chez les patients de moins de

35 ans, et plus souvent à colibacille

chez les patients plus âgés.

L’écho-

graphie vésico-prostatique permet

d’évaluer le volume prostatique et

la vidange vésicale. Éventuellement,

en cas de prostatite récidivante, on

fait une fibros-copie de l’urètre et

de la vessie, ou une urétrographie à

la recherche d’un rétrécissement

urétral.

L’infection récidivante de la pros-

tate est la cause la plus fréquente

d’infection urinaire récidivante chez

l’homme du fait de la réintroduc-

tion du germe dans la vessie à par-

tir des glandes prostatiques infec-

tées. Cette prostatite chronique

peut s’accompagner d’une fièvre

minime ou d’une gêne pelvienne.

Le diagnostic de prostatite ne

repose pas sur une image échogra-

phique. Des calcifications prosta-

tiques visibles en échographie sont

fréquentes, même chez des sujets

normaux, et sont souvent signalées

par les radiologues. Cependant, ces

images sont tout à fait aspéci-

fiques, elles ne constituent en

aucune manière le signe d’une

prostatite évolutive, et ne nécessi-

tent aucun traitement particulier.

Parfois, une hémospermie révèle

l’infection intra-prostatique. La pré-

sence de sang dans le sperme, sou-

vent inquiétante pour le patient, est

généralement le signe d’une infec-

tion et non pas un signe de cancer

de la prostate.

Quant au terme de prostadynie, il

est employé pour une affection qui

a tous les symptômes d’une prosta-

tite, mais sans qu’aucun microbe

ne soit trouvé à l’examen de l’urine

et du sperme non plus aucun glo-

bule blanc. La cause de cette affec-

tion est inconnue et aucun traite-

ment n’est réellement efficace.

Orchite et épididymie

L’épididyme est le canal dans lequel

passent les spermatozoïdes à la

sortie du testicule. L’épididyme se

continue par le canal déférent. Les

infections de l’épididyme et du tes-

ticule sont souvent associées, réali-

sant alors une orchi-épididymite.

Elle peut être aiguë et se traduit par

une augmentation du volume de

l’épididyme, une douleur de la

bourse, avec des troubles urinaires

variables, de la fièvre et la présence

inconstante de germes dans les

urines. Le risque, en l’absence de

traitement, est la sténose de la voie

génitale et l’infertilité.

L’orchite aiguë se traduit par une

augmentation du testicule, une

douleur de la bourse, avec des

troubles urinaires variables, de la

fièvre et la présence inconstante de

germes dans les urines. L’infection

est généralement unilatérale. Chez

l’enfant, toute douleur au niveau

des bourses doit faire évoquer

avant tout une torsion du testicule,

qui nécessite un traitement chirurgi-

cal en urgence. En cas d’infection

urinaire avec fièvre importante,

s’accompagnant de frissons et

d’une altération de l’état général,

une hospitalisation est nécessaire

car un traitement efficace par voie

intraveineuse est recommandé.

Le principe général est de traiter

avant le résultat des prélèvements,

et d’adapter ensuite les antibio-

tiques en fonction du résultat de

l’antibiogramme (étude de la sensi-

bilité des germes). Le traitement

initial intraveineux est poursuivi jus-

qu’à 48 heures après la disparition

de la fièvre. Le relais est ensuite

pris par un traitement par voie orale

qui sera prolongé 3 à 4 semaines. Il

ne faut pas arrêter le traitement

prématurément, même en cas de

disparition des symptômes après

quelques jours, car le risque de

rechute est alors important. Dans

tous les cas, il faut traiter si néces-

saire une éventuelle obstruction,

(montée de sonde urétérale, drai-

nage percutané du rein…).

ALP

>> DOSSIER

NÉPHRO-UROLOGIE 21

Tuberculose urogénitale

La maladie est causée par le

bacille de la tuberculose qui,

après une infection pulmo-

naire initiale, migre vers le rein

et/ou la prostate. La présence

de pus et de bacilles dans la

voie excrétrice entraîne les

symptômes, essentiellement

une irritation vésicale (envies

d'uriner fréquentes, brûlures

en urinant).

Dossier 19/04/04 16:09 Page 21

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

1

/

16

100%