la mondialisation, un processus multiforme, aux multiples effets et

LA MONDIALISATION, UN PROCESSUS MULTIFORME,

AUX MULTIPLES EFFETS ET CONTESTE

INTRODUCTION :

La mondialisation constitue ce processus d'intégration de la quasi-totalité des pays du

monde dans une sorte de vaste marché unique où les marchandises, les capitaux et les idées

circulent de plus en plus librement et rapidement. Pour beaucoup, elle revêt un caractère qui

semble irréversible et elle conditionne toute l’organisation actuelle du monde : nous vivons dans

un espace dorénavant mondialisé.

Quelles réalités se cachent derrière cette notion, largement médiatisée, de « mondialisation » ?

Multiforme, la mondialisation l’est assurément tant les domaines dans lesquels elle s’exerce et les

acteurs qu’elle mobilise sont nombreux et différents. Ses effets sont aussi multiples puisque, si

elle peut apporter richesse et développement, il n’en est pas moins vrai que, dans d’autres cas,

elle révèle et accentue les inégalités. C’est pour cette raison que la mondialisation suscite tant de

contestations, à l’échelle mondiale comme aux échelles locales.

I) UNE MONDIALISATION MULTIFORME

A) Les domaines

Mondialisation économique :

- diffusion du modèle libéral : Libéralisme = doctrine économique pour laquelle l'État ne doit

pas intervenir dans le libre jeu de la concurrence. Mondialisation = accélération et élargissement

de flux de produits et de services qui exacerbe la concurrence entre entreprises et entre

territoires. Données fondamentales de la mondialisation et donc de l'interdépendance des

économies : généralisation du libre-échange et mise en place de stratégies mondiales par les

pays industriels et les FTN.

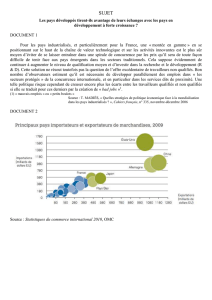

- flux de marchandises de toutes sortes : Commerce international devenu le moteur de

l'activité économique globale. Les exportations mondiales ont doublé entre 1970 et 2000, passant

de 17% à 21% du PIB mondial. Les 3/4 des exportations mondiales concernent les produits

manufacturés (Matière première transformée industriellement. Les biens peuvent être semi-

élaborés [ciment, acier, produits chimiques…], d'équipement [machines, automobiles,

construction navale, matériel électronique et de télécommunication….] ou de consommation

[agro-alimentaire, textiles, électroménager…]). Ces flux sont renforcés par la mobilité des unités

de production dans le cadre de la division internationale du travail (les délocalisations) et les IDE

(Investissements directs à l'Étranger = placement de capitaux effectués par des entreprises à

l'étranger en vue d'augmenter leur capacité de production par l'achat d'autres entreprises ou par

des créations de filiales).

Mondialisation de certains comportements culturels : aliments, vêtements, musique…

Promotion et banalisation de certains biens devenus emblématiques (Coca-Cola, Mc Do, Nike…)

Industrialisation et urbanisation ont entraîné la naissance et l'expansion d'une culture mondiale,

fondée sur les valeurs de l'Occident. Semble que ce soit la culture américaine qui s'impose :

produisent et exportent un modèle global de modernité par le biais de trois types d'espaces

identifiables par tous : des espaces de circulation (routes, autoroutes, aéroports), de

consommation (hypermarchés, restauration rapide) et communication (satellites pour l'audiovisuel

[cinéma, télé], Internet, téléphonie…)

Diffusion à l'échelle de la planète d'idéaux :

- ONU : A longtemps souffert d'une paralysie liée aux affrontements de la Guerre Froide,

mais tend maintenant à retrouver une certaine légitimité. Activités = maintien de la paix,

affirmation de grands principes, notamment concernant les droits de l'Homme… Au travers

d'organisations spécialisées : multiplication de conventions et traités internationaux, orientation de

la réflexion autour des questions de développement.

- Kyoto : Protocole de Kyoto = accord international résultant de la Conférence de Kyoto

(Japon) en 1997. But = réduire les émissions de gaz à effet des serre (logique de développement

durable). Pour entrer en vigueur, accord devant être ratifié par un ensemble de pays industrialisés

responsables d'au moins 55% de ces émissions. Refus des Etats-Unis et de la Russie = non-

application de cet accord.

B) Les outils/acteurs

OMC : Multiplication des organisations financières et économiques après la 2nde Guerre mondiale.

Dominées par Etats-Unis et pays industrialisés : OMC (cf. déf), mais aussi FMI (fonds monétaire

international : organisation financière créée en 1944 et chargée de veiller à la régularité des

transactions financières entre États. Il mène aussi des missions de conseil et d'assistance et de

prêts aux États en difficultés économiques ou financières), OCDE (Organisation de Coopération

et de Développement Économique, créée en 1948 avec la mise en place du plan Marshall.

Regroupe les États développés d'économie capitaliste, alliés des Etats-Unis)… Disposent de

pouvoirs étendus. Leur but = favoriser l'essor du commerce international. OMC par ex : éliminer

toutes formes de protectionnisme.

Grandes réunions internationales :

- Les conférences de l'OMC

- Davos, station touristique suisse, accueillant chaque année le World Economic Forum qui

réunit responsables de FMN et hommes politiques et qui est devenu un des symboles de la

mondialisation économique.

- Le G8/G7 : né en 1975 à l'initiative de Giscard d'Estaing qui a convoqué à Rambouillet les

chefs d'État ou de gouvernement des 5 pays les plus riches de la planète (G5 = Etats-Unis,

République Fédérale d'Allemagne, Japon, Royaume-Uni et France) pour parvenir à des accords

limitant la fluctuation des monnaies. Élargissement progressif à l'Italie et au Canada (G7), à la

Russie depuis 1997 (G8). Réunions non institutionnelles où les membres abordent les problèmes

économiques et, de plus en plus, politiques. Suscite des réactions critiques des autres États qui

n'y participent pas.

Technologies de la communication : satellites de communication, développement de la

télématique et d'Internet, puissance des grands groupes de communication (cf. l'empire du Rupert

Murdoch possédant 175 journaux, plusieurs centaines de chaînes de télé sur quatre continents).

Actrices majeurs de la mondialisation : les FTN. Emploient 75 millions de salariés. Entre 1970

et 2000 : le nombre de FMN a été multiplié par 10 et le nombre de filiales à l'étranger par 3 (partie

à bien davantage développer que cela… bien sûr…).

Outre une intégration économique poussée, la diversité des acteurs et des domaines de la

mondialisation entraine une uniformisation des comportements. Cependant, il apparaît, bien

qu’elle puisse être un facteur de croissance, que ce système-monde soit pourvoyeur d’un grand

nombre de laissés-pour-compte.

II) UNE MONDIALISATION AUX EFFETS MULTIPLES

A) Elle amène richesse et développement

Exemple de pays qui se sont développés ou enrichis, à des degrés divers, grâce à

l'ouverture sur l'étranger (Mali, Brésil, Corée…) : L'Asie de l'Est et du Sud assure de nos jours

près de 80% des exportations de produits manufacturés des PED. Mondialisation actuellement

perçue comme une chance par certains États exportateurs, notamment de produits agricoles

(Brésil, Inde…).

Exemples à l'échelle locale, voire nationale pour la croissance d'une société :

Les métropoles (très grandes villes qui concentrent les pouvoirs et exercent une forte influence

régionale, nationale, voire pour les villes-globales mondiale) sont au cœur de la mondialisation :

elles sont le moteur du développement des territoires qu'elles dominent. Pour les PED, la plupart

des spécialistes pensent qu'en devenant des lieux de concentration de richesses et de

développement, cela fait "tâche d'huile" sur le reste du pays. Des classes moyennes éduquées,

consommatrices, apparaissent en Amérique latine et en Asie.

Jamais notre planète n'a produit autant de richesses : le doit en partie à la mondialisation.

Tous les pays sont concernés, mais ils n'ont pas atteint le même niveau de développement = 1%

des plus riches de la planète possède autant que les 57% les plus pauvres. Certains pays ont vu

leur IDH diminuer entre 1990 et 2000.

B) Elle révèle et accentue les inégalités

Différences de potentiels entre les pays (ressources, main-d'œuvre, salaires, technologies,

capitaux…) : Pays qui on connu une forte croissance, comme l'Inde et la Chine, avaient des

économies exportatrices en produits manufacturés ou en produits agricoles. Les NPI d'Asie du

Sud-Est devenus des pays-ateliers grâce à leur potentiel en main-d'œuvre et leur stabilité

politique, contrairement à l'Afrique et bénéficiant des investissements de la puissance japonaise

toute proche.

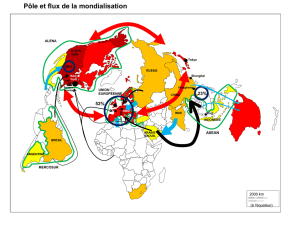

A l'échelle mondiale, le renforcement des espaces "commandeurs" de la mondialisation

(Triade) et périphéries davantage soumises aux besoins et règles des centres : La Triade = 90%

des échanges mondiaux, 3/4 de ces échanges mondiaux sont des flux Nord/Nord. Autre "règle" :

chaque pôle a des relations privilégiées avec ses voisins (ex : Amérique latine envoyant 63% de

ses exportations vers les Etats-Unis et le Canada). D'où une marginalisation des périphéries (en

particulier les PMA), à l'exception des NPI.

Régions marginales du commerce international restant très dépendantes des pôles majeurs : les

pays qui semblaient sur la voie de la croissance dans les années 70, en recul dans les années 80

et 90 (début de la mondialisation) sont la preuve qu'ils ne progressent pas suffisamment pour

jouer un rôle véritable dans le commerce mondial.

Fonctionnement actuel de la mondialisation = double inégalité :

- celle des richesses, opposant pays riches industrialisés et PED

- celle des pouvoirs, opposant pays riches qui dirigent et organisent la mondialisation et les

autres.

A l'échelle nationale et locale, des inégalités qui se creusent (pauvreté, chômage,

dégradation de la qualité de vie : cf. Mali, pays de l'Est, Lorraine, quartiers pauvres de Rio) :

Dans les pays industrialisés : tertiarisation (accentuation du poids du tertiaire dans l'économie) et

métropolisation (renforcement des métropoles) accentuant les écarts entre les territoires branchés

sur l'économie-monde et les autres. Fin du XXe = retour du paupérisme (appauvrissement de la

population) et problèmes frappant certains territoires, comme les banlieues des grandes villes.

Les délocalisations industrielles sont rendues responsables de la montée du chômage.

Dans les PED : mêmes disparités géographiques et contrastes sociaux encore plus forts, avec

une société à deux vitesses encore plus inégalitaire que dans les pays riches. Les grandes

métropoles des PED connaissent de forts contrastes sociaux entre les populations (classes

supérieures et moyennes) qui participent à la mondialisation et les autres (la majorité des

habitants) : cela se traduit par la ségrégation spatiale (quartiers très pauvres, bidonvilles, favelas

qui coexistent avec des quartiers riches en tous points semblables à ceux des métropoles des

pays riches.cf par exemple la question de l'approvisionnement en eau potable très variable d'un

quartier à l'autre). De même, les campagnes sont généralement très pauvres.

La mondialisation a son revers : les conditions de travail et de rémunération font que les

populations demeurent pauvres et peu formées. La croissance économique induit, en fait, peu de

développement.

Cette distorsion entre croissance économique et développement entraîne un certain

nombre de contestations. Emanant d’Etats ou de simples citoyens, celles-ci ont en commun,

qu’elles soient à l’échelle mondiale ou locale, de proposer d’autres logiques d’organisation de

l’espace mondial.

III) UNE MONDIALISATION CONTESTEE

A) A l'échelle mondiale

Associations économiques : UE, ALENA (cf. cours) = groupes d'États formant des alliances

économiques et politiques. Expriment une tendance forte à la régionalisation de l'économie

mondiale = des États coopèrent pour être plus forts dans la compétition économique mondiale. La

plupart de ces organisations sont assez faiblement intégrés, à l'exception de l'UE (cap important =

mise en place de l'euro en 2002). Peuvent être considérées comme une riposte à la

mondialisation et une autre logique d’organisation du monde (Aspect à développer et expliquer

avec le cours).

G21 : Lors de la conférence internationale de Cancun (cinquième conférence ministérielle de

l'OMC, septembre 2003) : L’Inde, le Brésil et la Chine qui a eux trois représentent près de 40 %

de la population de la planète ont pris la tête d’un groupe d’une vingtaine de pays du Sud,

refusant les projets euro-américains en matière d’agriculture. La conférence de l'OMC s'est soldée

par un échec : aucune déclaration finale n'a pu recueillir un consensus chez les 146 Etats

membres.

Mouvement altermondialiste : Au cœur des démarches altermondialistes = la question d'un

contrôle citoyen, du commerce équitable et éthique (interdiction du travail des enfants), de la

taxation des flux de capitaux (concept altermondialisme à définir).

De grandes causes mobilisent hommes et femmes de cultures différentes = lutte contre les

inégalités et la pauvreté (forums sociaux = réunions internationales de citoyens et d'ONG,

regroupés autour d'une analyse critique de la mondialisation économique. Les 1ers = Porto

Alegre au Brésil), défense de l'environnement, mobilisation contre les grandes épidémies comme

le SIDA et, plus largement, défense des droits de l'homme.

B) Aux échelles locales

Les citoyens : Diffusion de la culture et des valeurs occidentales à la fois et pleine expansion et

en pleine contestation. Opposition grandissante des habitants des pays riches, comme des pays

pauvres à la libéralisation de secteurs de plus en plus nombreux (télécommunications, transports,

culture…).

Le commerce équitable : Règles commerciales nouvelles destinées à assurer un meilleur prix,

plus stable, plus élevé au vendeur pour aider les producteurs des pays en développement.

En dépit de la diffusion du modèle de société de consommation occidentale : la majorité des

habitants de la planète restent à l'écart de ce modèle = stratégies des FTN pour imposer des

biens uniformes sont généralement des échecs face aux habitudes et coutumes alimentaires et

culturelles nationales, voire régionales.

CONCLUSION :

Génératrice d’inégalités et conduisant à une différenciation aigüe des territoires en fonction

de leur intégration plus ou moins poussée, la mondialisation est une réalité complexe du monde

actuel. Multiforme et aux multiples effets, elle a donné naissance à un espace dorénavant

mondialisé que tentent de contenir d’autres logiques de l’organisation du monde. Celles-ci

relèvent d’ailleurs souvent de la contestation et consacrent l’émergence d’une opinion publique

mondiale…

A l’instar de ces contestations, on peut légitimement se demander si une autre mondialisation est

possible, plus éthique, plus « humaine ». Aucun cas, le concept de « développement durable »,

relativement récent, peut sembler apporter un début de réponse.

1

/

4

100%