lire le huitieme volet

MERCREDI2JANVIER 2013 23

Rendezvous avec le stress

Catherine Lambertini

catherine.lambertini@centrefrance.com

L’ hospitalisation

imprévue passe,dans la majeu

re partie des cas,par les urgen

ces.Dans la salle d’attente dé

diée aux familles et

accompagnants des patients,les

doigts se tordent, les yeux rou

gissent, le stress gagne du ter

rain.

«Cen’est pas

opérable. Il faut

attendreque ça se

résorbe. »

Mercredi dernier,midi, cinq

personnes d’une même famille

attendent des nouvelles du pa

triarche.Lematin, vers 8heu

res, l’une de ses filles aappelé le

SAMU. Il yavait urgence.

L’homme de 71 ans avait «tout

un côté paralysé ». Les pom

piers sont venus le chercher et

l’ont emmené aux urgences.Sur

place,une partie de la fratrie se

rejoint. Commencent alors de

longues heures d’attente,pour

quatredes huit enfants et

l’épouse.

«C’est l’angoisse », lâche l’uni

que fils.Lediagnostic est tombé

relativement tôt :AVC (accident

vasculairecérébral). Mais la fa

mille peine àêtreinformée et la

confusion s’installe.Caillot ?

Hémorragie ?Lepatient asubi

un scanner,dont les images ont

été envoyées àDijon. «Ils disent

que ce n’est pas opérable.Ilfaut

attendreque ça se résorbe.»

Vers 12 h30, en manque de

nouvelles,l’une des filles partà

la rencontred’un médecin, sui

vie par sa mère. Quelques mi

nutes plus tard, les deux fem

mes ressortent. L’ esprit plus

clair,mais pas apaisé pour

autant. «C’est une hémorragie

dans le cerveau, on nous a

montré l’image.Cen’est pas

opérable,confirmetelle.C’est

grave. »Ses yeux s’emplissent

de larmes.Elle les retient. Sa

sœur,celle qui aprévenu les se

cours,est en état de choc de

puis le matin. Elle ne dit pas un

mot.

«Ils disent que ça peut êtredû

àune poussée d’énervement. »

Le reste de la famille acquiesce.

«Onnel’a pas vu, ce ne sera

possible que quand ils lui

auront trouvé une chambre. »

Le fils s’agace.L’incompréhen

sion le gagne.«Siçasetrouve,

il ne sait même pas qu’on est là.

S’ils savent qu’ils ont tant de

patients dans l’année,ils pour

raient agrandir !»

«Çavaaller. […]C’est

un ancien combattant »

Les enfants,unpeu perdus,

essaient alors de comprendrece

qui les aamenés là. Le médecin

aparlé d’énervement. Ilscher

chent des explications.«De

toute façon, il atoujours été

comme ça », tranche le fils.Une

formule courante,qui pour une

personne en bonne santé

n’aurait soulevé aucun étonne

ment. Mais,étreint par le re

mordd’avoir pu évoquer son

pèreaupassé, il se reprend :

«Enfin, il est toujours comme

ça. Mais ça va aller.Cen’est pas

la premièrefois.Iladéjà eu un

triple pontage. Et puis,c’est un

ancien combattant. Il afait la

guerre»,serassurelejeune

homme.Comme il peut.

«Ilaurait mieux valu un

caillot, ils auraient pu le fluidi

fier.Leproblème,c’est qu’il pre

nait justement des médica

ments pour fluidifier le sang. »

Ilsont conscience que l’instant

estcrucial. Ne pas pouvoir voir

leur père, le toucher leur est in

supportable.Surtout s’il devait

lui arriver quelque chose.Mais

ça, ils s’interdisent d’ypenser.

Ilsserésignent. Et patientent. ■

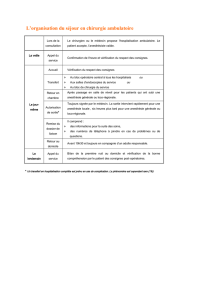

Attente

Dans ce huitième voletdenotre

série sur l’hôpital d’Auxerre,nous

vousemmenons dans son quoti-

dien :les opérationsprogram-

mées, mais aussi l’attente et l’an-

goisse des patients et de leurfa-

mille…

ANGOISSE. Dans la salle d’attentedes urgences, les famillesdes patients appréhendent le diagnostic et les solutions

proposées par l’équipe médicale. PHOTO FLORIAN SALESSE

S’il existe des centresoudes uni-

tésantidouleurdans les hôpitaux

français, celui d’Auxerre ne dispo-

se que d’une consultation anti-

douleur,sans lit d’hospitalisation

ni équipe spécifiquement dédiée.

Le Dr Rodriguezest le seul à

tenir cette consultation pour la

quelle il faut compter deux à

trois mois d’attente.Lademan

de est importante (250 nou

veaux patients chaque année) et

les pathologies parfois lourdes.

«Ceque je rencontreleplus

souvent, ce sont des cas de lom

balgie (douleurs du dos) et de

douleurs diffuses ostéomuscu

laires (fibromyalgie) », indique

le Dr Rodriguezqui, afin de par

venir àsoulager les douleurs,

s’appuie sur des gestes techni

ques (auprès d’ostéopathes,po

dologues,psychologues…) et

des médicaments (psychotropes

et antalgiques).

Mais il aégalement recours à

l’auriculothérapie,«une techni

que qui rééquilibreles états

psychoémotionnels », en pi

quant de minuscules aiguilles

sur des points précis de l’oreille.

Le médecin dit obtenir 70 %de

«bons résultats ». Même si,

«parfois,les patients sont

sceptiques.»Entout cas,lepre

mier conseil, c’est qu’il faut ac

cepter sa douleur.«Quand on

est constamment en révolte,on

atoujours mal. » ■

C. L.

TECHNIQUE. L’auriculothérapie.C. L.

Douleur

Une prise en charge

aux techniques multiples

La peurdes aiguilles,del’incon-

nu, du noir,denepas se ré-

veiller,d’être malade au réveil,

de ce que le chirurgienvatrou-

ver pendant l’interventionou

l’angoisse de lâcherprise. L’anes-

thésierenvoie nombre de pa-

tients àdes peursancestrales.

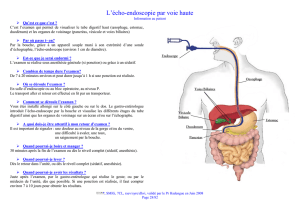

L’acteest pourtant scientifique.

«Çaparaît plausible que les

gens aient peur,puisqu’on en

tend de temps en temps parler

d’accident », conçoit le Dr Pier

re Rodriguez, chef de service

anesthésiologieréanimation. Le

risque de choc allergique existe

en effet. «Oncompte un cas de

choc gravepour 1.000 pa

tients.»Enunquartd’heure, le

temps d’une consultation pré

anesthésique (obligatoireavant

toute opération), le médecin

tente,sibesoin, de rassurer le

malade.

Trois drogues sont utilisées

pour l’anesthésie àdes degrés

divers :undérivé de la morphi

ne pour bloquer la douleur,la

narcose,pour fairedormir,etle

curarepour le relâchement

musculaire. Le narcotique,

d’abordinduit en intraveineuse

est remplacé par une forme ga

zeuse tout au long de l’interven

tion, en fonction de l’âge et du

poids du patient. «Onbaisse les

doses avant la fin de l’interven

tion. »Silemédecin prescrit les

doses et la technique,aubloc,

les gestes sont assurés par les

infirmiers anesthésistes.«Ils

sont la cheville ouvrièrede

l’acte.S’ils viennent àmanquer,

on ferme des salles d’opéra

tion. » ■

C. L.

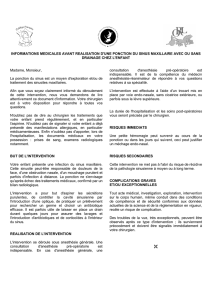

OPÉRATION. Durant tout le long de l’intervention chirurgicale, l’anesthésie

est prolongée par intubation et intraveineuse. PHOTO C. L.

Anesthésie

«Çaparaît plausiblequ’ils aientpeur »

Àcœur ouvert

24 MERCREDI2JANVIER 2013 MERCREDI 2JANVIER2013 25

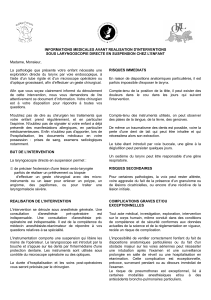

AVANT. Avant d’êtreemmenéaubloc opératoire,Bruno aété douchéetasubi plusieurs analyses.

CHIRURGIE. Bruno est opéré par cœlioscopie. Cette technique permet au chirurgien d’intervenir sans ouvrir l’abdomen du patient. Il manœuvreàl’aide de trocarts et d’unecaméra, introduits dans de petites incisions.

PENDANT. De longues minutes s’écoulent avant que Bruno, allongé sur la table d’opération, ne soitpleinementanesthésié. APRÈS. Bruno met une heureàouvrir les yeux, et restesonné un moment.

Opéré le matin, de retour chez soi le soir

7heures

Bruno (*), âgé de 77 ans,atout intérêt à

êtrematinal. Il va subir le premier acte

chirurgical de la journée.Une hernie in

guinale.Son opération est programmée en

ambulatoire, depuis un mois et demi. Dé

barqué àl’hôpital à7heures,ilad’abord

été douché, avant une batterie d’analyses :

température, tension, constantes vitales.

Le personnel soignant lui aadministré un

calmant afin qu’il soit le plus détendu

possible.Ets’est assuré auprès de ses pro

ches qu’il ne serapas seul, àdomicile,à

son retour de l’hôpital. «Enambulatoire,

il doit toujours yavoir une personne avec

le patient, la nuit quisuit l’opération », ex

plique l’infirmièred’astreinte.

La chambredans laquelle le septuagé

nairepatiente aleteint blanc livide,bien

plus que lui dont les joues sont légère

ment rosies.Iln’est pas inquiet, se tourne

les pouces –ausens proprecomme au fi

guré –etbouge légèrement les pieds,plai

sante au sujet de son bracelet :«Ils ont

mis mon nom et ma date de naissance,

pour ne pas se tromper.»

Ce n’est que 45 minutes après son arri

vée que le brancardier viendraenfin le

chercher pour le conduireaubloc.Ilat

tendraencoreune petite demiheuredans

la salle dite d’accueil, auprès d’autres ma

lades,simplement recouverts d’une blou

se et d’une couverture. Régulièrement, le

personnel du bloc passe pour prendredes

nouvelles de chacun des patients,séparés

les uns des autres par une sorte de para

vent blanc.Pendant ce temps,l’équipe

préparelasalle d’op.Jusqu’à ce qu’enfin,

le futur opéré entre… ■

(*) Il s’agit d’un prénom d’emprunt.

Allongé sur la table d’opération, Bruno est d’abordpris

en charge par l’équipe d’anesthésie.Électrodes,perfusions,

il est vite raccordé àtout un tas de fils.«Elle est toujours

là, votrehernie ?»,taquine le chirurgien, qui fait les cent

pas dans le service en attendant d’êtreàpied d’œuvre.

L’équipe est d’humeur badine.Petit tacle de l’infirmier

anesthésiste (Iade) àl’interne de sa spécialité :«Tuvas de

voir prendrel’escabeau », en référence àsapetite taille.On

sent la sympathie qui les unit. Sans pour autant qu’ils per

dent le patient de l’œil. À8h20, ce dernier ferme les yeux,

mais peine àvraiment s’endormir.L’infirmier tireréguliè

rement sur ses paupières pour vérifier qu’il est inconscient,

avant de l’intuber,cinq minutes après.

Unefois Bruno sédaté, son corps est désinfecté par une

aidesoignante.Sous l’effet de la bétadine®, sa peau tire

sur le rouge brique.Pendant ce temps,l’Ibode (infirmière

de bloc opératoire) préparelekit de chirurgie :pinces à

clamper (servant àfermer les vaisseaux pour stopper l’hé

morragie), scalpels,solutions diverses,etc.Une fois le chi

rurgien équipé, il ne reste que les champs stériles àposer.

Le praticien effectue son premier acte chirurgical à8h38:

il implante une aiguille dans le ventredupatient, et diffuse

du gaz carbonique pour lui gonfler l’abdomen. Avant de le

raser àl’endroit où il pratiquerales incisions.«Pour être

chirurgien, il faut avoir la célérité des barbiers », s’amuse

til.Leseptuagénaireest opéré par cœlioscopie.Peu inva

sive, cette technique permet àl’équipe médicale de ne pas

ouvrir le ventre. Le chirurgien effectue trois petites en

tailles pour passer les trocarts,sortes de longues tiges qui

sont introduites àtravers la paroi de l’abdomen de Bruno

et grâceauxquelles il va pouvoir opérer.Lapremièreinci

sion, de onzemillimètres,sertàinsérer la caméra. Le mé

decin effectuerason intervention en fonction de ce qu’il

verrasur l’écran auquel elle est reliée.Les deux autres cou

pures ne sont que de cinq millimètres.Elles permettent

d’introduireune pince et un scalpel miniatures,qui vont

disséquer la hernie.Untravail d’une précision extrême.

Unefois cet ouvrage effectué, il ne reste qu’à positionner

et fixer une prothèse.L’intervention en tant que telle

n’auraduré qu’une quinzaine de minutes.L’opération ter

minée,les trois entailles sont refermées par des agrafes,

sur lesquelles sont disposés des pansements.

Si aucune complication ne s’est présentée lors de l’inter

vention, le réveil est plus dur pour Bruno qui, une fois l’ab

domen nettoyé par les soignants,nereprend toujours pas

conscience.Unpeu trop de stress,d’après l’Iade.Etl’une

des drogues injectée pour l’opération que son corps peine,

àl’évidence,àéliminer.Iltente de le stimuler,mais n’ob

tient qu’une «petite réponse ». Àl’extérieur,d’autres mala

des attendent leur chirurgie.Plusieurs personnes s’activent

déjà àpréparer la salle pour le suivant. L’infirmier appelle

la salle de réveil pour l’informer de l’arrivée de Bruno.Une

bouteille d’oxygène,àlaquelle il est relié, est fixée au lit. Il

quitte la salle d’opération, encoreintubé. ■

8h15

Entreson entrée dans la salle de réveil et le mo

ment où il reprend conscience,une heuretout

juste se seraécoulée.Régulièrement, une infirmiè

re tente de le ranimer.Elle l’appelle,lui tapote le

front. «Iln’y apas vraiment de tendances dans la

durée que prend le réveil. Ça dépend du métabo

lisme de chacun », expliquetelle.Elle ne peut pas

l’extuber,aurisque qu’il ne parvienne pas àrespi

rerseul. Àproximité, une petite dizaine de per

sonnes émergent tour àtour de leur anesthésie.

Ce n’est qu’à 10 heures que Bruno se réveille.

D’un seul coup.D’abordlevisage crispé par l’ef

fort, il tente de reprendresouffle.Puis tout son

corps se remet ensuite àbouger.Aumoment de

l’extubation, il al’air sonné, perdu même,lamain

tenue par celle,rassurante,del’un des membres

de l’équipe soignante,qui tente de le réorienter.

Il reste sous oxygène,diffusé par le biais d’un

cordon nasal, et ne demande s’il abien été opéré

et si tout s’est bien passé qu’au bout de quelques

minutes.Bruno ne quitterapas la salle de réveil

avant une bonne heure, le temps pour l’équipe de

s’assurer que toutes ses constantes vitales sont

correctes.Deretour dans le service de chirurgie

ambulatoire, il seraencoreune fois ausculté, dans

l’aprèsmidi, avant de pouvoir quitter hôpital. ■

Reportage réalisé par

Laurenne Jannot(textes) et Florian Salesse (photos)

9h05

Organisation.Sauf urgences, la programmation du bloc opératoire se fait sur la semaine,avec

lesopérations sous anesthésie généraledulundiaujeudi,enambulatoire ou avechospitalisa-

tionclassique. Le vendredi est réservé aux autres actes, notamment ceux ne nécessitant

qu’une anesthésie loco-régionale.Chaquechirurgienades vacations, sur lesquelles il est auto-

risé àprogrammerdes opérations,les autres journées étantconsacrées àlaconsultation. Le

programme doit être terminé avant le jeudi, 14 heures, pour validation. Il est vérifié une der-

nière fois le vendredi après-midi, jour où sont répartis lespersonnels soignants d’astreinte sur

les différentes opérations.

Spécialités.Le bloc du centre hospitalier, qui draine notamment lespersonnes âgées qui font

des chutes, fait beaucoup de traumatologie. Dans le domaine digestif,laquantité d’opérations

de chirurgie bariatrique (de l’obésité) est importante.Enorthopédie,l’essentiel des actes est

concentrésur le bas du corps (hanche,fémur) ainsi que sur l’épaule et le poignet.Les actes

chirurgicaux relevant de la neurologie, de l’ophtalmologie et de l’oto-rhino-laryngologie (ORL),

du facial et du rachis (colonnevertébrale) ne sont pas pratiqués àl’hôpital d’Auxerre.

Iade/Ibode.Les infirmiers anesthésistes (Iade) et de bloc opératoire (Ibode)diplômés d’Étatsui-

ventune formation spécifique,sur concoursetcomplémentaire àcelle dispensée en Institut de

soins infirmiers (IFSI).Celle-ci est de deux ans pour les Iades, qui exercent dans lesdomaines

de l’anesthésie-réanimation, de la médecine d’urgenceetdelaprise en charge de la douleur.

Le cursus est de 18 mois pour lesIbodes, qui exercent ensuite au sein d’une équipe en bloc

hospitalier, en étroite collaborationavec le chirurgien.

■LE FONCTIONNEMENT DU BLOC OPÉRATOIRE

■LE BLOC OPÉRATOIRE EN CHIFFRES

15.600

C’est,approximativement, le nombre

d’actes chirurgicaux (comprenant les

anesthésies)qui ont été pratiqués

en 2011 au centre hospitalier d’Auxerre.

8.700

Parmi les actespratiquésen2011,

c’est, approximativement, le nombre

d’actes opératoires.

6.900

Parmi les actespratiqués, c’est,

approximativement, le nombre

d’anesthésies pratiquéesen2011.

70

Le blocemploie 70 agents paramédicaux.

35

Le nombredechirurgiens en exercice

au bloc :11anesthésistes,15pour le bloc

central, deux gastro-entérologuesetsept

en gynécologie-obstétrique.

7

C’est le nombredesalles d’opérationau

seindubloc général :deux salles pour la

chirurgie orthopédique,deux pour la

chirurgie généraleetdigestive,une pour

l’urologie et la chirurgie vasculaire, une

pour les endoscopies et coloscopies,la

dernièreest réservéeaux actes de

cardiologie.

4

C’est le nombredesalles d’opération

qu’il yaura au sein du blocgynécologie-

obstétrique du futur pôlemère-enfant,

dont une seraréservée pour les

césariennes.Elles ne sont que de deux

dans l’actuelle maternité.

2

C’est le nombre de blocs au CHA:unbloc

général et un bloc gynécologie-obstétrique.

Ce dernier déménagera au moment

de l’ouverture du pôlemère-enfant.

Il n’y aura alors plus qu’une salle de réveil,

àlajointure desdeux blocs,contre deux

auparavant.

Àcœur ouvert

La préparation

Àpeine 40 minutes s’écoulententre l’anesthésie et la fin de l’intervention Le réveilprend du temps

26 MERCREDI2JANVIER 2013

1975

Naissance de Philippe

Sousa, àTonnerre.

1995

Il entre dans la vie active,

initialement dans une

fabrique industrielle

de meubles.

2010

Il effectue un stage

au mois de mai àl’hôpital

d’Auxerre, avant

d’enchaîner avec un CDD.

2011

Philippe entre àl’hôpital

en qualité de brancardier

vacataire. Il est titularisé

sur sonposte un an plus

tard, le 1er juillet2012.

■BIO EXPRESS

Philippe Sousafaitpartiedes rouages

Laurenne Jannot

laure[email protected]

D

rôle de coïncidence.

Il est férudeméca

nique.Sur le meuble

télé de son salon s’entas

sent les dizaines de voitu

resminiatures qu’il collec

tionne.Résident à

SaintFlorentin, il expli

que,les yeux sombres

mais tout sourire, que

lorsqu’il quitte l’hôpital, il

prend sa voiture, souffle,

démarre, et a«27bornes

pour se relaxer ». Philippe

Sousa aime l’automobile,

écoule une bonne partie

de son temps libreavec

d’autres passionnés.Pour

tant, ce sont bien des

brancards qu’il passe des

journées entières àfaire

rouler.

Philippe exerce le métier

de brancardier depuis un

peu plus de deux ans.An

cien ouvrier spécialisé, il

veut une véritable recon

version lorsqu’intervient

son licenciement. C’est un

ami salarié dans le milieu

hospitalier qui le met sur

la voie.

«Lerôle,c’est

de brancarder »

Il ne prodigue pas de

soin, mais comme la ma

jorité des employés de

l’hôpital, s’il est là, c’est

pour les patients et le con

tact, «pas pour gagner du

pognon ». Modeste sur

son rôle,ilestime ne pas

faireungrosboulot.

«Mais si on arrête,c’est la

merde… »Àl’écouter dé

rouler le fil de ses activi

tés,ilparaît pourtant bien

vite incontournable.

«Lerôle du brancardier,

c’est de brancarder », rap

pelletil. Mais il yales

glissements de tâches,

nombreux, surtout de

nuit. Carsienjournée,il

est plutôt cantonné àsa

fonction initiale,ilaà

charge,passées 21 heures,

les transports de prélève

ments au laboratoire, le

nettoyage du bloc, et file

même un coup de main à

la sécurité en cas de con

frontation avec un patient

impatient.

Le grade

de brancardier

n’existe pas

«Certaines personnes

prennent ça pour de l’ac

quis.»Autant de missions

qui ne sont pourtant que

peu reconnues.Philippe

jette un œil àsafiche de

paie,n’y trouvepas le gra

de de brancardier,spécifi

cité quin’est précisée que

dans la catégorie «affec

tation ». «Nous sommes

tous des assistants de ser

vice hospitalier qualifiés

(ASHQ). »Voirehyperqua

lifiés,dans les petits riens

du quotidien.

Quelquechose

du souffre-douleur

Il prend les choses avec

du recul. Mais s’il assure

que les relations avec le

reste de l’équipe médicale

relèvent, au cas par cas,

«durapporthumain », il

finit par admettreque oui,

le brancardier aquelque

chose du souffredouleur

quand il yades problè

mes de fonctionnement.

«Des fois,ilyauncouac

complet àcause d’un re

tardinitial. Desgens s’af

folent pour rien. Et on est

les premiers qui arrivent

sur place ;certains tempè

rent, d’autres non. »

Alors,Philippe atendan

ce àtout noter,pour éviter

les «boulettes ». Et passe

dans les couloirs comme

si de rien n’était. Il sourit

àl’évocation des guéguer

resentreservices,entre

collègues,etdes histories

de coucherie,«sujet ré

current ». Luis’est fixé une

règle :«Jenevois rien, je

n’entends rien. »Mais re

connaît que ses oreilles ne

sont pas totalement her

métiques.«Dufait qu’on

passe dans tous les servi

ces,onest un peu les

liaisons.»

Conscient de l’apparence

ingrate de son métier,il

n’en est pas moins pleine

ment satisfait. «Personne

n’est indispensable mais

tout le monde est utile.»

Comme des centaines de

collègues,ilafini par «vi

vrehôpital », espèreyévo

luer ;etàl’inverse de ses

anciens emplois,necon

çoit pasdelequitter.Lui

sans qui l’hôpital aurait

du mal àtourner. ■

Portrait

Brancardieràl’hôpital

depuis deuxans, Philippe

Sousa évoqueson quoti-

dien au CHA, àlafois par-

toutetnullepart.

BRANCARDIER. Philippe Sousatravaille au seinducentrehospitalier depuis maintenant près de trois ans. PHOTO FLORIAN SALESSE

MARDI 8JANVIER

Volet n°9. Focus sur quelques

maladies rares, ou complexes,

àprendreencharge.

èè

RENDEZ-VOUS

Àcœur ouvert

1

/

3

100%