1 851. 852 et 853 Lundi 13 mars 2017 DEVOIR - bcpst-svt-parc

1

851. 852 et 853 Lundi 13 mars 2017

DEVOIR SURVEILLE n°5 – GEOLOGIE – éléments de correction

Partie 1 : Quelques aspects de la convergence Inde-Eurasie (durée conseillée 1 h 30)

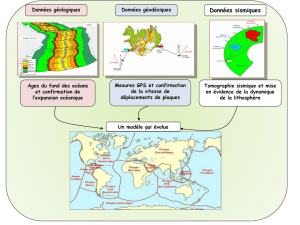

1. Le contexte général de la chaîne de montagne de l'Himalaya-Tibet

Question 1a. Définissez ce qu’est une plaque lithosphérique.

Une plaque lithosphérique est une partie rigide superficielle de la Terre constituée de la croûte et du manteau

lithosphérique aux limites de laquelle se localise la déformation. La limite inférieure est le sommet de la LVZ.

Question1b. Réalisez un schéma structural présentant la localisation des différentes plaques lithosphériques

visibles sur la carte du document 1. Vous justifierez vos délimitations.

Schéma structural de la carte géologique du Monde centrée sur l’Inde, l’Himalaya et le Tibet

avec localisation des plaques et identification de leurs limites.

Les frontières de plaques correspondent aux zones où sont identifiés des mouvements relatifs entre plaques sur la

carte du Monde : zones de subduction, fronts de chevauchement, dorsales océaniques et failles transformantes.

2

2. Structure et dynamique actuelles de la chaîne himalayenne

Question 2a. A partir de la carte (document 2a), de la coupe (document 2b) et du paysage (document 1c),

présentez les caractéristiques des chaînes de collision que l’on retrouve dans la chaîne himalayenne.

Quelles informations apportent les principaux chevauchements, quant à la chronologie d’édification de la

chaîne ?

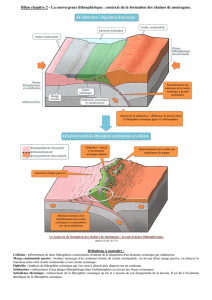

Les principaux traits structuraux de la chaîne himalayenne sont : la présence d’une zone de suture ophiolitique et de

sédiments marins témoignant de l'existence d’un ancien océan refermé par subduction, présence de nombreux

chevauchements à vergence sud et un épaississement crustal vers le Nord (reliefs avec altitude élevée et racine

crustale sur la coupe) ; le pli (document c1) est également un indice d’épaississement crustal et de raccourcissement.

Du Nord au Sud, les chevauchements sont de plus en plus jeunes (âges et épaississement moindre au Sud qu’au

Nord) : la chaîne s’est édifiée en différentes séquences du Nord vers le Sud, formant ainsi un prisme d’échelle crustale.

Question 2.b Rappelez le principe de la tomographie sismique.

Proposez un schéma d’interprétation du document 3.

En vous aidant de vos connaissances, proposez alors une hypothèse quant au moteur de l’édification de la

chaîne himalayenne.

Rappels principes tomographie (cf cours ; penser à dire que l’on compare avec les données du modèle PREM).

Schéma d’interprétation montrant :

- la présence d’une anomalie positive de vitesse correspondant à un matériau dense en profondeur sous la chaîne

+ répartition des séismes le long d’un plan lithosphère indienne plongeante (aspects dynamiques à faire apparaître).

Ceci peut être interprété comme un panneau plongeant de lithosphère froide. De plus, de nombreux séismes dessinent

un plan de Wadati-Benioff confirmant l’existence d’une subduction sous l’Himalaya. Le moteur de l’édification de la

chaîne est donc probablement la traction de ce panneau plongeant (slab pull), car on sait que la contribution de la

poussée à la dorsale est négligeable/ traction du slab et le plan W-B est subvertical ici.

Question 2.c. Analysez les caractéristiques des vecteurs vitesse GPS représentés sur le document 4.

Que montrent ces données GPS sur l’accommodation (c’est-à-dire les modalités de dissipation des contraintes)

de la convergence entre l’Inde et l’Asie ?

Ces données sont-elles en accord avec la définition d’une plaque lithosphérique donnée en question 1 ?

Les vecteurs GPS en Inde sont orientés vers le NNE (30° N) avec une norme de 50 mm/an environ. Dans la partie

ouest de la carte, les vecteurs sont davantage orientés vers le nord (environ 10° N) et leur norme diminue (10 mm/an

dans le Tian Shan). Enfin, dans la partie Est, les vecteurs s’orientent davantage vers l’Ouest (environ 70° N) et leur

norme est de l’ordre de 30 mm/an.

L’observation de la diminution de la norme des vecteurs GPS en s’éloignant de l’Inde indique que tout le déplacement

n’est pas transmis. La remontée de l’Inde vers l’Asie est accommodée par la déformation de la plaque Eurasie / par

l’extrusion vers l’Est du Tibet.

Ces conclusions montrent qu’il existe une déformation au sein de la plaque Eurasie, ce qui est en contradiction avec la

définition d’une plaque lithosphérique censée être rigide.

Question 2.d. A l’aide de ce document et des informations précédentes (document 2a notamment), caractérisez

le mécanisme au foyer fourni et précisez, en le justifiant, lequel des deux plans nodaux est le plan de faille.

Le mécanisme au foyer indique que la faille à l’origine du séisme est une faille inverse (avec une très légère

composante décrochante). D’après la coupe du document 2b où les chevauchements ont tous des pendages faibles

vers le nord (sur la carte 2a ils ne sont pas verticaux), cette faille doit être un chevauchement de direction SE-NW et

avec pendage faible orienté vers le nord soit le plan nodal n° 2 (N133 07N) (le mouvement décrochant est alors dextre).

Question 2.e. Après avoir défini ce qu’est le risque sismique, indiquez de quelles manières ce risque peut être

limité.

Un risque sismique est la combinaison d’un aléa (probabilité qu’un séisme ait lieu à un endroit donné sur une période

de temps donnée) et de la vulnérabilité des enjeux exposés (dégâts potentiels sur les activités humaines). Pour limiter

le risque, il faut estimer l’aléa et, s’il est élevé, diminuer la vulnérabilité : en construisant des infrastructures

parasismiques, en éduquant les populations aux comportements adaptés en cas de secousses, PPRN…

3

3. Himalaya et dynamique atmosphérique : la mousson indienne

Question 3. Tracez le plus précisément possible, dans les rectangles des cartes du document 6, le trajet des

vents de surface au niveau de l’Inde. Vous justifierez votre tracé. Déduisez-en la période de l’année à laquelle

doit avoir lieu la mousson humide en Inde.

Direction générale des vents des hautes vers les basses pressions, avec déviation vers la droite dans le sens du vent

(forces de Coriolis) dans l’hémisphère Nord.

Mousson humide : air chaud chargé de vapeur d’eau au-dessus de l’océan Indien est transféré jusqu’à la chaîne

Himalayenne où refroidissement précipitations en été.

4. Observations pétrologiques et édification de la chaîne

Question 4. A l’aide des documents 9, des informations précédentes et de vos connaissances, justifiez l’emploi

du terme de « série magmatique » pour qualifier l’ensemble de ces roches volcaniques et déterminez le type de

série qu’elles représentent.

4

Une série magmatique est une famille de roches formée à partir d’un même magma qui évolue par cristallisation

fractionnée au cours de son refroidissement. Ces roches cogénétiques doivent être situées à proximité (unité de lieu) et

avoir été formées à la même époque (unité de temps). Les trois roches étudiées remplissent ces critères.

On observe au sein d’une série magmatique un enrichissement progressif en éléments incompatibles (typiquement

alcalins) et un appauvrissement en éléments compatibles. Si l’on place les trois roches dans le diagramme TAS, on

observe que l’alignement est non aléatoire et correspond à une série subalcaline : il y a un continuum chimique.

Ces trois roches appartiennent donc à une même série magmatique.

Étant donné les caractéristiques chimiques de ces roches (place dans le diagramme TAS) et le contexte géodynamique

(subduction), il s’agit très probablement d’une série calco-alcaline.

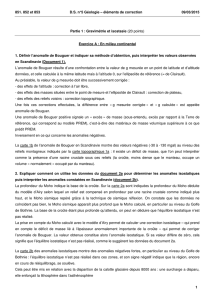

Partie 2 : Gravimétrie et isostasie (durée conseillée 1h30)

Exercice A : En milieu continental

Question 1. Définir l’anomalie de Bouguer et indiquer sa méthode d’obtention, puis interpréter les valeurs

observées en Scandinavie (Document 1).

L’anomalie de Bouguer résulte d’une confrontation entre la valeur de g mesurée en un point de latitude et d’altitude

données, et celle calculée à la même latitude mais à l’altitude 0, sur l’ellipsoïde de référence (= de Clairault).

Au préalable, la valeur de g mesurée doit être successivement corrigée :

- des effets de l’altitude : correction à l’air libre,

- des effets des masses situées entre le point de mesure et l’ellipsoïde de Clairault : correction de plateau,

- des effets des reliefs voisins : correction topographique.

Une fois ces corrections effectuées, la différence entre « g mesurée corrigée » et « g calculée » est appelée anomalie

de Bouguer.

Une anomalie de Bouguer positive signale un « excès » de masse (sous-entendu, excès par rapport à la Terre de

référence, qui correspond au modèle PREM), c’est-à-dire des matériaux de masse volumique supérieure à ce que

prédit PREM.

Inversement en ce qui concerne les anomalies négatives.

La carte 1b de l’anomalie de Bouguer en Scandinavie montre des valeurs négatives (-30 à -130 mgal) au niveau des

reliefs montagneux indiqués par la carte topographique 1a (repérer les valeurs d’altitude) : il existe un déficit de masse,

que l’on peut interpréter comme la présence d’une racine crustale sous ces reliefs (la croûte, moins dense que le

manteau, occupe un volume « normalement » occupé par du manteau).

Question 2. Expliquer comment on utilise les données du document 2a pour déterminer les anomalies

isostatiques puis interpréter les anomalies constatées en Scandinavie (document 2b).

La profondeur du Moho indique la base de la croûte. Sur la carte 2a sont indiquées la profondeur du Moho déduite du

modèle d’Airy selon lequel un relief est compensé en profondeur par une racine crustale comme indiqué plus haut, et le

Moho sismique repéré grâce à la technique de sismique réflexion. On constate que les données ne coïncident pas bien,

le Moho sismique apparaît plus profond que le Moho calculé, en particulier au niveau du Golfe de Bothnie. La base de

la croûte étant plus profonde qu’attendu, on peut en déduire que l’équilibre isostatique n’est pas réalisé.

La prise en compte du Moho calculé avec le modèle d’Airy permet de calculer une correction isostatique – qui prend en

compte le déficit de masse lié à l’épaisseur anormalement importante de la croûte – qui permet de corriger l’anomalie

de Bouguer. La valeur obtenue constitue alors l’anomalie isostatique. Si sa valeur diffère de zéro, cela signifie que

l’équilibre isostatique n’est pas réalisé, comme le suggèrent les données du document 2a.

La carte 2b des anomalies isostatiques montre des anomalies négatives fortes, en particulier au niveau du Golfe de

Bothnie : l’équilibre isostatique n’est pas réalisé dans ces zones, et son signe négatif indique que la région, encore en

cours de rééquilibrage, se soulève.

Cela peut être mis en relation avec la disparition de la calotte glaciaire depuis 8000 ans : une surcharge a disparu, elle

enfonçait la lithosphère dans l’asthénosphère.

Question 3. Calculez la position attendue du Moho à Briançon, ville située à 1 326 m d’altitude, en supposant

que cette portion de lithosphère est à l’équilibre, et que la croûte continentale possède une densité homogène.

Soit h l’altitude du secteur de Briançon et H’ l’épaisseur totale de la croûte continentale à ce niveau.

On peut représenter la situation de Briançon comme suit, en comparaison avec une croûte continentale « moyenne »

d’altitude 0 et d’épaisseur H : si la croûte continentale est à l’équilibre, l’altitude h est compensée par l’existence d’une

racine d’épaisseur R, dont il faut calculer la valeur.

5

L’écriture des conditions de l’équilibre isostatique sur la surface de compensation amène l’égalité suivante :

c.H + m.R = c.H’ = c.(h + H + R)

R (m – c) = h.c

R = h.c / (m – c)

A.N. : R = 1 326 x 2,7 / (3,2 – 2,7) = 7 160 m

La profondeur du Moho devrait donc être égale à h + H + R = 1 326 + 30 000 + 7 160 = 38 486 m soit environ 40 km.

Question 4. En utilisant les informations fournies par le document 3 :

a. Indiquez si la valeur utilisée pour la masse volumique de la croûte continentale dans le calcul précédent

est plausible.

b. Confrontez la position du Moho calculée précédemment à celle proposée dans le modèle.

a. On a utilisé une valeur de densité égale à 2,7 pour la croûte continentale et supposé que cette valeur était

homogène.

- au vu du document 3b, les masses volumiques crustales ne sont pas homogènes mais augmentent avec la

profondeur,

- par contre, la valeur de 2,7 est plausible, car semblant correspondre à la moyenne entre les valeurs minimales

(2,4) et maximale (3,1).

b. Dans ce contexte, la profondeur du Moho semble bien estimée (en effet, le document 3b montre bien une profondeur

du Moho de l’ordre de 40 km dans le secteur de Briançon – bien repérer où est Briançon sur la coupe).

Question 5. En supposant que seule l’érosion intervient (et non des processus tectoniques), calculer en

combien de temps le secteur de Briançon atteindra 500 m d’altitude.

Attention : « seule l’érosion intervient » signifie que l’on ne prend pas en compte les processus tectoniques qui

pourraient contribuer à des mouvements verticaux de la croûte ! En revanche les rééquilibrages isostatiques, si.

Si l’altitude est égale à 500 m, la racine a une épaisseur R = h.c / (m – c) soit R = 2,7 km.

[Gagner du temps en reprenant la formule établie à la question 3 !]

La nouvelle épaisseur de croûte sera égale à h + H + R = 0,5 + 30 + 2,7 = 33,2 km

L’érosion aura donc dû dégager une hauteur de 38,5 – 33,2 = 5,3 km de matériaux rocheux.

A raison de 0,5.10-6 km/an, le secteur atteindra l’altitude de 500 m en 10,6 millions d’années.

Exercice B : en milieu océanique

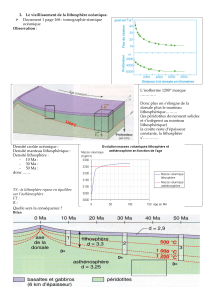

Question 1. Représenter l’épaisseur de la lithosphère sur une coupe au travers d’un océan possédant les

caractéristiques suivantes :

- la dorsale est médio-océanique,

- la marge occidentale est passive,

- la marge orientale est active.

marge passive dorsale marge active

c

m

c

h

H

R

Surface de compensation

H’

6

6

7

7

1

/

7

100%