qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty - ORBi

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert

y

uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd

fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx

cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc

vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc

vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

hjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbn

mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert

yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas

dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz

xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

Néphrologie pédiatrique

A l’usage du 2° cycle médecine

Professeur Oreste Battisti

Faculté de Médecine,ULg

Néphrologie de l’enfant - 2 -

Prof Oreste Battisti, Université de Liège - 2 -

Table des matières

Biologie rénale et évaluation de la fonction rénale ............................................................................................. 4

Mesure et calcul de la filtration glomérulaire (FGR ou GFR) ........................................................................ 11

Protéinurie asymptomatique de l’enfant .................................................................................................... 13

Test pour dépistage de l’albuminurie orthostatique .................................................................................. 17

Diagnostic des protéinuries.................................................................................................................................. 18

L'hématurie ........................................................................................................................................................... 24

non expliquée par une cause évidente, par exemple une cystite, est un symptôme relativement fréquent.

Une hématurie isolée n'est pas dangereuse en elle-même sauf lorsqu'un saignement extraglomérulaire est

abondant et qu'il est responsable de la formation de caillots obstruant les uretères. Cependant la mise en

évidence d'une hématurie a une grande valeur diagnostique car celle-ci peut être le symptôme révélateur

d'une maladie rénale ou urologique grave. ......................................................................................................... 24

La physiopathologie des états oedémateux ........................................................................................................ 34

Les diurétiques ..................................................................................................................................................... 41

Rappel de la physiologie rénale en schémas ...................................................................................................... 45

Le Rein en période néonatale ............................................................................................................................. 50

Apports liquidiens en néonatalogie .............................................................................................................. 57

Composition corporelle-Besoins en eau et électrolytes .................................................................................... 58

Diagnostic sémiologique d'une maladie rénale ..................................................................................................... 59

chez le nouveau né et le nourrisson ........................................................................................................... 59

Répercussions d'une maladie rénale chronique sur la croissance .................................................................. 61

Le rachitisme par carence en vitamine D .......................................................................................................... 63

Le rachitisme hypophsphatémique .............................................................................................................. 70

La classification des maladies rénales repose sur des bases en partie arbitraires. .............................................. 71

LES NEPHROPATHIES HEREDITAIRES ......................................................................................................... 76

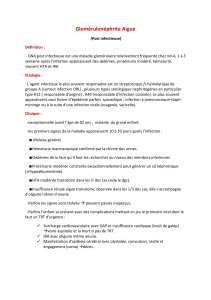

La glomérulonéphrite aiguë .......................................................................................................................... 81

1 Syndrome néphritique aigu ................................................................................................................... 82

2 Modalités évolutives du syndrome néphritique apparemment isolé .............................................. 82

3 Syndrome néphritique secondaire à une maladie générale ............................................................. 83

4 Traitement ............................................................................................................................................... 83

Syndromes néphrotiques de l'enfant ........................................................................................................... 84

Plus spécifiquement chez l’enfant ........................................................................................................ 100

Physiopathologie....................................................................................................................................... 100

Etude symptomatique .............................................................................................................................. 100

Formes anatomo-cliniques et étiologiques .......................................................................................... 102

Syndrome hémolytique et urémique ......................................................................................................... 105

LES INSUFFISANCES RENALES AIGUËS CHEZ L'ENFANT ............................................................... 106

Symptômes évocateurs d'une insuffisace rénale ............................................................................................. 106

Etiologies ........................................................................................................................................................ 106

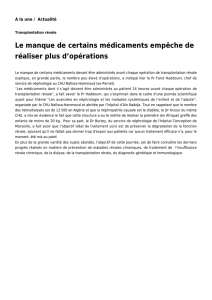

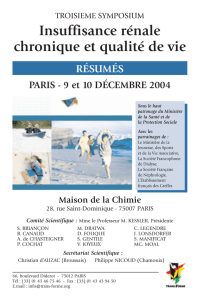

Insuffisance rénale chronique de l'enfant ....................................................................................................... 110

Hématuries de l'enfant ...................................................................................................................................... 111

Protéinuries chroniques de l'enfant ................................................................................................................. 119

Le rein et le métabolisme .................................................................................................................................. 122

Lecture complémentaire : .......................................................................................................................... 123

Hypocalcémies du nourrisson et de l'enfant ................................................................................................... 137

1 Les hypocalcémies néonatales ................................................................................................................ 137

1.1 Etude clinique .................................................................................................................................... 137

1.2 Biologie ................................................................................................................................................ 137

1.3 Signes électriques .............................................................................................................................. 138

1.4 Diagnostic ........................................................................................................................................... 138

1.5 Etiologie .............................................................................................................................................. 138

2 Les hypocalcémies du nourrisson ........................................................................................................... 139

2.1 Diagnostic positif ............................................................................................................................... 139

2.2 Diagnostic étiologique ...................................................................................................................... 141

2.3 Evolution et pronostic....................................................................................................................... 141

Néphrologie de l’enfant - 3 -

Prof Oreste Battisti, Université de Liège - 3 -

3 Les hypocalcémies du grand enfant ....................................................................................................... 141

3.1 Etude clinique .................................................................................................................................... 141

3.2 Examen clinique................................................................................................................................. 142

3.3 Diagnostic positif ............................................................................................................................... 142

3.4 Diagnostic différentiel ...................................................................................................................... 142

3.5 Diagnostic étiologique ...................................................................................................................... 142

3.6 Formes étiologiques des hypoparathyroïdies ................................................................................ 143

4 Traitement des hypocalcémies ............................................................................................................... 144

Indications et traitements ...................................................................................................................... 144

Les principales tubulopathies héréditaires ou pseudo endocrinopathies ..................................................... 146

Maladie héréditaire formant un tableau clinique et biologique .................................................................... 147

L’insuffisance rénale chez l’enfant .................................................................................................................. 149

Clinical presentation, evaluation and diagnosis of acute renal failure in children .......................................... 154

Le dépistage anténatal des malformations des reins et voies urinaires ........................................................ 164

Anomalies de nombre et de taille des reins ............................................................................................ 164

1 Agénésie rénale ..................................................................................................................................... 164

2 Aplasie rénale ....................................................................................................................................... 165

3 Hypoplasie rénale ................................................................................................................................. 165

Dysplasie rénale ........................................................................................................................................ 166

Anomalies de position.................................................................................................................................. 168

1 Dystopie rénale...................................................................................................................................... 168

2 Ectopie rénale ....................................................................................................................................... 168

3 Fusion entre les deux reins ................................................................................................................. 169

Malformations des calices ........................................................................................................................... 170

1 Diverticule pré-caliciel (figure 2) : kyste pyélogénique ................................................................. 170

2 Hydrocalice ........................................................................................................................................... 170

3 Méga-polycalicose ................................................................................................................................. 171

Infections urinaires de l'enfant ........................................................................................................................ 172

1. CLINIQUE .................................................................................................................................................. 172

1.1. Chez le nouveau-né .............................................................................................................................. 172

1.2. Chez le nourrisson ................................................................................................................................ 172

1.3. Chez l'enfant plus grand ....................................................................................................................... 172

2. BIOLOGIE ................................................................................................................................................... 173

3. LE REFLUX VéSICO-URéTeRAL ................................................................................................................ 174

3.1. La néphropathie du reflux .............................................................................................................. 174

3.2. L'anomalie de la jonction urétéro-vésicale ........................................................................................... 175

4. LES MÉTHODES DU BILAN ................................................................................................................... 179

4.1. L'échographie ....................................................................................................................................... 179

4.2. Cystographie ........................................................................................................................................ 182

3. Explorations isotopiques rénales ............................................................................................................. 184

4. Tomodensitométrie ................................................................................................................................. 184

5. Autres investigations ........................................................................................................................... 184

BILAN DES INFECTIONS URINAIRES ...................................................................................................... 185

1. Infection urinaire haute (pyélonéphrite) .................................................................................................. 185

Infection urinaire basse ........................................................................................................................... 186

AU TOTAL ....................................................................................................................................................... 186

Pyélonéphrites aiguës non compliquées chez l’adolescent(te) Par convention, l'infection urinaire est définie

soit comme une infection du bas appareil urinaire (cystite aiguë) soit comme une infection du haut appareil

urinaire (pyélonéphrite aiguë). Malgré l'atteinte du haut appareil urinaire, la plupart des épisodes de

pyélonéphrite aiguë sont considérés comme non compliqués. Une infection de l'arbre urinaire compliquée,

qu'elle soit localisée au bas ou au haut appareil, est associée à des conditions sous-jacentes qui augmentent le

risque d'échec du traitement, comme une obstuction, une dysfonction urologique ou un germe uropathogène

multirésistant. Au moment de la présentation, il est difficile de savoir si un patient avec une pyélonéphrite a

une infection compliquée ou non compliquée. De façon pragmatique, une infection urinaire est considée

comme non compliquée lorsqu’elle survient chez une jeune femme non enceinte en bonne santé apparente

(pas d’antécédents pathologiques notamment urologiques) et est considérée comme compliquée dans tous les

autres cas. La pyélonéphrite aiguë doit être distinguée de la pyélonéphrite chronique, une forme de maladie

tubulo-interstitielle chronique liée à une obstruction chronique ou à un reflux vésico-urétéral, avec ou sans

infection récidivante. .......................................................................................................................................... 193

Néphrologie de l’enfant - 4 -

Prof Oreste Battisti, Université de Liège - 4 -

Biologie rénale et évaluation de la

fonction rénale

Bilan rénal

Sang :

Formule sanguine, plaquettes, fer, ferritine, réticulocytes, urée, créatinine, microglobulines,

ph, urates, calcium, phosphore, phosphatases alcalines, Mg plasmatique, Na, K, Cl, protéïnes

sériques et électrophorèse, fibrinogène, VS, CRP, ASL, IgA, G, M.

Urines :

réactions urinaires, sédiment urinaire, culture urinaire, 2 microglobulines,Ca, créatinine

Bilan immunologique :

C3, C4, ( C3PA, C3C), Ci IgA, CiC, anticorps anti-membranes-glomérulaires, anticorps anti

MBT, IgA, ANCA cyto , périnucléaire ( Wegener, P.N, GL rapidement progressive )

C3 néphritic factor

Etude du pouvoir de concentration rénale chez l’enfant

- La technique la plus aisée est le test au D.D.A.V.P (MINIRIN).

Les urines sont recueillies toutes les heures pendant 5 heures, après

administration nasale de D.D.A.V.P., leur osmolarité est mesurée.

Le pouvoir de concentration normal est de :

700 mosm/kg avant 3 mois,

1000 mosm/kg après 12 Mois.

Indications : la mesure du pouvoir de concentration est un élément essentiel de

surveillance des uropathies et des tubulopathies, le pouvoir de concentration est

perturbé bien avant l'atteinte de la filtration glomérulaire.

3 Evaluation des fonctions tubulaires

Tant proximales que distales : difficile et d'indication plus rare (mesure du taux de

réabsorption des phosphates, mesure du pouvoir d'acidification des urines, etc...).

Test dilution concentration urinaire

• L’enfant est à jeun

• Vider la vessie en prélevant : RU-SU-CU

Na, K, Ca, créat., osmol., Ph

• Noter l’heure de début du test

• Faire boire 25 à 30 cc / kg avec un maximum de 800cc

• Récolter les urines pendant 10 heures ( si possible 1x / heure)

• Sur les urines : demander osmolarité, densité

• Noter sur le tube : - heure du prélèvement

- volume

- qu’il s’agit d’un test de dilution concentration

Néphrologie de l’enfant - 5 -

Prof Oreste Battisti, Université de Liège - 5 -

• Pendant le test, l’enfant peut recevoir un repas sec, pas de boisson pendant 10 heures

Test de restriction hydrique

Ce test permet d’infirmer ou d’affirmer un trouble de concentration d’origine hypothalamo-

hypophysaire et rénal car il explore tout l’axe, il est sous la dépendance de la sécrétion

d’ADH par l’hypothalamus, stockage au niveau

hypophysaire et réception au niveau du tube collecteur.

Si ce test est normal : tout l’axe est normal.

En cas de réponse anormale, enchaîner avec un test au Minrin.

•

La veille au soir, repas sec, c’est à dire sans liquides

Patient à jeun. Début du test au réveil.

•

Restriction hydrique absolue pendant les 5 heures qui suivent

•

T0 : prélever une biologie avec Ca, P, Ph, Na, K, Cl, osmolarité, urée, créatinine, PS.

Toutes les heures : - prendre la TA

- peser

- récolter les urines pour osmolarité, densité et noter le volume

- le test peut être arrêter quand la densité est supérieure à 1025

•

Prélever une bio à H1, H2, H3, H5 avec : - osmolarité plasmatique

- ADH ( 8 à 10 cc héparinés ) centifugés puis

congelés

- neurophysines et AVP neurophysines ( 5 cc

coagulés )

•

Les modalités du test sont différentes chez le nourisson :

- on diminue les apports hydriques en donnant 2

biberons préparés avec la même quantité de lait sec mais avec

la moitié d’eau .

- on recueille les urines par urinocol pendant 5

heures.

•

le diabète insipide risque d’entrainer une déshydratation : suivre le poids de l’enfant de

près et arrèter le test si la perte de poids est > à 3 %.

•

Ce test peut être suivi d’un test de concentration rénale par le Minrin en intra-nasal avec

les mêmes mesures biologiques à H6 et H7.

Le Minrin en fin de test permet de faire le diagnostic différentiel entre le diabète central et le

diabète néphrogénique.

•

Si suspicion de diabète insipide important, pour éviter le risque de déshydratation, faire

plutôt un test de charge

saline.

Test de charge saline

Ce test a tendance à remplacer le test de restriction, notamment en cas de forte suspicion de

diabète insipide pour éviter

le risque de déshydratation.

•

Perfusion de NaCl à 5% à 0,06 ml / kg / min pendant 2 heures.

•

Prélever aux temps 0, H1, H2 : - osmolarité sanguine

- neurophysines totales et AVP neurophysines

( 5 cc

coagulés )

- ADH ( 8 à 10 cc héparinés )

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

79

79

80

80

81

81

82

82

83

83

84

84

85

85

86

86

87

87

88

88

89

89

90

90

91

91

92

92

93

93

94

94

95

95

96

96

97

97

98

98

99

99

100

100

101

101

102

102

103

103

104

104

105

105

106

106

107

107

108

108

109

109

110

110

111

111

112

112

113

113

114

114

115

115

116

116

117

117

118

118

119

119

120

120

121

121

122

122

123

123

124

124

125

125

126

126

127

127

128

128

129

129

130

130

131

131

132

132

133

133

134

134

135

135

136

136

137

137

138

138

139

139

140

140

141

141

142

142

143

143

144

144

145

145

146

146

147

147

148

148

149

149

150

150

151

151

152

152

153

153

154

154

155

155

156

156

157

157

158

158

159

159

160

160

161

161

162

162

163

163

164

164

165

165

166

166

167

167

168

168

169

169

170

170

171

171

172

172

173

173

174

174

175

175

176

176

177

177

178

178

179

179

180

180

181

181

182

182

183

183

184

184

185

185

186

186

187

187

188

188

189

189

190

190

191

191

192

192

193

193

194

194

195

195

196

196

197

197

198

198

199

199

200

200

1

/

200

100%