Les sursauts " S " de Jupiter

Plasmas

LES SURSAUTS “S”

DE JUPITER

L’analyse automatisée de nouvelles données d’observation numériques à haute résolution temporelle

et spectrale nous permet d’identifier, après trente ans de controverse, le scénario de production

des intenses sursauts radio décamétriques de Jupiter. Dans le cadre du modèle proposé, le

satellite Io joue un rôle crucial comme source d’accélération des populations électroniques à

l’origine de l’émission des sursauts, et plusieurs faits observationnels trouvent une interprétation

plausible. Divers paramètres du plasma magnétosphérique dans les sources peuvent être déduits

des observations radio, qui deviennent un moyen de sondage à distance du magnéto-plasma

jovien. L’application des conclusions tirées pour les sursauts S aux autres émissions radio

planétaires – voire stellaires – est discutée.

INTRODUCTION

C

’est en 1955 qu’a été décou-

verte la première émission

radio planétaire : celle de

Jupiter, sur ondes décamétriques

(fréquences de ≤10 à environ

40 MHz). C’est une émission extra-

ordinairement intense : si elle était

d’origine thermique, la région émet-

trice devrait avoir une température

de 10

18

K ! Ce rayonnement radio

est donc évidemment d’origine non

thermique. Il est polarisé ~ 100 %

elliptiquement. Une dizaine d’an-

nées plus tard, la découverte d’une

émission radio analogue d’origine

terrestre par les satellites soviétiques

Elektron lui a fait perdre son statut

de simple « curiosité ». L’émission

terrestre couvre les longueurs

d’onde kilométriques (fréquences

<1 MHz). Quoiqu’intense, elle

n’est pas détectable du sol car elle

est émise bien au-dessus de l’iono-

sphère terrestre et réfléchie vers

l’espace par cette dernière. Entre

1980 et 1989, les sondes Voyager 1

et 2 ont permis de découvrir les

émissions radio de Saturne, Uranus

et Neptune, et d’étendre jusqu’au

domaine kilométrique le spectre ra-

dio jovien.

Les observations de Voyager ont

montré que les cinq planètes forte-

ment magnétisées du système so-

laire – la Terre et les quatre planètes

géantes – s’entourent d’une bulle

magnétique, ou magnétosphère,

semi-perméable au vent solaire en-

vironnant, où des particules char-

gées sont accélérées à de hautes

énergies (keV, MeV). Les mouve-

ments de ces électrons et de ces

ions sont guidés par les lignes du

champ magnétique planétaire qui les

focalisent au voisinage des pôles

magnétiques où ils produisent d’in-

tenses émissions radio et d’autres

rayonnements électromagnétiques

« auroraux », notamment dans l’in-

frarouge et l’ultraviolet.

Les émissions radio planétaires

apparaissent aujourd’hui comme un

phénomène général, où les mécanis-

mes à l’œuvre sont peut-être simi-

laires à ceux qui engendrent les

rayonnements radio produits lors

des éruptions solaires ou stellaires.

Elles sont de plus l’un des seuls

moyens d’étudier à distance les

magnéto-plasmas où elles sont en-

gendrées, généralement des régions

clés magnétosphériques comme les

zones aurorales – à hautes latitudes

magnétiques – de Jupiter ou le tore

de plasma de son satellite galiléen

volcanique Io. Les observations à

distance sont réalisables sur des du-

rées bien plus longues que le survol

d’une sonde spatiale, et avec une

instrumentation bien plus sophisti-

quée que celle embarquée. Leur in-

terprétation théorique a pour but

d’accéder à une meilleure connais-

sance des mécanismes de produc-

tion des émissions radio, puis de la

topologie du champ magnétique pla-

nétaire et des propriétés des particu-

les chargées qui précipitent dans les

zones aurorales (nature, origine, dis-

tribution spatiale et énergétique).

L’idée d’une émission par un

processus de type cyclotron a

émergé dès la fin des années 1950.

La fréquence émise en chaque point

des lignes de champ traversant la

région source serait voisine de la

fréquence cyclotron − ou gyrofré-

quence − locale du mouvement héli-

coïdal des particules chargées émet-

trices :

f

c

=qB/2 pm

où q et m sont la charge et la masse

de la particule et B l’intensité du

– Laboratoire ARPEGES (URA 1757

CNRS), Observatoire de Paris, Section

d’astrophysique, 92195 Meudon Cedex.

– Station de radioastronomie de Nançay

(USN), 18330 Nançay.

– Institut de radioastronomie, Kharkov,

310004 Ukraine.

118

champ magnétique ; dans le cas

d’un électron en mouvement, q = e

et

f

c

= 2,8 B (avec f

c

en MHz et B

en Gauss – 1 Gauss = 10

–4

Tesla)

Cette explication qualitative rend

compte de la polarisation circulaire

ou elliptique du rayonnement pro-

duit, et du fait que seul Jupiter émet

en décamétrique : les plus hautes

fréquences sont en effet émises plus

près de la surface de la planète, où

le champ dipolaire augmente en R

–3

– R étant la distance au centre –, et

les éventuels termes multipolaires

en R

–5

,R

–7

..., et le champ magnéti-

que jovien atteint 14 Gauss en sur-

face, contre moins de 1 Gauss pour

les autres planètes.

Les travaux théoriques des quinze

dernières années, étayés d’études in-

situ dans les sources du rayonne-

ment kilométrique terrestre, particu-

lièrement par le satellite suédois

Viking, ont permis d’identifier le

mécanisme microscopique probable-

ment à l’origine des émissions radio

aurorales planétaires : une émission

cyclotron de type maser, où l’éner-

gie libre permettant d’amplifier les

ondes électromagnétiques provient

d’une inversion de population dans

la distribution des vitesses des élec-

trons libres énergétiques (de quel-

ques keV) précipitant dans les ré-

gions aurorales. La condition de

résonance électrons-ondes s’écrit :

f−k

//

v

//

/2 p−f

c

/C=0

où

~

f−k

//

v

//

/2 p

!

est la fréquence

de l’onde dans le référentiel de

l’électron,

v

//

étant la vitesse paral-

lèle des électrons et

k

//

la compo-

sante parallèle du vecteur d’onde

~

k

//

v

//

/2 p

traduit donc un effet

Doppler), et

f

c

/C

est la gyrofré-

quence électronique relativiste locale

(où

C=@1−

~

v

//

2

+v

⊥

2

!

/c

2

#

− 1/2

est le facteur de Lorentz). Si la po-

pulation électronique est à l’équili-

bre thermodynamique, le rayonne-

ment cyclotron amplifié par les

électrons de haute énergie est réab-

sorbé par ceux, dominants, de basse

énergie car la condition de réso-

nance dépend peu de la vitesse. Si

en revanche, la population électroni-

que possède un excès d’électrons de

haute énergie (plus exactement une

inversion de population en vitesse

perpendiculaire au champ magnéti-

que local, à laquelle correspondent

des gradients positifs de la fonction

de distribution électronique par rap-

port à

v

⊥

!

,

l’absorption devient

moins importante que l’émission sti-

mulée et la population électronique

instable peut ainsi transférer une

partie de son énergie libre aux on-

des en les amplifiant de plusieurs

ordres de grandeur, tout en revenant

vers l’équilibre thermodynamique

(distribution Maxwellienne). Ce

processus est, pour une distribution

continue de vitesses, l’analogue au

surpeuplement de niveaux d’énergie

discrets, atomiques ou moléculaires,

conduisant à une émission de type

laser ou maser. Dans les régions

aurorales planétaires, la condition

de résonance est généralement satis-

faite pour

f≈f

c

et

k

//

!k

⊥

,

ce

qui se traduit par une émission au

voisinage de la gyrofréquence et

quasi-perpendiculairement au champ

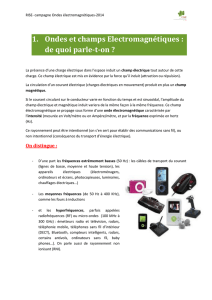

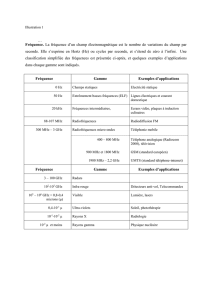

Figure 1 - (a) Spectre dynamique à basse résolution temporelle (~ 1 sec) de l’émission décamétrique

de Jupiter enregistré à Nançay, et montrant la structure lentement variable des émissions, à l’échelle

de quelques minutes. Le noircissement est proportionnel à l’intensité reçue et les lignes parallèles à

l’axe des temps sont des parasites à fréquence fixe. Les émissions décamétriques (DAM) joviennes

apparaissent comme des structures sombres inclinées, striées verticalement par des phénomènes de

propagation. (b) Zoom (principalement temporel) du cadre blanc de (a) obtenu au spectrographe

acousto-optique, et révélant les sursauts S comme des structures fines dérivant rapidement dans le

plan temps-fréquence.

Plasmas

119

magnétique local. On a pu ainsi ren-

dre compte quantitativement du

spectre et de l’intensité de ces émis-

sions, et qualitativement de leur po-

larisation.

Les scénarios d’émission détaillés

sont en revanche mal connus,

d’autant que la structure des émis-

sions radio planétaires est très com-

plexe et variable : elles sont

généralement constituées d’une

composante lentement variable (à

l’échelle de quelques minutes à

quelques heures – voir figure 1a) et

de brefs sursauts (très intenses et de

durée très inférieure à la seconde).

Parmi ces derniers, seuls les sur-

sauts décamétriques joviens, appelés

« millisecondes » ou « S » d’après

leur forme sur les spectres dynami-

ques (distribution de l’intensité dans

le plan temps-fréquence) de l’émis-

sion, sont observables du sol (voir

figures 1b et 2a). Leur structure dé-

taillée a donc pu être régulièrement

étudiée à très hautes résolutions

temporelle et spectrale. Malgré

trente ans d’étude, l’origine de ces

sursauts restait controversée, mais

de récentes observations nous per-

mettent de lever la controverse.

ORIGINE DES SURSAUTS «S»:

MODÈLES ET CONTROVERSE

Les sursauts S de Jupiter ont été

découverts en 1961, peu après

l’émission décamétrique elle-même.

Leur occurrence représente ~ 10 %

de l’activité radio de Jupiter, et ils

sont très distincts du reste des émis-

sions, plus lentement variables quoi-

que très structurées (voir figure 1a).

Outre leur durée à fréquence fixe de

quelques millisecondes, et leur lar-

geur spectrale instantanée de quel-

ques kHz, ces sursauts se caractéri-

sent principalement par le fait qu’ils

dérivent en fréquence, presque tou-

jours négativement : ils apparaissent

à haute fréquence et « glissent » très

rapidement vers les basses fréquen-

ces, au rythme de plusieurs dizaines

de MHz/s. Cette dérive varie au

cours du sursaut, de sorte que sa

forme résultante dans le plan temps-

fréquence est une courbe – peu in-

curvée mais dont le sens de cour-

bure peut être quelconque –

ressemblant à une portion de « S »,

d’où leur nom (voir figures 1b et

2a). Enfin, les observations à long

terme montrent que ces sursauts ne

sont détectés que dans des confi-

gurations très particulières du trian-

gle Observateur/Jupiter/Io, seule-

ment quand la « phase de Io »,

comptée positivement dans le sens

direct à partir de la direction oppo-

sée à l’observateur (voir figure 5),

vaut 90° ou 230° (±10°).

Dans le cadre d’une théorie de

type cyclotron, leur dérive presque

toujours négative suggère que la ré-

gion émettrice s’éloigne de la pla-

nète au cours d’un sursaut, de sorte

qu’elle parcourt une ligne de champ

dans le sens des gyrofréquences dé-

croissantes. On suppose par analo-

gie avec l’émission radio terrestre

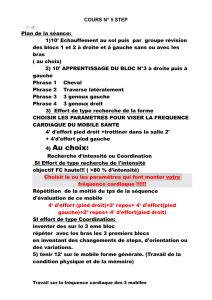

Figure 2 - (a) Spectre dynamique d’une autre séquence de sursauts S enregistrés au spectrographe

acousto-optique (à Nançay, le 18/04/94). Leur dérive négative apparaît clairement à cette résolution

temporelle (10 msec). (b) Résultat de l’identification automatique des sursauts. C’est à partir de ce

« squelette » de spectre dynamique que les paramètres physiques de l’émission sont mesurés tous les

200 kHz.

120

que cette région émettrice est une

population électronique chaude ins-

table. Sans indice particulier d’une

accélération vers le haut à partir du

sommet de l’ionosphère jovienne,

on a imaginé dès 1965 que ces élec-

trons étaient accélérés au voisinage

de Io vers Jupiter. Ils précipitent

alors vers la planète en suivant des

lignes de champ magnétiques le

long desquelles l’intensité du champ

(B) augmente. La théorie adiabati-

que impose que le rapport

v

⊥

2

/B

reste constant au cours de ce mou-

vement (voir encadré). La conserva-

tion de l’énergie totale de la parti-

cule implique donc que sa vitesse

parallèle (au vecteur B) diminue au

profit de sa vitesse perpendiculaire.

Si la vitesse parallèle s’annule avant

que la particule n’atteigne l’iono-

sphère (point miroir où

v=v

⊥

!

,

celle-ci repart en sens inverse en

s’éloignant de la planète. Ce scéna-

rio, qui ne préjuge pas du détail du

mécanisme microscopique de pro-

duction de l’émission, n’explique

pas l’origine des faisceaux d’élec-

trons pulsés requis pour expliquer

les séries de sursauts S consécutifs,

ni pourquoi ces populations électro-

niques n’émettent pas d’ondes radio

en se rapprochant de la planète (car

ces dernières présenteraient alors

des dérives positives, non observées

– ce dernier point sera éclairci plus

bas). En revanche il a le mérite de

prédire une loi calculable pour la

variation des dérives des sursauts en

fonction de la fréquence observée :

u

df/df

u

≈K.f.v

//

~

f

!

où K = constante et

v

//

~

f

!

est une

fonction décroissante de f (voir en-

cadré). Pour des électrons s’éloi-

gnant de Jupiter le long d’une ligne

de champ magnétique à partir de

leur point miroir (point de rebrous-

sement de la trajectoire électroni-

que, à B élevé, près de la planète),

la fréquence

f≈f

c

=eB/2 pm

e

décroît en

zR

−3

tandis que les

particules accélèrent

~

v

//

augmente)

du fait du transfert

v

⊥

→v

//

lié à

leur mouvement adiabatique. En va-

leur absolue, la dérivée

u

df/dt

u

est

donc nulle à la gyrofréquence du

point miroir ; elle augmente rapide-

ment quand f décroît (l’accélération

des électrons domine) puis atteint

un maximum avant de décroître li-

néairement pour les faibles valeurs

de f (pour lesquelles

v

//

~

f

!

devient

quasi-constante − voir figure 3). La

fonction

u

df/dt

u

~

f

!

est seulement

paramétrée par la vitesse (ou l’éner-

gie) totale des électrons, et leur an-

gle d’attaque Φ(angle v-B – voir fi-

gure 5) en un point quelconque de

la ligne de champ, par exemple à

l’équateur magnétique (Φ

éq

). Pour

des électrons de quelques keV se

déplaçant le long du tube de flux de

Io, le maximum de

u

df/dt

u

se situe

vers 20-25 MHz.

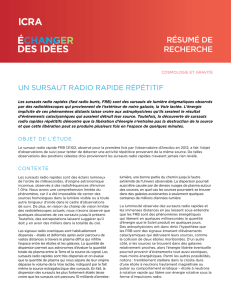

Les sursauts S ont été intensive-

ment étudiés de 1965 à 1982 à

l’aide de récepteurs analogiques de

résolution temporelle élevée

(<1 msec par spectre), notamment

dans le but d’établir empiriquement

la courbe df/dt(f) et de la comparer

à la prédiction théorique ci-dessus.

Aucune mesure à haute résolution

n’a été obtenue pour f >33.7 MHz.

Entre ~ 5 et 33 MHz, on a constaté

une croissance régulière de

u

df/dt

u

avec f, la dispersion des mesures

augmentant également avec la fré-

quence (voir figure 3). Ce résultat

semble infirmer le modèle « adiaba-

tique » ci-dessus. Il a motivé la flo-

raison de nombreuses autres inter-

prétations théoriques dans les

années 1978-92 : d’abord limitées à

une modification du modèle adiaba-

tique consistant à accélérer les élec-

trons vers le haut à partir du som-

met de l’ionosphère jovienne

– selon un mécanisme indéter-

miné –, elles ont évolué vers des

processus plus exotiques (mécanis-

mes à hautes énergies, de l’ordre du

MeV, conversion ou battements

d’ondes de plasma, effet laser dans

une cavité résonante à parois mobi-

les, etc.)... et moins vérifiables sans

mesures in-situ dans les sources des

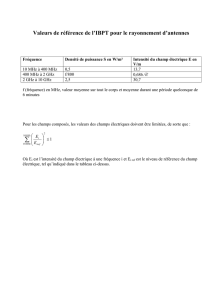

Figure 3 - Variation des dérives (df/dt) des sursauts S en fonction de la fréquence. Nos résultats (cer-

cles pleins), compatibles avec les précédents (cercles vides, résumant la plupart des mesures de dé-

rives effectuées entre 1965 et 1982), sont basés sur un nombre beaucoup plus grand de mesures et

atteignent des fréquences plus élevées. Chaque cercle plein indique le pic de la distribution des dé-

rives observées à la fréquence correspondante. Les barres d’erreur (±5 MHz/s) résultent de la dis-

persion intrinsèque des dérives durant un orage et d’un orage à l’autre. Les courbes sont les

meilleurs ajustements calculés à partir du scénario adiabatique, avec U

éq

= 2,8° et v = 0,14c

(tirets) ±0,03c (pointillés). Modifier U

éq

de seulement ±0,1° suffıt à décaler latéralement les courbes

de ±2 MHz.

Plasmas

121

Encadré

THÉORIE ADIABATIQUE DE L’ÉMISSION

DES SURSAUTS S

1 – CONSERVATION DU 1

ER

INVARIANT ADIABATIQUE (MOMENT MAGNÉTIQUE av

⊥2

/B) DU MOUVEMENT D’UNE PARTICULE

CHARGÉE DANS UN CHAMP MAGNÉTIQUE D’INTENSITÉ VARIABLE

Lors de son mouvement le long d’une ligne de champ, la particule « voit » un champ magnétique d’intensité variable B(t), dont

la variation induit un champ électrique perpendiculaire à B

~

rot E =B/t

!

,qui va donc modifier l’énergie perpendiculaire de

la particule (le courant jcorrespondant induit un champ Bqui s’oppose à la variation de B(t)). Pour un champ dipolaire de

quelques Gauss, la variation dB/B au cours d’une gyropériode électronique 1/f

ce

=2pm

e

/eB est très faible :

dB/B≈3.dr/r!6pm

e

c/eBR

j

≈10

−6

.On peut donc considérer B constant pour évaluer le travail de Edurant une gyropé-

riode :

*

m

e

.dv

⊥

/dt .dL =

*

e.E.dL=e.

**

rot E .dS =−e.

**

B/t.dS

2pq

ce

2pq

ce

pq

ce2

pq

ce2

avec q

ce

=m

e

v

⊥

eB d’où :

~

2pm

c

2

v

⊥

/eB

!

.dv

⊥

/dt =ep.

~

m

e

v

⊥

/eB

!

2

dB/dt ⇒2.dv

⊥

/v

⊥

=dB/B⇒v

⊥2

/B=C

te

Comme la force magnétique (seule force extérieure effectivement appliquée à la particule, e .v×B) ne travaille pas lors du mou-

vement de la particule le long de la ligne de champ, la variation d’énergie perpendiculaire s’accompagne d’une variation corres-

pondante d’énergie parallèle.

2 − CALCUL DE LA DÉRIVE df/dt DE L’ÉMISSION D’UN ÉLECTRON EN MOUVEMENT ADIABATIQUE DANS UN CHAMP DIPOLAIRE,

EN FONCTION DE LA FRÉQUENCE D’ÉMISSION f

De l’intensité du champ magnétique

B=

u

B

u

=M/R

3

.

~

1+3cos

2

h

!

1/2

(M = moment magnétique, en Gauss .R

J3

,si R est exprimé en rayons joviens : 1 R

J

= 71 400 km) et de l’équation d’une ligne de

champ coupant l’équateur magnétique à L .R

J

R=L.sin

2

~

h

!~

hest la colatitude magne´tique

!

on déduit la variation dB/dt « vue » par un électron de vitesse parallèle v

//

:

dB/dt =dB/dh×dh/ds ×ds/dt avec v

//

=ds/dt et ds =@dr

2

+

~

r.dh

!

2

#1/2

⇒dB/dt =−3/

~

L.R

J

!

.g

~

h

!

.B.v

//

avec g

~

h

!

=

~

cosh/sin

2

h

!

.

~

3+5cos

2

h

!

/

~

1+3cos

2

h

!

3/2

La vitesse parallèle d’un électron en mouvement adiabatique s’exprime :

v

//

=v.

~

1−B.L

3

.sin

2

~

U

e´q

!

/M

!

1/2

où v est la vitesse totale (constante) de l’électron, et U

e´q

son angle d’attaque (v-B) à l’équateur. On pose ici L = 6 (lignes de

champ coupant l’orbite de Io), et M = 7 Gauss .R

J

3

de sorte que la gyrofréquence au pied des lignes de champ à L = 6 excède la

fréquence maximum observée (36 MHz). Le moment dipolaire jovien est en fait de 4,2 Gauss .R

J

3

,mais des termes quadrupolaires

et octupolaires s’y ajoutent à hautes latitudes près de la planète. L’altitude de la source s’étend de ~ 0,01 R

J

à 36 MHz jusqu’à

~ 0,28 R

J

à 17 MHz (voir figure 5) ; sa colatitude varie de h=27,5°à 24,2°, et g

~

h

!

est quasi-constante. Comme

f≈f

ce

= eB/2 pm

e

on obtient finalement :

df/dt =−3/

~

L.R

J

!

.g

~

h

!

.f.v.

@

1−sin

2

~

U

e´q

!

.2pm

e

.f.L

3

/

~

M.e

!

#

1/2

≈−K.f.v

//

~

f

!

df/dt n’est fonction que de f, et est paramétrée par v et U

e´q

.L’énergie caractéristique des électrons est évidemment :

E=

~

C−1

!

m

e

c

2

=@

~

1−v

2

/c

2

!

−1/2

−1#m

e

c

2

.

122

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%