Le maire et le réseau de transport d`électricité

UNE POSSIBLE SOURCE

DE REVENUS

Les pylônes et les postes de transformation pré-

sents sur votre territoire peuvent générer des res-

sources spécifiques (taxe, impôt, contribution

territoriale) qui viennent renforcer votre budget.

> La taxe pylône

Les communes sur le territoire desquelles sont

implantés des pylônes supportant des lignes élec-

triques à très haute tension (225 000 et 400 000 volts)

perçoivent annuellement une imposition forfaitaire

dont le montant, révisé chaque année par arrêté

ministériel, dépend de la tension électrique.

> La Contribution économique territoriale (CET)

et l’Impôt tarifaire sur les entreprises (IFER)

À la suite de la réforme de la fiscalité locale, la taxe

professionnelle versée aux communes par le ges-

tionnaire de réseau au titre des postes électriques

a été remplacée par la Contribution économique

territoriale (CET) et l’Impôt forfaitaire sur les entre-

prises de réseau (IFER).

GESTION ET MAINTENANCE

DU RÉSEAU

Afin d’entretenir et de développer le réseau de

transport d’électricité dont il a la charge, RTE peut

être amené à effectuer des opérations de mainte-

nance sur les différents ouvrages présents sur

votre commune.

> Les travaux d’élagage et de peinture

Conformément à la législation en vigueur et afin

de répondre à des exigences de performance tech-

nique, de sécurité des tiers et des intervenants, et

de respect de l’environnement, des opérations

d’élagage sous et aux abords des lignes électriques

sont réalisées tous les quatre à cinq ans.

Par ailleurs, des travaux de remise en peinture sont

Si la présence d’un ouvrage RTE sur votre commune peut avoir une incidence positive sur votre

budget, elle implique aussi une attention particulière quant à l’entretien et au développement du

réseau, à la maintenance de l’ouvrage et à la délivrance de permis de construire à proximité de celui-ci.

LeMaire

et le réseau de transport

d’électricité

LES FICHES DE SYNTHÈSE ••••••••••••

Près de 18 000 communes françaises sont concernées par la présence

sur leur territoire d’un ouvrage électrique — poste, pylône ou ligne à haute

et très haute tension — géré par RTE, le gestionnaire unique du réseau

de transport d’électricité.

Un ouvrage RTE sur votre commune :

ce qu’il faut savoir

• Un ouvrage RTE

sur votre commune :

ce qu’il faut savoir P. 1-2

• La concertation

au cours des étapes

d’un projet P. 3

• La sécurité à proximité

des lignes à haute

et très haute tension P. 4

• Préserver

l’environnement P. 5

• Les clés pour

comprendre P. 6

>

URBANISME,

AMÉNAGEMENT

SOMMAIRE

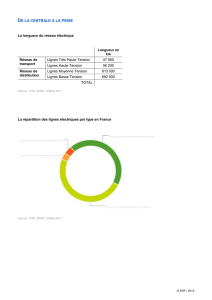

LE RÉSEAU

DE TRANSPORT

D’ÉLECTRICITÉ

EN CHIFFRES

•100 000 kilomètres

de lignes à haute

et très haute tension.

•18 000 communes

directement concernées

par les ouvrages RTE.

•250 000 pylônes.

•2 600 postes

de transformation.

•46 liaisons

transfrontalières.

effectués, dans le respect des exigences environnementales

(produits appliqués, mise en œuvre), afin de préserver les

pylônes de la corrosion.

Pour l’ensemble de ces travaux, le maire est informé par RTE

des interventions prévues. Un affichage en mairie et une

communication par voie de presse avertissent la population

riveraine des futurs travaux. Un interlocuteur unique, au

sein du Groupe d’exploitation transport (GET) dont dépend

l’ouvrage, informe et traite toute sollicitation relative à ces

sujets.

> L’urbanisation à proximité des ouvrages existants

Certains projets d’urbanisation et projets d’aménagement

soumis à enquête publique peuvent interférer avec la pré-

sence d’ouvrages RTE.

Avant la délivrance d’un permis de construire, RTE doit être

consulté afin que le projet concilie les intérêts des particu-

liers et de la commune avec les impératifs d’exploitation du

réseau de transport.

> La sécurisation mécanique du réseau

Le programme de sécurisation du réseau de transport d’élec-

tricité, qui court jusqu’en 2017 et revoit le dimensionnement

de 45 000 kilomètres de lignes, a permis à RTE de faire face

efficacement à la tempête Klaus de janvier 2009.

VALORISER LES INSTALLATIONS

ÉLECTRIQUES POUR L’AMÉNAGE-

MENT NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE

Les collectivités et leurs groupements ont le droitde créer ou

de subventionner l’établissement de réseaux haut débit sur

leur territoire, dans le cadre de délégations de service public.

Pour certains territoires, la mise à disposition des « points

hauts » que constituent les pylônes, ainsi que le déploie-

ment de fibres optiques sur les ouvrages électriques peu-

vent être une solution pour l’accès au haut débit. Arteria est

la filiale de RTE chargée de valoriser ces actions.

QUELLES PROCÉDURES LORS DE TRAVAUX À PROXIMITÉ D’UN OUVRAGE RTE ?

Tous les travaux à proximité d’un ouvrage haute ou très haute tension doivent faire l’objet d’autorisations préalables spécifiques.

Les mairies tiennent à la disposition des entreprises et des particuliers les noms et adresses des exploitants de réseaux présents sur

la commune, ainsi que les plans de zonage des ouvrages.

>

Demande de renseignements (DR)

Dès le stade de l’élaboration du projet

de travaux, la Demande de renseignements

permet d’obtenir des informations sur

l’existence éventuelle d’ouvrages, afin que

les travaux envisagés puissent être exécutés

en toute sécurité. Toute personne (maître

d’ouvrage public ou privé et, pour son

compte, le maître d’œuvre de l’opération)

qui envisage la réalisation de travaux, doit

se renseigner auprès de la mairie sur le

territoire de laquelle se situeront les

travaux, pour disposer de ces informations.

Les travaux de faible ampleur ou ne

comportant pas de fouilles au sol en sont

dispensés.

Déclaration d’intention de commencement de

travaux (DICT)

La DICT a pour objet de demander aux exploi-

tants d’ouvrages leurs recommandations ou

prescriptions techniques avant d’entreprendre

des travaux à proximité de leurs ouvrages.

Pour faciliter vos démarches : www.protys.fr

Le Maire

et le réseau de transport

d’électricité

LES FICHES DE SYNTHÈSE ••••••••••••

2

Le maire, en tant que représentant de la population concernée par un ouvrage électrique nouveau ou à reconstruire,

a un rôle fondamental à jouer. Il est associé aux différentes étapes d’un projet et consulté à plusieurs reprises.

La concertation au cours des étapes d’un projet

>

3

Le dossier de justification technique

et économique

Il présente les besoins à l’origine du projet (évolution de la pro-

duction locale et de la consommation d’électricité, besoin de

renouvellement d’une ligne ou d’un poste, etc.), les avantages

et inconvénients de chaque solution envisagée, ainsi que le

choix de RTE. Ce dossier est soumis à l’autorité de tutelle qui

vérifie l’opportunité du projet. S’il est jugé recevable, il sert de

support à la concertation.

Débat public

Il permet d’associer le public à l’élabora-

tiondesprojetsprésentantdefortsenjeux

socio-économiques ou ayant un impact

significatif sur l’environnement ou l’amé-

nagement du territoire.

La saisine de la Commission nationale du

débatpublic(CNDP)est obligatoirelorsque

le projet concerne une ligne aérienne de

tension égaleousupérieure à400 000 volts

et d’une longueur supérieure à 10 kilomètres,

ou une ligne souterraine supérieure à 100 kilomètres.

Concertation préalable aux procédures

administratives

Laconcertationréunitlesmaires,lesservicesdel’État,lesasso-

ciations, les acteurs économiques et, le cas échéant, le monde

agricole avec le maître d’ouvrage RTE au cours de trois étapes :

la validation de l’aire d’étude, la délimitation des « fuseaux », le

choix du « tracé de moindre impact » ou l’emplacement retenu

pour le projet.

Étude d’impact

L’étude d’impact, élaborée tout au long de la concertation et

dont l’objet est de synthétiser les conséquences des projets

d’ouvrages électriques sur l’environnement, est un moment

essentiel pour faire évoluer les projets de travaux et d’aména-

gement vers la solution de moindre impact environnemental.

Déclaration d’utilité publique (DUP)

Une demande de DUP est adressée au préfet pour les postes de

transformation et pour les lignes à 90 000 et 63 000 volts, au

ministre concerné pour les lignes à 225 000 et 400 000 volts.

Après consultation, notamment du maire, l’intérêt général du

projet étant proclamé, la DUP permet à l’État, en cas de besoin,

d’imposer des servitudes pour les lignes et de recourir à une

expropriation pour les postes.

Élaboration du projet de détail

Le projet de détail de l’ouvrage est élaboré en liaison avec les

communes concernées, les services de l’État et les chambres

d’agriculture. Les propriétaires et les exploitants agricoles sont

consultés pour déterminer l’emprise exacte de l’ouvrage.

Servitudes et transferts

de propriété

Si les tentatives d’accord amiable avec

lespropriétaireséchouent,laprocédure

administrative de mise en servitude

légale (pour les lignes) ou d’expropria-

tion (pour les postes) est engagée. Dès

quepossible,des plantationsarbustives

ou d’autres mesures palliatives sont

proposéesaux propriétaires demaisons

d’habitation situées à proximité des nou-

veaux ouvrages, afin d’en limiter l’impact visuel. Les

propriétaires d’habitation situés dans la bande des 200 mètres

autour de l’ouvrage sont recensés et contactés pour l’indemni-

sation du préjudice visuel.

Travaux

Le maire est informé par le maître d’ouvrage de l’avancement

du chantier.

COMMENT EST DÉFINIE LA CONCERTATION ?

La justification

technico-économique

La concertation

La Déclaration

d’utilité publique

Le projet détaillé

Les servitudes et

le transfert de propriété

Les travaux

La concertation, telle que précisée dans la circulaire « Fontaine »

du 9 septembre 2002, a pour objectifs :

• de définir avec les élus et les associations représentatifs des populations

concernées, les caractéristiques du projet ainsi que les mesures d’insertion

environnementale et d’accompagnement qui en découlent ;

• d’apporter une information de qualité aux populations concernées

par le projet.

Les communes sont devenues, aux côtés d’autres acteurs, des maillons essentiels en matière d’information

et de prévention des risques. La pratique de certaines activités, de même que l’exécution de chantiers à proximité

d’installations électriques — lignes à haute et très haute tension, pylônes et postes de transformation — peuvent être

dangereuses et nécessitent certaines précautions.

La sécurité à proximité des lignes à haute

et très haute tension

>

4

La pratique de certaines activités — telles que les travaux agricoles, l’éla-

gage, les loisirs nautiques ou aériens, la pêche ou l’exécution de chantiers

à proximité d’installations électriques — peut être dangereuse et néces-

site certaines précautions, que RTE rappelle régulièrement à travers sa

campagne “ Sous les lignes, prudence : restons à distance. ”

Le danger existe en cas de contact avec une ligne, directement ou par l’inter-

médiaire d’un instrument, mais aussi si l’on s’en approche de trop près ou si

l’on pointe un objet en direction de la ligne. Un arc électrique peut alors se for-

mer et il y a risque d’électrocution.

Lignes à haute et très haute tension et santé

Les lignes haute et

très haute tension

(HT et THT), indis-

pensables à toute

forme d’activité,

peuvent susciter

des interroga-

tions le plus souvent liées au fait de vivre à

proximité de ces lignes, et à la crainte d’un

éventuel impact sur la santé. Fort d’une col-

laboration étroite avec l’Association des

maires de France, consacrée par la signature

d’une convention de partenariat, RTE pro-

pose, depuis octobre 2010, un service d’in-

formation et de mesures des champs

magnétiques de très basse fréquence

(50 Hz). Ce service est mis à la disposition

des maires afin de répondre à toutes les

questions sur les expositions à ces champs

magnétiques, y compris celles rencontrées

au voisinage des lignes HT et THT.

Le service d’information

et de mesures des champs

magnétiques 50 Hz proposé

aux maires

Les maires dont la commune se situe

à proximité d’un ouvrage RTE peuvent

adresser une demande d’information et / ou

de mesures de champs magnétiques par

courrier électronique, à l’adresse suivante :

Pour chaque sollicitation, RTE prend contact

avec le maire demandeur dans un délai

de sept jours afin de définir la meilleure

solution pour répondre à son attente.

Ainsi, il lui sera proposé :

• l’intervention d’un agent RTE dûment

formé pour effectuer des relevés de

champs magnétiques 50 Hz dans les lieux

de vie de la commune. À cette occasion, il

répondra également à toutes les questions

qui lui seront posées et diffusera des sup-

ports d’information sur le sujet.

RTE s’engage à ce que ces interventions

soient réalisées dans les meilleurs délais ;

• l’intervention de laboratoires indépen-

dants pour réaliser les mesures de champs

magnétiques 50 Hz. Ces laboratoires appli-

queront un protocole de mesures établi au

niveau national par l’UTE (Union technique

de l’électricité). Conformément aux guides

de bonnes pratiques et normes internatio-

nales traitant de la mesure des champs

magnétiques 50 Hz, ce protocole établit un

cahier des charges précis et strict en

termes de qualité du matériel de mesure,

de professionnalisme des intervenants et

de forme du compte-rendu. De manière à

garantir leur indépendance, les rapports

de mesures sont communiqués aux maires

par les laboratoires. RTE s’engage à appor-

ter par la suite toutes les informations

complémentaires et explications que

pourraient nécessiter ces rapports.

RTE prend totalement en charge les inter-

ventions de ses agents, pour effectuer des

relevés locaux et les commenter, de même

que celles des laboratoires indépendants.

Pour ces dernières, toutefois, le maire devra

expressément préciser qu’il sollicite la prise

en charge financière de RTE.

Le décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011,

relatif aux ouvrages des réseaux publics

d’électricité et des autres réseaux d’électri-

cité et au dispositif de surveillance et de

contrôle des ondes électromagnétiques,

prévoit par ailleurs un dispositif renforcé de

mesures et de surveillance des champs élec-

tromagnétiques émis par les lignes à très

haute tension.

Pour en savoir plus :

www.clefdeschamps.info

URBANISME,

AMÉNAGEMENT

LES FICHES DE SYNTHÈSE ••••••••••••

5

Le Maire

et le réseau de transport

d’électricité

LE RESPECT DES MILIEUX

NATURELS ET DES PAYSAGES

70 % des installations haute et très haute tension se trou-

vent en milieu agricole, et 20 % en milieu forestier. Une

attention particulière est portée à la construction et l’ex-

ploitation des ouvrages électriques dans le maintien de la

diversité biologique, à la préservation des zones naturelles

ou encore à la prévention des pollutions et de la maîtrise du

bruit. Des partenariats ont ainsi été mis en place avec la

Fédération des parcs naturels régionaux, les chambres

d’agriculture et le Comité national avifaune.

MISE EN SOUTERRAIN

DES OUVRAGES

Les liaisons souterraines sont privilégiées pour :

• les ouvrages en 63 000 et 90 000 volts dans les zones

urbaines de plus de 50 000 habitants, dans les zones d’ha-

bitat regroupé, dans les zones considérées comme priori-

taires (ZICO, ZNIEFF, ZPPAUD, PNR, zones périphériques

des parcs nationaux et aux abords des postes sources) ;

• les ouvrages en 225 000 volts dans les zones urbaines de

plus de 50 000 habitants, pour les projets situés en dehors

des couloirs de lignes existants ;

• les ouvrages en 400 000 volts dans des situations excep-

tionnelles du fait du coût de la mise en souterrain.

90 % du réseau de transport d’électricité est situé en milieu rural. Construire ou maintenir des ouvrages dans

cet environnement se fait donc dans le respect de ces milieux naturels et dans une recherche prioritaire d’insertion

environnementale.

Préserver l’environnement

>

La construction d’un nouvel ouvrage, de par son impact sur les populations concernées et sur les paysages, fait

l’objet de mesures spécifiques portées par un Plan d’accompagnement de projet (PAP).

>

La construction d’un nouvel ouvrage fait l’objet d’un Plan d’ac-

compagnement de projet (PAP) financé par RTE. Il permet de

soutenirdesmesuresaméliorantl’intégrationdunouvelouvrage,

des mesures de compensation pour un plus grand respect des

milieuxnaturels,ouencoredesactionsdedéveloppementdura-

ble.Équivalent à10 %ducoûtdeslignesaériennesà400 000 volts

et à 8 % pour les lignes aériennes de tension inférieure, la moitié

deces fonds est allouéeauxcommunes traverséesparl’ouvrage.

Accompagner le développement du réseau

L’article 8 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité (dite loi NOME)

prévoitque,à lademandedescollectivitésterritoriales,RTEpeut participeraufinancementdelamiseensouterraindesouvrages

existants dont il a la charge, pour des motifs liés au développement économique local ou à la protection de l’environnement.

>

6

6

1

/

6

100%