Notes du cours

Histoire des États germaniques II :

D’un empire à l’autre

Deuxième cours :

Les terres germaniques et la Révolution française

(1790-1815)

1 — Culture germanique au XVIIIe siècle

1.1 — L’Aufklarüng

— La Révolution française est née idéologiquement de l’approche rationnelle portée en France par Voltaire,

Montesquieu, Diderot et Rousseau, pour ne mentionner que les plus importants. Mais le courant en question

n’est pas limité à la France et toute l’Europe est traversée au XVIIIe siècle par la remise en question des

dogmes religieux au profit d’une approche logique et rationnelle, basée sur l’observation et la déduction.

— Dans les territoires germaniques, l’Aufklarüng ne se manifeste pas moins qu’en France ou en Angleterre,

mais s’il partage de nombreuses caractéristiques avec les courants semblables dans les États voisins, la

situation particulière du monde germanique lui donne aussi ses spécificités.

— Car la situation culturelle des terres germaniques diffère de celle de l’Angleterre ou de la France et le

renouveau philosophique s’inscrit ici plus souvent à l’intérieur du christianisme qu’en opposition à celui-ci et

privilégie la logique et la métaphysique, peut-être parce que le courant est initié par des professeurs et des

pasteurs, et non par des membres de la noblesse ou de la bourgeoisie.

— Christian Thomasius (1655-1728) est généralement considéré comme le père du mouvement. Théologien

de formation, il se fait néanmoins le défenseur de la tolérance religieuse et de la liberté de pensée. Christian

Wolff (1679-1754) poursuit la démarche en s’opposant au piétisme de Thomasius et construit un système

philosophique logique dans lequel l’ontologie joue un rôle fondamental, posant ainsi les bases de la discipline

philosophique maitresse de la tradition allemande.

— Jusqu’en 1740, thomasisme et wolffisme dominent la philosophie, mais l’arrivée sur le trône de Prusse de

Frédéric II renouvela l’esprit de l’Aufklärung en l’élargissant considérablement. Admirateur de la pensée

française, sceptique et agnostique, le roi-philosophe de Prusse s’entoure de personnalités éminentes et

réorganise l’Académie de Berlin, alors que la tolérance religieuse et philosophique du roi permet l’évolution

de la théologie protestante, à laquelle ne s’oppose pas en général la philosophie, contrairement à ce que l’on

peut voir en France.

— C’est pendant le règne de Frédéric II que s’impose à l’université de Königsberg, en Prusse orientale,

Emmanuel Kant (1724-1804), l’un des esprits les plus brillants de l’époque. Considéré comme l’un des piliers

de l’épistémologie moderne, Kant remet en question par ses trois critiques (Critique de la raison pratique,

Critique de la faculté de juger et surtout, Critique de la raison pure) le rationalisme propre au XVIIIe siècle,

glissant déjà vers une conception plus pessimiste des capacités et des limites de la raison humaine.

— Ce rationalisme idéalisé, contesté tout au long du siècle par des penseurs plus conservateurs, subit

finalement les assauts du romantisme naissant, avec le mouvement Sturm und Drang (Tempête et passion),

initié par une pièce de Friedrich Maximilian Klinger (1752-1831) portant ce titre.

— S’inspirant à la fois de Rousseau et de Shakespeare, cette « révolution littéraire », pour reprendre

l’expression de son plus génial promoteur, le père de la langue littéraire allemande moderne, Johann

Wolfgang Goethe (1749-1832) se veut une réponse aux « dérives » rationalistes, par un retour à l’émotion.

— Surtout, promoteur sur le plan politique d’un « nationalisme impérial » s’opposant à l’éclatement de la

nation allemande, il constitue l’une des premières sources de ce qui deviendra au siècle suivant un

mouvement national des intellectuels en faveur de l’unification allemande.

1.2 — La rivalité culturelle russo-autrichienne

— La rivalité entre Berlin et Vienne, qui est à la fois politique et économique, se manifeste aussi sur le plan

artistique, symbole évocateur de l’importance prise par les choses de l’art et de l’esprit au XVIIIe siècle, car à

partir de l’Aufklarüng, la puissance des canons ne suffit plus pour faire d’un État une grande puissance et

susciter le respect des voisins.

— En Prusse, le roi lui-même donnait l’exemple, Frédéric II se piquant lui-même de philosophie, si bien

qu’avant sa rupture avec Voltaire, toute l’Europe cultivée chantait les louanges du roi-philosophe, protecteur

des arts et des sciences. Même après la guerre de Sept Ans qui fit tant pour ternir sa réputation, Frédéric

continua à correspondre avec d’Alembert ou d’Holbach.

— Si Frédéric ne peignait pas, il s’employa à réunir, à l’image de Catherine II de Russie, une

impressionnante collection de chefs-d’œuvre européens, incluant des toiles de Vinci et de Rubens, de même

qu’à subventionner par ses commandes des peintres (des portraitistes, en particulier, comme le Français

Antoine Pesne) de toute l’Europe.

— Flutiste pourvu d’un certain talent, Frédéric composa quelques pièces (sonates et concertos), qu’il

interprétait au sein du petit orchestre de chambre qu’il avait constitué. Il s’attacha en outre les services de

Carl-Emmanuel Bach, à défaut de pouvoir attirer le père, qui poursuivait sa carrière à Leipzig, en Saxe et fit

construire un opéra royal à Berlin dès 1742.

— L’architecture ne fut bien sûr pas en reste et si le palais de Sansoussi de Potsdam ne peut évidemment pas

rivaliser avec le luxe de Versailles, son parc de 300 hectares, soigneusement aménagé peut rivaliser avec les

grands parcs d’Europe de l’époque, comme Petrodvorets près de Saint-Péterbourg.

— S’il préférait Potsdam à Berlin, Frédéric consacra néanmoins des moyens importants pour faire de sa

capitale une rivale de Vienne, sans pour autant y parvenir. Si architecturalement parlant, Berlin devint au

cours de son règne une ville moderne, il ne parvint pas à faire en sorte d’attirer dans sa capitale l’élite

culturelle germanique de l’époque

— Car le cœur culturel de la germanité au XVIIIe siècle est sans contredit Vienne. Même si d’autres villes

importantes attirent peintres, auteurs et compositeurs (Munich en Bavière, ou Weimar en Saxe), la capitale

impériale jouit d’un statut particulier, surtout en ce qui concerne la musique.

— Sur la question du développement artistique, Joseph II a fait davantage que sa mère, celle-ci demeurant

plutôt froide devant les « audaces » artistiques de l’époque.

— Christoph Willibald Gluck (1714-1787) est le premier d’une longue série de musiciens et de compositeurs

qui vont parvenir à faire de Vienne en un demi-siècle l’un des principaux centres de création musicale du

monde, même si la capitale habsbourgeoise ne dispose pas de grandes salles de concert à l’époque.

— Ceux qui suivent Gluck n’ont guère besoin de présentation, à commencer par Joseph Haydn (1732-1809),

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), ou encore Ludwig von Beethoven (1770-1827), qui fait au cours de

la période ses premières armes.

— Ces illustres compositeurs, et d’autres encore dont la postérité a moins gardé la trace, donnent naissance

au classicisme viennois, qui se manifeste entre autres dans les opéras de Mozart qui, à côté de ses classiques

en langue italienne, donne à l’opéra allemand ses premiers chefs-d’œuvre, dont l’Enlèvement au sérail, au

thème particulièrement osé pour l’époque, et surtout la Flute enchantée, qui dévoile certains secrets de la

Franc-maçonnerie.

— Même si Prusse et Autriche concentrent par leurs richesses et leurs attraits l’activité culturelle et créatrice

de la période, il convient de ne pas limiter l’extraordinaire foisonnement artistique que connaissent les terres

germaniques du XVIIIe siècle à ces deux grands phares. Car les conditions économiques et sociales qui vont

favoriser, par le mécénat, le développement des arts dans les deux principales puissances du monde allemand

existent aussi dans de nombreux autres centres de moindre importance.

— Parmi les autres centres culturels importants, il convient aussi de souligner la ville de Weimar, lieu de

prédilection de Goethe et l’une des nombreuses villes où Bach a officié en tant qu’organiste, sans oublier bien

sûr la Bavière et sa flamboyante capitale, Munich.

3

2 — Réactions et attitudes devant les événements français

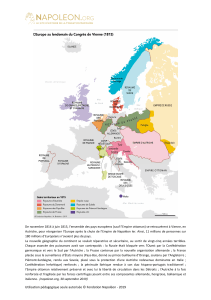

— Le cours des quelques 25 ans, qui vont de la prise de la Bastille jusqu’au Congrès de Vienne, est déterminé

en bonne part par la France et les réactions et attitudes de toutes les puissances européennes, mais aussi de

toutes les populations du continent, varient grandement en fonction des soubresauts de la Révolution

française.

— De sorte qu’il s’avère impossible d’affirmer une attitude précise de la part des populations et des

dirigeants des terres germaniques : de l’enthousiasme manifeste au rejet catégorique, elles furent variées et

ont grandement fluctué.

— Le cas des dirigeants autrichiens est particulièrement intéressant, parce que la reine de France est aussi la

sœur des empereurs Joseph II et Léopold II (1790-1792), de même que la tante de François II (1792-1835).

Cela étant, et même si la situation l’inquiète, Joseph II, qui considérait sans doute le système politique

français d’avant l’été 1789 comme étant archaïque, ne manifeste pas trop d’émotions lors de l’annonce de la

prise de la Bastille.

— Mais même s’il ne survivra qu’un an aux événements de Paris, l’annulation dans les derniers mois de son

règne de plusieurs de ses réformes peut aussi être interprétée comme la manifestation d’une crainte

grandissante devant les événements.

— Son frère qui est, on l’a vu, beaucoup plus conservateur, voyait d’abord d’un bon œil le résultat des États

généraux, mais l’inquiétude le gagne en juin 1791, après la tentative d’évasion du roi et les conséquences à

prévoir. La suspicion à l’endroit des Français présents en Autriche s’accroit.

— D’autant que l’on craint la contagion, surtout dans les campagnes, car même si la situation des paysans

autrichiens s’est améliorée, elle demeure difficile. Cela étant, même si en 1789 des jacqueries éclatent en

Bohême et en Carniole, il est difficile d’affirmer que celles-ci sont liées aux événements de France.

— L’agitation croit au cours des années suivantes et en 1792, une pétition présentée par les représentants de

53 communes, réclamant une représentation à la Diète, laisse croire à une politisation grandissante d’autant

plus plausible que le paysan autrichien sait très souvent lire, grâce aux réformes de Marie-Thérèse. Le constat

vaut d’ailleurs pour une partie significative de la paysannerie germanique en dehors de l’Autriche.

— Plus inquiétante, peut-être, pour les pouvoirs en place, est l’attitude de certains membres des classes

intellectuelles, généralement urbaines, devant les expérimentations françaises. Cela étant, devant la

radicalisation de la crise au cours de 1791 et 1792, la majorité même de ces témoins sympathiques s’inquiète

de la situation et de ses conséquences.

— Il reste cependant une minorité de ces élites qui continue même au cours de cette période à voir dans les

événements français un exemple à suivre. Malgré leur faible nombre, leur présence au cœur même des

bureaucraties suscite l’inquiétude des pouvoirs en place et ces « jacobins » sont l’objet d’une surveillance

attentive de la part des services de police, particulièrement en Autriche.

— L’ensemble des événements internationaux et de ces processus intérieurs conduit à une radicalisation de la

réponse conservatrice, dont la manifestation la plus évidente, et qui fut d’une certaine façon l’élément

déclencheur des guerres révolutionnaires, fut la déclaration de Pilnitz.

— Le 27 août 1791, l’empereur Léopold II et le roi Frédéric-Guillaume II de Prusse se rencontrent à Pilnitz

en Saxe pour évoquer le problème polonais et la guerre contre les Ottomans, mais la tentative de fuite de

Louis XVI survenue deux mois avant, ainsi que le sort du roi de France s’imposent comme sujet de

discussion entre les deux monarques.

— À l’issue de la rencontre, une déclaration commune fut publiée par les diplomaties des deux États,

soulignant leur préoccupation quant aux événements de France et à la situation de Louis XVI.

— Le texte affirme de même l’intention des deux monarques de faire tout en leur pouvoir pour venir en aide

au roi de France dans l’établissement « d’un gouvernement monarchique également convenable aux droits

des souverains et au bien-être des Français », ce qui sera vu par Paris comme une ingérence inacceptable.

3 — Les premières guerres

— Il est légitime de considérer, comme le fait traditionnellement l’historiographie française, que les Guerres

de la Révolution furent causées par les monarchies européennes, même si la déclaration de guerre « au roi de

Bohême et de Hongrie » (notons le refus d’utiliser le titre d’empereur), en avril 1792, a été le fait de la

Convention nationale française : puisqu’après la déclaration de Pilnitz, les parlementaires français

considéraient la guerre inévitable, alors autant se porter à l’offensive.

— La première confrontation militaire entre les forces révolutionnaires françaises et celles des gardiens de

l’ordre européen, les forces coalisées de la Prusse et de l’Autriche, eut lieu à Valmy en septembre, après que

les premières eurent pris le contrôle d’une partie des Pays-Bas autrichiens.

— La bataille ne fut guère féroce, mais la victoire française, ajoutée au fait que la Prusse était davantage

préoccupée par la situation à l’est, en Pologne (qui conduira au second partage du pays, avec la Russie, en

1793), incita celle-ci à retirer ses forces, témoignage éloquent de la faiblesse de la solidarité des États

germaniques.

— Après la victoire de Valmy et la proclamation de la République, la France déclare la guerre à pratiquement

tout le continent et vient très près d’être écrasée au cours de l’année 1793. Un sursaut national permet

cependant de vaincre les forces autrichiennes, humiliation qui va de pair avec l’exécution le 16 octobre 1793

de Marie-Antoinette (Louis XVI avait été guillotiné le 20 janvier 1793).

— Une fois encore, la Prusse laisse tomber son allié (Berlin signe un armistice avec Paris fin 1994) pour

s’assurer de sa part du territoire polonais. Le 3e partage aura lieu en 1795, et cette fois l’Autriche, malgré son

implication dans la guerre avec la France, trouvera le moyen d’avoir sa part. Cracovie devient alors

autrichienne.

— Abandonnée par la Prusse et devant faire face pratiquement seule à l’armée d’Italie de Bonaparte,

l’Autriche est défaite dans une série de batailles en 1796 et 1797 et contrainte à la paix par le traité de

Campo-Formio, qui met fin à la première coalition antifrançaise. L’Autriche cède alors les Pays-Bas à la

France, en échange de territoires sur l’Adriatique (Dalmatie et Istrie), accentuant le déplacement du centre de

gravité autrichien loin des terres germaniques.

— En 1798, alors que Bonaparte est empêtrée dans l’expédition égyptienne et que la politique du

gouvernement français favorise l’émergence de « républiques sœurs » sur les territoires voisins, le Royaume-

Uni, toujours en guerre avec la France, parvient à susciter une 2e coalition à laquelle se joint l’Autriche, la

Russie, la Turquie et la Suède, plus quelques autres petits territoires allemands. À noter que la Prusse (dirigé

depuis 1797 par Frédéric-Guillaume III, qui a succédé à son père) demeure une fois de plus à l’écart.

— L’Autriche ne connaitra pas un meilleur sort au cours des années suivantes et ses défaites la contraignent

une fois de plus à une paix, très humiliante cette fois, signée à Lunéville le 9 février 1801, par laquelle

Vienne reconnait l’extension des frontières françaises jusqu’au Rhin, c’est-à-dire l’abandon à Paris de

territoires relevant de l’autorité impériale. La France s’enfonce alors profondément dans les terres

germaniques et commence la réorganisation territoriale de ces derniers.

— Mais la poursuite d’une guerre larvée entre Paris et Londres suscite à l’initiative de cette dernière une 3e

coalition à laquelle se joint l’Autriche (devenu empire autrichien en 1804), mais toujours pas la Prusse,

laquelle se voit cependant contrainte, après la victoire contre les Autrichiens, à signer avec la France le traité

de Schönbrunn, qui permet à Berlin de s’approprier le Hanovre en échange d’une extension des territoires

germaniques alliés à la France, la Bavière au premier chef.

— Quant à l’Autriche, défaite à Austerlitz deux semaines auparavant, elle poursuit sa retraite et en plus

d’abandonner la Dalmatie, elle est contrainte à verser de lourdes réparations, qui la laissent très affaiblie, au

point où elle restera à l’écart de la prochaine (la 4e) coalition antifrançaise. De plus, François II, tirant les

conséquences de la création de la Confédération du Rhins proclame le 6 août 1806 la dissolution du Saint-

Empire.

— Mais la création de la Confédération du Rhin suscite la colère de Berlin, qui se ligue alors avec le

Royaume-Uni, la Suède et la Russie contre Bonaparte. Grand mal lui en prit, car après sa défaite lors de la

bataille de la Iéna (octobre 1806), puis celle de son allié russe à Eylau (février 1807), la Prusse est à son tour

contrainte à une paix douloureuse à Tilsitt.

— Par cette dernière, la Prusse perd environ la moitié de son territoire et de sa population (soit 5 millions de

personnes), les territoires détachés étant annexés par le royaume de Westphalie (créé pour le frère de

Napoléon), par le duché de Saxe, désormais allié de la France, ainsi que par la Russie (pour acheter la paix,

Napoléon cède à Alexandre une partie des terres polonaises jadis annexées par la Prusse).

5

— Berlin doit en outre payer de lourdes réparations, s’engager à rejoindre le blocus contre le Royaume-Uni et

limiter ses forces armées à moins de 50 000 hommes. Mise hors-jeu, la Prusse se tourne sur elle même pour

soigner ses blessures.

— L’humiliation infligée à sa rivale n’empêcha pas Vienne, après avoir pansé ses plaies, croyait-elle, de

relancer la guerre contre la France, d’autant que les défaites françaises en Espagne semblent marquer alors le

début du déclin de la puissance de Bonaparte. L’Autriche se porte à l’offensive en avril 1809, croyant pouvoir

profiter de la situation pour remettre en question ses pertes précédentes.

— Malgré certaines victoires ponctuelles, cette 5e coalition (l’Autriche pouvant comme toujours compter sur

l’appui de Londres) ne fut pas plus heureuse que les précédentes et dès octobre 1809, Vienne est à nouveau

contraint à signer la paix.

— Ce second traité de Schönbrunn est par ailleurs extrêmement douloureux, car l’Autriche y perd 3 millions

d’habitants (20 % de sa population) par la cession de différents territoires soit à l’empire français, soit à son

allié bavarois. En plus des habituelles réparations et limitations aux forces armées (fixées à 150 000

hommes), le traité pava la voie au mariage de Bonaparte avec Marie-Louise d’Autriche, le premier croyant

ainsi s’assurer de la fidélité de la couronne autrichienne.

— C’est ainsi que prend fin la première phase de la confrontation des territoires germaniques, qui

combattirent au nom de la tradition, de l’ordre et de l’Europe de la Renaissance, et de la France bonapartiste,

héraut de l’Europe moderne et de l’ordre social nouveau.

— Une fois de plus, la France infligeait au monde germanique, première victime de son agressivité, une leçon

militaire, conséquence de son incapacité séculaire à transformer sa puissance économique en puissance

politique et à transcender ses clivages régionaux au bénéfice d’une véritable unité politique. Mais cette fois,

la leçon portera fruit, même si avant de parvenir à cette unité, les élites politiques du monde germanique

devront s’atteler à un sérieux examen de conscience.

4 — Napoléon et les terres germaniques

4.1 — La Confédération du Rhin

— L’une des conséquences les plus importants de la Révolution française et de ses suites napoléoniennes sur

le monde germanique concerne l’organisation territoriale de celui-ci, au premier chef l’éclatement du Saint-

Empire. Car même si c’est l’empereur François II qui décide lui-même de mettre fin au Reich de mille ans, il

a été fortement poussé dans cette direction par les redécoupages territoriaux menés par Bonaparte après ses

premières campagnes victorieuses.

— Après l’échec de la tentative de la création de républiques sœurs en Belgique (territoire relevant jusqu’en

1793 de l’autorité des Habsbourg) et sur la rive gauche du Rhin, Napoléon opta pour l’extension des

frontières de la France au-delà de ces zones, qui furent alors découpées en départements et intégrées à la

France.

— En ce qui concerne la Belgique, le changement eut des conséquences importantes, mais l’Autriche fut

dédommagée en 1797 de ses pertes par l’octroi de terres en Italie. Les changements sur la rive gauche du

Rhin furent beaucoup plus importants, car ils touchaient le cœur même du Saint-Empire : la ville

ecclésiastique de Mayence, par exemple, devint une ville française.

— Pour compenser les pertes des princes allemands, Napoléon décida alors de détruire l’autonomie des

évêchés et des abbayes d’empire, en annexant purement et simplement ces territoires aux principautés laïques

environnantes. Comme ces dernières étaient pour l’essentiel protestantes, le pouvoir politique du catholicisme

dans l’ouest des terres germaniques fut alors détruit en même temps que la reichskirche, principal soutien du

pouvoir impérial.

— À l’exception de l’Autriche, de la Bavière et de quelques petits territoires, les catholiques allemands

étaient désormais minoritaires partout sur les territoires germaniques. De même, couvents, monastères et

monuments catholiques furent en bonne partie saisis ou détruits par les nouveaux maîtres, protestants, de ces

territoires.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

1

/

12

100%