Diabète et foie – Diabetes and the liver

70 | La Lettre de l’Hépato-gastroentérologue • Vol. XII - n° 3 - mai-juin 2009

DOSSIER THÉMATIQUE

Foie métabolique

Les effets du diabète sur le foie sont multiples.

Chacun connaît l’association entre diabète

de type 2 et stéatopathie métabolique, mais

il existe également des atteintes spécifiques du

diabète de type 1. Des données récentes ont par

ailleurs permis de mieux apprécier l’impact pronos-

tique du diabète sur la cirrhose et son rôle dans la

survenue du carcinome hépatocellulaire. Enfi n, les

traitements médicamenteux du diabète peuvent être

hépatotoxiques. L’objet de cet article est de faire la

revue de ces différentes atteintes.

Diabète de type 1

Au cours du diabète de type 1, les atteintes hépa-

tiques sont rares. Deux types de complications lui

sont spécifi ques : la fi brose périsinusoïdale et la

glycogénose.

Fibrose périsinusoïdale

Le diabète est associé à la présence de dépôts de colla-

gène dans l’espace de Disse. Au cours du diabète de

type 1, l’importance de ces dépôts apparaît liée à celle

de la microangiopathie diabétique (1). Il a été décrit

chez quelques patients, présentant par ailleurs des

complications microvasculaires sévères, une fi brose

périsinusoïdale extensive non cirrhotique (2). Le terme

d’hépatosclérose diabétique a été proposé pour dési-

gner cette entité, qui pourrait être l’expression hépa-

tique de la microangiopathie diabétique.

Glycogénose hépatique

(syndrome de Mauriac)

La surcharge glycogénique hépatocytaire est une

complication du diabète de type 1 mal équilibré,

où se succèdent hyperglycémies importantes et

administrations de fortes doses d’insuline. Elle

est surtout observée chez l’enfant et l’adolescent,

plus rarement chez l’adulte. La description princeps

en a été faite par Pierre Mauriac en 1930 dans la

Gazette hebdomadaire des sciences médicales de

Bordeaux. Le tableau clinique associe une hépato-

mégalie et une augmentation des transaminases

(3, 4). L’hépatomégalie est typiquement volumi-

neuse, de surface lisse, s’accompagnant parfois de

douleurs de l’hypochondre droit, de nausées et de

vomissements. L’augmentation des transaminases

est habituellement modérée, mais elle peut être

importante, supérieure à 5 à 10 fois, voire 30 fois,

la limite supérieure de la normale (3). Une élévation

modérée des phosphatases alcalines est parfois asso-

ciée. Les tests fonctionnels hépatiques sont toujours

normaux. L’échographie montre une hépatomégalie

homogène hyperéchogène.

La confi rmation du diagnostic repose sur l’examen

anatomopathologique. L’aspect est identique à celui

des glycogénoses constitutionnelles. L’architecture

hépatique est normale. Les hépatocytes sont de

grande taille, d’aspect “végétal” par leur cytoplasme

clair et leurs limites accentuées (3). Leur noyau est

refoulé en périphérie. La coloration par l’acide pério-

dique Schiff (PAS) avant et après diastase met en

évidence la surcharge en glycogène des hépatocytes.

Il n’y a pas de nécrose hépatocytaire.

La physiopathologie retenue pour expliquer la

surcharge glycogénique hépatocytaire fait intervenir

conjointement l’hyperglycémie et l’hyperinsulinémie

(3). Le glucose pénètre dans l’hépatocyte par un

mécanisme de diffusion facilitée, indépendant de

l’insuline, à la différence des autres cellules de l’or-

ganisme. Il y est rapidement transformé de façon

irréversible en glucose-6-phosphate et trappé ainsi

dans la cellule. Chez les patients ayant un diabète

mal contrôlé, la concentration élevée en glucose

dans les hépatocytes – secondaire aux épisodes d’hy-

Diabète et foie

Diabetes and the liver

Arnaud Pauwels*

* Service d’hépato-gastroentérologie,

Centre hospitalier, Gonesse.

La Lettre de l’Hépato-gastroentérologue • Vol. XII - n° 3 - mai-juin 2009 | 71

Points forts

Au cours du diabète de type 1, les atteintes hépatiques sont rares. Deux types de complications lui sont

»

spécifiques : la fibrose périsinusoïdale et la glycogénose.

À l’inverse, au cours du diabète de type 2, la stéatopathie est fréquente. On en distingue deux formes : »

la stéatose, qui est la plus fréquente et d’évolution bénigne, et la stéatohépatite, qui peut se compliquer

de fibrose, de cirrhose et de carcinome hépatocellulaire.

Au cours de la cirrhose, un diabète est observé chez 20 à 40 % des patients. Il constitue un facteur

»

pronostique indépendant, affectant la survie à moyen/long terme.

Le risque de survenue d’un carcinome hépatocellulaire est 2,5 fois plus élevé en cas de diabète de

»

type 2.

Les médicaments hypoglycémiants sont peu hépatotoxiques, à l’exception peut-être des glitazones. »

Mots-clés

Diabète

Hépatopathie

Stéatopathie

métabolique

Cirrhose

Carcinome

hépatocellulaire

Keywords

Diabetes

Liver disease

Nonalcoholic fatty liver

disease

Liver cirrhosis

Hepatocellular carcinoma

perglycémie – et l’administration de doses excessives

d’insuline conjuguent leurs effets pour stimuler la

glycogénogenèse et inhiber la glycogénolyse.

Le traitement repose sur l’obtention d’un bon équi-

libre glycémique. Lorsque cet objectif est atteint,

on observe une disparition de l’hépatomégalie et

une normalisation des enzymes hépatiques en 2 à

4 semaines. Les anomalies histologiques régressent

complètement, sans fi brose séquellaire.

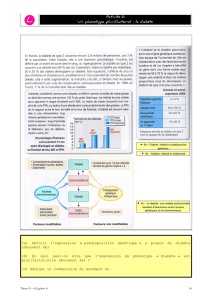

Diabète de type 2

Au cours du diabète de type 2, les atteintes hépa-

tiques sont fréquentes. Elles sont dominées par la

stéatopathie métabolique, dont on distingue deux

formes : la stéatose, qui est la plus fréquente et

d’évolution bénigne, et la stéatohépatite, qui peut

se compliquer de fi brose, de cirrhose et de carci-

nome hépatocellulaire. La stéatopathie métabo-

lique est également associée aux autres éléments

du syndrome métabolique (obésité abdominale,

dyslipidémie et hypertension artérielle). Elle est

donc souvent considérée comme la manifestation

hépatique de ce syndrome, dont le substratum

physiopathologique est l’insulinorésistance. Ses

aspects cliniques, diagnostiques et thérapeutiques

sont développés ailleurs dans ce dossier.

La prévalence de la stéatopathie métabolique chez

les patients ayant un diabète de type 2 est mal

connue. Elle serait 2 à 5 fois plus élevée que dans

la population générale (5). Les estimations varient

entre 34 % et 74 %.

Chez les patients atteints de stéatopathie méta-

bolique, la présence d’un diabète est un facteur

prédictif indépendant de fi brose sévère et de morta-

lité (6). Younossi et al. ont rapporté en 2004 le

suivi d’une cohorte de patients dont la stéatopathie

avait été diagnostiquée entre 1979 et 1987 (7). Chez

les patients diabétiques, une cirrhose est survenue

dans 25 % des cas, versus 10 % chez les patients

non diabétiques. La mortalité a été de 56 % versus

27 %. Après ajustement pour les facteurs confon-

dants (âge, indice de masse corporelle, existence

d’une cirrhose), le risque relatif de décès lié à une

maladie du foie était de 22,8 chez les patients

diabétiques.

Dans la Verona Diabetes Study, la cirrhose comptait

pour 4 % des décès, contre 40 % pour les maladies

cardiovasculaires et 20 % pour les cancers. Pour

autant, il est intéressant de noter que, dans cette

cohorte de patients diabétiques, le taux standardisé

de mortalité – rapporté à la population générale –

était de 2,52 pour la cirrhose, contre seulement 1,34

pour les maladies cardiovasculaires (8).

Diabète et cirrhose

Diabète hépatogénique

Soixante à 90 % des cirrhotiques présentent une

intolérance au glucose, et 20 à 40 % ont un diabète.

De fait, une fois la cirrhose constituée, l’incidence

annuelle de l’intolérance au glucose est bien supé-

rieure à celle de la population générale, de l’ordre de

5 à 10 % selon l’altération de la fonction hépatique.

On parle de diabète hépatogénique, qui se distingue

du diabète de type 2 par une moindre association

avec l’âge, l’indice de masse corporelle et les anté-

cédents familiaux de diabète.

La pathogénie du diabète hépatogénique est multi-

factorielle (9). L’hyperinsulinémie, l’insulinorésis-

tance hépatique et périphérique, ainsi que l’altération

de la fonction bêtacellulaire, sont impliquées. L’in-

sulinorésistance périphérique, caractérisée par une

diminution de la synthèse musculaire de glycogène,

est un phénomène précoce au cours de la cirrhose.

L’insulinorésistance hépatique, avec augmentation

de la production hépatique de glucose malgré l’hy-

perinsulinémie et l’hyperglycémie, est d’apparition

plus tardive. L’hyperinsulinémie est de mécanisme

complexe, résultant à la fois de perturbations de la

sécrétion pancréatique d’insuline, qui est plus lente

et supérieure à celle de témoins non cirrhotiques,

et d’une réduction de la clairance hépatique de l’in-

suline liée aux altérations hépatocytaires et aux

shunts portosystémiques. Elle est précoce, jouant

probablement un rôle important dans l’initiation de

l’insulinorésistance périphérique et hépatique, tout

en constituant également un mécanisme d’adap-

tation à la diminution de la sensibilité à l’insuline.

Une fois que l’hyperinsulinémie et l’insulinorésis-

tance périphérique et hépatique sont présentes, la

72 | La Lettre de l’Hépato-gastroentérologue • Vol. XII - n° 3 - mai-juin 2009

DOSSIER THÉMATIQUE

Foie métabolique Diabète et foie

progression vers le diabète est liée à l’altération de

la fonction bêtacellulaire. De ce fait, la transplan-

tation hépatique, qui diminue l’insulinorésistance,

ne guérit le diabète hépatogénique que chez deux

patients sur trois.

La cause de la cirrhose semble jouer un rôle au moins

aussi important que la progression de la fi brose dans

la survenue du diabète “hépatogénique”. Ainsi, le

diabète est beaucoup plus fréquent en cas de cirrhose

virale C (25-50 %) ou alcoolique (20 %) qu’en cas de

cirrhose compliquant une infection virale B (10 %) ou

une hépatopathie cholestatique (1-2 %). Au cours de

l’hépatite virale C, certains génotypes (notamment

le génotype 1) favorisent le développement de l’insu-

linorésistance indépendamment du stade de fi brose.

De même, au cours de la maladie alcoolique du foie,

la réaction infl ammatoire hépatique – via la libéra-

tion de cytokines et le stress oxydatif – contribue à

l’insulinorésistance, tandis que les lésions pancréa-

tiques induites par l’éthanol expliquent en partie

l’altération de la fonction bêtacellulaire.

Le diabète, facteur de comorbidité

Chez les patients cirrhotiques, le diabète est un

facteur pronostique indépendant, affectant la survie

à moyen/long terme (10, 11). L’augmentation de la

mortalité n’est pas due aux complications propres

du diabète. Bien au contraire, les complications

liées à la macro- et à la microangiopathie diabé-

tique paraissent relativement peu fréquentes. Cela

pourrait s’expliquer, d’une part, par l’absence de

certains autres facteurs de risque vasculaire (dysli-

pidémie, hypertension artérielle), et, d’autre part,

par une espérance de vie réduite. En conséquence, le

diabète hépatogénique semble moins souvent traité

que les autres types de diabète, avec des objectifs de

contrôle glycémique plus modestes. Dans l’étude de

Bianchi et al., seulement 55 % des patients étaient

traités quand le diabète avait été diagnostiqué en

même temps que la cirrhose ou après, contre 86 %

lorsque le diagnostic du diabète avait précédé celui

de la cirrhose.

La cirrhose semble pourtant avoir une évolution plus

sévère chez les patients diabétiques, avec une surmor-

talité liée à ses complications. Les mécanismes en

cause restent à préciser. À l’instar de ce qui est observé

dans la stéatopathie métabolique, le diabète pourrait

favoriser la progression de la fi brose, avec une évolu-

tion plus rapide vers l’insuffi sance hépatique sévère.

Le diabète pourrait également majorer les troubles

circulatoires de la cirrhose, tant au niveau hépatique

que systémique, et contribuer au développement de

l’hypertension portale (9). Il pourrait ainsi favoriser

l’apparition d’une ascite réfractaire chez des patients

ayant par ailleurs une fonction hépatique conservée

(11). Enfi n, le diabète pourrait également augmenter

le risque de survenue d’un carcinome hépatocellulaire

(cf. infra).

Diabète et carcinome

hépatocellulaire

Une association entre diabète et carcinome hépa-

tocellulaire a été régulièrement retrouvée, quelles

que soient la région d’étude, la population étudiée

et la méthodologie utilisée. La méta-analyse de

El-Serag et al., rassemblant 13 études cas-contrôles

et 13 études de cohorte, a conclu à un risque de

carcinome hépatocellulaire 2,5 fois plus élevé en cas

de diabète de type 2 (12). Ce risque augmenterait

avec la durée d’évolution du diabète (5). L’association

entre diabète et carcinome hépatocellulaire persiste

après ajustement sur les données démographiques

et les autres facteurs de risque (maladie alcoolique

du foie, hépatites chroniques virales, hémochro-

matose, cirrhose non spécifi que) et après exclusion

des patients avec autres facteurs de risque. La ques-

tion de savoir si le carcinome hépatocellulaire est

directement lié au diabète (et à l’obésité) ou s’il

est secondaire aux lésions hépatiques de stéato-

pathie métabolique n’est pas tranchée (5, 13). Il est

intéressant de noter que l’hyperinsulinémie, avant

même la survenue d’un diabète, expose à un risque

environ trois fois plus élevé de décès par carcinome

hépatocellulaire (14). Par ailleurs, l’hyperinsulinémie

postprandiale est associée à une plus grande vitesse

de croissance tumorale. Il existe une interaction

synergique entre diabète, consommation excessive

d’alcool et hépatite chronique virale pour la survenue

d’un carcinome hépatocellulaire.

Après résection chirurgicale d’un carcinome hépa-

tocellulaire, le rôle pronostique du diabète est

diversement apprécié. Il augmente la morbidité post-

opératoire (sepsis, décompensation hépatique) et

pourrait également favoriser la récidive tumorale.

Hépatotoxicité des

médicaments hypoglycémiants

D’une façon générale, les médicaments hypo-

glycémiants sont peu hépatotoxiques, à l’exception,

peut-être, des glitazones.

La Lettre de l’Hépato-gastroentérologue • Vol. XII - n° 3 - mai-juin 2009 | 73

DOSSIER THÉMATIQUE

La metformine pourrait être exceptionnellement

responsable d’hépatites aiguës, cholestatiques ou

cytolytiques, de mécanisme probablement immu-

noallergique. Les cas rapportés ont toujours été

d’évolution favorable. L’acidose lactique est une

complication rare (3-5 cas/100 000 patients-années)

du traitement par la metformine. L’insuffisance

hépatique est un facteur de risque de survenue d’une

acidose lactique, bien que d’importance moindre

qu’un antécédent de cardiopathie ou d’insuffi-

sance rénale. Chez les patients cirrhotiques sans

insuffi sance hépatique signifi cative (Child A), la

metformine est probablement sans risque et peut

être prescrite à ceux chez qui elle est indiquée. En

revanche, chez les patients Child B ou C, la metfor-

mine doit être évitée en raison du risque d’acidose

lactique (15).

Toutes les sulfonylurées sont potentiellement

hépatotoxiques, mais cette toxicité reste rare avec

les médicaments actuellement commercialisés

(glibenclamide, gliclazide, glimépiride…) [16]. Il

s’agit surtout d’hépatites cholestatiques (17), plus

rarement granulomateuses. Des manifestations

d’hypersensibilité (fi èvre, rash cutané, éosinophilie)

peuvent être associées. Quelques patients ont déve-

loppé une ductopénie sévère.

L’acarbose est, à de très rares occasions, responsable

d’hépatites aiguës cytolytiques, de survenue tardive

(2-8 mois), réversibles à l’arrêt du traitement (15).

Les thiazolidinediones, ou glitazones, sont une

nouvelle classe de médicaments réduisant l’in-

sulinorésistance. La troglitazone, premier agent

commercialisé, a été retirée du marché en 2000

après la survenue de plus de 100 cas d’hépatites

aiguës, certaines mortelles ou ayant nécessité une

transplantation hépatique (16). Les glitazones de

deuxième génération – rosiglitazone et pioglitazone

– sont moins hépatotoxiques. Elles peuvent néan-

moins être responsables d’hépatites aiguës cytolyti-

ques, parfois sévères (15, 18). Il est recommandé de

surveiller régulièrement les enzymes hépatiques en

cas de traitement par les glitazones. En cas d’aug-

mentation des transaminases supérieure à 3N, le

traitement doit être interrompu.

L’insuline humaine a été impliquée dans un cas d’at-

teinte hépatique avec réintroduction positive.

Conclusion

Les effets du diabète sur le foie ont été longtemps

sous-estimés. Une littérature de plus en plus impor-

tante montre que le diabète favorise la progression

de la fi brose au cours de la stéatopathie métabo-

lique, aggrave le pronostic de la cirrhose, favorise la

survenue du carcinome hépatocellulaire. Les méca-

nismes sous-jacents sont encore mal compris. En

particulier, les rôles respectifs de l’insulinorésistance

et de l’hyperglycémie doivent être précisés. Alors que

l’épidémie de diabète s’étend, un nouveau champ

d’investigation s’est ouvert qui pourrait élargir notre

compréhension de la pathologie hépatique. ■

1. Bernuau D, Guillot R, Durand AM et al. Ultrastruc-

tural aspects of the liver perisinusoidal space in diabetic

patients with and without microangiopathy. Diabetes

1982;31:1061-7.

2. Harrison SA, Brunt EM, Goodman ZD, Di Bisceglie AM.

Diabetic hepatosclerosis: diabetic microangiopathy of the

liver. Arch Pathol Lab Med 2006;130:27-32.

3. Chatila R, West AB. Hepatomegaly and abnormal liver

tests due to glycogenosis in adults with diabetes. Medicine

(Baltimore) 1996;75:327-33.

4. Pigui A, Montembault S, Bonte E, Hardin JM, Ink O. Volu-

mineuse hépatomégalie chez une jeune malade diabétique.

Gastroenterol Clin Biol 2003;27:1038-40.

5. El-Serag HB, Tran T, Everhart JE. Diabetes increases the

risk of chronic liver disease and hepatocellular carcinoma.

Gastroenterology 2004;126:460-8.

6. Angulo P, Keach JC, Batts KP, Lindor KD. Independent

predictors of liver fi brosis in patients with nonalcoholic

steatohepatitis. Hepatology 1999;30:1356-62.

7. Younossi ZM, Gramlich T, Matteoni CA, Boparai N, McCul-

lough AJ. Nonalcoholic fatty liver disease in patients with type

2 diabetes. Clin Gastroenterol Hepatol 2004;2:262-5.

8. De Marco R, Locatelli F, Zoppini G, Verlato G, Bonora E,

Muggeo M. Cause-specifi c mortality in type 2 diabetes. The

Verona Diabetes Study. Diabetes Care 1999;22:756-61.

9. Buyse S, Valla D. Perturbations du métabolisme des

glucides au cours de la cirrhose: pathogénie, impact pronos-

tique et implications thérapeutiques. Gastroenterol Clin

Biol 2007;31:266-73.

10. Bianchi G, Marchesini G, Zoli M, Bugianesi E, Fabbri A,

Pisi E. Prognostic signifi cance of diabetes in patients with

cirrhosis. Hepatology 1994;20:119-25.

11. Moreau R, Delègue P, Pessione F et al. Clinical characte-

ristics and outcome of patients with cirrhosis and refractory

ascites. Liver Int 2004;24:457-64.

12. El-Serag HB, Hampel H, Javadi F. The association

between diabetes and hepatocellular carcinoma: a syste-

matic review of epidemiologic evidence. Clin Gastroenterol

Hepatol 2006;4:369-80.

13. Regimbeau JM, Colombat M, Mognol P et al. Obesity

and diabetes as a risk factor for hepatocellular carcinoma.

Liver Transpl 2004;10:S69-73.

14. Balkau B, Kahn HS, Courbon D, Eschwege E, Ducime-

tiere P. Hyperinsulinemia predicts fatal liver cancer but is

inversely associated with fatal cancer at some other sites: the

Paris Prospective Study. Diabetes Care 2001;24:843-9.

15. Chang CY, Schiano TD. Drug hepatotoxicity. Aliment

Pharmacol Ther 2007;25:1135-51.

16. Chitturi S, George J. Hepatotoxicity of commonly

used drugs: non steroidal anti-infl ammatory drugs, anti-

hypertensives, antidiabetic agents, anticonvulsivants,

lipid-lowering agents, psychotropic drugs. Sem Liver Dis

2002;22:169-83.

17. Sitruk V, Mohib S, Grando-Lemaire V, Ziol M, Trinchet JC.

Hépatite aiguë cholestatique induite par le glimépiride.

Gastroenterol Clin Biol 2000;24:1233-4.

18. Arotçarena R, Bigué JP, Etcharru F, Pariente A. Hépa-

tite aiguë sévère à la pioglitazone. Gastroenterol Clin Biol

2004;28:610-1.

Références bibliographiques

1

/

4

100%