Enquête de pratiques de l`antibiothérapie des infections

ARTICLE ORIGINAL

Enquête de pratiques de l’antibiothérapie

des infections bronchopulmonaires dans un service de pneumologie

Survey of antibiotherapy for bronchopulmonary infections in a pneumology department

C. SCHALLER

1

, A.-C. GAIRARD-DORY

1,*

, G. PAULI

2

, L. BERETZ

1

, F. DE BLAY

2

1

Service de pharmacie-stérilisation, Hôpital de Hautepierre, Centre hospitalo-universitaire de Strasbourg

2

Service de pneumologie, Hôpital Lyautey, Centre hospitalo-universitaire de Strasbourg

Résumé

.Objectif : confronter l’utilisation des antibiotiques en pneumologie aux recommandations nationales et

évaluer l’adaptation des antibiothérapies. Méthode : étude prospective menée sur 1 mois (mars 2004) dans un service

de pneumologie. Tous les patients admis et traités par antibiothérapie au cours d’une infection respiratoire basse ont

été inclus dans l’étude. Les caractéristiques du patient, les critères de gravité, les comorbidités et les traitements

antibiotiques prescrits ont été relevés. Le traitement antibiotique était déclaré conforme s’il correspondait aux

recommandations des référentiels français (Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, Société de

pathologie infectieuse de langue française et Société de pneumologie de langue française). Résultats : l’enquête a

concerné 24 patients, dont 10 cas de pneumopathie, 9 cas d’exacerbation aiguë de bronchite chronique, 3 cas de

surinfection bronchique, 1 cas de pleurésie et 1 cas d’opacité pulmonaire. Parmi les 38 traitements mis en place, 14

ont fait l’objet d’une modification pour bithérapie réévaluée (n = 7), pour inefficacité clinique (n = 4), pour spectre non

adapté selon l’antibiogramme (n = 1), pour apparition d’un nouveau signe de gravité (n = 1) ou sans raison

apparente (n = 1). Tous les traitements de pneumopathie et d’exacerbation aiguë de bronchite chronique se sont

révélés conformes aux recommandations, sauf un, qui a été réajusté en moins de 24 heures. L’évolution a été

favorable pour l’ensemble des patients. Conclusion : les résultats de cette enquête montrent une adhésion satisfaisante

des pratiques du service aux recommandations nationales. Néanmoins, l’évaluation de la prise en charge anti-

infectieuse au moyen d’enquêtes de pratiques est nécessaire pour veiller au bon usage des antibiotiques.

Mots clés :

enquête de pratiques, antibiothérapie, pneumologie

Abstract

.Objectives: assessment of antibacterial prescriptions regarding community-acquired lower respiratory tract

infections and comparison with national guidelines. Methods: one-month prospective survey on treatment habits.

Patients hospitalised for community-acquired pulmonary infections in one unit of the pneumology department and

treated with antibiotics were included. Diagnosis, severity factors, comorbidities and antibiotic prescriptions were

analyzed. Treatments were thought consistent when following the national guidelines. Results: twenty-four patients

with community acquired pulmonary infection were included (10 patients with pneumonia, 9 with exacerbation of

chronic obstructive lung disease, one with pleurisy, one with pulmonary opacity). All the treatments were consistent

with the national guidelines, except one, which was modified within 24 hours. The patients’outcome was favorable in

all cases. Conclusion: in this survey, the management of community acquired pneumonia was consistent with the

national guidelines. Nevertheless, antibiotherapy assessment by means of surveys is necessary for proper use of

antibiotics.

Key words:

survey, antibiotics, pneumology

L’utilisation élargie des antibiotiques au cours de

ces 20 dernières années, notamment en France, a

amplifié la sélection de bactéries résistantes [1].

Dans le domaine des infections respiratoires, la fréquence

des pneumocoques à sensibilité diminuée à la pénicilline

(PSDP) est en augmentation [2, 3] et nécessite une cer-

taine prudence dans le choix de l’antibiothérapie. Les

caractéristiques propres aux pneumopathies aiguës com-

munautaires chez l’adulte (traitement probabiliste, notam-

ment en raison de la lourdeur de la recherche microbiolo-

gique, résistance bactérienne, terrain, comorbidités,

signes de gravité) conduisent à une utilisation étendue des

molécules à large spectre, comme les fluoroquinolones

anti-pneumococciques. C’est dans ce contexte que

l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de

*Correspondance et tirés à part : A.-C. Gairard-Dory

ORIGINAL ARTICLE

J Pharm Clin 2005 ; 24 (4) : 197-202

J Pharm Clin, vol. 24, n° 4, décembre 2005 197

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 04/06/2017.

santé (Afssaps) a proposé en 2002 une réactualisation

des recommandations concernant l’antibiothérapie des

infections respiratoires basses de l’adulte [4], en accord

avec les consensus émis par la Société de pathologie

infectieuse de langue française (SPILF) [5] et la Société de

pneumologie de langue française (SPLF) [6].

Par ailleurs, l’Agence nationale d’accréditation et d’éva-

luation de la santé (Anaes) s’attache à veiller au bon

usage des antibiotiques et encourage les établissements

de santé à évaluer la prise en charge anti-infectieuse à

l’hôpital [7, 8]. Dans cette optique, nous avons réalisé une

enquête de pratiques de l’antibiothérapie dans un service

de pneumologie du centre hospitalier universitaire de

Strasbourg. Le premier objectif était de confronter l’utilisa-

tion des antibiotiques dans cette unité de soins aux recom-

mandations émises par les référentiels français. Le second

était d’évaluer l’adaptation des antibiothérapies docu-

mentées et probabilistes mises en place au vu, respective-

ment, des résultats microbiologiques et de l’évolution

clinique.

Méthode

Déroulement de l'étude

Une étude prospective a été menée au mois de mars 2004

dans le service de pneumologie des Hôpitaux Universitai-

res de Strasbourg (Hôpital Lyautey) pour laquelle les

prescripteurs ont été informés. Tous les patients admis et

traités par antibiothérapie au cours d’une infection bron-

chopulmonaire ou de la plèvre ont été inclus dans l’étude.

Chaque diagnostic posé et chaque antibiothérapie pres-

crite ont été validés par un médecin senior (chef de

clinique ou professeur d’université – praticien hospitalier)

lors des visites quotidiennes dans le service. Les analyses

microbiologiques et les antibiogrammes ont été réalisés

par le laboratoire de bactériologie de l’établissement à

partir de divers prélèvements biologiques (crachats, sang,

liquide pleural, liquide broncho-alvéolaire). Les antibio-

thérapies documentées étaient jugées adaptées si la poso-

logie était correcte et si le ou les micro-organismes étaient

sensibles à au moins une des molécules employées. Les

traitements probabilistes étaient jugés adaptés si l’évolu-

tion était favorable sans modification d’antibiothérapie

et/ou si la documentation ultérieure confirmait le choix

thérapeutique.

Patients

Pour chaque patient ont été recueillies les données suivan-

tes : les renseignements administratifs du patient, la durée

du séjour, les motifs d’hospitalisation, l’indication de

l’antibiothérapie, les comorbidités, les signes de gravité,

les critères prédictifs d’un risque élevé de PSDP dans un

contexte de pneumonie, l’origine du patient (entrée di-

recte, transfert d’un autre service ou d’un autre établisse-

ment), l’antibiothérapie prescrite (un relais per os n’étant

pas considéré comme un changement de traitement), le

suivi thérapeutique (documentation microbiologique, mo-

tif d’une éventuelle modification de traitement) et l’évolu-

tion du traitement.

Recommandations des sociétés savantes

Le traitement antibiotique était déclaré conforme s’il cor-

respondait aux recommandations des référentiels à la fois

pour la molécule prescrite et pour la dose. Pour les

pneumopathies communautaires de l’adulte requérant une

hospitalisation et les exacerbations aiguës de bronchite

chronique, l’Afssaps [4], la SPILF [5], et la SPLF [6] ont

émis des recommandations qui sont résumées dans le

tableau 1. Pour les autres infections bronchopulmonaires,

il n’existe pas de recommandations particulières au re-

gard de l’antibiothérapie. Le choix thérapeutique doit être

discuté individuellement en tenant compte de la nature des

facteurs de risque, de l’état clinique et des germes poten-

tiellement responsables [4].

Résultats

Durant le mois de mars 2004, 96 patients ont été admis,

dont 24 patients (5 femmes et 19 hommes) ont été traités

par une antibiothérapie à visée pulmonaire. La moyenne

d’âge des patients traités était de 71 ans (extrêmes : 46 –

90 ans) dont 18 patients âgés de plus de 65 ans. La

durée moyenne de séjour atteignait 16 jours (extrêmes : 4

– 47 jours), mais en occultant les 4 séjours de plus d’un

mois (prolongation de séjour indépendante de l’antibio-

thérapie), elle se réduisait à 11 jours (4 – 22 jours), durée

inférieure à celles précédemment rapportées [9, 10].

Deux patients sur 24 présentaient une allergie aux antibio-

tiques, l’un à la pénicilline, et l’autre à la pristinamycine et

à la cloxacilline.

Différents diagnostics justifiaient la mise en place de

l’antibiothérapie : 10 cas de pneumopathie, 9 cas d’exa-

cerbation aiguë de bronchite chronique (EABC), 3 cas de

surinfection bronchique, 1 cas de pleurésie et 1 cas

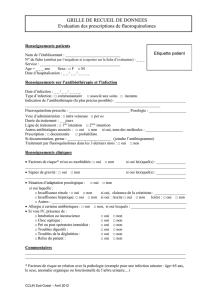

d’opacité pulmonaire. Dix-neuf patients (79 %) présen-

taient au moins 1 signe de gravité, le plus fréquent étant

une hypoxémie (12 patients) (figure 1). Tous les 24

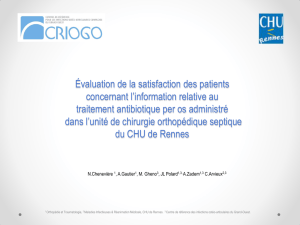

patients présentaient un ou plusieurs facteurs de comorbi-

dité (figure 2), notamment des antécédents pulmonaires

(dont 12 patients avec une insuffisance respiratoire chro-

nique) et un âge supérieur à 65 ans. Toutes les antibiothé-

rapies ont été réévaluées en moins de 24 heures au vu des

résultats des cultures ou au bout de 48 heures au vu de

l’évolution clinique en cas de traitement non documenté.

De plus, le relais injectable/per os a été réalisé dans les

24 heures lorsque la forme orale était disponible. La

posologie et le rythme d’administration des antibiotiques

étaient toujours conformes aux Autorisations de mise sur le

marché. L’évolution sous antibiothérapie a été favorable

pour l’ensemble des patients.

Pour les 10 cas de pneumopathies, 20 traitements au total

ont été mis en place ou poursuivis au service de pneumo-

logie (tableau 2), dont 18 probabilistes et 2 documentés.

Parmi ces patients, on dénombrait :

– 3 admissions directes du domicile, dont 2 avec antibio-

thérapie instaurée en ville et modifiée à l’admission ;

– 6 admissions après séjour aux urgences inférieur à

24 heures dont : 4 avec antibiothérapie instaurée aux

urgences et modifiée à l’admission ; 2 avec antibiothéra-

pie instaurée en ville dont l’une modifiée à l’admission et

l’autre poursuivie au service de pneumologie ;

– un transfert d’un service de réanimation avec antibiothé-

rapie instaurée en réanimation et poursuivie au service de

pneumologie.

La durée moyenne de séjour pour les pneumopathies était

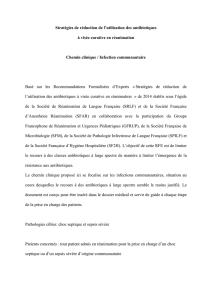

de 10,8 jours. Chaque patient présentait au moins un

facteur de prédiction de PSDP (figure 3). La documenta-

tion microbiologique a été recherchée dans 9 cas sur 10,

C. Schaller, et al.

J Pharm Clin, vol. 24, n° 4, décembre 2005

198

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 04/06/2017.

mais seules 2 se sont trouvées positives (patients 1 et 5 du

tableau 2). Concernant ces 2 cas, l’antibiogramme n’a

pas conduit à une réduction du spectre de l’antibiothéra-

pie en place. La recherche microbiologique était négative

dans un prélèvement de liquide broncho-alvéolaire sur

deux, dans 4 crachats sur 5, ainsi que dans les 3

prélèvements de liquide pleural effectués. En outre, les 10

hémocultures, les 7 sérologies et la recherche d’antigènes

urinaires solubles de légionelles étaient négatives. Un seul

traitement a fait l’objet d’un dosage d’antibiotique (amika-

cine). Dix modifications de traitement ont été relevées : 5

pour bithérapie réévaluée ; 3 pour spectre non adapté au

vu de l’inefficacité clinique (n = 2) ou des résultats de

l’antibiogramme (n = 1) ; 1 pour apparition d’un nou-

veau signe de gravité ; et 1 sans raison apparente (pas-

sage de lévofloxacine à l’association amoxicilline + acide

clavulanique + rovamycine). Un seul traitement probabi-

liste sur 18 n’était pas conforme aux recommandations

(téicoplanine), mais il a été réajusté en moins de 24 heures.

Pour les 9 cas d’EABC, 10 traitements probabilistes ont

été mis en place ou poursuivis au service de pneumologie

(tableau 2). Parmi ces patients, on dénombrait :

– 4 admissions directes du domicile, dont 2 avec antibio-

thérapie instaurée en ville ;

– une admission directe d’une institution avec antibiothé-

rapie instaurée dans l’institution et poursuivie au service

de pneumologie ;

– 1 admission après séjour aux urgences inférieur à

24 heures sans antibiothérapie instaurée aux urgences ;

– un transfert des urgences avec antibiothérapie instaurée

aux urgences et poursuivie au service de pneumologie ;

– un transfert d’un service de réanimation sans antibiothé-

rapie instaurée en réanimation ;

– un transfert du service des maladies vasculaires avec

antibiothérapie instaurée en maladies vasculaires et modi-

fiée à l’admission en pneumologie.

La documentation microbiologique a été recherchée dans

5 cas sur 9, mais toutes étaient négatives. Aucun traite-

ment n’a fait l’objet d’un dosage d’antibiotique. Une

modification de traitement a été effectuée pour bithérapie

réévaluée. La durée moyenne de séjour était de

16,8 jours, mais elle est réduite à 10,9 jours si on occulte

la durée de séjour du patient hospitalisé pendant 31 jours

en raison d’une insuffisance respiratoire chronique, et

celle du patient hospitalisé pendant 44 jours pour bilan

de cancer. Parmi les 10 traitements instaurés, cinq consti-

tuaient des bithérapies, ce qui ne figure pas dans les

recommandations.

Tableau 1.Tableau synoptique des recommandations de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps),

de la Société de pathologie infectieuse de langue française (SPILF) et de la Société de pneumologie de langue française (SPLF)

concernant l’antibiothérapie des pneumopathies requérant une hospitalisation et des exacerbations aiguës de bronchite

chronique.

1re Intention Alternative

Pneumopathies requérant une hospitalisation

Cas général Amoxicilline 3 g/24 h

ou amoxicilline/ac. clav.

C3G injectable

(ceftriaxone ou céfotaxime)

Suspicion de germes

intracellulaires et

apparentés (légionellose)

Amoxicilline/ac. clav. + macrolide

ou amoxicilline + ofloxacine

C3G injectable + macrolide

ou FQ AP

En médecine

Suspicion d’inhalation Amoxicilline/ac. clav. injectable C3G injectable

+ métronidazole injectable

Cas général Amoxicilline/ac. clav. injectable

+ macrolide injectable ou FQ injectable

C3G injectable

+ macrolide injectable ou FQ injectable

En soins

intensifs

Suspicion de germes

intracellulaires et

apparentés (légionellose)

Idem + rifampicine injectable Idem + rifampicine injectable

Exacerbations aiguës de bronchite chronique

Sans facteur de risque

- Télithromycine

- Pristinamycine

- Amoxicilline

- Doxycycline

- Macrolides

- Amoxicilline/acide clavulanique

- FQ AP ou ciprofloxacine

(si Pseudomonas aeruginosa)

- C3G orales

Avec facteurs de risque

- Amoxicilline/acide clavulanique

- FQ AP ou ciprofloxacine (si Pseudomonas aeruginosa)

- C3G orales (céfotiam-hexétil ou cefpodoxime-proxétyl)

ac. clav. : acide clavulanique ; C3G : céphalosporine de 3e

génération ; FQ : fluoroquinolone ; FQ AP : fluoroquinolone

anti-pneumococcique (lévofloxacine ou moxifloxacine).

Antibiothérapie et infections bronchopulmonaires

J Pharm Clin, vol. 24, n° 4, décembre 2005 199

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 04/06/2017.

Tableau 2.Traitements des cas de pneumopathies (n = 10), des exacerbations aiguës de bronchite chronique (EABC) (n = 9) et

des autres infections bronchopulmonaires (n = 5) admis au service de pneumologie au mois de mars 2004.

N° du

patient 1e

Intention 2e

Intention ≥ 3e Intention

1C3G + FQ AP

en réa et en pneumo

FQ AP

Streptococcus pneumoniae

2Amoxicilline + ac. clav. + rovamycine

aux urgences Amoxicilline + ac. clav. Amoxicilline + ac. clav. + FQ

puis : FQ AP

3Ceftriaxone

en ville et aux urgences C3G + FQ AP FQ AP

4Ceftriaxone

en ville C3G + métronidazole

enicymocnav+QF+G3CQF+G3C5

Imipénème + amikacine

puis : Imipénème

Streptococcus viridans

6Clarythromyine

en ville Téicoplanine FQ AP

7Amoxicilline + ac. clav.

aux urgences

Amoxicilline + ac. clav. +

rovamycine Amoxicilline + ac. clav.

8Amoxicilline + ac. clav.

aux urgences PAQF

9Amoxicilline + ac. clav.

en ville, aux urgences et en pneumo

Pneumopathies

10 Céfotaxime + FQ

aux urgences FQ AP Amoxicilline + ac. clav. +

rovamycine

11 Amoxicilline + ac. clav. + FQ

aux urgences et en pneumo

12 Télithromycine

en ville et en pneumo

13 Clarythromycine

en ville C3G + FQ AP

14 Ceftazidime + FQ AP Ceftazidime

QF+matcabozat+enillicarépiP51

16 Amoxicilline + ac. clav.

en institution

FQ AP

en institution et en pneumo

QF+.valc.ca+enillicixomA71

18 Céfixime

en maladies vasculaires Ceftriaxone

EABC

19

20 Pristinamycine

en ville Télithromycine

enicymorhtiléT12

elozadinortém+G3CPAQF+G3C22 Imipénème + amikacine

puis : Imipénème

23 Amoxicilline + ac. clav. + FQ AP

en ville C3G + métronidazole

Autres

24 QF+G3C

Lorsque l’antibiothérapie n’a pas été initiée au service de pneumologie, le lieu du traitement est précisé en italique.

Pour les 2 cas où l’antibiothérapie était documentée (patients 1 et 5), la nature du germe est indiquée en italique.

ac. clav. : acide clavulanique ; C3G : céphalosporine de 3e

génération ; FQ : fluoroquinolone ; FQ AP : fluoroquinolone anti-

pneumococcique (lévofloxacine ou moxifloxacine).

Pristinamycine

C. Schaller, et al.

J Pharm Clin, vol. 24, n° 4, décembre 2005

200

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 04/06/2017.

Parmi les 5 autres patients, on dénombrait 3 surinfections

bronchiques, une suspicion de pleurésie et une opacité

pulmonaire. La documentation microbiologique a été re-

cherchée dans 4 cas sur 5, sans résultats positifs. Au total,

8 traitements ont été mis en place dans le service de

pneumologie (tableau 2), tous probabilistes. Un seul trai-

tement a fait l’objet d’un dosage d’antibiotique (amika-

cine). Trois modifications de traitement ont été relevées : 2

pour inefficacité clinique, une pour bithérapie réévaluée.

La durée moyenne de séjour était de 26,2 jours, mais elle

est réduite à 12,7 jours si on occulte la durée de séjour du

patient hospitalisé pendant 46 jours pour fin de vie, et

celle du patient hospitalisé pendant 47 jours pour attente

de moyen séjour.

Discussion

De nombreuses études se sont consacrées à l’antibiothéra-

pie des infections bronchopulmonaires en réanimation

[11, 12], mais peu d’études ont été menées en pneumolo-

gie [9, 10]. Aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg,

les antibiotiques sont prescrits nominativement, mais seuls

les services de chirurgie font appel à un expert en infectio-

logie pour la prescription des antibiotiques. Néanmoins,

notre travail a été présenté au comité des anti-infectieux

de l’établissement et, dès septembre 2005, le suivi des

consommations des antibiotiques par dose définie journa-

lière sera réalisé au moyen d’un logiciel Access dédié.

L’effectif de notre étude était plus faible que celui des

études comparables retrouvées dans la littérature [9, 10],

puisqu’elle n’a duré qu’un mois. Les prescripteurs avaient

été informés de l’enquête, ce qui a pu modifier leur

pratique. Cependant, une culture de l’évaluation est en

place car des enquêtes sont régulièrement réalisées dans

le service. Tous les patients inclus présentaient des signes

de gravité et/ou des comorbidités qui justifiaient leur prise

en charge thérapeutique à l’hôpital avec mise en place ou

poursuite d’une antibiothérapie. En cas d’inefficacité clini-

que, les traitements de première intention ont été modifiés

au bout de 48 à 72 heures. Lors d’un deuxième échec, la

modification était réalisée après3à5jours. Le passage

d’une bithérapie à une monothérapie avait lieu après 5 à

9 jours de traitement et l’administration d’un aminoside,

le cas échéant, était limitéeà5à6jours. Chez les 7

patients préalablement traités par les urgences, 5 antibio-

thérapies conformes aux recommandations ont cepen-

dant été modifiées en pneumologie. Par ailleurs, pour les

2 cas où le germe a été identifié, le délai de prise en

compte des résultats était inférieur à 12 heures, alors qu’il

était d’environ 1,5 jour dans une étude réalisée dans un

autre service de pneumologie [9]. Concernant le traite-

ment pour lequel la téicoplanine a été prescrite par erreur,

la réévaluation a également été rapide (moins de 24 heu-

res). Ces résultats montrent une bonne réactivité du ser-

vice pour l’adaptation de l’antibiothérapie. Cependant,

les antibiogrammes pourraient conduire au changement

de l’antibiotique en cours vers un antibiotique à spectre

plus étroit. Le seul antibiotique ayant été systématique-

ment dosé est l’amikacine. En revanche, ni la vancomy-

cine, ni la téicoplanine n’ont été dosées, alors que,

comme pour les aminosides, le dosage des glycopeptides

est réalisable en pratique et permet une meilleure adapta-

tion des posologies. Le suivi thérapeutique des autres

antibiotiques n’a pas été réalisé, son intérêt restant encore

à être évalué [13].

Parmi les cas de pneumopathies, deux traitements asso-

ciant céphalosporine de 3

e

génération et fluoroquinolone

ont été mis en place en première intention, mais ils étaient

2

3

0

1

3

1

1

1

0

0

12

5

0

151050

Nombre de patients concernés

Atteinte fonction supérieure

Atteinte fonction vitale

Température < 35 °C

Température > 40 °C

Néoplasie associée

Pneumonie d'inhalation

pH < 7,35

Urée > 11 mmol/L

Na < 130 mmolL

Hématocrite < 30 %

PaO2 < 60 mmHg

Épanchement pleural

Abcédation

Type de signes de gravité

Figure 1. Facteurs de gravité (critères de l’Afssaps [4]) des 24

patients traités pour infection bronchopulmonaire par antibio-

thérapie en mars 2004.

18

19

5

0

10

4

6

3

11

0

0 5 10 15 20

Nombre de patients concernés

> 65 ans

Antécédents pulmonaires

Diabète

Insuffisance rénale

Antécédents cardiologiques

Antécédents hépatiques

Immunodépression

Vie en institution

Hospitalisation antérieure dans l'année

Drépanocytose

Type de facteurs de comorbidités

Figure 2. Facteurs de comorbidités (critères de l’Afssaps [4])

des 24 patients traités pour infection bronchopulmonaire par

antibiothérapie en mars 2004.

3

2

2

0

7

2

01234567

Nombre de patients concernés atteints de pneumopathie

Traitement antérieur

aux bêta-lactamines

Hospitalisation

dans les 3 mois précédents

Maladie chronique

Caractère nosocomial

> 65 ans

Gravité initiale

Type de facteurs de prédiction de PSDP

Figure 3. Facteurs de prédiction de PSDP (critères de l’Afs-

saps [4]) des 10 patients traités pour pneumopathie.

Antibiothérapie et infections bronchopulmonaires

J Pharm Clin, vol. 24, n° 4, décembre 2005 201

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 04/06/2017.

6

6

1

/

6

100%