Lire l`article complet

Analgésie et sédation consciente

pour soins dentaires chez l’enfant

Yves Delbos*, Javotte Nancy*, Sophie Parfait*, Christiane Maudier**

C’est lors d’un spectacle organisé le

10 décembre 1844 par un certain

Colton que Horace Wells, dentiste de

son état, découvre les bienfaits anes-

thésiques du protoxyde d’azote. À

cette époque, on utilisait les effets

sédatifs du gaz hilarant pour animer

des soirées festives : un des partici-

pants, quelque peu excité, se casse une

jambe dans une acrobatie personnelle

mais continue la farandole comme

si de rien n’était ! Wells subodore les

bienfaits que l’on pourrait tirer d’une

telle propriété et, peu après, il se fait

enlever une dent de sagesse supé-

rieure par son confrère Riggs. Après

une vingtaine de cas réussis en cabi-

net, il échoue malheureusement lors

de la présentation officielle de ses tra-

vaux devant la faculté... Tuberculeux,

raillé par ses collègues, blessé par les

succès de son ancien associé William

Green Morton2qui fait usage de l’éther,

il sombre dans la folie et meurt en se

sectionnant l’artère fémorale sous

chloroforme le 24 janvier 1848.

Réintroduit en France grâce à la per-

sévérance d’une équipe de l’hôpital

Trousseau (Dr Annequin, 1995), le

protoxyde d’azote est de nouveau uti-

lisé pour des soins douloureux, et

tout particulièrement en dentisterie

chez l’enfant difficile, “opposant”,

ainsi que chez certains handicapés pour

lesquels il permet d’éviter le recours

à une anesthésie générale, mais sous

une forme bien spécifique : le MEOPA.

Après une autorisation temporaire

d’utilisation (ATU) datée du 30 mars

1998, ce dernier bénéficie d’une auto-

risation de mise sur le marché (AMM)

depuis le 17 novembre 2001 (incluant

l’obstétrique et l’odontologie), qui

le classe sur la liste 2 des substances

vénéneuses et le réserve à l’usage

hospitalier. L’inhalation doit être

conduite par du personnel médical

ou paramédical spécifiquement formé

mais non nécessairement anesthésiste,

et sur prescription nominative.

Principe de l’analgésie

relative

L’analgésie relative est la disparition

de la perception douloureuse sans

modification de la conscience. Le pro-

toxyde d’azote (N2O) est un gaz stable,

incolore, non inflammable, non irri-

tant, d’odeur douce et de saveur légè-

rement sucrée. L’emploi du N2O en

odonto-stomatologie pédiatrique ne

s’intéresse qu’à un mélange fixé

d’emblée sous forme de 50 % de pro-

toxyde d’azote et 50 % d’oxygène :

c’est le mélange équimolaire oxy-

gène-protoxyde d’azote, ou MEOPA

(1, 2).

À cette concentration, le protoxyde

d’azote dans le mélange N2O/O2pré-

sente deux effets majeurs : un effet

anxiolytique, euphorisant et amné-

siant ; un effet antalgique de surface.

Le protoxyde d’azote est un anesthé-

sique faible, qui a des capacités antal-

giques même à faible concentration

(dès 10 %). Toutefois, c’est entre

50 et 60 % qu’il se révèle le plus effi-

cace sans risque de perte de cons-

cience3. Associé à 50 % d’oxygène,

il peut être employé en toute sécurité,

sans craindre l’asphyxie du patient.

Le mélange a un effet amnésiant en

agissant sur des régions du cerveau

impliquées dans les processus de la

* Section d’odontologie pédiatrique, université

Victor-Segalen – Bordeaux-2. Hôpital Saint-André.

** Hôpital Robert-Debré, Paris.

1. Gaz découvert par Joseph Samuel Priestley

en 1772. Son activité analgésique a été démon-

trée par Davy et Allen dès 1800. Dès 1846, Wells

l’utilise en dentisterie. Il est introduit en France

vers 1868 par Thomas Evans.

2. L'éther a été utilisé pour la première fois en

1842 par Crawford Long à Jefferson, aux États-

Unis, mais la postérité a retenu le nom de celui

qui effectua la première démonstration publique

de l'éther comme anesthésique le 16 octobre 1846,

au Massachusetts General Hospital à Boston : le

dentiste William Morton.

3. À 80 % se produit un stade d’anesthésie, avec

dépression cardiovasculaire par hypoxie. Utilisé

pur, il provoque une perte de conscience en moins

d’une minute, suivie d’une paralysie bulbaire,

d’une apnée et d’un arrêt cardiovasculaire.

I

l n’est peut-être pas inutile de rappeler la contribution essentielle

des odontologistes à la sédation. C’est en effet aux chirurgiens-

dentistes que l’on doit l’introduction de l’éther et du protoxyde d’azote

1

dans le but louable de soulager les souffrances de leurs contemporains

au cours d’actes opératoires.

Mots-clés : Sédation consciente – MEOPA – Dentisterie pédiatrique.

Statue de Horace

Wells (1815-1848)

d’après le sculpteur

T.H. Barlett, telle

que l’on peut la voir

dans sa ville natale

de Hartford, Connec-

ticut, au Bushnell

Park.

36

Le Courrier de l’algologie (3), no2, avril/mai/juin 2004

Mise au point

Mise au point

mémorisation. Son inhalation entraîne

un détachement de la réalité sans

perte de conscience. On parle de

sédation consciente. L’enfant subit

un certain degré d’analgésie tout en

conservant ses réflexes laryngés. Il

peut répondre à tout moment à un sti-

mulus psychique et à des commandes

verbales. Le gaz est éliminé rapide-

ment : en quelques minutes, le patient

revient à son état normal. Il n’est pas

dépresseur respiratoire, il n’a pas

d’effet sur la fréquence cardiaque et

la pression artérielle chez le sujet

sain.

L’enfant sous protoxyde d’azote est

relaxé, détendu ; il peut toutefois res-

sentir quelques désagréments tels

que des paresthésies (picotements,

fourmillements) au niveau des extré-

mités, une sensation de lourdeur, de

chaleur, de légèreté.

Quelques effets indésirables ont été

décrits dans la littérature :

– des nausées et des vomissements,

dans moins de 5 % des cas ;

– une sensation de malaise, une dys-

phorie chez certains enfants très

anxieux ;

– une excitation ;

– une certaine somnolence (3).

Pratique de la sédation

consciente

Indications

La sédation consciente est particu-

lièrement utilisée pour :

– les actes de courte durée (jusqu’à

45 minutes maximum) ;

– les enfants phobiques ;

– les enfants non coopérants ;

– les enfants polyhandicapés ;

– la petite chirurgie, les extrac-

tions.

Contre-indications (4)

Elles sont rares.

✓Contre-indications absolues :

– Accident de plongée, pneumo-

thorax ou occlusion digestive.

– Hypertension crânienne.

– Bulles d’emphysème.

– Embolie gazeuse.

– Altération de la conscience non

évaluée.

– Traumatisme crânien non évalué,

accident cérébrovasculaire.

– Fracture des os de la face.

✓Contre-indications relatives :

– Impossibilité de respiration par le

nez (sinusite, bronchite, rhume des

foins).

– Prudence en cas d’insuffisance

hépatique ou rénale, de drépano-

cytose et de greffes d’organes.

– Certaines associations médicamen-

teuses. Il existe un risque de dépres-

sion respiratoire par potentialisation

par un psychotrope (benzodiazé-

pines : Valium®, Hypnovel®) ou

opioïde (Codenfan®) (5).

✓Contre-indications liées à l’acte

lui-même :

– Durée d’intervention trop longue.

– Interventions répétées à moins

d’une semaine d’intervalle.

– Intensité nociceptive trop grande.

– Refus de l’enfant, non-acceptation

du masque.

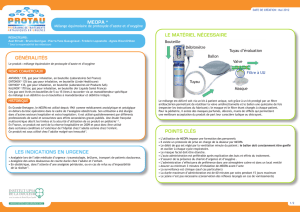

Matériel

Le matériel nécessaire à l’adminis-

tration du MEOPA comporte les élé-

ments suivants :

– une bouteille de 1 m3de mélange

équimolaire N2O/O2(MEOPA) ;

– un manodétendeur qui permet

d’ouvrir la bouteille ;

– une valve d’anesthésie de type

Ruben, valve antiretour évitant la

réinhalation du gaz expiré ;

– un ballon standard 21, un ballon

réservoir ;

– un débitmètre gradué qui permet

d’adapter le débit du gaz à chaque

enfant ;

– un tuyau reliant le manodétendeur

et le ballon ;

– un chariot AGA 1m3sur lequel

repose la bouteille ;

– un masque nasal parfumé et coloré

adapté à la taille de l’enfant ;

– un filtre sodé antibactérien ;

– un jeu de sifflets “sirène”, système

non obligatoire.

Prise en charge de l’enfant

en odontologie pédiatrique

Les principaux problèmes à gérer, aussi

bien pour l’enfant que pour le prati-

cien, sont la douleur, la peur de la

douleur, l’anxiété que ressent l’enfant

vis-à-vis du dentiste et des soins. Tout

traitement est perçu comme une expé-

rience stressante qui mobilise l’enfant

face à une situation nouvelle (2).

Le comportement de l’enfant est

avant tout le reflet de son état émo-

tionnel. Le travail du praticien est

d’aider son jeune patient à adapter

et à modifier ses comportements

pour permettre la réalisation des

soins.

Méthode

Première séance

Elle consiste en l’évaluation du com-

portement de l’enfant et de sa coopé-

ration.

L’acte n’est pas forcément réalisé au

cours de la première séance. Il s’agit

d’appliquer le “Tell-Show-Do”, c’est-

à-dire :

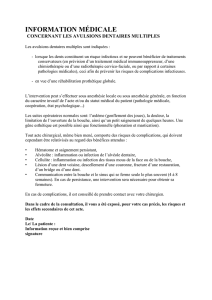

Tableau. Enquête multicentrique sur l’utilisation du MEOPA pour la réalisation de gestes

invasifs et douloureux chez l’enfant (moyenne d’âge 7,2 ans ; 1 025 observations, dont

43 dentaires). D’après Annequin D, Carbajal R et al. (Pediatrics, 2000).

Effet Cas observés

Absence (62 %) 644

Euphorie (20 %) 207

Paresthésie (2 %) 17

Modification de la perception sensorielle (7 %) 71

Rêve (6 %) 58

37

Le Courrier de l’algologie (3), no2, avril/mai/juin 2004

Mise au point

Mise au point

38

Le Courrier de l’algologie (3), no2, avril/mai/juin 2004

Mise au point

Mise au point

– présenter le soignant ;

– familiariser l’enfant avec l’envi-

ronnement et les appareils et lui

montrer leur fonctionnement ;

– interroger l’enfant sur sa peur et

l’amener à la formuler ;

– apprendre à l’enfant le mode de

ventilation buccal/nasal par applica-

tion du masque buccal ;

– recueillir le consentement éclairé

des parents ou des tuteurs.

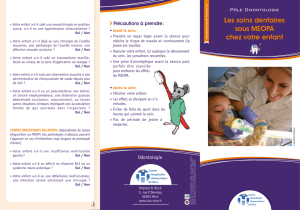

Deuxième séance (figures 1 et 2)

✓Il n’est pas nécessaire que l’enfant

soit à jeun, mais il est préférable qu’il

n’ait rien absorbé 2 heures avant

l’acte thérapeutique.

✓Application du masque bucco-

nasal (ou nasal bouche fermée) pen-

dant 3 minutes minimum. Le débit

est fonction de l’âge et du poids :

généralement entre 6 et 12 ans,

après une phase d’induction initiée à

9 l/mn, l’acte opératoire pourra se

dérouler avec un débit moindre de

l’ordre de 6 l/mn. Le ballon ne doit

pas être complètement gonflé (dimi-

nuer le débit) ni collabé (augmenter

le débit).

✓Ouverture de la bouche, réalisa-

tion de l’anesthésie locale (le contrat

de confiance passé avec l’enfant

interdit toute sensation de douleur :

il lui faut apprendre à discriminer les

sensations d’engourdissement propres

à l’anesthésie).

✓Fermeture de la bouche, applica-

tion du masque de nouveau pendant

3 minutes.

✓Dès la perte de contact avec la réa-

lité et le début de l’euphorie, le masque

est remonté, l’acte est réalisé en gar-

dant le contact vocal et visuel. Le

mode de ventilation est constamment

surveillé : l’aide opératoire doit s’as-

surer, en posant la main sur le ventre

de l’enfant, que celui-ci respire correc-

tement et profondément. Si la ventila-

tion buccale intervient, des pauses sont

nécessaires. Il faut de nouveau appli-

quer le masque sur le nez et la bouche.

✓Une prémédication avec de l’hydro-

xyzine (Atarax®), une cuillère à café

par 10 kg de poids 1 heure avant les

soins (6), peut éventuellement être

associée d’emblée dans les cas sévères,

ou en deuxième intention si la pre-

mière application n’est pas concluante.

Une fois la confiance retrouvée, les

séances suivantes pourront éventuel-

lement se dérouler avec une utilisation

du MEOPA plus ponctuelle lors des

soins.

Les parents et les praticiens corres-

pondants doivent avoir conscience

que l’usage du masque ne facilite pas

la conduite du geste opératoire : si les

extractions simples ne posent géné-

ralement pas de problème, “dévitali-

ser” une molaire peut s’avérer beau-

coup plus difficile !

Personnel nécessaire

Le praticien, un personnel paramé-

dical formé (7) :

– le praticien doit posséder la maî-

trise de l’utilisation du MEOPA ;

– les auxilliaires paramédicaux

peuvent intervenir seuls, en l’absence

de traitement morphinique ou psycho-

trope, et sur prescription médicale

(décret du 15 mars 1993, articles 1er

et 4).

Cette prescription doit être consignée

dans le dossier médical du patient.

Comme pour la pratique des soins

sous anesthésie générale, une forma-

tion clinique, universitaire et/ou hos-

pitalière est indispensable. Un diplôme

interuniversitaire d’anesthésie-séda-

tion (Bordeaux, Marseille, Montpel-

lier, Paris, Toulouse) est accessible

aux chirurgiens-dentistes depuis cette

année.

Discussion et résultats

Un bon rapport risque-bénéfice

pour le patient et le praticien

Les bénéfices de l’utilisation du

mélange équimolaire N2O/O2sont

nombreux et variés. Ils sont liés aussi

bien aux propriétés intrinsèques (phar-

macologiques, biologiques) qu’aux

Figure 1. Application du MEOPA : une induction réussie. Figure 2. Soins dentaires sous MEOPA.

39

Le Courrier de l’algologie (3), no2, avril/mai/juin 2004

Mise au point

Mise au point

propriétés extrinsèques (rapport avec

les enfants, les parents, simplicité d’uti-

lisation du produit). Le grand intérêt

de l’utilisation du MEOPA en odonto-

stomatologie chez l’enfant est d’obte-

nir une réduction de la perception de la

douleur sans perdre l’état de cons-

cience, de façon rapide et réversible (8).

Aucun autre antalgique ne présente

ces avantages. En effet, le N2O/O2

offre une rapidité d’action (3 minutes

d’inhalation) et une réversibilité

(l’effet disparaît dans les 5 minutes

qui suivent l’arrêt de l’inhalation).

Le protoxyde d’azote altère la per-

ception de la douleur mais ne dispense

pas de l’anesthésie locale.

Des études menées sur un même

groupe d’enfants ont montré que :

– chez des enfants très anxieux, la

diminution de la peur est significa-

tive dès la première séance ;

– le protoxyde n’interfère pas sur la

relation praticien/enfant.

Au fil de la séance, le patient se sent

de plus en plus en confiance et son

anxiété diminue, l’emploi du MEOPA

lui permettant de coopérer et de sup-

porter les soins.

Il faut en outre retenir la sécurité

d’emploi du protoxyde d’azote pour

un

praticien parfaitement formé (9).

Comme l’anesthésie générale, cette

méthode tend à réintroduire l’enfant

dans le circuit classique des soins en

cabinet dentaire. Sur les traces du Dr

Maudier (hôpital Robert-Debré, Paris),

nous avons pu utiliser avec satisfac-

tion cette technique à l’hôpital Saint-

André (dans l’unité fonctionnelle

d’odontologie du Pr Dorignac) sur

des enfants âgés de 4 à 15 ans depuis

le printemps 2003, pour des soins den-

taires, des extractions ou des actes

de chirurgie buccale comme des fré-

nectomies.

Un bon rapport coût-bénéfice

pour le patient et la collectivité

Même si “la santé n’a pas de prix”

dans l’absolu, il en est tout autrement

dans la réalité. Dans de nombreux cas

bien sélectionnés par un praticien

expérimenté, l’emploi du protoxyde

d’azote évite l’anesthésie générale et

donc le recours à une logistique lourde

pour le petit patient et le personnel.

Une anesthésie générale est onéreuse

tant sur le plan humain que sur le

plan financier. Les complications de

l’anesthésie générale sont très excep-

tionnelles, mais elles peuvent être

gravissimes et laisser des séquelles

neurologiques, le décès du patient

étant l’accident le plus redouté. Ce

tableau ne se produit jamais sous

sédation consciente.

L’emploi du MEOPA en odonto-

stomatologie pédiatrique est une

solution adéquate pour les nombreux

enfants anxieux et apeurés par les

soins en cabinet dentaire. Bien sou-

vent, il s’agit tout simplement de

pouvoir passer le cap de l’anesthésie

locale ou de diminuer l’effet anxio-

gène induit par le bruit des instru-

ments rotatifs (sifflement de la tur-

bine, etc.). Cet outil supplémentaire

permet dans bien des cas d’éviter le

recours à l’anesthésie générale.

Cependant, le N2O/O2n’est pas un

produit miracle mais un médicament.

Son utilisation en odonto-stomato-

logie s’adresse à des cas particuliers

(enfants ou patients handicapés), par-

faitement sélectionnés par un prati-

cien formé au sein d’une équipe hos-

pitalo-universitaire confirmée. ■

Références bibliograpiques

1.

Hallonsten AL, Koch G, Schroder U. Nitrous

oxide-oxygen sedation in dental care. Community

Dent Oral Epidemiol 1983;11:347-55.

2.

Weinstein P, Milgrom P, Ramsay DS. Treating

dental fears using nitrous oxide oxygen inhalation

and systematic desensitisation. Gen Dent 1998;

36:322-6.

3.

Hennequin M, Faulks D, Collado V, Greman C.

A retrospective study of the indications for rela-

tive analgesia by inhalation of a mixture of 50%

oxygen/50% nitrous oxide in special needs den-

tistry. Congress of the International Association

of Paediatric Dentistry 2001, Paris.

4.

Mapleson WW. Mathematical aspects of the

uptake distribution, and elimination of inhaled

gases and vapours. Br J Anaesth 1964;36:129-37.

5.

Berthet A, Jacquelin LF, Ducrot G. Sédation

consciente et enfant difficile. Inf Dent 1994;14:

1211-7.

6.

Moody EH, Mourino AP, Campbell RL. The

therapeuthic effectiveness of nitrous oxide and

chloral hydrate administered orally, rectally, and

combined with hydroxygene for pediatric dentis-

try. J Dent Child 1986;53:425-8.

7.

Rowland AS, Baird DD,Weinberg CR, Shore DL,

Shy CM,Wilcox AJ. Reduced fertility among women

employed as dental assistants exposed to high level

of nitrous oxide. N Engl J Med 1992;327:993-7.

8.

Annequin D, Murat I. Bonnes pratiques pour

l’utilisation, à titre d’antalgique, du mélange équi-

molaire oxygène-protoxyde d’azote (Entonox®) chez

l’enfant. Ann Fr Anesth Reanim 1998;17:fi 160-3.

9.

Hennequin M. Utilisation du mélange équi-

molaire N2O/O2pour les personnes handicapées.

31eRéunion annuelle de la Société française de la

douleur, Paris, 1997:70-1.

Pour en savoir plus

✓American Dental Association Council on Scien-

tific Affairs. Nitrous oxide in the dental office. J Am

Dent Assoc 1997;128:364-5.

Analgésie et sédation consciente pour soins dentaires chez l’enfant

Si les soins dentaires sont souvent perçus comme des interventions mineures, leur prise

en charge ambulatoire chez de jeunes enfants polycariés, handicapés, ou tout sim-

plement phobiques, s’avère souvent très problématique, pour ne pas dire impossible.

L’utilisation du mélange équimolaire protoxyde d’azote-oxygène peut permettre de lever

les inhibitions et d’éviter ainsi le recours à l’anesthésie générale. Tous les acteurs de

santé doivent s’impliquer dans cette lutte contre la carie dentaire, certes banale, mais

qui, suivant le mot de Pierre Fauchard, père de la dentisterie moderne auquel on prête

d’avoir soigné Louis XIV, “est une maladie qui fait mal et qui rend laid”...

Analgesia and conscious sedation in dental procedures for children

Although most procedures in dentistry are regarded as minor the management of

caries in handicaped, phobic children remains a great challenge. The use of Entonox

®

(an equimolar mixture of oxygen and nitrous oxide) as an analgesic and a sedative in

these cases can obviate the need for general anesthesia. Dental caries, although banal,

is in the words of Pierre Fauchard, the father of modern dentistry who treated King

Louis XIV, a disease that causes not only pain but also brings out the ugly side of us.

Keywords: Conscious sedation - Nitrogen protoxyde - Paediatric dentistry.

Résumé/

Summary

40

Le Courrier de l’algologie (3), no2, avril/mai/juin 2004

✓Arch LM, Humphris GM, Lee GT. Children

choosing between general anaesthesia or inha-

lation sedation for dental extractions: the effect on

dental anxiety. Int J Paediatr Dent 2001;11:41-8.

✓Blain KM, Hill FJ. The use of inhalation seda-

tion and local anaesthesia as an alternative to

general anesthesia for dental extractions in chil-

dren. Br Dent J 1998;184:608-11.

✓Crawford AN. The use of nitrous oxide oxygen

inhalation sedation with local anaesthesia as an

alternative to general anaesthesia for dental extra-

ction in children. Br Dent J 1990;168:395-8.

✓Crawford AN. The specialised role of the com-

munity dental service in providing dental care for

the anxious child. Br Dent J 1986;157:331-2.

✓Devine V, Adelson R, Goldstein J, Valins S,

Davison GC. Controlled test of the analgesic and

relaxant properties of nitrous oxide. J Dent Res

1974;53:489-90.

✓Hallonsten AL. Nitrous oxide scavenging in

dental surgery. A comparison of the efficiency of

different scavenging devues. Swed Dent J 1982;

6:203-13.

✓Kanellis MJ, Damiano PC, Momany ET. Medi-

cal costs associated with the hospitalisation of

young children for restorative treatment under

general anaesthesia. J Public Health Dent 2000;

60:28-32.

✓Kaufman E, Chastain DC, Gauchan AM, Gra-

cely RH. Staircase assessment of the magnitude

and time-course of 50p. 100 nitrous-oxygen anal-

gesia. J Dent Res 1992;71:1598-603.

✓Le comité sécurité de la SFAR. À propos d’une

préoccupation fréquente sur l’emploi du N2O. Ann

Fr Reanim 1998;17:121-4.

✓Lienhart A. Protoxyde d’azote. Encycl Med

Chir, Anesthésie, réanimation, Éditions techniques

Paris 6.1 1990 36272 A10.

✓Malamed SF, Quinn CL. Sedation: a guide to

patient management. Saint Louis: 3rd Edition

Mosby, 1995, 641p.

✓Peretz B, Gluck GM. Children’s sense of plea-

sure from nitrous oxide therapy during dental

visits. J Clin Paediatr Dent 1998;22:199-202.

✓Primosch RE, Buzzi IM, Jerell G. Effect of

nitrous oxide-oxygen inhalation with scavenging

on behavioural and physiological parameters

during routine paediatric dental treatment.

Pediatr Dent 1999;21:417-20.

✓Shaw AJ, Meechan JG, Kilpatrick HN, Wel-

bury RR. Inhalation sedation and local anaesthe-

sia instead of general anaesthesia for extractions

and minor oral surgery in children. A prospective

study. Int J Paediatr Dent 1996;6:7-11.

✓Sweeney B, Bingham RM, Amos RJ, Petty AC,

Cole PV. Toxicity of bone marrow in dentists expo-

sed to nitrous oxide. Br Med 1985;291:567-9.

Agenda

Ambuforum. 3eForum

multidisciplinaire de prise

en charge des patients

en ambulatoire et à domicile

Montpellier,

du 9 au 10 décembre 2004.

Nombreuses sessions douleur, soins

palliatifs, nouveautés thérapeutiques,

etc.

Renseignements :

MCO Congrès, 27, rue du Four-à-

Chaux, 13007 Marseille.

Tél. : 04 95 09 38 01.

E-mail : [email protected]

4eForum d’hypnose

Saint-Malo,

du 2 au 4 juin 2005.

Il s’agit d’un Forum de la Confédé-

ration francophone d’hypnose et de

thérapie brève. L’hypnose chez les

enfants doit se développer en France

et les praticiens doivent être acteurs et

moteurs de ce mouvement.

Renseignements :

Dr Jean-François Marquet, pédopsy-

chiatre, 5, rue de l’Horloge, 35000

Rennes. Tél. : 02 99 78 23 11. E-mail :

CONGRÈS INTERNATIONAUX

3rd World Congress, World

Institute of Pain : Advances

in Research and Clinical Practice

Barcelone (Espagne),

du 21 au 25 septembre 2004.

Renseignements :

Meet2 Ltd, POB 14264, Barcelone,

Espagne. Fax : +34 94 417 22 79.

E-mail : [email protected]

3rd All Africa Anaesthesia Congress

(3eCongrès panafricain

d’anesthésie)

Tunis (Tunisie), du 21 au 25 mai 2005.

Sessions douleur aiguë, de la physio-

logie de la douleur à l’organisation

de la prise en charge de la douleur, etc.

Renseignements :

STAAR, BP n° 2, El Menzah VI,

2091 Tunis, Tunisie.

11th World Congress on Pain

Sydney (Australie),

du 21 au 26 août 2005.

Renseignements :

CONGRÈS NATIONAUX

Actualités dans le traitement

de la douleur

Le vendredi 8 octobre 2004,

à Marseille.

Journée de formation sous l’égide du

Réseau de soins Douleur PACA-

Ouest. Présidence : Pr Jean-Claude

Peragut.

Thèmes traités : histoire de la dou-

leur, douleurs neuropathiques, dou-

leurs par excès de nociception, algies

faciales et lombalgies.

Renseignements :

Atlanta, 27, bd Gambetta, 92130 Issy-

les-Moulineaux.

Tél. : 01 46 38 77 37.

Fax : 01 46 38 77 31.

E-mail : [email protected]

4eCongrès annuel de la SETD

(Société d’étude et de traitement

de la douleur)

Montpellier,

novembre 2004.

Renseignements :

www.setd-douleur.org

Mise au point

Mise au point

1

/

5

100%