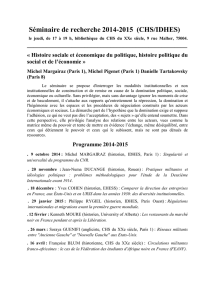

Après la déconstruction du concept d`Histoire Arnaud Rosset

Après la déconstruction du concept d'Histoire

Arnaud Rosset

Introduction

Vers la fin du XXe siècle, le goût du grandiose a déserté l’espace des sciences humaines.

Dispersion des champs d’analyse, éclatement des savoirs, pluralité des approches, respect des

perspectives, autant de formules qui ont convergé vers un même refus des visions totalisantes de

l’histoire. Ce geste commun a assigné à la recherche les limites de son horizon de sens, et

l’investigation savante du passé, sous la tutelle des historiens, des sociologues ou des philosophes,

s’est définitivement éloignée de tout gigantisme. Le rejet des théories prétendant embrasser

l’ensemble de l’évolution humaine aura donc été consommé durant cette ère hâtivement qualifiée de

postmoderne. Trois décennies plus tard, il est difficile de nier que cette disparition continue de

modeler l’imaginaire de notre époque, façonnant les consciences qui s’y déploient, signe pour les

uns d’une lucidité accrue, symptôme selon les autres d’un désabusement plus profond. De fait, qui

(dans les milieux informés) croit encore aujourd’hui à une macrohistoire ? L’idée même fait figure

d’idole désuète, et seul un esprit bercé dans une naïveté pré-postmoderne ignore encore le déclin

des « grands récits ». Modestes, les savants contemporains tiennent pour un acquis ce que Paul

Veyne énonçait quelques décennies plus tôt comme une sentence provocatrice : « Comme totalité

l’Histoire nous échappe et, comme entrecroisement de séries, elle est un chaos semblable à

l’agitation d’une grande ville vue d’avion […]. L’Histoire avec une majuscule n’existe pas : il

n’existe que des "histoires de". »1

Que de détours néanmoins pour parvenir à ce qui sonne maintenant comme un consensus.

Car la révocation du concept d’Histoire ne s’est pas imposée toute seule. Un siècle et demi de

déconstruction, scandé par les mutations épistémologiques, aura été nécessaire pour que

s’accomplisse l’éradication d’un certain objectivisme, à savoir précisément celui constitué par l’idée

d’une sommation de l’Histoire. Durant ce laps de temps, les moindres vocables soupçonnés

d’entretenir un voisinage avec les pensées de l’Histoire ont été successivement traqués : progrès,

sujet historique, sens de l’histoire, loi historique, moteur de l’histoire, classe, homme, esprit, stade,

époque, étape, etc., autant de termes ayant fait l’objet d’un soupçon minutieux et inquisiteur.

Enfin, la rigueur a triomphé de la dramaturgie métaphysique qui entachait l’histoire. L’idée

d’une imposition finaliste, d’un progressisme prophétique, apparaît à présent comme le vestige

d’une ère révolue. Et on mesure maintenant à quel point la sacralisation du progrès (et à travers lui

d’un Sens unilatéral) fini par engendrer un processus destructeur, c’est-à-dire une éradication des

forces réfractaires qui résistent à la puissance de l’Histoire (ou plutôt des vainqueurs de l’Histoire,

des maîtres du Sens).

En conséquence, le déclin de l’Histoire ne saurait nous laisser nostalgique. L’équation

(douteuse ?) est devenue une évidence : du terrorisme des pensées totalisantes naît celui des

pratiques totalitaires, générant, selon le mot de Camus, « l’arbitraire et la terreur »2. Le renoncement

au concept d’Histoire n’est donc pas seulement scientifiquement légitime mais aussi moralement

salutaire ; le consensus des philosophes et des historiens sur ce point devrait de ce fait nous incliner,

sinon à la satisfaction, tout au moins au soulagement.

Pourtant celui qui, curieux de l’air du temps, se tourne vers la voix populaire, assistera à un

étrange spectacle. Loin des certitudes sereines de la communauté scientifique pointe une autre

attitude, traversée par une agitation perceptible. Des noms grandiloquents envahissent les médias,

alimentent les essais sans cesse plus nombreux : mondialisation, crise, guerre, désordre

1 Comment on écrit l’histoire, « Rien qu’un récit véridique », p. 29.

2 « La fin de l’histoire n’est pas une valeur d’exemple et de perfectionnement. Elle est un principe d’arbitraire et de

terreur », L’Homme révolté, p. 277.

international… Mais quoi ? La « plèbe » n’aurait-elle pas encore compris que « dire l’Histoire » ne

se faisait plus. C’est qu’elle a parfois l’impression d’assister à ces moments d’apocalypse auxquels

la science ne croit guère.

Reconnaissons cependant que céder au populisme n’éclaircit pas le réel. Et on se méfiera à

juste titre de l’événementiel, des élans journalistiques qui, aveugles au temps long, ramènent la

grande Histoire au récit des petits complots. Mais faut-il rester sourd à l’expression de ce fameux

bon sens qui, pour être partagé, n’est pas toujours entendu ? Peut-on nier l’évidence selon laquelle

l’Histoire, pour n’être plus pensée, n’en est pas moins en train de se mouvoir ?

Anthropomorphisme, dira-t-on. L’histoire n’est pas « une personne parmi d’autres personnes »3 ! Il

est vrai mais, précisément, n’est-ce pas tout l’enjeu d’une science ou d’une philosophie que de

délivrer la signification authentique des découvertes que le sens commun fait en surface ? Si ce

dernier éprouve aujourd’hui la vague impression que quelque chose arrive, doit-on rester

silencieux ? Ce sentiment bruyant n’est-il pas l’indice, sinon d’un projet, tout au moins d’une

attente, celle d’un éclairage savant sur notre époque ? Et le temps n’est-il pas venu de céder à

l’injonction récente de Éric Hobsbawm, invitant les philosophes et historiens à « reconstruire un

front de la raison » pour « ramener » l’étude du passé « à cet objectif essentiel » qu’est « "l’histoire

totale" […], l’histoire comme toile indivisible dans laquelle toutes les activités humaines sont

interconnectées »4 ?

D'où plusieurs questions qui, selon moi, s'imposent et guideront l'intervention :

1. Comment rendre compte de cette histoire du concept d'Histoire, depuis sa lointaine

émergence jusqu'à son déclin ?

2. Ce déclin est-il justifié d'un point de vue épistémologique ?

3. Est-il viable d'un point de vue pratique, c'est-à-dire par rapport au projet d'une théorie de

l'action articulée à une véritable compréhension du réel socio-historique ?

4. Et si tel n'est pas le cas, autour de quel socle conceptuel envisager la reconstruction du

concept d'Histoire (et donc d'une philosophie de l'Histoire) ? A partir de quel modèle éviter les

dérives passées sans en rester à un simple constat d'impuissance ?

I. Naissance, apogée et déclin des philosophies de l'Histoire

Il n'est évidemment pas absurde de dire que l'émergence des philosophies de l'Histoire

modernes s'enracine dans les théologies qui les ont précédées. Se perpétue effectivement une

tradition déjà véhiculée par ces théologies, à savoir comme le formule Paul Ricoeur, « la tradition

de l’émancipation », « celle des actes libérateurs, celle de l’Exode et de la Résurrection », qui se

réfère en toile de fond à « une eschatologie de la libération » ?5 Je ne discute donc pas l’existence

de cette tradition commune.

Pourtant, il faut reconnaître une distinction essentielle entre le concept de progrès, qui sert

de fond commun à toutes les philosophies modernes de l’Histoire, et la notion de Providence, qui

caractérise les théologies de l’histoire. Dans le premier cas, nous avons affaire à un

accomplissement du potentiel historique qui est graduel, cumulatif et qui s’effectue de l’intérieur de

l’histoire ; cela, que nous soyons dans un modèle téléologique (l’accomplissement correspond à

l’actualisation d’une finalité interne présente dès l’origine de façon latente), dans une téléonomie

évolutionniste (l’accomplissement découle d’une mécanique spontanée produite par l’agrégation

3 K. Marx, L’Idéologie allemande, p. 71.

4 « Manifeste pour l'histoire », Le Monde diplomatique, p. 21, déc. 2004, n° 609. É. Hobsbawm précise que « les

marxistes ne sont pas les seuls à avoir visé cet objectif – F. Braudel aussi – mais ce sont eux qui l’ont poursuivi avec le

plus de ténacité » (Ibid.).

5 Du texte à l’action. Essais d’herméneutique, p. 376.

des actes individuels ou collectifs), dans un organicisme (l’accomplissement traduit les différentes

phases de l’évolution des sociétés appréhendées comme des totalités organiques), dans une vision

rationaliste (l’accomplissement est l’expression d’une perfectibilité indéfinie caractéristique du

pouvoir de la raison humaine), dans un modèle structural (l’accomplissement provient de

l’interaction entre différentes structures collectives déterminant l’agir humain) ou dans un schéma

positiviste (l’accomplissement renvoie aux passages successifs de stades cognitifs, passages rendus

possibles par une connexion toujours plus optimale entre la théorisation et l’expérimentation). Dans

le second cas par contre, nous sommes face à un modèle eschatologique au sein duquel

l’accomplissement du potentiel historique s’effectue de façon brusque, non cumulative, et par le

biais d’interventions extérieures au cours de l’histoire, depuis la création du monde (création ex

nihilo) jusqu’à la fin du monde (jugement dernier). H. Blumenberg résume bien cette « différence

[qui] réside dans le fait que l’eschatologie parle d’un événement qui fait irruption dans l’histoire,

qui lui est transcendant et hétérogène, tandis que l’idée de progrès extrapole sur l’avenir à partir

d’une structure immanente à l’histoire et contenue dans chaque présent »6.

Cette différence – transcendance/immanence, rupture/continuité – sépare donc

historiquement la Providence chrétienne du progrès moderne. Pour s’en convaincre, il suffit de

revenir sur les conditions d’apparition de l’idée de progrès afin de montrer que la perspective d’un

accomplissement immanent, graduel et cumulatif est à l’origine profondément incompatible avec la

théologie de l’histoire. Commençons par prendre l’exemple privilégié de saint Augustin qui impose

(avec Orose) les canons de la théologie de l’histoire. Celui-ci ne pense pas l’idée de progrès

historique. Même s’il refuse la conception grecque d’un temps cyclique, il ne s’intéresse pas à

l’idée d’une orientation interne du cours de l’histoire ; comme le reconnaît K. Löwith, « notre souci

du progrès, des crises et de l’ordre du monde n’est pas partagé par Augustin. Car d’un point de vue

chrétien, il n’y a qu’un seul progrès : le progrès vers une distinction toujours plus nette entre foi et

impiété, Christ et Antéchrist ; seules deux crises sont d’une importance décisive : le péché originel

et le Golgotha ; il n’y a qu’un seul ordre du monde, l’ordre divin de la Création, tandis que

l’histoire des empires se perd dans une multiplicité sans fin de plaisirs stupides »7.

Faut-il alors faire remonter la première esquisse d’une telle idée aux thèses de Joachim de

Flore ? En effet, Joachim de Flore serait, selon K. Löwith, le premier à introduire l’idée « d’une

succession logique aussi bien que temporelle » des événements de l’histoire. Cela, en raison de son

« interprétation typologique et allégorique » de L’Apocalypse, « interprétation » qui rend possible «

une compréhension définitive et globale de l’histoire » (op. cit., p. 187). Pourtant, il faut

immédiatement remarquer que l’hypothèse d’un progrès cumulatif et immanent n’est pas encore

présente dans les écrits de Joachim de Flore. Seule la perspective d’une succession logique

commence à prendre forme ; l’apparition du concept de progrès, pour sa part, est plus tardive.

De fait, cette apparition témoigne d’un profond bouleversement socio-historique postérieur à

l’ère médiévale, d’une série d’expériences relatives à l’émergence du monde moderne et à la

laïcisation de la pensée. Ainsi, et tout d’abord, il fallait que les événements historiques soient

conçus comme les produits de l’action humaine, que les hommes n’aient plus le sentiment de

dépendre d’une Providence. En d’autres termes, la perspective d’un progrès immanent réclamait un

processus de défatalisation de l’histoire, processus qui a impliqué de nombreuses étapes : depuis

l’idée, propre au Haut Moyen-Âge, d’une pleine participation à son salut religieux (avec,

notamment, les millénarismes du XIIe et XIIIe siècle) jusqu’à l’affirmation, au XIXe, que seuls les

individus réels font l’histoire ; en passant par les utopies de la Renaissance (perspective d’un ordre

historique institué par les hommes, mais dans un lieu situé hors de l’histoire), le contractualisme

(affirmation par l’homme de sa souveraineté politique, c’est-à-dire de sa capacité à instituer un

ordre politique dans l’histoire), et les diverses philosophies de l’histoire (qui, à partir du XVIIIe

siècle, transportent l’utopie dans l’espace historique lui-même tout en supposant, la plupart du

temps, une rationalité dépassant les seuls individus).

Parallèlement à ce processus de défatalisation de l’histoire, une théorie du progrès réclamait

6 La Légitimité des Temps modernes, p. 39.

7 Histoire et Salut, p. 214.

également la catégorie de « nouveauté historique ». C’est en effet seulement lorsqu’est introduit le

constat que ce qui vient « après » innove sur ce qui s’était fait « avant », que l’hypothèse d’une

éventuelle amélioration dans le temps peut se faire jour. Or cette catégorie de « nouveau » ne se met

elle-même que lentement en place et implique, à son tour, différents éléments étrangers aux

théologies médiévales. Car si l’on perçoit son émergence silencieuse dans le mouvement de la «

réforme » (silencieuse dans la mesure où la réforme s’affirme de fait comme un retour – aux

sources, à l’écriture seule, au vrai christianisme, etc. – et non comme un inédit), cette catégorie

n’apparaît véritablement qu’au XVIIe siècle, avec d’un côté la perspective d’une rupture scientifique

radicale, notamment à travers les ouvrages majeurs que sont le Novum organum de F. Bacon (1620)

et le Discours concernant deux sciences nouvelles de Galilée (1632) et, d’un autre côté, avec l’idée

de révolution politique (comme ordre nouveau) qui prend le pas sur les seuls projets de « réforme »

ou de « renaissance », inaugurant un rapport à l’ancien fondé sur la rupture plutôt que sur la

continuité et le retour.

Cependant, la défatalisation de l’histoire et la catégorie de « nouveauté historique » ne

suffisent pas à rendre compte de l’introduction du concept de progrès graduel et cumulatif. Encore

fallait-il l’expérience d’une mesure scientifique plus précise, celle d’une accumulation des

techniques et des richesses plus tangible ou encore celle d’un développement plus comparable ;

autant d’acquis qui, comme le rappelle R. Koselleck, sont en partie tributaires de « la révolution

copernicienne, [de] la technique et sa lente montée, [de] la découverte du globe et de ses peuplades

à des phases différentes de leur développement ou encore [du] démembrement du monde féodal par

l’industrie et le capital »8.

Changements politiques, sociaux, techniques, scientifiques, économiques... On le voit,

quelles qu’en soient les causes profondes, l’introduction du concept moderne de progrès a

manifestement bouleversé « l’horizon d’attente » et le « champ d’expérience » propres au modèle

eschatologique. L’extrait suivant, toujours de R. Koselleck, cerne bien la nature générale de ce

bouleversement : « [Dans] la doctrine chrétienne des "fins dernières" […] les attentes qui se

projetaient par-delà toutes les expériences vécues ne s’appliquaient pas à notre monde. Elles étaient

axées sur ce que l’on appelait l’Au-delà, apocalyptiquement concentrées sur la fin de ce monde en

général. Et face à cela, les désillusions qui se manifestaient chaque fois que l’on constatait qu’une

prophétie de la fin du monde ne s’était pas réalisée restaient sans effet. […] Les choses ne changent

qu’avec l’ouverture d’un nouvel horizon d’attente, avec ce que l’on a fini par conceptualiser sous la

forme du progrès. Au niveau de la terminologie on a refoulé ou remplacé le profectus de l’Église

par un progressus laïc. La finalité d’une perfection possible, jadis accessible seulement dans l’Autre

monde, a depuis été mise au service d’une amélioration de l’existence terrestre permettant de

dépasser la doctrine des fins dernières en prenant le risque d’un avenir ouvert. […] Dès lors,

l’histoire tout entière pouvait se comprendre comme un processus de perfectionnement constant et

croissant, qui, en dépit des rechutes et des détours, était finalement entre les mains des hommes

eux-mêmes qui le planifiaient et l’exécutaient. Depuis, les finalités sont prescrites de manière

continue de génération en génération et les effets prévus à l’avance dans le plan ou le pronostic

deviennent des éléments de légitimation de l’action politique. En un mot : l’horizon d’attente a,

depuis lors, acquis un coefficient de modification qui se développe avec le temps. Mais l’horizon

d’attente n’a pas été le seul à acquérir une qualité historiquement neuve, constamment dépassable

sur le mode utopique. Le champ de l’expérience s’est lui aussi de plus en plus modifié. […] La

notion unique et universelle de Progrès s’est nourrie de toutes sortes d’expériences qui renvoyaient

à la contemporanéité du non-contemporain ou, inversement, au non-contemporain dans le

contemporain. L’innovation résidait en ceci : désormais les attentes qui se prolongeaient dans le

futur se détachaient de tout ce qu’avaient pu offrir les expériences vécues jusqu’alors. […] Le

champ d’expérience n’a plus dès lors été limité par l’horizon d’attente » (Ibid., pp. 317-319).

On l’aura compris, la notion de progrès ouvre un nouvel espace conceptuel, irréductible à

l’univers de la Providence chrétienne. Certes, l’idée d’une « fin dernière » hante toujours l’horizon

d’attente, mais les modalités qui président à sa projection sont considérablement transformées. Et,

8 Le Futur passé. Contribution à la sémantique des temps historiques, p. 318.

loin d’être secondaires, ces transformations changent le statut même de l’événement auquel elles

renvoient. Les multiples bouleversements et différences dont témoigne l’émergence du concept de

progrès marquent donc une rupture radicale puisque la Providence relève d’un type d’attente opposé

à celui qui préside à l’idée moderne de progrès, comme l’explique cette fois H. Blumenberg (op.

cit., p. 40) : « Du point de vue d’une conception qui comprend l’histoire comme un progrès,

l’attente théologique d’un accomplissement des espérances humaines venant de l’extérieur apparaît

comme une entrave à l’attitude et l’activité qui assurent à l’homme la réalisation de ses potentialités

et de ses besoins. Il est impossible d’imaginer comment, de l’une de ces "attentes", pourrait jamais

naître l’autre attente, à moins que l’on ne présente la déception envers l’attente transcendante

comme un agent de l’attente immanente ».

Les philosophies modernes de l'Histoire se sont donc progressivement élaborées autour de

ce nouvel horizon d'attente lié au concept de progrès, non sans hésiter par ailleurs longuement dans

les formes à prendre, comme le rappelle Pierre André Taguieff : « Aux interprétations religieuses de

l’histoire, désormais disqualifiées, succèdent de nouvelles approches, oscillant d’abord, chez les

penseurs français et écossais, entre le genre du tableau philosophique ou historique des « progrès de

l’esprit humain » (Turgot, Condorcet) et celui de l’ « histoire naturelle » de l’humanité (Hume,

Ferguson, Millar, Kames). Congédié par la pensée des Lumières, le providentialisme ne disparaît

pas pour autant, il se reconstitue en référence à une conception du temps tout entière centrée sur

l’homme comme sujet : cette vision anthropocentrique, dans laquelle l’homme s’érige en seul

possesseur, organisateur et exploiteur d’une nature n’existant que pour son profit, est la condition de

possibilité de l’émergence des pensées de l’Histoire comme chemin du salut ici-bas. »9.

Enfin, et en moins de deux siècles, va émerger de ces oscillations une sorte d'aboutissement

conceptuel du concept d'Histoire, à savoir le modèle téléologique (notamment sous sa forme

hégélienne), un modèle venant assumer certaines des prétentions des théologies tout en

sauvegardant l'idée d'un progrès en grande partie immanent. Dans ce modèle, on assiste au

déploiement d'un processus qui passe par les individus tout en transcendant ces mêmes individus ;

un processus qui met en place, la formule est d’André Tosel, « le grand récit de l’histoire où un sujet

privilégié […] garantit la permanence de son identité originaire […] par la réalisation finale […] de

son projet initial contenu a priori en sa propre essence »10.

Tout le problème est néanmoins que ce modèle va porter à son comble un certain nombre de

tensions déjà présentes auparavant dans les philosophies modernes de l'Histoire. C'est que la

volonté de totalisation et d'homogénéisation du réel historique aboutit en effet dans la téléologie à

une forme de négation particulièrement poussée des possibles historiques. En lisant le mouvement

de l'histoire au prisme d’une finalité originairement inscrite, on implique une clôture du sens qui

évacue ou dévalorise les possibles historiques irréductibles à la grille d’analyse proposée. Plus

exactement cette évacuation/dévalorisation concerne tout à la fois :

1. Les possibles à venir, qui sont par avance considérés comme inessentiels (parce qu’a priori

déductibles d’une grille de sens qui leur est pourtant antérieure).

2. Les possibles advenus, dont la hiérarchie est irrémédiablement figée, dans la mesure où

l’achèvement découvre un processus nécessaire qui fixe rétrospectivement leur degré

d’efficience.

3. Les possibles non advenus (qui auraient pu advenir), qui sont tout simplement tenus pour

inexistants en vertu du fait qu’ils ne se sont pas actualisés.

Il faut aussi préciser que cette forclusion des possibles historiques se décline sur deux

niveaux interdépendants, celui du sujet interprétant et celui du réel interprété. Au niveau du sujet

9 Le Sens du progrès, pp. 146-147, Flammarion, 2004.

10 « Procès sans sujet ni fin (s) », Vocabulaire de la philosophie contemporaine de langue française. Les Cahiers de

Noesis, n° 1, Printemps 1999, pp. 151-157.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

1

/

29

100%