Quelle réforme pour l`assurance maladie

–France 2012/OFCE–

La santé, entre difficultés financières

et risques de dégradation qualitative

Gérard Cornilleau

La réputation du système de santé français est bonne, voire très bonne à l’extérieur comme

en France. Toutefois depuis quelques années des doutes apparaissent quant à la pérennité

de sa qualité, l’égalité de traitement des malades, ou la possibilité de financer une dépense

dont l’augmentation excède structurellement celle du revenu national. Ce chapitre propose

d’évaluer la pertinence de ces débats et des pistes de réforme envisagées.

Une dépense importante dont la croissance est restée modérée

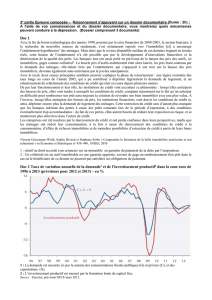

Parmi les pays de l’Ocde, la France se place en 2004 dans le groupe de ceux qui dépensent

pour la santé de leur population environ dix points de PIB (tableau 1).

Tableau 1 Dépenses totales de santé en % du PIB

2004 1995 Variations 2004-1995

Etats-Unis 15.30 13.30 2.00

Suisse 11.60 9.70 1.90

Allemagne 10.90 10.30 0.60

France 10.50 9.40 1.10

Belgique 10.10 8.20 1.90

Portugal 10.00 8.20 1.80

Grèce 10.00 9.60 0.40

Canada 9.90 9.20 0.70

Norvège 9.70 7.90 1.80

Autriche 9.60 9.70 -0.10

Pays-Bas 9.20 8.10 1.10

Australie 9.20 8.00 1.20

Suède 9.10 8.10 1.00

Danemark 8.90 8.10 0.80

Nlle-Zélande 8.40 7.20 1.20

Italie 8.40 7.10 1.30

RU 8.30 7.00 1.30

Hongrie 8.30 7.40 0.90

Espagne 8.10 7.40 0.70

Japon 8.00 6.80 1.20

Finlande 7.50 7.40 0.10

Rép. Tch. 7.30 7.00 0.30

Irlande 7.10 6.70 0.40

Pologne 6.50 5.60 0.90

Rép. Slov. 5.90 5.80 0.10

Source : OCDE, Eco-santé.

8 pays, dont l’Allemagne, ont une dépense de santé comprise entre 9,5 et 11 %. La France

est donc loin d’être une exception. D’autre part, depuis 1995, la dépense française a

augmenté de 1,1 point de PIB ce qui la place cette fois tout à fait dans la moyenne (1 point

pour l’OCDE). Il n’y a donc pas trace d’une « explosion » des dépenses de santé en

comparaison internationale.

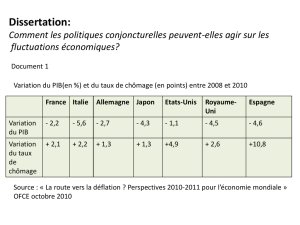

Ce diagnostic est confirmé par l’analyse de l’évolution des dépenses par habitant sur longue

période1. Si l’on tient compte de la contribution de la démographie (hausse de la population

et vieillissement) on observe que l’écart entre le taux de croissance du PIB par tête et celui

de dépense de santé par habitant, qui représente en gros la croissance autonome des

dépenses (celle qui ne s’explique ni par la hausse de la richesse, ni par l’augmentation de la

population et son vieillissement), est en nette diminution (graphique 1)

Graphique 1 : croissance autonome des dépenses de santé

-3.0%

-2.0%

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Ecart des taux de croissance observés et calculésde la consommation de biens et services de santé par

habitant, corrigée de l'effet du vieillissement ;

calculé = taux de croissance du Pib par tête (décalé de 2 ans) - taux de croissance des prix relatifs

Moyenne mobile sur 10 ans

Certes, on observe en 2004 et 2005 une croissance plus vive des dépenses, mais celle-ci ne

fait que compenser les réductions fortes des années quatre-vingt-dix et ne modifie donc pas

la tendance longue au ralentissement de la croissance des dépenses, confirmée en 2006.

1 Voir, Gérard. Cornilleau, Cyrille. Hagneré et Bruno. Ventelou, « L’Assurance maladie : soins de court

terme et traitement à long terme », Revue de l’OFCE n°91, octobre 2004.

–France 2012/OFCE–

Les difficultés financières de l’assurance maladie

Pourtant, la question du financement des dépenses de santé, et le « trou » récurent de la

Sécurité sociale, sont revenus sur le devant de la scène à partir de 2002 justifiant un

nouveau plan de réforme en 2004.

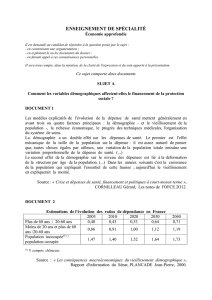

L’analyse détaillée des causes des problèmes financiers de l’assurance maladie montre

qu’ils résultent d’un défaut permanent d’ajustement des prélèvements au niveau requis par

l’équilibre de long terme du régime2. Ainsi en 2003 le déficit observé d’environ 0,7 point de

PIB, s’expliquait pour 0,2 point par la situation conjoncturelle (le ralentissement de la

croissance économique ayant freiné les recettes) et pour 0,5 point par l’insuffisance

structurelle du financement (graphique 2).

Graphique 2 : déficit structurel et conjoncturel de l’assurance maladie

-0.8%

-0.6%

-0.4%

-0.2%

0.0%

0.2%

0.4%

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Déficit observé

Composante structurelle du déficit

Composante conjoncturelle du déficit

La réforme votée en août 2004 visait d’abord le rétablissement de l’équilibre financier par la

modération de l’augmentation des dépenses. Elle a apparemment produit ses effets

rapidement puisque la croissance des dépenses de santé est revenue, dès 2005, à 3,9 %

(2,7 % en volume) alors qu’elle avait atteint 6,4 % (3,3 en volume) en 2003 et 5.1 % (3,4 en

volume) en 2004. En 2006, le ralentissement devrait se confirmer, la tendance des dépenses

2 Voir Gérard. Cornilleau, Cyrille Haigneré et Bruno Ventelou, op.cit.

–France 2012/OFCE–

–France 2012/OFCE–

remboursées par l’assurance maladie étant inférieure à 3 %. D’autre part, le déficit de la

branche maladie de la sécurité sociale qui était de 11,6 milliards d’euros en 2004 est passé à

8 milliards en 2005 et devrait être ramené à 6 milliards en 2006.

Il est tentant d’imputer aux seules mesures structurelles du plan de 2004 ces évolutions

favorables. Mais l’observation de longue période des dépenses de santé et l’analyse des

facteurs de réduction du déficit incitent à modérer le commentaire. Comme on l’a vu, sur

longue période, les dépenses de santé augmentent plus rapidement que le PIB : de 1970 à

2000 leur part a doublé passant de 5 à 10 %. Depuis le milieu des années 1990 cette

croissance a fortement ralentie, mais il subsiste une tendance à la hausse de la part des

dépenses de santé dans la Pib de l’ordre de 0,1 point par an. Cette hausse résulte en partie

du vieillissement de la population (environ 1 point de croissance du volume des dépenses de

santé par habitant s’explique de cette manière), mais elle reflète aussi les effets du progrès

des techniques médicales qui rend les soins de plus en plus coûteux. Depuis la réforme, on

n’a pas observé d’inflexion significative de cette tendance. Le ralentissement de la hausse

des dépenses compense l’accélération qui avait été observée à la fin des années 90 et au

début des années 2000.

La réduction du déficit de l’assurance maladie observée en 2005 et 2006 résulte donc

essentiellement des mesures financières de la réforme de 2004. Celles-ci consistaient en

une hausse de la CSG, un transfert du budget de l’État (taxe sur le tabac), une augmentation

de la contribution des entreprises et un rééchelonnement du remboursement de la dette

sociale. La hausse prévue des ressources de l’assurance maladie était de 4,2 milliards

d’euros, répartie en 2,3 milliards d’augmentation de la CSG3, 0,9 milliard de contribution des

entreprises (C3S) et 1 milliard de transfert de droits de tabac perçus par l’État. Du côté des

dépenses, 1 milliard de remboursements a été économisé essentiellement du fait du non

remboursement de 1 euro par consultation. Enfin 1,1 milliard de dépenses financières a été

transféré à la CADES. Les mesures financières représentaient donc au total 6,3 milliards

d’euros. La baisse du déficit de l’assurance maladie entre 2004 et 2006 devrait atteindre 5,6

milliards.

3 Inégalement répartie entre les salariés, dont le taux de CSG a été augmenté de 0,16 point (du fait de

l’élargissement de l’assiette de 0,95 à 0,97 fois le salaire), les retraités (+ 0,4 point) et les revenus du

capital (+ 0,7 point). Cette hausse différenciée de la CSG a défavorisé les retraités (et les titulaires de

pension d’invalidité) au motif de l’harmonisation du prélèvement avec les salariés, alors que la réforme

de retraites ampute déjà leur pouvoir d’achat. L’harmonisation des prélèvements des retraités et des

salariés aurait dû passer par l’égalisation des taux de CSG, compensée par une augmentation des

pensions.

–France 2012/OFCE–

La question de la réforme de l’assurance maladie est donc toujours d’actualité.

Manifestement, la mesure phare de la réforme de 2004, l’organisation et la coordination du

parcours de soins à partir de l’obligation de visite du médecin référent, peine à produire des

effets sensibles. Du côté de l’hôpital, la mise en place du financement à l’activité en

remplacement du budget global est trop récente (seuls 10 % du budget des hôpitaux avait

été transféré sur la tarification à l’activité en 2004, 25 % en 2005 et 35 % en 2006) pour que

l’on puisse en tirer des conclusions quant à l’impact de la réforme sur le niveau des

dépenses et l’efficacité des soins. La seule évolution qui peut sembler structurelle, mais elle

est très récente, concerne la consommation de médicaments qui commence à fléchir en

même temps que les prescriptions de génériques se développent.

Faut-il dès lors attendre que la réforme produise son plein effet ? Ou faut-il envisager une

nouvelle réforme ? Celle-ci est sans doute d’autant plus nécessaire que des évolutions

inquiétantes ont vu le jour avec le refus de soin de bénéficiaires de la CMU de la part d’un

nombre significatif de médecins particulièrement parmi les spécialistes. La croissance

apparemment non contrôlée des suppléments d’honoraires réclamés par les médecins a

permis une augmentation très importante de leurs rémunérations, mais constitue aussi un

frein à l’accès aux soins des plus démunis qui renforce le sentiment d’une dégradation

qualitative du système de santé.

Les réformes structurelles entre le possible et le souhaitable

On peut classer en quatre catégories les mesures susceptibles d’être mises en œuvre : la

première est relative à la définition des soins qui doivent être remboursés par l’assurance

publique ; la deuxième regroupe les mesures qui peuvent influencer la demande de soins ; la

troisième concerne celles qui permettraient d’améliorer l’offre et la quatrième les mesures

visant à créer un système de soins intégré.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

1

/

14

100%