Le journaLisme guerre et paix au rwanda

Le journaLisme

entre

guerre et paix

au rwanda

Annie Laliberté

Sciences sociales/Sociologie

Photo de couverture :

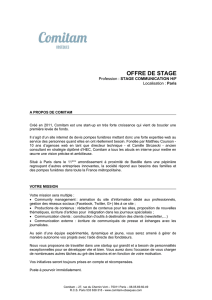

Annie Laliberté, anthropologue, a séjourné en Bosnie-Herzégovine et au Rwanda an

de témoigner du quotidien des journalistes mandatés pour réhabiliter un métier entaché

par la propagande de guerre. Depuis 15 ans elle s’intéresse aux zones post-conit et tente

de cerner les métastases de guerre qui perdurent au-delà des règlements internationaux.

Dirigée par

Francine Saillant

Le journaLisme entre guerre et paix au rwanda

Le journaLisme entre guerre et paix au rwanda

Annie

Laliberté

La condamnation pour incitation au génocide d’éditeurs et d’animateurs qui

s’achaient comme journalistes par le Tribunal pénal international pour le

Rwanda, une première dans l’histoire des médias, a été le catalyseur d’un vaste

mouvement international de rehaussement des compétences des journalistes

en zone de conit. Depuis 15 ans, des coopérants, souvent des journalistes

chevronnés, se donnent pour but de rebâtir des médias de qualité au Rwanda,

en donnant des formations et en appuyant le développement d’une législation

de la presse. De manière paradoxale, ce mouvement de construction de paix

par le journalisme coïncide avec une répression politique grandissante envers

les journalistes locaux. Un journalisme de « paix » peut-il vraiment se substi-

tuer à un journalisme de « guerre » ?

Cet ouvrage d’anthropologie entend apporter une modeste contribution à

l’étude des formes contemporaines de la violence et des conits. En plus de cet

apport théorique, l’auteure tente de développer une méthode d’écriture pou-

vant s’adapter aux eets de violence et d’autoritarisme déployés sur le terrain,

et qui obligent l’être humain à une coupure drastique avec son environnement.

Enn, sur le plan empirique, elle insiste sur la pertinence d’allier l’observation

de l’expérience immédiate de la coopération dite « postconictuelle » à une

généalogie des conits qui ont inspiré cette forme de coopération.

LE JOURNALISME

ENTRE GUERRE ET PAIX AU RWANDA

Annie Laliberté

LE JOURNALISME

ENTRE GUERRE ET PAIX AU RWANDA

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

1

/

35

100%