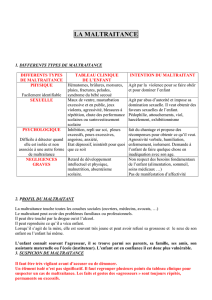

Mal-traitance

Jérôme Pellissier – « Robinson et Vendredi »,

in Yves Gineste (dir.), Silence, on frappe… De la maltraitance à la bientraitance en institution (éditions Animagine, 2004)

– 1 –

ROBINSON ET VENDREDI

« Mal-traitance »

Des contraintes et des limites, nous en vivons tous quotidiennement. Elles imposent à notre

liberté de s’arrêter où commence celle d’autrui ; elles déterminent les règles de la vie en

société et en collectivité ; elles nous donnent des droits mais également des devoirs et

empêchent normalement les animaux sociaux que nous sommes de se conduire sauvagement

dans le seul but de satisfaire, au mépris des autres, leurs seuls plaisirs et désirs. Il n’est sans

doute pas inutile de rappeler que la contrainte et la frustration, tant qu’elles restent dans les

limites du pacte social, font partie de la réalité de toute vie.

Des contraintes, limites et frustrations, les vieux en vivent de nombreuses. Parce qu’ils

doivent faire face, en vieillissant, à des changements qui les obligent à faire le deuil d’une

certaine forme de toute-puissance physique et psychique, de certains rôles sociaux, d’une

image de soi conforme aux modèles esthétiques du moment.

Mal-aimés d’une société adolescentophile aussi angoissée par son propre vieillissement

qu’obsédée par l’efficacité, la vitesse et la rentabilité, les vieux portent également les

stigmates qu’elle leur inflige. Ceux-ci rendent difficile la préparation et le vécu de cette étape

de leur vie qu’on leur dépeint presque systématiquement comme synonyme de déchéance et

d’inutilité.

Les vieux subissent enfin les conséquences conjuguées d’une indifférence collective, d’un

manque de volonté politique et d’une idéologie libérale qui ont conduit notre pays à être

incapable de proposer à tous ceux qui en ont besoin de bonnes conditions de vie, d’aide ou de

soin. Une longue histoire d’ignorance des spécificités du vieillissement et des personnes âgées

rend de surcroît nombre d’aides et de soins peu efficaces, quand ils ne sont pas nuisibles.

Les vieux sont donc, globalement, mal traités. C’est-à-dire qu’ils ne sont pas traités comme

pourrait le faire une société riche, censée respecter le triple principe qui l’a fondée : de liberté,

qui garantit que la tyrannie imposée ne se substitue pas aux contraintes nécessaires ; d’égalité,

qui garantit la compensation sociale des inégalités naturelles ; de fraternité, qui garantit à ceux

qui peuvent le moins le soutien de ceux qui peuvent le plus.

Cette « mal-traitance »-là, nous en subissons tous les conséquences : à cause d’elle, certains

individus vieillissants sont exclus du monde du travail ; à cause d’elle, la perspective de la

vieillesse effraie au point de conduire parfois au rejet de soi-même ; à cause d’elle, de

nombreux services et établissements ne possèdent pas les moyens nécessaires pour répondre

convenablement aux besoins.

Cette « mal-traitance »-là, nous en subissons tous les conséquences, mais n’oublions jamais

que ceux d’entre nous qui, en raison de leur âge, de handicaps, de maladies, de traumatismes,

etc., vivent dans un état de fragilité ou de vulnérabilité, la subissent encore plus fortement –

parce qu’ils n’ont ni la même capacité de défense que les autres, ni la même force de

résistance, ni le même pouvoir de résilience.

Pour eux, cette « mal-traitance »-là, si nous n’y prenons garde, est un considérable facteur de

risque de maltraitance. C’est pourquoi il est important, face à cette « mal-traitance » qui nous

touche tous, d’en partager la connaissance et le vécu. Chacun d’entre nous, qu’il soit malade

ou non, résident d’une maison de retraite, fils ou fille d’un résident, soignant ou intervenant,

est capable de comprendre que certaines contraintes – humaines, budgétaires, matérielles – ne

permettent pas toujours de réaliser le soin parfait dans un environnement humain et matériel

parfait. Le savoir, ce n’est pas admettre et se soumettre : c’est distinguer le réel de l’idéal,

Jérôme Pellissier – « Robinson et Vendredi »,

in Yves Gineste (dir.), Silence, on frappe… De la maltraitance à la bientraitance en institution (éditions Animagine, 2004)

– 2 –

c’est, dans le réel, distinguer le tolérable de l’inacceptable1. Partager ce savoir, c’est créer la

force commune pour tenter de changer la situation. C’est également permettre à l’acte de soin

de se réaliser le moins mal possible, parce qu’à ces contraintes ne s’ajouteront pas la

frustration du soignant, le ressentiment de la famille, l’incompréhension du patient.

Frontières

Nous touchons peut-être là l’une des frontières qui séparent la « mal-traitance » de la

maltraitance. Prenons le manque de personnels (explication – voire excuse – à de nombreux

actes maltraitants) : un nombre réellement insuffisant de personnels conduit par exemple un

soignant à mettre une couche à une vieille personne continente. Est-il « mal-traitant » ou

maltraitant ?

Où placer la frontière ? La notion de partage que nous avons évoquée apporte peut-être une

piste de réponse. Si le soignant qui accomplit cet acte le fait silencieusement, en ne

fournissant à la personne aucune explication, en lui donnant une explication mensongère (« Si

vous allez aux toilettes, vous allez tomber ! »), ou en lui intimant l’ordre de faire dans sa

couche, il se place du côté de la maltraitance. S’il accomplit cet acte en expliquant à la

personne qu’il sait bien qu’elle n’est pas incontinente mais que, malheureusement, il ne

pourra probablement pas être disponible pour l’accompagner aux toilettes au moment où elle

le souhaitera, etc., il reste peut-être du côté d’une « mal-traitance » qu’il ne peut éviter. Parce

qu’il partage avec la personne le fait de subir des contraintes, car ils en subissent tous les

deux, au lieu de reproduire sur elle, grossier de sa propre impuissance, la « mal-traitance »

professionnelle qu’il subit.

Soulignons néanmoins que la prolongation dans le temps de cette pratique, par ce soignant,

son équipe, son établissement, sous le regard des familles, etc., parce qu’elle revient à ne pas

lutter pour qu’elle cesse, à transformer un bricolage en norme, à inscrire cette pratique dans

l’ordre naturel des choses, devient une maltraitance. Et l’on sait à quel point, dans nos

institutions, nombreuses sont ainsi les maltraitances qui ne sont que des solutions d’urgence

ou des arrangements temporaires enkystées et normalisées, que plus personne ne perçoit donc

comme telles.

Précisons également que le partage n’est pas une solution, encore moins une acceptation.

Mais tant que ces contraintes existeront, car elles ne disparaîtront pas immédiatement, il

permet peut-être de ne pas transformer une situation de « mal-traitance » en un acte de

maltraitance. Car, et nous y reviendrons, la position qu’occupe le vieux résident par rapport au

soignant n’est pas la même que celle qu’occupe le soignant par rapport à l’institution et à la

société. Là où le soignant est « mal-traité » dans son travail et son rôle, le vieux est maltraité

dans son corps et dans son esprit. Là où le soignant vit une situation professionnelle difficile,

le vieux endure une situation de vie difficile. Là où l’un risque le découragement, l’autre

risque le désespoir. Là où l’un peut en arriver à désirer quitter son travail, l’autre peut en

arriver à désirer quitter la vie. Là où l’un peut toujours, par son énergie, son courage, grâce à

ses collègues, ses amis, sa famille, partager le poids des difficultés, l’autre est le plus souvent

seul. Là où l’un risque d’abord de reporter sur le résident la violence qu’il subit, l’autre risque

surtout de reproduire sur lui-même la violence qu’on lui fait subir.

Ne serait-ce pas alors aussi la difficulté, comme la noblesse, du métier de soignant, quand ses

conditions de travail sont difficiles, de tout faire pour que le résident en subisse le moins

possible les conséquences ?

Cette frontière entre « maltraitance » et « mal-traitance » n’est pas très loin de celle, évoquée

dans ce livre, qui sépare la force de la violence, la contrainte de la tyrannie2. Il existe des

Jérôme Pellissier – « Robinson et Vendredi »,

in Yves Gineste (dir.), Silence, on frappe… De la maltraitance à la bientraitance en institution (éditions Animagine, 2004)

– 3 –

situations où l’état d’une personne, qu’elle ait 3 ans ou 85 ans, implique le recours à la force

(entendue comme puissance physique, intellectuelle ou morale) ou à la contrainte, c’est-à-dire

à une puissance et à une forme de pression nécessaires pour accomplir un soin. Mais

précisons : ce recours n’est légitime que si le soin obéit à une nécessité et si tout a été

entrepris pour informer la personne du sens du soin et pour négocier ce soin avec elle. Sinon,

en effet, la force se transforme en violence (historiquement, « abus de la force ») et la

contrainte en tyrannie (« abus de pouvoir »).

Dans certaines situations, y compris de soin, chacun d’entre nous accepte de prendre appui,

pour se remettre ou se soigner, sur la force d’un autre. Comme chaque parent accepte

d’utiliser sa force pour fortifier son enfant. Mais il suffit parfois de peu de choses, une trop

longue absence de force, un trop violent excès de force, pour détruire. Où situer la frontière ?

Pour le savoir, il faudrait délimiter un peu ce territoire qu’elle est censé entourer, autrement

dit essayer de comprendre ce que recouvre ce terme de « maltraitance » que j’ai d’abord

employé, comme la quasi totalité de ceux qui l’emploient depuis sa création, sans chercher à

le définir…

Car il faut bien avouer que la « maltraitance » figure en haute place sur le podium de ces mots

que nous utilisons couramment mais dont la définition se dérobe dès qu’on nous la demande.

Pourtant, nous l’appliquons très aisément sur certains actes. Mais, malheureusement, pas sur

les mêmes.

Pour l’un, c’est un soignant qui frappe un résident, pour l’autre, c’est un soignant qui tutoie un

résident ; pour l’un, c’est aussi un résident qui insulte un soignant, pour l’autre, un soignant

qui en frappe un autre ; pour l’un, elle est exceptionnelle ; pour l’autre, elle est partout ; pour

l’un elle ne doit pas sortir de l’institution ou de la famille ; pour l’autre elle est du seul ressort

de la justice…

Maltraitance

Sans doute est-il nécessaire, pour éviter que la notion, à tout vouloir dire, finisse par ne plus

rien dire du tout, d’en restreindre l’usage à un certain type d’actes ou de situations. Quelques

exemples nous aiderons à les déterminer.

Si un automobiliste coléreux en frappe un autre, on parlera de « coups et blessures ». Si un

cambrioleur s’empare du portefeuille d’un inconnu, on parlera de « vol ». Si un infirmier

frappe ou vole un résident, on parlera volontiers de maltraitance.

Si un inconnu frappe et blesse un enfant dans la rue, on parlera de « coups et blessures ». Si

son père le frappe et le blesse, on parlera volontiers de maltraitance.

Parlera-t-on de maltraitance si une vieille femme se fait insulter dans la rue par un jeune

homme ? Probablement pas. On parlera d’impolitesse, de manque de respect, de goujaterie, de

bêtise. Si c’est un employé d’hôtel qui insulte une cliente âgée ? On évoquera en plus la faute

professionnelle. Si c’est un soignant qui insulte un résident âgée ? On parlera volontiers de

maltraitance (notons qu’il s’agit aussi d’un manque de respect et d’une faute professionnelle).

Autrement dit, on utilisera le terme de « maltraitance » à partir du moment où :

La personne maltraitée est faible ou vulnérable.

C’est d’ailleurs précisément parce que les victimes de mauvais traitements ou de sévices ne

sont pas « en mesure de se protéger » que le législateur, nous le verrons, a inclus dans la code

Jérôme Pellissier – « Robinson et Vendredi »,

in Yves Gineste (dir.), Silence, on frappe… De la maltraitance à la bientraitance en institution (éditions Animagine, 2004)

– 4 –

pénal l’obligation pour qui constate ces sévices ou mauvais traitements d’en informer les

autorités administratives ou judiciaires.

Cette notion de vulnérabilité est fondamentale : elle permet de ne pas utiliser le terme de

« maltraitances » pour qualifier des actes ayant eu lieu contre des personnes capables de se

protéger. Un résident âgé qui frappe un soignant peut-être accusé de « coups et blessures »,

pas de maltraitance.

La personne maltraitée et la personne maltraitante sont liées par un certain type de

relations.

Le Code civil et le Code de la santé définissent des relations auxquelles sont attachées des

obligations positives. Les relations entre parents et enfants (obligation de nourrir, d’entretenir

et d’élever les enfants), descendants et ascendants (obligation alimentaire aux ascendants dans

le besoin), maris et femmes (devoir de secours et d’assistance entre époux), comme les

relations entre les professionnels de santé et les usagers (devoir de garantir l'égal accès de

chaque personne aux soins nécessités par son état de santé ; devoir d’assurer la continuité des

soins et la meilleure sécurité sanitaire possible ; devoir de mettre en œuvre tous les moyens

disponibles pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort ; etc.) comportent un certain

nombre de ces obligations positives qui constituent une « obligation de bientraitance ».

On parlera ainsi de maltraitance lorsqu’une de ces personnes, quelle que soit la nature de

l’infraction qu’elle commet, manque à cette obligation de bientraitance.

Pour cette raison également, on évitera l’utilisation du terme lorsque l’infraction est commise

en dehors de ce type de relations (par un soignant sur un soignant ou par un jeune enfant sur

son père3).

La situation ou l’acte s’inscrit dans la durée.

Ce n’est pas un hasard si les différents termes qui, dans le code pénal, gravitent autour de la

notion de maltraitance (« mauvais traitements », « sévices » et « privations ») sont presque

systématiquement employés au pluriel. Comme ce n’est sans doute pas un hasard si le mot

« maltraitant » a été formé à partir d’un participe présent. Ces usages et cette étymologie

indiquent que la notion de maltraitance est liée à un fonctionnement, à une situation continue,

ou à une suite d’actes répétés.

Cette restriction permet de faire la distinction, indispensable, entre une personne maltraitante,

pour qui le recours à la violence est une habitude, voire un mode de relation, et une personne

qui, lors d’une situation unique, à un instant précis du cours général d’une relation sans

maltraitance, commet une infraction.

Conceptions & approches

La confusion qui entoure souvent la notion de maltraitance provient généralement de la

confusion entre plusieurs conceptions et approches (juridique, professionnelle, éthique),

chacune offrant à la fois une vision de la maltraitance et de la bientraitance, chacune

possédant ses intérêts et ses limites, chacune conduisant à porter un regard différent sur les

protagonistes et à proposer un mode de réaction différent. Leur présentation successive ne

doit pas faire oublier qu’elles sont moins contradictoires que complémentaires et qu’il est

donc souvent dangereux de recourir exclusivement à l’une.

Jérôme Pellissier – « Robinson et Vendredi »,

in Yves Gineste (dir.), Silence, on frappe… De la maltraitance à la bientraitance en institution (éditions Animagine, 2004)

– 5 –

L’approche juridique

Les Déclarations des Droits de l’Homme, le Préambule de la Constitution de 1946 et la

constitution de 1958 affirment les droits inviolables et inaliénables de tout être humain (citons le droit à la

liberté, le droit à une égale protection de la loi, le droit de n’être pas arbitrairement détenu, le droit de n’être

pas soumis à des traitements inhumains ou dégradants ; le droit de circuler librement…). Leur violation est

toujours un acte d’une extrême gravité, qui porte directement atteinte à ce que nos sociétés ont défini

comme les fondements de la dignité de toute personne humaine.

La loi sanctionne un certain nombre d’actes délictuels et criminels4. Rappelons-en quelques uns : le fait de

frapper une personne ; le fait de la menacer de violences ; le fait de ne pas porter assistance à une personne

en péril ; la fait d’abuser frauduleusement de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse d’une

personne particulièrement vulnérable ; le fait de détenir abusivement ou de séquestrer une personne ; le fait

de l’extorquer, de la voler ; etc.

Le code pénal précise les peines encourues par celui qui commet un crime ou un délit contre une personne

(livre II) ou contre des biens (livre III)5. Ces crimes et délits peuvent s’accompagner de circonstances

aggravantes, parmi lesquelles on retrouve les éléments précédemment évoqués (la vulnérabilité de la

victime ; le caractère habituel d’une violence ; la position d’autorité, civile ou professionnelle, du

coupable ; etc.).

D’un strict point de vue légal, il est interdit d’imposer un acte médical ou un traitement à une personne en

état d’exprimer sa volonté, quel que soit son âge. De même, tous les établissements où vivent contre leur

gré des majeurs ne faisant pas l’objet d’une mesure de protection ni d’une mesure d’hospitalisation d’office

ou à la demande d’un tiers pourraient être accusés de séquestration.

D’un strict point de vue légal, face à une personne jugée incapable de comprendre la nécessité médicale

d’un soin ou d’une vie en établissement, il appartient de demander qu’une mesure de protection juridique

permette, par la désignation d’un représentant autorisé à donner ce consentement, de rester dans un cadre

légal. Nous reviendrons sur les dangers de cette stricte lecture.

Les mauvais traitements, privations ou atteintes sexuelles « infligés à un mineur de quinze ans ou à une

personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une

déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse », quel que soit le lieu où ils sont commis et le

statut de celui qui les commet, doivent conduire la victime à porter plainte et tout témoin à en informer les

autorités judiciaires ou administratives (article 434-3 du Code pénal). Le respect du secret professionnel

n’est pas applicable en pareille situation (article 226-14 du Code pénal).

Récemment, le législateur a veillé à la protection de celui qui informe les autorités, en précisant que dans

les établissements sociaux et médico-sociaux, « le fait qu'un salarié ou un agent a témoigné de mauvais

traitements ou privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements ne peut être pris en

considération pour décider de mesures défavorables le concernant en matière d'embauche, de rémunération,

de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou

de renouvellement du contrat de travail, ou pour décider la résiliation du contrat de travail ou une sanction

disciplinaire » (article L313-24 du Code de l’action sociale et des familles).

Le législateur a également, récemment, jugé suffisamment grave que des professionnels travaillant dans un

établissement régi par le code de l’action sociale et des familles commettent des maltraitances, qu’il est

désormais interdit à toute personne ayant été condamnée pour la quasi totalité des délits dits « atteintes à la

personne humaine » visés par le code pénal (dans le titre II du livre II), « d’exploiter, de diriger, d’exercer

une fonction, à quelque titre que ce soit, dans un établissement, service ou structure régi par le Code de

l’action sociale et des familles » (article L133-6-1 dudit Code).

Le recours à l’approche juridique permet avant tout de protéger la victime (et d’autres

victimes potentielles) par l’éloignement du maltraitant. Il permet également de faire prendre

conscience, dans certaines institutions isolées vivant dans une atmosphère juridiquement

archaïque, de la nature de certains actes et du sens du droit. Il faut en effet insister : les

violations des droits de l’Homme et les crimes et délits constituent des actes extrêmement

graves, d’autant plus graves qu’ils sont accomplis sur des personnes vulnérables ou envers

lesquelles le maltraitant possède certaines obligations. Ils ne doivent pas rester impunis.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

1

/

15

100%