Dissertation : Quelle(s) évolution(s) majeure(s) de l`économie

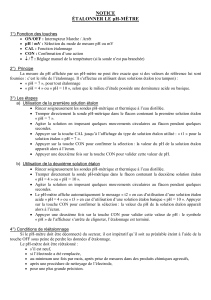

L3S6 – SEG – HPE2 – r.foudi – Chapitre 11 : dissertation –La théorie critique de P. Sraffa – Complément aux notes de

cours - Page 1 sur 5 2011/12

Dissertation : Quelle(s) évolution(s) majeure(s) de l’économie politique entraîne la théorie

critique de Piero Sraffa ?

Plan (Rappel)

Introduction : La théorie critique de Sraffa : une définition

1-Le rejet de la théorie marshallienne de la valeur (coûts et rendements)

11- Des rendements décroissants classiques à la loi de proportionnalité marshallienne

12- La remise en cause de la courbe d’offre à coûts décroissants (donc des rendements croissants)

2- La refondation de la théorie ricardienne de la valeur travail et l’abandon de la loi de l’offre et de la demande

(« production de marchandises.. ») : le modèle de Sraffa

21- Définition du « modèle de Sraffa »

22- « Production de marchandises par des marchandises » : la structure du modèle

23- La résolution des systèmes 1 à 3

24- Le système 4 ou système étalon (ou « étalon invariant des prix » : « standard system ») : objet, définition,

et démonstration simplifiée de la relation inverse « profit-salaire ».

25- Conséquence principale : il n’y a plus de théorie de l’équilibre du marché

Conclusion à la dissertation

Introduction : La théorie critique de Sraffa : une définition

Piero Sraffa (Turin-1898 – Cambridge-1983) rédige son œuvre critique dans la période de transition

entre la première publication des « Principes » de Marshall (1891) et les premiers travaux de

Keynes (les années 1920). La théorie marginaliste est encore dans une période de dynamisme

fécond. Les écoles entretiennent d’importantes controverses théoriques : Wicksell et Fisher revoient

Böhm-Bawerk, Hayek reconsidère l’équilibre général walrassien, Pigou rectifie Marshall, par

exemple. L’édifice théorique et mathématique bâti par Marshall est alors imposant, et confère à

l’économie politique un statut scientifique et mathématique. La connaissance économique paraît

dotée des moyens d’intellection de la réalité économique, celle des consommateurs et des

producteurs. Tout se passe comme si l’équilibre partiel en situation de concurrence pure et parfaite

était une analyse fidèle de la réalité. Issu de l’observation de cette réalité, il est censé permettre

l’analyse de ses dysfonctionnements éventuels. La loi de l’offre et de la demande, élaborée sous la

forme d’une théorie symétrique de la valeur (offre croissante, demande décroissante), est donc

considérée comme une loi scientifique. Les relations mathématiques fondamentales entre coûts et

quantités, qui soutiennent son énoncé, sont considérées comme le résultat naturel d’un progrès de la

connaissance économique depuis Ricardo et JS Mill. On reconnaît toutefois que l’économie

classique (ou ricardienne), par ses égarements sur l’explication du prix par la valeur travail est

dépassée. Dès 1923, l’américain John Maurice Clark (dans The Economics of Overhead Costs, ou

« l’économique des coûts fixes » réalise une critique magistrale de ces supposées relations. Mais,

c’est la critique cambridgienne impulsée par P. Sraffa (et le groupe cambridgien : Besicovitch,

Ramsey, Watson, Robinson, Chamberlin) qui marque une rupture dans cette évolution de la pensée.

C’est par deux publications concises et rigoureuses, que Sraffa réalise un tournant théorique

fondamental pour l’histoire de la pensée. Il publie en 1925 : « Sulle Relazioni fra Costo e Quantita

Perdotta » (Annali di Economia. ), article en italien qui sera simplifié et traduit à Cambridge, à la

demande d’Edgeworth et Keynes, en 1926 sous le titre : « The Laws of Returns under Competitive

Conditions », (Economic Journal). L’équilibre marshallien, ou équilibre partiel de concurrence pure

et parfaite, est remis en cause dans son fondement même : la loi des rendements décroissants. La

portée de la critique de Sraffa est d’envergure, car elle relègue à la mythologie le postulat de la

concurrence pure et parfaite pour initier les travaux sur la concurrence monopoliste (ou imparfaite)

d’une part, et d’autre part elle réduit la prétention de la microéconomie à analyser l’équilibre de

l’industrie pour valoriser l’analyse macroéconomique du marché.

C’est donc l’édifice même de la loi de l’offre et de la demande qui est atteint, et avec lui la

détermination du prix par une théorie symétrique de la valeur. La conception alternative est

élaborée par P. Sraffa sous la forme d’un retour à Ricardo, dans sa troisième publication :

L3S6 – SEG – HPE2 – r.foudi – Chapitre 11 : dissertation –La théorie critique de P. Sraffa – Complément aux notes de

cours - Page 2 sur 5 2011/12

« Production of Commodities by Means of Commodities : Prelude to a critique of economic

theory ». La théorie ricardienne de la valeur travail se voit alors restaurée grâce à la construction

d’un système étalon (ou étalon de mesure invariable des valeurs).

On peut donc définir la théorie critique de P. Sraffa, comme la théorie économique qui

démontre l’impossible explication du prix (ou de la valeur) par l’équilibre partiel, et qui lui

oppose une explication dite « néo-ricardienne ». Résultats de cette définition, deux parties

structurent notre exposé :

Le rejet de la théorie marshallienne de la valeur (coûts et rendements) –(première partie)-

La refondation de la théorie ricardienne de la valeur travail et l’abandon de la loi de l’offre et de la

demande (seconde partie). La conclusion illustrera les conséquences de la critique de Sraffa pour

l’histoire de la pensée.

………..

3- ou S3 (fin de la démonstration)

Trois hypothèses doivent être envisagées :

4- Le système étalon ou la solution aux problèmes de la répartition (ci-dessus)

Définition du problème par Mss J. Robinson : dans une économie capitaliste, la mesure de ce qu’il

y a à répartir dépend de la répartition elle-même. Ou la valeur de ce qu’il y a à répartir change avec

la répartition, a cause des prix de production des biens et du salaire, variables.

Définition matricielle du problème :

Revenu national = profit + salaires = prix du surplus

r (X.A

AA

A

P ) + w = X ( I – A

AA

A ) P

Avec (X.A

AA

A

P) = prix des moyens de production r (X.A

AA

A

P ) = profit global

L’équation de dimension est par définition stable : r (X.A

AA

A

P ) + w = 1 = X ( I – A

AA

A ) P

Donc 1e salaire global s’écrit : w = 1 - r (X.A

AA

A

P )

La leçon est : la variation du salaire global dépend directement de « r » (le taux de profit) et

indirectement de (X.A

AA

A

P ) donc de P, le vecteur des prix.

Ce qu’il y a à répartir X ( I – A

AA

A ) P change de valeur lorsque l’un des éléments constitutif de la

répartition [r ( X A

AA

A P ) + w] se modifie, donc lorsque se modifient les prix (P).

L3S6 – SEG – HPE2 – r.foudi – Chapitre 11 : dissertation –La théorie critique de P. Sraffa – Complément aux notes de

cours - Page 3 sur 5 2011/12

5- La solution à l’impossibilité par la marchandise composite

Soit le programme :

r (X.A

AA

A

P ) + w = 1 (voir supra)

XP – (X.A

AA

A

P ) = 1

( produit brut – prix des moyens de production = 1 = produit net ou équation de

dimension)

Il suffit que dans cette seconde équation les combinaisons des consommations productives soient

dans les mêmes proportions dans toutes les branches, pour que les prix deviennent une constante, et

donc que X = X.A

AA

A

. La marchandise composite est ainsi formée (son expression exacte est donnée

plus loin).

On constate alors (équation 1) que les variations du salaire (w) deviennent directement fonction des

variation du taux de profit (r) : soit w = w(r) ou w = - r (X.A

AA

A

P ) et (p=cste).

6- Définitions du système étalon (SE) et passage du système réel (SR) au système étalon (SE)

La solution précédente montre deux relations définissant le système étalon suivant deux définitions

: 1- Def 1 : production brute (X) et consommations productives (A

AA

A

P ) sont quantité d’une

même marchandise composite,

2- Def 2 : le rapport de la quantité produite (X) aux quantités consommées productivement

(A

AA

A

) est le même dans toutes les branches du système étalon.

L’association d’un système étalon à un système réel (ou passage de l’un à l’autre) utilise des

multiplicateurs notés q

i.

Le système étalon (SE) défini au moyen des multiplicateur est tel que chaque produit net (branche)

est rapporté à la même marchandise composite. Ces rapports sont notés R :

R

Aq

AqAq

n

ijii

n

ijiijj

=

−

∑

∑

=

=

1,

1,

avec A

j

= production de chaque branche, A

ij

= consommations productives.

Comme A

i,j

= a

i,j ×

A

i

, en remplaçant dans R, on obtient :q

j

A

j

= (1+R) (Σ

i

q

i

A

j

) a

i,j.

En écriture matricielle : q

j

A

j

= Y (une matrice des productions) et donc

Y = (1+R) Y A

AA

A

Y A

A A

A = [1/(1+R)] Y.

La solution existe en vertu du théorème de Perron Froebenius. Il existe donc un surplus

(Y>0) dont le taux de rendement est un profit positif (R>0). Et puisque Y>0, alors à chaque

système réel ne peut être associé qu’un unique système étalon, sous une contrainte à choisir

telle que les deux systèmes (SR et SE) utilisent les mêmes quantités totales de travail (YL =

XL = 1).

7- La relation directe et inverse entre taux de profit et taux de salaire (déductible des relations ci-

dessus).

Y (I – A) P = 1 La valeur du produit net du système étalon est égale à l’unité

≡ r Y A P + w = 1 La valeur du produit net est la somme du profit et du salaire

et donc : r Y A P = 1 – w

En reportant dans Y A P = 1/R

r = R ( 1 – w)

la relation directe indépendante

des prix (P) entre taux de salaire (

w

) et de profit (

r

).

R

= taux de profit maximum correspondant à un salaire nul et qui est la mesure du rendement de

l’ensemble du système productif.

Particularités de la relation inverse :

- Elle ne reflète que les seules conditions techniques de la production (coefficients a

ij

),

-Elle est linéaire : la variation de r liée à celle de w est indépendante de l’état initial de la

répartition.

L3S6 – SEG – HPE2 – r.foudi – Chapitre 11 : dissertation –La théorie critique de P. Sraffa – Complément aux notes de

cours - Page 4 sur 5 2011/12

- Elle ne vaut que pour le SR qu’à condition de prendre pour étalon Y (I – A) P = 1. L’égalité entre

la valeur à répartir et la valeur répartie n’existe que dans le système étalon.. Ce qui relève d’une

conception classique de la production et de la répartition.

……..

25- Conséquence principale : il n’y a plus de théorie de l’équilibre du marché

La conséquence immédiate du modèle est explicite si on reprend l’équation précédente du taux de

profit

r = (Y/C) [ 1 – (L w / Y)]. Celle-ci devient pour le système étalon (ou

E

), en remplaçant (Y

E

/C

E

) par

R (taux de profit maximum), L

E

par 1 et Y

E

par 1 :

r (le taux de profit) = R (1-w) .

Comme [(L

E

w / Y

E

)]

= w la part des salaires dans le revenu national du système étalon, alors

la relation est linéaire et

décroissante, et sa représentation est celle de « La relation inverse entre salaire et profit » (voir

annexe 6) . En prenant comme variable indépendante, le taux de profit, la relation inverse doit

plutôt s’écrire : w = 1 – (r/R) avec R, le taux maximum de profit. Il ne s’agit plus d’une relation

linéaire, mais elle est toujours décroissante. Sraffa la décrit ainsi :

« Il s’ensuit que si le salaire vient à baisser en termes de n’importe quelle marchandise

…[dont le prix

est exprimé en proportion de la marchandise- étalon]

, le taux de profit montera ; et vice-versa si le salaire

s’élève. » (Sraffa : « Production… », op. cit., P 49, [..], ajouté par nous :RF).

La démonstration de l’existence d’une théorie de la valeur des biens, indépendante de la loi de

l’offre et de la demande et donc du marché est ainsi achevée. Le marché n’est pas non plus

nécessaire à la définition de la rémunération des facteurs de production. La critique de la théorie

économique néo-classique trouve donc ici sa concrétisation.

La cause réside dans l’hypothèse srafaïenne du caractère déterminant des méthodes de production

(les coefficients dits « aij »). L’analyse néo-classique (marshallienne) dite à l’équilibre n’a plus

d’objet :

Du côté de la demande parce qu’il n’y a pas d’autre demande que celle du surplus réparti entre

salaire et profit. De plus, prix et quantités sont des variables indépendantes, et non dépendantes

comme dans le raisonnement marshallien.

Du côté de l’offre, du fait de l’absence de référence à toute hypothèse sur les rendements, qui fait

que toute référence à une courbe d’offre est superflue

L’offre, après la demande est donc exclue du modèle de la reproduction d’ensemble. En lieu et

place du modèle néo-classique Sraffa parvient ainsi à élaborer une conception classique du prix

basée sur les coûts de production et un taux de profit homogène. Son disciple immédiat, Pierangelo

Garegnani confirmera ce point de vue en démontrant que la théorie néo-classique n’a de validité

que dans un univers à un seul bien, autrement dit sans échange, et donc sans prix.

Conclusion à la dissertation

Si les travaux de Sraffa n’avaient pas infléchi le cours de la réflexion économique, les corrections

ici présentées pourraient être considérées comme secondaires. Mais il n’en est rien. Non seulement

leurs prolongements sont réels et durables, mais de plus ces corrections n’épuisent pas la totalité de

la critique srafaïenne.

Il faut en effet rapporter à cette critique le débat fondamental relatif à la mesure du capital et à la

possibilité de construire une fonction de production macroéconomique à deux facteurs homogènes

(capital et travail). On sait que ce débat a opposé les théoriciens des deux Cambridge (UK et

Massachussets). A l’origine est située la théorie du profit construite (ci-dessus) par Sraffa. Elle

L3S6 – SEG – HPE2 – r.foudi – Chapitre 11 : dissertation –La théorie critique de P. Sraffa – Complément aux notes de

cours - Page 5 sur 5 2011/12

permet de révéler que suite à une hausse du taux de l’intérêt, une technique délaissée au profit

d’une autre pour cause de rentabilité inférieure, peut à nouveau se révéler la plus rentable des deux.

Cette technique « revient en quelque sorte » comme étant la plus rentable. Ce double paradoxe est

connu sous les expressions de « capital reversal » et de « double switching » (voir Cours d’HPE

chapitre 12).

Le modèle de Sraffa est aussi celui qui résout le problème de Marx dit de « la transformation des

valeurs en prix de production ». Franck Van de Velde montre que cette résolution remet en cause

les piliers théoriques de l’analyse de Marx, dont la baisse tendancielle du taux de profit et la

composition organique du capital. Ces piliers sont réduits à des cas théoriques particuliers sans

fondement empirique, dont la démonstration mathématique est impossible.

L’ouverture réalisée par Sraffa après « Sulle » et « The laws » résulte, quant à elle, de la

démonstration de l’incompatibilité (exposée plus haut) des trois postulats néo-classiques : la

concurrence imparfaite, le raisonnement ceteris paribus, et les rendements non proportionnels. On

peut distinguer trois voies :

La voie la plus connue est celle de la concurrence imparfaite. Elle a été développée par Joan

Robinson et E.C Chamberlin, qui conservent cependant les deux autres postulats.

Le refus de l’hypothèse ceteris paribus a revalorisé l’équilibre général walrassien. De nombreux

travaux ont révisé cet équilibre, dès la première moitié du XX

eme

siècle, dont ceux de : Hicks, Allais,

Samuelson, Arrow, Debreu, Mac Kenzie.

Quant aux rendements constants (au lieu des rendements proportionnels de Marshall), ils sont restés

l’hypothèse des premiers travaux de programmation linéaire, mais aussi de la Comptabilité

nationale (Léontieff et le tableau entrées-sorties). La théorie de la croissance de R. Solow suppose

également constants les rendements.

Enfin il importe de mentionner que Sraffa est resté quant à lui distant vis-à-vis de cette évolution

théorique. Son projet radical initial de reconstruire une théorie de la valeur susceptible de résoudre

le cercle vicieux de la répartition, partagé par toute la littérature économique, et son achèvement,

permettent de situer son œuvre dans le prolongement incontestable de celle de Quesnay, Ricardo, et

Marx, et par opposition, de Marshall. Il a donc autant marqué Cambridge UK que J.M Keynes. La

théorie critique de Sraffa est la révélation d’un mythe dans la théorie néo-classique : le mythe d’une

mesure du capital qui serait indépendante de l’évaluation des marchandises, et donc de la

répartition du revenu.

Ж

1

/

5

100%