Lire la suite

Participer 637

octobre / novembre / décembre 2010 • 13

Espagne,

la coopération

multiformes

L’Espagne est le pays européen qui compte le plus grand nombre de coopératives et

d’entreprises de travail associé. Loin d’être unique, le modèle s’est adapté au fi l du

temps selon les régions et au gré de l’évolution économique et sociale.

DOSSIER

Le paysage coopératif en Espagne

ressemble à un manteau d’Arlequin,

coloré et composé de pièces très di-

verses ! Si en France, une Scop de Poitou-

Charentes ressemble fort à une Scop du

Nord-Pas-de-Calais ou du Limousin, de

l’autre côté des Pyrénées, il peut y avoir

des différences non négligeables entre

une coopérative de travail associé de

Catalogne et une coopérative de travail

andalouse, sans parler des points de di-

vergence avec une sociedad laboral (Sal

ou Sales au pluriel) de Galice, un autre

modèle d’entreprise participative.

Les différences de statuts se superposent

en effet aux pratiques variées de chaque

région autonome, qui sont directement

en charge du développement des coo-

pératives. Si des lois nationales (1991 et

1999 pour les coopératives, 1986 et 1997

pour les Sales) fi xent le cadre général, des

lois régionales favorisent l’adaptation au

niveau local. Par leur histoire, des pro-

vinces sont particulièrement attentives

aux coopératives, comme la Catalogne,

l’Andalousie, le Pays Basque ou la com-

munauté de Valence. Cette adaptabilité

des principes coopératifs aux contextes

régionaux et aux besoins différents des

entrepreneurs est l’un des facteurs qui a

permis un essor de ce modèle unique en

Europe.

Un exemple pour

les coopératives en Europe

Aujourd’hui, l’Espagne est le pays euro-

péen qui compte le plus grand nombre

d’entreprises coopératives et participati-

ves . Elle rassemble près de 23 000 coo-

pératives de travail associé, organisées

plutôt sur le modèle des Scop françaises

au sens des modalités de vote en assem-

14 • octobre / novembre / décembre 2010

Participer 637

DOSSIER

blée générale et de l’impartageabilité

des réserves. Nées dans les années 80, et

donc de création juridique plus récente,

les sociétés anonymes de travailleurs - so-

ciedades laborales - sont aujourd’hui au

nombre de 3 000 SA, et jusqu’à 12 000

dans leur formule de sociétés à responsa-

bilité limitée. Le poids en salariés est lui

aussi important : 240 000 pour les coopé-

ratives et 86 000 pour les Sales.

« Il existe une différence fondamentale

entre les coopératives de travail et les

Sales, explique Isabel Vidal, présidente

du CIES, centre de recherches sur l’éco-

nomie et la société à Barcelone. Les pre-

mières sont, comme les Scop, des sociétés

de personnes (1 personne = 1 voix) tan-

dis que les deuxièmes sont des sociétés

de capitaux (1 euro = 1 voix). Mais dans

les deux cas, ce sont les salariés-associés

qui détiennent la majorité du capital et

donc qui prennent les décisions. » De

même, les Sales se sentent comme les

coopératives pleinement partie prenante

de l’économie sociale, et leur confédéra-

tion, la Confesal, est membre de la Cecop

(confédération européenne des coopéra-

tives de production), au même titre que

la Coceta, qui représente en Espagne les

coopératives de travail.

Avant 1997, les Sales avaient conquis leur

légitimité économique, en reprenant des

entreprises, notamment publiques, en

diffi culté. « L’exemple le plus célèbre est

celui de la reprise de la société de bus

de la communauté de Valence en 1964,

précise Marc Mathieu, secrétaire géné-

ral d’EFES (Fédération européenne de

l’actionnariat salarié). Petit à petit, les

sociedades laborales sont devenues un

modèle de création et de reprise d’entre-

prise à part entière. « En 1997, les Sales

ont connu un nouvel essor avec la créa-

tion du statut de société à responsabilité

limitée », précise Isabel Vidal. « Le capital

minimum n’est que de 3 005 euros, d’où

une plus grande facilité à créer des en-

treprises collectives nouvelles, à partir de

trois membres associés. »

Les mêmes origines pour

les Sales et les coopératives

Les Sales et les coopératives ont des origi-

nes identiques au sein des organisations

de travailleurs, qui ont voulu prendre en

main leur outil de travail. On peut même

dire que les chauffeurs de bus de Valence,

puis d’autres repreneurs d’entreprises,

ont inventé le statut de SAL en adaptant

une gouvernance participative et démo-

cratique aux classiques SA et Sarl.

Comme en France, c’est bien le sociétariat

qui marque en grande partie l’identité

coopérative, que ce soit en coopérative de

travail ou en SAL, mai aussi en coopéra-

tive d’agriculteurs ou de consommateurs.

Recevoir votre magazine Participer en langue

bretonne ou occitane, ce n’est pas encore à

l’ordre du jour ! Mais en Espagne, nos confrères

d’Empresa y Trabajo, le journal d’informations

de la Coceta, la Confédération des coopératives

de travail associé, publient quelques pages en

catalan. Ce n’est que depuis 2006 que l’on peut

lire Empresa y Trabajo. « A cette époque, explique Mariana Vilnitzky, chargée de

communication, la Coceta a décidé de créer un journal, pour mieux exposer les bonnes

idées des coopératives de travail, en essayant de toucher les coopérateurs eux-mêmes

bien sûr, mais aussi le public qui ne connaît pas encore les mécanismes coopératifs.

» Autre particularité, chaque région autonome a sa propre page d’informations

où les fédérations régionales et les coopératives locales peuvent donner leur

éclairage sur ce qui se passe sur le terrain. Chaque région a son correspondant

sur place. Selon Mariana Vilnitzky, ce sont les pages les plus lues du journal. Tous

les deux mois, Empresa y Trabajo diffuse ainsi plus de 30 000 exemplaires, pour

une grosse moitié à destination des membres des coopératives et des agents des

administrations locales, et pour l’autre moitié en direction des étudiants, des centres

de recherche d’emploi ou des agences de développement économique. Les lecteurs

français ou internationaux peuvent aussi retrouver Empresa y Trabajo sur le net :

www.empresaytrabajo.coop

Les coopératives s’expriment dans Empresa y Trabajo

Participer 637

octobre / novembre / décembre 2010 • 15

DOSSIER

Une loi sur l’économie sociale devrait

être votée d’ici la fi n de l’année en

Espagne. Elle a été adoptée en conseil

des ministres le 16 juillet dernier.

C’est une loi portée par le ministère

du Travail, qui veut redonner un

cadre général pour le secteur, étant

entendu que les régions autonomes

continuent, par subsidiarité, de fi xer

les modalités pratiques. L’exposé des

motifs rappelle d’ailleurs les étapes

de la reconnaissance du secteur,

que ce soit en Espagne, avec la loi

de 1999, qui a créé un Conseil pour

le développement de l’économie

sociale, ou à l’échelon européen

(statut de société coopérative

européenne, rapports du Conseil

économique et social).

A l’origine du texte, il y a plus

directement les demandes du

Cepes, la confédération des

entreprises de l’économie sociale, et

les travaux d’une sous-commission

parlementaire. Ce texte, qui a pour

objectifs premiers d’assurer une

reconnaissance, une sécurisation

juridique et une meilleure visibilité

du secteur, donne une place toute

particulière aux coopératives, citées

dès les premières lignes du projet de

loi et présentées comme exemples

d’entreprises qui donnent la primauté

aux personnes et à la fi nalité

sociale, avec une gestion autonome,

démocratique, transparente et

participative.

Loi sur l’économie sociale

En Espagne, le sociétariat respecte des rè-

gles très strictes, en fonction du nombre

d’associés. « Si la coopérative a moins de

25 associés, elle ne peut employer qu’un

maximum de 25 % de travailleurs non

membres, indique Rafael Chaves, cher-

cheur à la faculté d’économie de Valence.

Si elle a plus de 25 associés, la limite est à

15 %. Par exemple, une coopérative, qui

compte 100 travailleurs membres, ne peut

embaucher que 15 salariés non membres.

En revanche, elle peut employer des per-

sonnes en CDD ou des intérimaires. Il y a

actuellement un débat en Espagne, pour

évaluer quel serait le niveau acceptable

du nombre d’emplois intérimaires et pré-

caires dans les coopératives. »

Au Pays basque, Mondragon est

incontournable

Profi tant de ce cadre général, des com-

munautés autonomes font des efforts

particuliers pour permet-

tre aux salariés de créer

leur propre entreprise ou

d’entrer dans une forme

coopérative déjà en fonc-

tionnement. Au-delà des

frontières du Pays Basque

espagnol, le nom de

Mondragon est évocateur

de la taille que peut attein-

dre un groupe coopératif,

qui comprend des mar-

ques comme Fagor dans

l’électroménager ou les

supermarchés Eroski. La

Fonderie Ederlan fait aus-

si partie de Mondragon

Corporacion Cooperativa.

Il y a quelques dizaines d’années, Peio

Uhalde y a travaillé comme salarié-coopé-

rateur, avant de devenir PDG de la Scop

Alki qui fabrique des meubles à Itxassou

(Pyrénées-Atlantiques).

« Au Pays Basque Sud, c’est naturel de

travailler dans une coopérative, rapporte

Peio Uhalde. Lors des assemblées géné-

rales, ce n’est pas rare que la population

de villages tout entiers soit concernée. La

solidarité entre coopératives s’y exprime

de plusieurs manières. Les plus petites

peuvent être sous-traitantes des plus im-

portantes. En temps de crise, elles peu-

vent échanger leurs salariés, pour éviter

d’avoir à les licencier. » Les coopératives

du Pays Basque ont aussi des outils pro-

pres pour se développer : des écoles et

des centres de formation ainsi qu’une

banque coopérative, la Caja Laboral et

une mutuelle. La fonderie Ederlan, dans

laquelle Peio Uhalde a travaillé, est une

des plus grandes d’Europe, avec 600 sala-

riés. Maier, une entreprise de plasturgie

a une taille équivalente. Dans les années

2000, Olaberria, la Scop

dont Benat Castorene est

le PDG à Ustaritz (Pyrénées-

Atlantiques), a fourni à

Maier des moules à injec-

tion. Il remarque pour sa

part que les entreprises affi -

liées au groupe Mondragon

sont très pragmatiques : «

elles n’hésitent pas à aller

chercher les produits les

moins chers en Asie et en

Europe de l’Est. Aujourd’hui,

leur développement est in-

ternational ».

Mondragon est un acteur

économique majeur de la

province basque. Xavier

Itçaina, professeur à Sciences Po Bordeaux

rappelle que MCC représente plus de 85

000 emplois, avec un taux de sociétariat

Il y a

actuellement

un débat en

Espagne, pour

évaluer quel

serait le niveau

acceptable du

nombre d’emplois

intérimaires et

précaires dans

les coopératives.

de 88 % dans les branches industrielles et

confi rme que le groupe s’est lancé dans

la compétition internationale depuis

les années 90, en n’hésitant pas à ouvrir

l’échelle des salaires pour attirer des ca-

dres à même de leur faire gagner des

parts de marché. « Avec une tendance

à la désindustrialisation, indique Xavier

Itçaina, les coopératives basques diver-

sifi ent désormais leurs secteurs d’inter-

vention, en répondant aux besoins émer-

gents : insertion, social (avec le nouveau

statut de coopérative d’initiative sociale

en 2000), services à la personne, fi nan-

ces solidaires (réseau Reas Euskalerria) et

16 • octobre / novembre / décembre 2010

Participer 637

DOSSIER

Aux côtés des coopératives, reconnues pour leurs vertus en matière d’entrepreneuriat collectif, d’emploi local et

de pérennisation des activités économiques, l’Espagne soutient depuis vingt-cinq ans

le modèle des Sales, sociétés anonymes de travailleurs.

Participer a rencontré José Maria Algora, président de la Confédération des sociedades laborales.

■ Quel est le poids actuel

des sociedades laborales

en Espagne ?

On compte plus de

15 000 Sales en Espagne,

qui rassemblent plus

de 86 000 salariés :

on compte 50 000

salariés dans le

secteur des services, 20 000 dans

l’industrie, 15 000 dans le BTP et un

millier dans l’agriculture. Dans une

période où l’économie espagnole a

détruit beaucoup d’emplois, les Sales

représentent 30 % des emplois créés

dans l’économie sociale, qui regroupe

aussi les coopératives, les mutuelles et

les fondations.

■ Quel impact peuvent avoir les Sales

pour amortir la crise économique ?

A peine nées au début des années 80,

elles ont joué un rôle très important

pour juguler la crise qui touchait

alors l’Espagne : des entreprises de

taille importante sont devenues la

propriété de leurs salariés, pour éviter

de mettre la clé sous la porte. La loi de

1997 sur les sociétés participatives a

créé une nouvelle possibilité de Sal à

responsabilité limitée, ce qui a donné

un coup d’accélérateur à la création

de plus petites entités. Aujourd’hui,

les Sales sont un modèle économique

de choix, à la fois pour maintenir des

entreprises affectées par la crise et pour

que des personnes créent leur propre

emploi dans un cadre collectif.

■ Comment les pouvoirs publics aident-

ils les sociedades laborales ?

Au même titre que les autres structures

de l’économie sociale en Espagne,

les Sales ont un soutien à la fois

du gouvernement central et des

régions autonomes. Tous les ans, le

gouvernement, par la

Direction générale de

l’économie sociale, de

l’auto-emploi et de la

RSE du ministère du

Travail, publie une liste

de subventions pour

promouvoir et soutenir

techniquement le

secteur, mais surtout

il accorde des aides

fi nancières aux salariés

et aux chômeurs pour

prendre des parts

dans leur entreprise.

Les Communautés

autonomes, qui sont

chargées de répartir

ces subventions,

les complètent par des lignes de

fi nancement ad hoc, des déductions

fi scales ou des garanties.

Les Sales bénéfi cient aussi du mécanisme

du Pago Unico, le paiement unique.

Le salarié peut recevoir l’équivalent

de ses allocations chômage d’un seul

coup, à condition de les consacrer à

l’achat de parts de son entreprise. C’est

intéressant aussi pour les entreprises,

déjà créées ou en création, qui voient

leur capital se consolider.

■ Qu’attendez vous de la future loi sur

l’économie sociale ?

Cela va d’abord donner de la visibilité à

un secteur qui n’est pas encore familier

à tous les Espagnols. Cela va aussi

clarifi er l’appartenance au secteur,

quelles valeurs nous voulons mettre

en avant et quelles

réussites économiques

nous avons. A mon

avis, cette loi est un

pas important dans

la reconnaissance

du secteur, et de ses

atouts sociaux et

économiques, par le

gouvernement. Dans

le même temps, la

Confesal va continuer

à lutter pour des

améliorations de la

loi sur les Sales, pour

l’adapter au nouveau

contexte économique

et en faire un modèle

de qualité capable de

créer de l’emploi stable, comme c’est le

cas depuis vingt-cinq ans.

■ Dans quels partenariats européens

la Confesal est-elle engagée ?

En-dehors de notre participation aux

instances de la Cecop et de Diesis, nous

travaillons régulièrement avec la CG

Scop et avec Legacoop en Italie, sur des

projets européens qui mettent en avant

le modèle économique des sociétés

coopératives et participatives.

José Maria Algora, président de la Confesal

en exclusivité pour Participer

« Les Sales, un modèle économique de choix »

José Maria Algora

Au même titre

que les autres

structures de

l’économie sociale

en Espagne, les

Sales ont un

soutien à la fois

du gouvernement

central et des

régions autonomes.

Participer 637

octobre / novembre / décembre 2010 • 17

DOSSIER

■ Quelles sont les évolutions des

coopératives de travail en Espagne ?

Comme dans la Région de Murcie,

dans laquelle j’ai créé une coopérative

il y a plus de 25 ans (la coopérative

de formation Severo Ochoa),

les coopératives de travail sont

parfaitement intégrées au monde

économique. En Espagne, plus que le

nombre de structures, je pense que ce

sont les valeurs et les principes transmis

au reste de l’économie, qui sont

importants : démocratie, participation,

égalité, respect de l’environnement,

etc.

■ A quels défi s les coopératives font-

elles face ?

Nous devons encore accroître notre

visibilité pour maintenir notre

contribution au maintien de l’emploi

et au développement économique.

Nous avons aussi d’autres challenges

comme l’amélioration de la formation

et de nos capacités d’innovation,

l’ouverture à l’international.

■ Comment les coopératives ont-elles

résisté dans la crise ?

Nous avons sans doute passé le cap le

plus diffi cile. Pendant cette période de

trois ans, les coopératives ont autant

souffert que le reste de l’économie,

mais l’inquiétude fait place à

l’optimisme. Les coopératives ont

montré qu’elles avaient des qualités

pour résister à la crise.

■ Qu’attendez-vous de la loi sur

l’économie sociale ?

Beaucoup de choses ! Jusqu’à présent,

les différentes familles de l’économie

sociale étaient règlementées par

des lois, mais pas l’économie sociale

dans son ensemble. Cela va changer.

Par ailleurs, cette loi marque une

tendance des pouvoirs publics à

prendre des mesures favorables à ce

modèle économique. Enfi n, l’économie

sociale va acquérir une nouvelle

représentativité auprès des autorités

du pays. Ce qui devrait aboutir à une

normalisation de nos modèles.

■ Comment voyez-vous l’avenir des

coopératives de travail ?

Notre modèle économique est le

modèle de l’avenir. Les valeurs

qu’il représente et l’implication des

personnes qui composent l’entreprise

doivent contribuer à un nouveau

développement économique Nous

avons envie de travailler à ce

développement.

Juan Antonio Pedreno, président de la Coceta

« Le modèle de l’avenir »

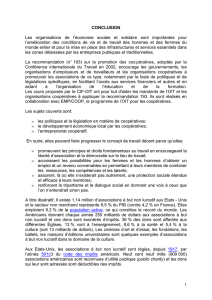

SAL

(société anonyme de travail)

SLL

(société de travail

à responsabilité limitée)

Coopérative de travail

• Société de capitaux

• Une action = une voix

• Salariés détiennent majoritairement

le capital (au moins 51 %)

• Aucun associé ne peut détenir plus

d’un tiers du capital

• Réserves (10 % des résultats)

• Allocations chômage possibles pour

constituer le capital

• Société de capitaux

• Une action = une voix

• Salariés détiennent majoritairement le

capital (3 005 euros minimum)

• Aucun associé ne peut détenir plus

d’un tiers du capital

• Réserves (10 % des résultats)

• Allocations chômage possibles pour

constituer le capital

• Société de personnes

• Une personne = une voix

• Salariés détiennent le capital (trois

associés minimum)

• Réserves obligatoires

• Réserves pour la formation obliga-

toire

• Régime général ou statut de tra-

vailleur indépendant

• Allocations chômage possibles pour

constituer le capital

culture ». Et le gouvernement

basque, au travers de sa di-

rection de l’économie sociale

continue d’inciter fortement à

la création de coopératives, avec

l’outil Elkarlan : une coopérative de

second degré qui soutient les projets de

créations d’entreprises.

Effervescence en Catalogne

Pour le soutien à l’économie coopérative,

qui rassemble là aussi les coopératives

de travail et les Sales, la Catalogne n’est

pas en reste. « Comme dans les autres ré-

gions, ce sont des lois successives qui ont

organisé le développement des formes

coopératives, insiste Fanny Chaze, auteur

d’une étude comparative sur les coopé-

ratives en France et en Espagne pour l’UR

Scop Languedoc-Roussillon. Elles sont

en effet régies par des règles différen-

tes des autres sociétés commerciales, en

matière d’organisation et de fi scalité.

D’une région à l’autre, ces règlementa-

tions peuvent varier. En Catalogne, on

est ainsi passé de sept à trois associés au

fi l des lois. Comme la plupart des régions,

la Catalogne a adopté la possibilité de

capitaliser ses allocations chômage pour

créer une coopérative ou une sociedad

laboral, ou pour en devenir membre. »

Le Pago Unico a été à l’origine d’un

boom des coopératives, mais surtout des

Sales dans les années quatre vingt-dix. Le

rythme des créations annuelles s’est de-

puis de nouveau tassé, avec la crise éco-

nomico-fi nancière de 2008 : même avec

l’activation des allocations chômage, les

6

6

1

/

6

100%