Collaborer avec les familles - Institut universitaire en santé mentale

DOSSIER LA FAMILLE DANS LES SOINS

72 SANTÉ MENTALE |159 |JUIN 2011

© Christian Fafet.

Collaborer avec les familles :

SM159_12_BONIN.qxp 1/07/11 10:03 Page 72

LA FAMILLE DANS LES SOINS DOSSIER

Jean-Pierre BONIN*,

Mélanie LAVOIE-TREMBLAY**,

Guylaine CYR***,

Dominique LAROCHE****

*Ph.D Professeur agrégé Faculté des sciences

infirmières Université de Montréal,

** Ph.D., Associate Professor Université McGill,

*** Ph.D., Centre de recherche Fernand-Seguin,

**** M.Sc. Centre de recherche Fernand-Seguin.

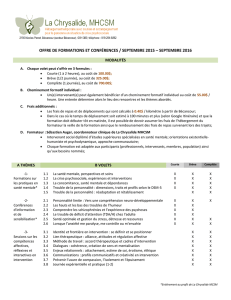

En 2005, le ministère de la

santé et des services sociaux du Québec

lance un Plan d’action en santé mentale

(PASM) (1) qui, en lien avec les recom-

mandations de l’Organisation mondiale de

la santé (2001) (2), vise à favoriser le trai-

tement des personnes atteintes de troubles

mentaux dans les services de santé pri-

maire, plutôt que dans des hôpitaux psy-

chiatriques. Un autre objectif est de favo-

riser la participation des usagers et de leurs

proches aux structures de décision. À la

suite de ce plan d’action, des changements

majeurs ont lieu dans l’organisation des

services de santé mentale, mais on s’in-

terroge sur la place réelle de la famille

dans ces transformations.

Dans ce contexte, un projet de recherche

est mis sur pied, impliquant les familles,

les établissements de santé, les organismes

communautaires, les groupes d’entraide

familiaux. Ses objectifs sont d’évaluer,

entreautres, les facteurs qui facilitent ou

entravent l’implication et la collaboration

des familles dans ces transformations, et

de dégager des recommandations pouvant

informer les décideurs et les familles.

Dans cet article, les réponses des familles

ont été regroupées en fonction de trois rôles

proposés par la Fédération des familles et

amis de la personne atteinte de maladie

mentale (FFAPAMM) en collaboration avec

l’équipe de recherche, les questions et les

thèmes de la grille d’entrevue ayant été

choisis en fonction de ces rôles.

– L’accompagnateur :c’est le rôle imposé par

le fait d’être un proche de personne souf-

frant de maladie mentale. En tant qu’ac-

compagnateur, la famille a besoin d’établir

des liens avec les intervenants. Selon le

PASM (1), «La famille représente la prin-

cipale source de soutien. Les familles

demandent un rapprochement avec les

équipes traitantes. Elles veulent êtrerecon-

nues, à juste titre, comme partenaires. »

–Le client : c’est le rôle qui découle de

celui d’accompagnateur lorsque le proche

aidant bénéficie de soins pour ses pro-

blèmes psychiques ou physiques liés au

fait de soutenir une personne malade.

En tant que client, la famille éprouve

des besoins particuliers :«Besoin d’être

accueillis, informés, soutenus et orientés

dans le réseau de soins. »(3)

–Le partenaire : c’est le rôle relatif à l’im-

plication (ou non) du membre de la famille

dans l’organisation des soins. C’est un

rôle de participation, de prise de décision,

de prise en considération. Dans ce cadre,

on parle aussi de participation aux consul-

tations. Ceci passe aussi par les groupes

de soutien qui « … doivent être reconnus

pour leur expertise et soutenus, puisque

les services qu’ils offrent correspondent

àdes éléments de la gamme de services

qui doit être disponible dans le réseau de

la santé et des services sociaux. »(4)

ACCOMPAGNATEUR

Dans notre recherche (la moitié des familles

ont un proche atteint de schizophrénie), la

durée moyenne du rôle d’accompagnateur

est de 13,7 ans, variant de 8 mois à

53 ans (2010). En 18 mois, la « cote de

santé mentale » estimée par les familles

pour leur proche sur une échelle de 1 (pire

état de santé imaginable) à 10 (meilleur

état de santé imaginable) est passée de

4,8 à 6,4. Le type de soutien le plus sou-

vent apporté par les familles à leur proche

atteint est un soutien affectif et 80 %appor-

tent un soutien financier.

Lors de la première évaluation, moins

de 25 %des familles estimaient que les

besoins de leur proche étaient restés

stables depuis un an, 18 mois plus tard,

ils sont 40 %. Par ailleurs, pour 70 %

des familles, l’accès à ces soins n’a pas

évolué malgré la mise en place du PASM.

Les familles mentionnent que la continuité

des services, la relation thérapeutique

et l’accessibilité sont les éléments qu’ils

apprécient le plus dans les services de

santé mentale. Certains de ces éléments

ont aussi dans le même temps été les moins

appréciés : accessibilité, continuité des

soins et collaboration avec l’aidant. Selon

Au Québec le dernier plan d’action en santé mentale affirmait vouloir impliquer les

familles dans l’organisation des soins. Une étude a évalué leur « participation ». Comme

en France, il reste beaucoup à faire…

SANTÉ MENTALE |159 |JUIN 2011 73

Méthodologie de la recherche

En 2009, 1 496 questionnaires sont envoyés à

des familles québécoises dont 573 sont

éligibles (taux de réponse = 38,3 %). Ce taux

d’éligibilité s’explique par le fait qu’il avait

été demandé aux familles qui ne prenaient

plus soin de leur proche atteintde retourner

le questionnaire vide (N = 119 vides). Dix-huit

mois plus tard, sur ces 573 questionnaires

éligibles adressés de nouveau à ces familles,

386 questionnaires sont reçus. De plus, parmi

les personnes ayant signifié dans ce

questionnaire leur désir de participer à une

entrevue de groupe (N = 130), 6 groupes de

familles, soit 54 personnes au total ont été

rencontrées, et 24 de celles-ci ont été

interviewées de nouveau 18 mois plus tard.

plus qu’une philosophie…

SM159_12_BONIN.qxp 1/07/11 10:03 Page 73

DOSSIER LA FAMILLE DANS LES SOINS

74 SANTÉ MENTALE |159 |JUIN 2011

les familles, ces points sont à améliorer

tout comme l’information et le soutien pour

les aidants et le rétablissement.

Du point de vue des familles rencon-

trées, l’accessibilité aux soins et aux ser-

vices pour le proche est plus difficile

avant puis après l’hospitalisation.

Avant, l’accès aux soins se fait tardive-

ment, car il faut attendre que le patient

soit en état de crise, ce qui peut impli-

quer d’avoir recours à la police : « … Par-

fois le psychiatre dit : bien, non, c’est pas

encore assez, il n’est pas dangereux pour

lui-même ou pour les autres, on le ren-

voie chez lui. »

Une fois admis en urgence, l’accès aux

soins risque d’être encore plus réduit si

le proche use de ses droits, car au Qué-

bec, le client peut refuser de recevoir

des soins si le psychiatre considère qu’il

n’est plus dangereux lors d’une évalua-

tion dans les 96 heures (loi P 38). Cette

situation est inquiétante, stressante, voire

culpabilisante pour la famille.

Après l’hospitalisation, l’accès aux soins

diminue en phase de stabilisation de la

maladie, d’une part, à cause du manque

de médecins (psychiatres, médecins de

famille peu nombreux ou surchargés),

et, d’autrepart, à cause du patient lui-

même qui refuse l’aide offerte, arrête

son traitement ou nie sa pathologie. La

continuité des soins est alors remise en

cause et la collaboration avec les familles

apparaît particulièrement difficile dans ce

contexte : «… j’ai appelé au CLSC (Centre

local de services communautaires), il y

avait huit mois d’attente. »

Par ailleurs, le rôle d’aidant est difficile

et ne va pas sans heurts. Ainsi, les deux

tiers des proches affirment jouer ce rôle

avec une certaine difficulté, et environ 20 %

disent se sentir dépassés ou stressés la

plupart du temps devant les exigences de

ce rôle. Il est donc nécessaire de propo-

ser des services d’aide et de soutien pour

la famille, sinon l’accompagnateur devient

lui-même consommateur de soins et la

collaboration devient plus difficile.

L’accompagnateur est donc souvent celui

qui prend la relève des soins et des ser-

vices ou qui comble le fait qu’il ne soit

pas accessible. C’est aussi celui sur qui

les services se « libèrent » du patient, mais

sans lui procurer l’aide ou l’appui néces-

saireet sans l’impliquer.Dans ce contexte

l’accompagnateur est donc un interve-

nant avec qui les soignants devraient

collaborer :«…ils nous disent :débrouillez-

vous… À peu près ».

Pourtant, on constate que la majorité des

familles estime que les intervenants ne les

ont pas orientées vers des ressources afin

de les soutenir dans leur rôle d’aidant :

« … il a fallu que je fasse moi-même les

démarches pour qu’on trouve de l’aide »

et qu’elles n’ont pas été informées sur les

services de santé mentale disponibles

dans leur région : « Au niveau des services,

moi, je trouve que c’est très difficile à trou-

ver pour quelqu’un qui ne s’y connaît

pas, il faut passer par les organismes

communautaires, sinon à l’hôpital, il n’y

ajamais personne qui t’explique rien.

C’est le dernier de leur souci. »

CLIENT

Le rôle d’accompagnateur décrit précé-

demment semble avoir des effets néfastes

sur la santé physique et mentale des

aidants. Ainsi, leur score moyen de santé

émotionnelle s’est maintenu autour de 7 sur

une échelle de 1 (pire état de santé ima-

ginable) à 10 (meilleur état de santé

imaginable). Environ 1 aidant sur 5 dit

prendredes médicaments prescrits par

un médecin pour ces problèmes. De

même, le score moyen de santé physique

de l’aidant s’est maintenu autour de

7,5 (40 % prenant des médicaments à

cet effet).

En moyenne, le nombrede familles pré-

sentant une détresse psychologique éle-

vée est passé de 53 % à 50 % en 18 mois,

ce qui représente une légère amélioration,

mais il faut savoir que la moyenne de la

population générale est de 20 %. Par

ailleurs, 40 % des familles continuent de

présenter une détresse psychologique

élevée après 18 mois. Notons que la

détresse est composée de quatre groupes

de symptômes, soit :la dépression, l’ir-

ritabilité, les troubles cognitifs et l’anxiété.

En entrevue, les familles évoquent sou-

vent ce lien entre leur santé et leur rôle

d’accompagnateur :«Elle m’a tellement

fatiguée depuis des années que moi-

même, je prends des antidépresseurs » ;

«Quand il y a une personne malade dans

une famille, la famille est malade… c’est

quelque chose qui ne finit jamais, c’est

un deuil perpétuel. »

Près de la moitié des familles (46 %) affir-

ment avoir participé à des groupes d’en-

traide proposés par des associations de

familles et amis. Près de 40 %affir-

ment avoir participé à des activités d’in-

formation et un peu plus de 30 % men-

tionnent avoir pu bénéficier d’interventions

individuelles. Toutefois, les familles

rencontrées estiment ne pas disposer

suffisamment de services et de pro-

grammes d’aide pour elles-mêmes.

Les familles ont retiré de nombreux béné-

fices des services proposés par les asso-

ciations de familles et amis, en particu-

lier l’accompagnement, le support, les

conseils et l’information et la formation :

« Moi, je ne serais pas ici, j’étais aussi à

terre que ma fille… mais j’ai compris qu’il

fallait que je m’aide avant de pouvoir

aider. Mais sans des organismes comme

ça, je ne sais pas… je ne sais pas où je

serais, aujourd’hui, c’était invivable ».

PARTENAIRE

Un peu plus de 20 % des familles affir-

ment avoir eu l’occasion de participer

aux décisions concernant l’organisation

des services proposés dans leur région par

le biais des organismes communautaires,

qui font le lien avec les autorités politiques.

Par ailleurs, 45 % des familles estiment

que les intervenants des services de santé

mentale n’ont pas du tout tenu compte

de leur opinion dans la prise de déci-

sion concernant leur proche. Selon l’en-

semble des familles, la loi sur le secret

professionnel, qui empêche la divulgation

au proche aidant de renseignements

confidentiels relatifs au malade sans le

consentement de ce dernier, constitue

une entrave importante à la collabora-

tion. Cette loi est perçue comme donnant

tous les droits aux patients majeurs et aucun

droit aux proches : « Effectivement, à

chaque fois que j’ai essayé d’intervenir,

d’avoir de l’information, c’était toujours :

bien ton gars est majeur. Là, il fallait

comme avoir le consentement de mon

fils pour que je puisse aller plus loin. Je

pense que c’est la plus grosse probléma-

tique qu’il y a dans toute l’organisation,

dans toute la structure. » Dans tous les

entretiens avec les familles, il ressort

que la réticence du psychiatreàcollabo-

rer constitue un frein majeur à l’implica-

tion de la famille dans les services :

«…je téléphonais au psychiatre, il ne

m’a jamais, jamais rappelée. Jamais ».

DES RECOMMANDATIONS ?

Au cours des entrevues de groupes, plu-

sieurs recommandations sont ressorties

de la partdes familles concernant leur

collaboration au sein des services de

santé mentale. Voici donc les principales,

avec les propos associés.

•Puisque le proche est celui qui connaît

le mieux le patient, il devrait êtreimpliqué,

SM159_12_BONIN.qxp 1/07/11 10:03 Page 74

LA FAMILLE DANS LES SOINS DOSSIER

SANTÉ MENTALE |159 |JUIN 2011 75

formé, informé, et disposer des services

nécessaires afin qu’il puisse jouer son rôle

de collaborateur et d’accompagnateur.

« Quand on est renseignés, on a un peu

moins peur, ça ne nous ôte pas nos

inquiétudes, ça ne nous ôte pas la peine

qu’on a quand c’est un proche, mais au

moins, quand on sait… De l’information,

ça ne guérit pas, mais ça aide à mieux

vivre la situation. »

•Revoir la loi afin de permettre au proche

d’avoir une prise de décision, un pouvoir

d’agir. On suggère un mandat d’inaptitude

(ou une procuration) qui permettrait au

proche atteint de désigner une personne

de son entourage qui serait chargée de

prendre les décisions à sa place lorsqu’il

est trop malade, comme on le fait avec les

troubles physiques. Des membres de familles

suggèrent que ce soit le psychiatre qui

demande au patient de désigner une per-

sonne à qui il donne l’autorisation d’être

impliquée lorsque son état se dégrade.

«…je voudrais que le système accepte de

mettre une personne proche des patients

comme étant la personne à qui on ouvre

les dossiers, qu’on lui donne accès ».

•Avoir des appartements supervisés serait

excellent, car cela donnerait un cadre

au patient tout en le sortant de l’isole-

ment. Dans le même esprit, on pourrait

créer des lieux d’accueil pour le patient

afin que les membres de la famille puis-

sent avoir un temps de répit. « Moi, j’ai-

merais ça qu’il y ait, un jour, des endroits

où ça ressemble à un hôtel de vacances

où les personnes qui ont des problèmes

de santé mentale pourraient aller, de

façon à ce que ceux qui vivent avec ces

proches-là puissent avoir un répit. »

•Qu’il y ait un intervenant pivot pour faire

les relances, le suivi, auprès du patient

une fois que celui-ci retourne dans la

communauté. Un service de visites à

domicile qui s’assurerait du suivi dans la

communauté.

•Informer les psychiatres, surtout, de l’exis-

tence des organismes communautaires

afin que ceux-ci puissent adresser les

proches à l’un ou l’autre des centres

selon les besoins des proches.

•Mieux informer la population sur les-

problèmes de santé mentale, surtout les

jeunes, et impliquer les anciens patients

dans ces programmes de sensibilisation.

•Augmenter le financement des organismes

communautaires qui apportent aide et

appui aux patients et aux proches.

POUR NE PAS CONCLURE

Le Plan d’action en santé mentale 2005-

2010 visait à impliquer les familles dans

le processus de soin de leur proche et dans

les transformations de l’organisation des

soins en santé mentale du Québec. Force

est de constater, au terme de cette période

d’intenses changements, que l’on n’a pas

eu ou pris le temps d’instaurer une véri-

table collaboration avec les familles de

personnes atteintes de troubles mentaux.

En effet, ce plan n’avait pas de véritable

stratégie d’implication des familles et

s’en tenait davantage à une « philoso-

phie ». Il reste donc beaucoup à faire…

1– Ministère de la santé et services sociaux (2005). Plan d’ac-

tion en santé mentale : La force des liens. Québec, MSSS (2005).

2– Organisation mondiale de la santé (2001). Rapport sur la

santé dans le monde 2001 – la santé mentale. Genève, OMS.

3– Ministère de la santé et services sociaux (2005). Plan

d’action en santé mentale : La force des liens. Québec, MSSS

(2005). pages 66-67.

4– ibid page 41.

5– ibid page 91.

© Christian Fafet.

Résumé :

Au Québec, un Plan d’action en santé mentale a été émis par le ministère de la Santé et des Services sociaux, dans lequel on disait

favoriser la participation des personnes utilisatrices de services et de leurs proches dans les structures de décision. Une étude s’est penchée sur la percep-

tion des familles de leur collaboration avec les services de santé mentale suite à ce Plan d’action. Des recommandations sont énoncées par les familles.

Mots-clés :Familles – Santé mentale – Collaboration – Politiques de santé – Évaluation des services.

SM159_12_BONIN.qxp 1/07/11 10:03 Page 75

1

/

4

100%