Politique économique et sociale

Politique

économique et

sociale

Pour réduire les déséquilibres économiques et résorber les

inégalités sociales, l’Etat intervient et il le fait dans le cadre de sa

politique économique et sociale.

I. La notion de pol. économique et sociale

!

Définition

La politique économique et sociale de l’Etat est l’ensemble des

mesures prises par les pouvoirs publics afin d’améliorer la situation

économique et sociale du pays.

!

Objectifs

Les objectifs de la politique économique et sociale sont repris par

le carré magique de Kaldor ; ils sont au nombre de 4 :

1 - la croissance économique ; 2 - le plein emploi ; 3 - la stabilité

des prix ; 4 - l’équilibre des échanges extérieurs.

!

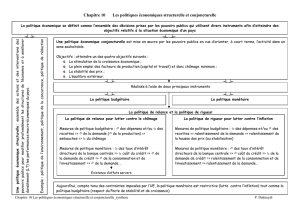

Classification des politiques économiques

On dénombre deux types de politiques :

• D’une part, les politiques conjoncturelles qui sont de court terme.

Ce sont des mesures ponctuelles (Ex. : relancer un secteur en

perte de vitesse).

• D’autre part, les politiques structurelles qui ont pour objet la

modification durable des structures de l’économie. Ainsi, les

politiques de privatisation sont un exemple caractéristique de

pol. structurelles.

!

Instruments

L’état dispose de nombreux instruments afin de mettre en œuvre

les mesure de politiques économiques. Notons entre autre le

budget, la création monétaire, l’action sur les taux d’intérêt ou sur

les revenus dans le cadre d’une politique de redistribution.

II. Les politiques économiques

On recense deux types de politiques : les politiques de relance et

de rigueur.

!

La politique de relance

Ce type de politique a pour objectif principal de relancer l’activité

économique. Pour cela, on utilise soit la politique monétaire soit la

politique budgétaire. La première consiste à relancer la

consommation. La seconde a pour objectif d’augmenter les

dépenses publiques et/ou de réduire les recettes fiscales.

Il faut tout de même faire attention car ce type de politiques ont

pour corollaire un dérapage inflationniste ce qui pourrait être

nuisible pour le commerce extérieur.

!

La politique de rigueur

Ce type de politique est la réciproque de la précédente. En effet,

les techniques sont identiques. Lorsque l’Etat souhaite maîtriser la

masse monétaire il utilise la politique monétaire mais fait en sorte

que les taux d’intérêt soient élevés. S’agissant de la politique

budgétaire, l’Etat privilégie la restriction des dépenses. Enfin, il

peut également user de la politique des revenus en instaurant la

rigueur salariale.

Il faut là aussi faire attention aux effets que peuvent engendrer ce

type de politique. En effet, cela risque de ralentir la croissance

économique et donc de favoriser le chômage.

III. La politique sociale

!

La politique d’emploi

D

epuis le premier choc pétrolier (1974), les pays occidentaux

connaissent une hausse inexorable du chômage. Les pouvoirs

publics ont alors du intervenir afin d’endiguer ce fléau. Pour cela ils

disposent de 2 types de politiques :

La traitement social du chômage :

Ensemble de dispositifs qui permet d’améliorer la situation d’un

chômeur.

Cela consiste à indemniser les chômeurs mais aussi à les inciter à

suivre des formations professionnelles à travers des contrats

précaires (C.E.S., C.I.E. ou contrats d’apprentissage). L’autre volet

de cette politique consiste à aider les actifs à partir en retraite.

Le traitement économique du chômage :

L’objectif est clair il s’agit de faire reculer le chômage voire

encourager les entreprise à embaucher. Pour cela, l’Etat peut

augmenter le nombre d’emplois publics ou partager les emplois

existant en réduisant la durée du travail (objectif annoncé des 35h)

ou en favorisant l’embauche dans le privé par la réduction des

charges sociales ce qui est le cas pour le travail à temps partiel par

exemple.

!

La politique de protection sociale

Ensemble des actions ayant pour finalité d’assurer aux individus

des ressources face à certains risques.

Ces risques sont nombreux et variés maladie, invalidité, vieillesse,

retraite… La retraite présente des enjeux particuliers.

En effet, elle est actuellement en péril compte tenu de

l’accroissement démographique et plus particulièrement de

l’élévation du poids des retraités. En 2000, on compte 1 retraité

pour 3 actifs, en 2040 on dénombrera 2 retraités pour 3 actifs. La

conséquence est la suivante : la logique de répartition qui

caractérise notre système de retraite veut que les actifs cotisent

pour assurer le paiement de la pension des retraités du moment. Si

les actifs devenaient relativement moins nombreux les retraites

pourraient ne plus être payées. Il faut alors réformer ce système ;

pour cela, on recense comme mesure la capitalisation, mais

aussi l’élévation de l’âge de la retraite ou l’accroissement des

cotisations.

Il faudra alors composer avec le système de répartition sans le

remettre fondamentalement en cause. Car en France la protection

sociale fonctionne sur le principe de la solidarité : l’Etat prélève et

redistribue.

Editeur : MemoPage.com SA © / 2006 / Auteur : Sébastien KNOCKAERT

1

/

1

100%