il y a cent ans, le génocide des Arménie

ACTUALITÉ

22 u Hommes & Libertés N° 171 u Septembre 2015

Histoire

Il y a

cent ans

, le

génocide

des Arméniens ottomans

Le 24 avril 2015, le monde a commémoré le centenaire

du génocide d’un million et demi d’Arméniens.

L’occasion de revenir sur le long silence de l’Occident

et sur les progrès de la (re)connaissance.

Vincent DUCLERT, historien, chercheur à l’Ecole des hautes études en sciences sociales-

EHESS (Centre d’études sociologiques et politiques Raymond-Aron)*

H istoriens et chercheurs

en sciences sociales s’ac-

cordent massivement

pour reconnaître la qua-

lité de génocide à la destruction

planifiée, intentionnelle et niée

par ses auteurs de 1,5 million

d’Arméniens dans l’Empire otto-

man, de 1915 à la fin définitive de

la civilisation arménienne d’Ana-

tolie, consacrée par le traité de

Lausanne de 1923 et la naissance

de la Turquie nouvelle.

Cette reconnaissance par la

recherche se fonde sur de très

importants travaux comme la

somme de l’historien français

Raymond Kévorkian

(1), traduite

dans de nombreux pays. Elle a

connu une forte accélération en

cette année de commémoration

avec la tenue en mars dernier, en

France également, d’un colloque

international sur « Cent ans de

recherche », ouvert à la Sorbonne

par la ministre de l’Education

nationale, de l’Enseignement

supérieur et de la Recherche. Il

a déjà donné lieu à une première

publication d’actes

(2) incluant

des travaux de chercheurs de Tur-

quie très en pointe sur ce sujet,

en attendant une seconde par les

soins de la revue Etudes armé-

niennes contemporaines.

A mesure que progresse ce tra-

vail des chercheurs, on découvre

l’ampleur du premier génocide

du XXe siècle, précédé à la fin du

XIXe siècle et dans les premières

années du siècle nouveau d’un

ensemble de meurtres de masse

* Auteur de La France face au

génocide des Arméniens, Paris,

Fayard, 2015 et de Comprendre le

génocide des Arméniens, Paris, Tal-

landier, 2015 (avec Hamit Bozars-

lan et Raymond H. Kévorkian).

à dimension génocidaire comme,

à nouveau contre les Arméniens,

les « grands massacres » de 1894-

1896 décidés par le sultan Abdül-

hamid II, ou bien le « génocide

colonial » perpétré par le coloni-

sateur allemand dans l’actuelle

Namibie contre les Hereros et

les Namas, en 1904-1905. Les

travaux sur Raphaël Lemkin

démontrent en parallèle que l’in-

venteur du concept juridique de

génocide (définitivement adopté

par les Nations unies à travers la

Convention pour la prévention et

la répression du crime de géno-

cide du 9 décembre 1948) a com-

mencé par enquêter et réfléchir,

dès le début des années 1930,

sur la destruction des Arméniens

ottomans.

Ne pas froisser

la Turquie…

A cet engagement de la recherche

a répondu, en cette année de

commémoration, une faible

mobilisation civile et surtout

politique dans le monde. Seuls

chefs d’Etat de grande puissance,

François Hollande et Vladimir

Poutine, étaient présents aux

cérémonies d’Erevan en Armé-

nie, le 24 avril dernier. Si le Pré-

sident allemand Joachim Gauck a

reconnu, la veille du 24 avril, lors

d’une cérémonie religieuse à Ber-

lin, le « génocide » des Arméniens,

soulignant même « une corespon-

sabilité, et même, potentiellement,

une complicité » allemande dans

ce crime, en revanche la chance-

lière s’est employée à ménager la

Turquie, indispensable selon elle

à la diplomatie moyen-orientale

de l’Allemagne, et les quatre mil-

lions de Turcs ou d’Allemands

d’origine turque vivant en Alle-

magne. Seule concession de la

part d’Angela Merkel, l’engage-

ment de soutenir au Bundestag

une proposition de résolution

minimale « qui fait du sort des

Arméniens durant la Première

Guerre mondiale un exemple des

meurtres collectifs, des nettoyages

ethniques, des expulsions, et,

oui, des génocides du XXe siècle »

(20 avril 2015). Le gouvernement

allemand redoute également

d’être accusé de vouloir atté-

nuer ses responsabilités dans la

Shoah, en paraissant relativiser

la destruction des juifs d’Europe

avec l’introduction du premier

génocide. A cela Josef Schuster,

président du Conseil central des

(1) Le Génocide des Arméniens,

Odile Jacob, 2006.

(2) Armand Colin, 2015.

© MARCO FIEBER, LICENCE CC

Hommes & Libertés N° 171 u Septembre 2015 u 23

Il y a

cent ans

, le

génocide

des Arméniens ottomans

juifs d’Allemagne, a répondu :

« Il y a cent ans, plus d’un million

d’Arméniens ont été déportés à la

demande de l’Empire ottoman.

Ils ont été froidement assassinés

ou sont morts de faim et de soif

dans le désert. Ce terrible événe-

ment devrait être appelé comme

il se doit : c’était un génocide. »

(15 avril 2015)

Une faible mobilisation

de l’Occident

Absent lui aussi à Erevan, le

Premier ministre britannique

David Cameron a résolument

occulté l’événement tandis que

le Président américain, pourtant

très déterminé lors de sa cam-

pagne présidentielle de 2008 à

défendre la reconnaissance du

génocide des Arméniens par les

Etats-Unis, a refusé de le quali-

fier ainsi dans sa déclaration du

centième anniversaire. La décla-

ration pontificale de reconnais-

sance du 12 avril 2015 n’a pas

entraîné une vague de reconnais-

sance internationale, soulignant

à la fois la puissance des actes

d’intimidation de la Turquie et

la permanence d’un désintérêt

des opinions publiques pour cet

événement annonciateur du XXe

siècle des génocides et des totali-

tarismes. C’est en Turquie même,

cependant, que sont venus les

signes les plus encourageants

d’une évolution positive. Le 24

avril a été commémoré place

Taksim, à Istanbul, notamment

par l’Association des droits de

l’Homme (IHD), tandis que les

études, témoignages et traduc-

tions sur le génocide se sont

multipliés ces dernières années,

et non des moindres

(3), attestant

d’une volonté collective, certes

minoritaire, de s’attaquer au

tabou majeur de la société éta-

tique turque, conditionnant la

mise en question d’autres tabous

(dont le tabou kurde).

La raison profonde qui explique

ce relatif désintérêt de l’humanité

pour le génocide des Arméniens

tient dans la disparition complète

de l’Arménie ottomane après la

destruction des trois quarts de

sa population. Les rescapés

deviennent de misérables réfu-

giés sans retour possible dans

leurs foyers, systématiquement

spoliés par la nouvelle puissance

turque, que personne n’écoute ni

ne regarde, hormis quelques écri-

vains, historiens et intellectuels,

et qui tentent de survivre dans les

camps de transit de Grèce ou du

Liban, dans l’attente d’un hypo-

thétique asile en France ou aux

Etats-Unis. Cet anéantissement

d’un peuple et d’une civilisation

matérielle autant que culturelle et

sociale (avec notamment la des-

truction systématique des cime-

tières arméniens en Turquie) fait

du génocide un événement total

si effrayant que la conscience occi-

dentale a choisi de l’occulter. A la

négation organisée de l’Etat turc

s’est donc ajoutée l’occultation

généralisée de l’événement par

l’Occident, incapable d’assumer

le poids d’une dette inqualifiable.

L’histoire du

« meurtre d’une nation »

L’abandon des rescapés armé-

niens et la disparition de l’Armé-

nie ottomane ont leur histoire.

Après l’armistice de Moudros du

30 octobre 1918, qui met fin à la

guerre en Orient, le génocide des

Arméniens se poursuit malgré la

victoire des Alliés. L’Asie Mineure

n’étant pas occupée, contrai-

rement à Constantinople, ou à

la Cilicie et à la Syrie qui seront

bientôt sous mandat français, les

massacres des rescapés armé-

niens reprennent, perpétrés cette

(3) Voir Hasan Cemal, 1915. Le

génocide arménien, traduit du

turc, Les Prairies ordinaires, 2015.

«

«

Les études,

témoignages

et traductions

sur le génocide

se sont multipliés

en Turquie

ces dernières

années, attestant

d’une volonté

collective, certes

minoritaire,

de s’attaquer

au tabou majeur

de la société

étatique turque.

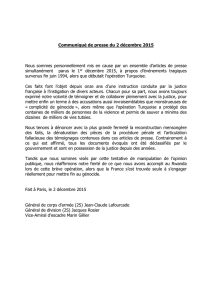

La « Flamme

éternelle »,

mémorial

du génocide

arménien

à Erevan.

24 u Hommes & Libertés N° 171 u Septembre 2015

aCtualité

Histoire

fois par les nationalistes turcs

dont Mustafa Kemal a pris la tête.

D’abord résolus à punir l’Empire

pour ses « crimes contre l’huma-

nité et la civilisation » – recon-

nus dès le 24 mai 1915 dans

une déclaration solennelle – et

à garantir aux survivants la pro-

tection d’un Etat indépendant

ou d’un foyer national, les Alliés

renoncent rapidement à leurs

engagements et se résolvent à

abandonner l’Arménie et les

Arméniens ottomans. Les der-

niers d’entre eux sont condam-

nés à un exil définitif en Syrie, au

Liban, en Egypte, en Grèce, en

Europe. Quant à la République

d’Arménie, née de la proclama-

tion de son indépendance au

printemps 1918 et située sur les

territoires de l’ancien Empire

russe, elle subit les attaques des

kémalistes et doit se soumettre

au pouvoir bolchevique. Elle ne

recouvre sa liberté qu’en 1991,

et plonge aussitôt dans la guerre

avec l’Azerbaïdjan qui tente

de soumettre la province à peu-

plement arménien du Haut-

Karabagh.

En 1923, le traité de Lausanne

reconnaît la victoire des kéma-

listes et leur souveraineté sur

toute l’Asie Mineure, niant qu’une

civilisation arménienne y a existé

durant plusieurs millénaires. Le

bilan du premier génocide est

à la mesure de cet événement

inqualifiable – que les contempo-

rains tentent pourtant de définir,

comme l’historien britannique

Arnold J. Toynbee, qui constate

« le meurtre d’une nation » (4).

L’expression est d’autant plus

pertinente qu’elle souligne la

spécificité radicale du premier

génocide : à la fois l’extermination

physique de 1,3 million d’Armé-

niens ottomans, par le régime

en place à Constantinople, entre

1915 et 1917, et sa poursuite après

1918 ainsi que l’éradication com-

plète de la présence du peuple

arménien sur les terres qui ont

vu naître et s’épanouir sa civili-

sation. Pour ce premier génocide

du XXe siècle, 1,5 million d’êtres

humains sont massacrés pour ce

qu’ils représentent : un groupe

religieux minoritaire, une société

civile et culturelle convertie en

ennemi absolu par les unionistes,

et dont l’avenir ne réside alors

que dans leur destruction impla-

cable et totale. Si l’on envisage

l’hypothèse, que je défends, d’un

« continuum génocidaire », débu-

tant avec les grands massacres de

1894-1896 – auxquels Jean Jaurès

s’était alors vivement opposé (5) –,

ce sont 1,8 million d’Arméniens

qui périssent, et toute une civi-

lisation d’Asie Mineure qui dis-

paraît. Jamais un génocide ne se

sera à ce point caractérisé par

une double destruction, démo-

graphique et humaine, sociale et

nationale.

Le long chemin

vers la reconnaissance

En Lituanie, en Pologne, en

Ukraine, en Roumanie, au Rwan-

da, on observe aujourd’hui la

volonté de protéger les dernières

traces de ces mondes engloutis

dans la violence de l’inhuma-

nité. Avec le traité de Lausanne

du 24 juillet 1923, les vainqueurs

de la Première Guerre mondiale

acceptent de sacrifier non seule-

ment la vérité sur la destruction

des Arméniens ottomans, mais

également le maintien des sur-

vivants et de la présence armé-

nienne dans le nouvel Etat turc

qui naît de cet acte international.

Les derniers Arméniens présents

en Asie Mineure sont soit mas-

sacrés, soit expulsés de Turquie.

Ils ne peuvent plus espérer dans

l’avenir d’un foyer national qui

aurait pu s’édifier en Cilicie, un

temps détenue par la France puis

évacuée au profit des kémalistes.

Une fois signé le traité de Lau-

sanne, les puissances mon-

diales, notamment européennes,

opposent un silence définitif au

besoin de justice et de recon-

naissance des rescapés et des

descendants des victimes. Bien

qu’informées depuis les grands

massacres de 1894-1896 des pro-

cessus de destruction anti-armé-

nienne dans l’Empire ottoman,

bien que mobilisées dès le début

de la guerre dans une volonté

de justice internationale par

leur déclaration solennelle du

24 mai 1915, elles acceptent de

renoncer à leurs engagements, et

donc à une part d’elles-mêmes en

tant que communauté humaine.

Seuls quelques écrivains, Paule

Henry Bordeaux avec L’Immor-

telle de Trébizonde (1930), Franz

Werfel avec Les Quarante Jours

du Musa Dagh (1933), main-

tiennent une mémoire de l’his-

toire perdue.

La découverte par le monde, à

partir de 1943, d’un deuxième

génocide, cette fois perpétré

par l’Allemagne nazie accom-

plissant la « Solution finale » des

juifs d’Europe, ne modifie en

rien l’amnésie sur le génocide

des Arméniens ottomans. Alors

même que Raphaël Lemkin a

compris le caractère annoncia-

teur des événements de 1915,

les Alliés n’envisagent pas, après

la guerre, de reconnaître le pre-

mier génocide contemporain. La

marche vers la reconnaissance

sera difficile durant le second

XXe siècle, entraînant même cer-

tains nationalistes arméniens

dans le terrorisme (du milieu

des années 1970 au milieu des

années 1980). Elle est loin d’être

achevée aujourd’hui. Mais le

centenaire de 2015 a marqué

incontestablement un tournant.

Le pouvoir de la vérité historique

s’est grandement renforcé par

l’engagement des chercheurs.

Elle a aussi, comme en France,

déterminé la réponse politique

comme en a témoigné le discours

de François Hollande, à Erevan, le

24 avril. Le négationnisme, certes

toujours puissant, est un combat

d’arrière-garde qui se centre sur

les thèses complotistes et une fal-

sification des faits. Ces acquis sont

l’héritage d’un long combat où se

sont illustrés la Ligue des droits

de l’Homme

(6) et des historiens

précurseurs comme Anahide Ter

Minassian, Yves Ternon ou Pierre

Vidal-Naquet.

●

(4) Arnold J. Toynbee, Les Mas-

sacres des Arméniens, 1915-1916,

préface de Lord Bryce, Payot, 1916 ;

rééd. Payot-Rivages, 1987, préface

de Claire Mouradian (titre ori-

ginal : Armenian Atrocities. The

Murder of a Nation, 1915).

(5) Jean Jaurès, Il faut sauver les

Arméniens, textes édités par

Vincent Duclert, Mille et une

nuits, 2006, rééd. 2015.

(6) Emmanuel Naquet, Pour

l’Humanité : La Ligue des droits

de l’Homme, de l’affaire Dreyfus

à la défaite de 1940, Pur, 2014.

«

«

L’anéantissement

du peuple

arménien

et de sa

civilisation

fait du génocide

un événement

total si effrayant

que la conscience

occidentale

a choisi

de l’occulter.

1

/

3

100%