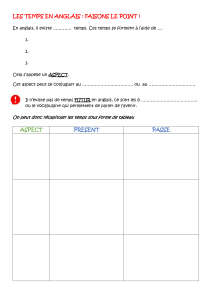

journal - Theatre de la Ville

JOURNAL

avril-juillet 2013

LE

LLee ffaaiitt ssttuuppééaanntt

–– llee sseeuull ffaaiitt rrééeell ––

qquuee lleess cchhoosseess

eexxiisstteenntt,, qquuee

qquueellqquuee cchhoossee

eexxiissttee,, qquu’’iill yy aa

ddee ll’’êêttrree,, eesstt ccee

qquuii iinnssppiirree ttoouuss

lleess aarrttss.. Fernando Pessoa

2• ÉDITO Théâtre de la Ville PARIS

avril-juillet 2013

L’IMAGINAIRE

EN ACTION

Cette saison aura été marquée par votre fidélité sans cesse renouvelée: abonnés ou non, votre

présence régulière a fait de cette année une des plus importantes en terme de fréquentation de

ce théâtre. Curiosité, goût, désir pour les spectacles de théâtre, de musique et de danse – comme

pour ceux qui entrelacent ces champs artistiques – intérêt aussi pour les initiatives nouvelles que

nous continuons à développer: le Parcours Enfance & Jeunesse réunissant plusieurs théâtres de

Paris, le théâtre en langue étrangère, le temps fort Chantiers d’Europe… C’est bien à l’ensemble de

ces propositions que vous avez répondu, témoignant autant de fidélité aux grands maîtres que

de curiosité pour les artistes à découvrir et pour les formes les plus novatrices.

Nous venons de lancer une étude auprès des spectateurs du Théâtre de la Ville, et je tiens à remer-

cier personnellement les milliers de personnes qui ont bien voulu répondre à nos questions.

Nous y mesurons combien le public est absolument représentatif du « Grand Paris », qu’il vient

de bien au-delà des vingt arrondissements et qu’il se renouvelle constamment: chaque année, 20

à 25 % des abonnés sont de nouveaux venus. C’est aussi un public très diversifié en termes d’âge

et de niveaux de revenus. Il semble ainsi que la grande pluralité des esthétiques proposées donne

naissance, presque naturellement, même s’il faut y travailler quotidiennement, à un public très

mélangé, dont les choix peuvent être au départ orientés vers tel artiste ou telle discipline, mais

que la curiosité poussera aussi à la découverte. Nous continuerons à regrouper vos réponses

jusqu’à cet été, afin de vous tenir informés de l’ensemble des conclusions et mettre en œuvre les

améliorations qu’elles suggèrent.

Cette saison, toute l’équipe et les artistes, en premier lieu ceux de la troupe qui m’accompagne,

auront été particulièrement impliqués dans le travail en direction des plus jeunes, dans des

actions d’éducation artistique reliées à des projets inventés pour l’occasion: notre « laboratoire »

Ionesco suite, présenté dans les lycées et universités de Paris et sa région et Les Cygnes sauvages,

petite forme portée par Philippe Demarle sur le conte d’Andersen et jouée exclusivement dans les

écoles élémentaires. À ceux-là s’ajoutent les spectacles de notre Parcours Enfance & Jeunesse,

dont nous pourrons découvrir prochainement les marionnettes de Sobre la cuerda floja dont la

douce mélancolie vient du Chili, les métamorphoses de Nos amours bêtes de Fabrice Melquiot et

la chorégraphe Ambra Senatore ou, au Monfort et au Centquatre, la rêverie du monde portée par

les êtres flottants de Phia Ménard. Nous souhaitons surtout ne jamais perdre de vue ceci: faire

passer le théâtre, qui existe depuis toujours, aux générations futures.

L’audace des formes, la beauté des langues, la recherche d’un équilibre entre présent et passé,

entre artistes reconnus ou en passe de l’être. Ce qui nous anime surtout, dans une société traversée

par ses contradictions, c’est de préserver l’acte artistique, en nous aventurant sur des terrains

nouveaux, dans tous les domaines. En théâtre comme en danse, nous retrouverons en cette fin de

saison les nouvelles créations de plusieurs grands artistes de la scène internationale, de Romeo

Castellucci à Jan Fabre, Sankai Juku, James Thiérrée ou Josef Nadj et aurons également le privilège

de continuer à partager la vivacité du répertoire de Pina Bausch et d’Anne Teresa De Keersmaeker.

Toujours attentifs aux nouvelles générations, nous découvrirons l’humour satirique du jeune col-

lectif chilien La Resentida ou la diabolique machination de Contractions de Mike Bartlett orchestrée

par Mélanie Leray.

La quatrième édition de Chantiers d’Europe sera entièrement consacrée au Portugal et à ses

artistes. Elle réunira plus de dix jeunes compagnies et une trentaine d’artistes de tous les domaines

artistiques. Nous remercions vivement la mairie de Lisbonne pour son soutien ainsi que les par-

tenaires parisiens qui se sont associés à cette aventure: Le Centquatre, Le Palais de Tokyo, Le

Monfort, la Maison de la poésie, France Culture et la Maison de la Radio, la Fondation Gulbenkian,

l’Institut Camões… La fonction du Théâtre de la Ville peut être aussi de travailler aux liens avec

les autres équipements culturels, pour affirmer un esprit commun d’ouverture, initier une dyna-

mique artistique créative et favoriser la circulation des publics.

À une époque où l’on pourrait craindre le futur, où règne l’idée dominante que tout a déjà été

inventé, et que les utopies seraient stériles, notre idée du partage et nos désirs artistiques marquent

notre refus de cet « air du temps ».

Emmanuel Demarcy-Mota

GRAND ANGLE • 3

avril-juillet 2013

NANCY, PINA

&LES AUTRES

Du Festival mondial du théâtre de Nancy, dont elle a suivi pour Le Monde toutes les embardées, aux artistes

indisciplinaires de la scène contemporaine, Colette Godard reprend toute une archéologie de liations

et de transmissions parfois souterraines.

Kontakthof création en 1978 © GUY DELAHAYE

Théâtre de la Ville PARIS

avril-juillet 2013

Festival mondial du théâtre de Nancy, 1977. Pour la première

fois en France, Pina Bausch présente, sur la musique de Stra-

vinski, Le Sacre du printemps. Et même si la « danse-théâtre »

existe avant elle, elle l’emmène ailleurs. Aujourd’hui on le sait,

son art nous appartient. En 1977, on découvre quelque chose de

jamais vu encore. Dans la conception même, et non pas telle-

ment dans la technique. En tout cas pour les spectateurs for-

més par le théâtre. L’essentiel est là: il y a la beauté d’un spec-

tacle à la scénographie épurée, il y a la grâce des images, des

visages souriants ou attentifs, des mouvements, des corps telle-

ment vivants dans leurs costumes presque normaux… Au-delà,

ce qui nous subjugue, nous bouleverse, c’est ce groupe humain

dans lequel chacun existe. Cet ensemble harmonieux et divers

d’hommes et de femmes, qui marchent comme ils dansent, dan-

sent comme si c’était la moindre des choses, qui nous entraînent

dans un univers chaleureux, rude, totalement étranger et en

même temps proche, comme le souvenir d’un rêve oublié.

Danse, théâtre? Théâtre dansé? Peu importe, Pina Bausch et sa

famille sont parfaitement à leur place dans ce festival qui, prio-

ritairement, accueille les formes multiples d’un art en perpé-

tuelle métamorphose. Un festival à l’affût d’un théâtre ancré

dans son temps, qui le regarde en face, en exprime les doutes, les

inquiétudes, la mauvaise conscience, sans oublier les espoirs.

DES NOUVELLES DU MONDE

Créé en 1963 par Jack Lang, le Festival mondial du théâtre de

Nancy se consacre d’abord aux troupes universitaires venues

du monde entier. En France, en sont issus, entre autres, le

Théâtre du Soleil, la Compagnie Vincent–Chéreau, présente à

Nancy en 1965, en tant que Groupe théâtral du lycée Louis-le-

Grand avec L’Héritier de village de Marivaux. Dans les dicta-

tures de l’Est et d’Amérique latine, le Théâtre universitaire est

alors le refuge d’un travail, dangereux pour les participants,

dans la mesure où il va au-delà des formes et des discours

admis. Dans ces pays, ainsi qu’en Europe, il est le révélateur de

compagnies, tel le Teatro a Comuna de Lisbonne, invité à plu-

sieurs reprises dans les années 1970 à Nancy, et dont chaque

spectacle, en détournant le répertoire, brave la censure, l’inter-

diction, voire la prison. Sans jamais verser dans le didactisme

prôné par Brecht. Tout au moins par les adeptes orthodoxes du

brechtisme, encore actifs en ce temps-là. Et nombreuses sont

les troupes qui, engendrées par ce mouvement, apportent d’an-

née en année à Nancy des nouvelles du monde. La Grèce fait

ainsi irruption en 1973 avec le Théâtre d’Ombre de Karaghiozos

de Mihopoulos Panayotis, qui présente Alexandre Le Grand et le

serpent maudit et Œdipe le Tyran. L’an passé, le Théâtre de la

Ville retrouvait la création grecque à travers le projet Chantiers

d’Europe, où s’invite le Portugal en 2013. Aujourd’hui, quelle

forme de censure doit-on braver? La question sera traitée au

cours d’un débat. En tout cas, une chose est certaine, la dicta-

ture dénoncée par les uns et les autres, est aujourd’hui celle de

l’argent. Omniprésence de la dette…

MARGE FLORISSANTE

Ouvert à toutes les démarches, le Théâtre universitaire annonce

la « marge », florissante dans les années 1960 et 1970, et qui,

aux États-Unis, se bat contre la guerre du Vietnam, la société de

consommation, les injustices sociales et raciales. La plupart de

ces groupes adoptent, de près ou de loin, les codes de l’« agit-

prop »: refus des salles de théâtre conventionnelles et de leur

« quatrième mur » pour aller vers le public, se mêler à lui. Sim-

plification assumée du « message », remaniement des formes

traditionnelles. Ainsi les Campesinos, venus du Pérou avant de

se réfugier à New York, jouent les marionnettes à gros cigares,

peintes aux couleurs du drapeau américain pour en dénoncer

l’impérialisme. Et surtout le Bread and Puppet Theater de Peter

Schumann, longilignes pantins désarticulés que les comédiens

portent comme des costumes, apparus à Nancy en 1968 (année

où le festival se tient du 19 au 28 avril!). En des lieux différents,

en plein air ou dans des salles, ils enchaînent un hommage aux

« cinq Américains s’immolant par le feu pour protester contre

la guerre du Vietnam ». La compagnie deviendra une familière

du festival, des rues et lieux à Paris, en France, un peu partout.

Mais le principal « objet non identifié » en provenance de New

York sera, en 1971, Le Regard du sourd de Robert Wilson. Ceux

qui demeurent aujourd’hui fascinés par la somptueuse splen-

deur de son style auront du mal à imaginer ses images d’alors,

d’un extraordinaire raffinement dans la simplicité, mêlant la

nuit, le jour, les animaux fabuleux, les humains quotidiens,

déroulant en musique et sans un mot, la lente régularité d’un

rythme qui abolit toute notion de temps… Combien d’heures?

On ne sait pas, on ne compte pas, c’est hors sujet. La beauté,

l’émotion emportent tout. Depuis, d’autres se sont essayés à cet

exercice, sans toujours faire preuve d’un même don de poésie

magique.

L’année suivante, pour son inauguration, le Festival d’Automne

à Paris – né alors que le Théâtre des Nations vit ses dernières

heures, par la volonté et sous la direction de Michel Guy, amou-

reux de la danse américaine – invite Le Regard du sourd. Robert

Wilson y devient un habitué, et c’est en partenariat que le Théâtre

de la Ville accueille en 1983 Civil Wars, l’un de ses opéras conçus

avec Philip Glass, puis en 2010 L’Opéra de quat’sous de Brecht

et Kurt Weill, en 2012 Lulu de Wedekind et Lou Reed avec le

Berliner Ensemble, dont le directeur Claus Peymann vient

(pour la première fois depuis vingt ans) avec Richard II, puis

Simplement compliqué, de son auteur-frère Thomas Bernhard.

UN CLIMAT DE DINGUERIE

Apparu lui aussi à Nancy en 1971, le Polonais Tadeusz Kantor

marque les mémoires et l’histoire du théâtre avec La Poule

d’eau de Witkiewicz. Sa façon à lui de braver la censure, c’est

d’installer d’emblée un climat de dinguerie où trouvent leur

place toutes les audaces. Ou presque. Là, il n’est plus question

de faire oublier le temps, mais d’envelopper le spectateur dans

une ambiance ironico-morbide, de le plonger dans l’incerti-

tude, entre rire et angoisse. Et si les comédiens parlent, – en

cette époque où les surtitres ne sont pas encore utilisés – ils se

font comprendre principalement à travers leurs attitudes, leurs

hésitations, par des variations vocales pas forcément adaptées

à la situation. Suit, en 1975, La Classe morte, étrange réunion

derrière des pupitres d’écoliers, de seniors à la mémoire hési-

tante, tentant de reconstituer leur jeunesse à l’aide de poupées.

Un moment de trouble, d’impitoyable lucidité qui apporte à

Kantor triomphe, notoriété, disciples plus ou moins heureux,

plus ou moins éphémères, car il meurt trop tôt, en 1990, et per-

sonne ne l’a remplacé. Si certains ont pu trouver chez Chris-

toph Marthaler quelque parenté avec son regard acéré et son

humour décalé, c’est dans leur propre mémoire que s’établit la

filiation, car les deux metteurs en scène, tous deux uniques en

leur genre, ne se sont jamais connus.

En 1975 le Festival d’Automne fait également découvrir Peter

Zadek, alors directeur du Schauspielhaus de Bochum, dans ce

qui est encore la RFA, autrement dit l’Allemagne de l’Ouest.

Avec sous chapiteau un inoubliable Roi Lear, homme dans la

force de l’âge, roi sans terre, sans plus de repères, perdu,

éperdu, trébuchant sous le poids du corps nu de sa fille morte,

sous le poids de l’exil. Blessure jamais cicatrisée chez Zadek, né

à Berlin, et qui, à sept ans doit fuir Hitler en Angleterre. Son

Lear déchire chaque spectateur, y compris Jean-Jacques Gau-

tier, redouté critique du Figaro qui se faisait un plaisir et un

devoir de démolir tout ce qui sortait des normes, sachant très

bien que sa virulence pouvait devenir un atout pour le specta-

cle. Mais là, il doit se rendre à l’évidence. « Pour une fois, recon-

naît-il en souriant, nous serons du même avis…»

En fait, c’est Peter Zadek – dont le directeur artistique Lew

Bogdan succède à Jack Lang, appelé à la direction du Théâtre

national de Chaillot – qui fait sortir en premier Pina Bausch de

Wuppertal, l’invitant dans son théâtre de Bochum en 1976 avec

Il la prend par la main et la conduit au château, les autres suivent,

composition inspirée de Macbeth. Si le rapport à Shakespeare

n’est pas tout de suite évident, les années n’effacent pas la sur-

prise, l’émotion ressentie devant le calme impitoyable, la redou-

table intensité de ce spectacle, relativement bref, inquiétant et

d’une étonnante rigueur.

4• GRAND ANGLE

Quand

la beauté,

l’émotion,

emportent

tout.

GRAND ANGLE • 5

avril-juillet 2013

LA SECONDE MAISON DE PINA BAUSCH

Cette même année 1976, Gérard Violette – encore administra-

teur général du Théâtre de la Ville, que dirige Jean Mercure –

entend parler de cette femme bizarre qui opère à Wuppertal, et

s’en va voir sur place. Il en revient galvanisé, décidé coûte que

coûte à l’emmener à Paris, chez lui. Il lui faudra batailler près

de deux ans pour convaincre les autorités municipales et régio-

nales (dont dépend l’institution) de laisser partir la troupe

entière du Ballet de Wuppertal, l’Opéra étant alors privé de son

programme de danse. Depuis, le Théâtre de la Ville est devenu

la seconde maison de Pina Bausch et de sa famille, qui y revient

régulièrement, y compris depuis qu’elle n’est plus là, et le plus

souvent pour terminer la saison en beauté. Les anciens, les nou-

veaux, tout le monde connaît tout le monde, chacun arrivant

avec ses affaires personnelles, y compris ses enfants, parfois

même ses animaux domestiques. Chacun s’y retrouve chez soi,

y retrouve sa place, sa loge, ses habitudes, ses amis, ses proches.

Autant avec les équipes techniques qu’administratives, ils se

connaissent, se reconnaissent.

L’histoire commence en 1979, lorsque, pour la première fois, la

troupe arrive avec deux spectacles: d’abord Les Sept Péchés

capitaux de Brecht et Kurt Weill, qui met en jeu sans fioriture,

la sensualité et la rivalité, le jeu du pouvoir, de la séduction et

de la domination dans les rapports masculins–féminins. Les

intégristes brechtiens sont pour le moins désorientés. Mais pas

autant qu’en 1973, à Nancy, lorsque la compagnie brésilienne,

Pao e Circo, présente sa version de La Noce chez les petits bour-

geois. Là, ce n’est plus du désarroi, on touche à l’affolement

absolu! Grand expert de Brecht, Bernard Dort ne sait plus où

donner de la tête. Il faut dire que si le point de départ demeure

la préparation d’un mariage fondé sur le mensonge, rapidement

les Brésiliens s’emparent de la scène, de la salle, y conduisent

un carnaval effréné, complètement disjoncté, dont on ne sait

plus à quelle heure il s’est terminé. En tout cas après deux heures

du matin.

Rien à voir avec le travail très maîtrisé de Pina Bausch, qui est

pourtant loin d’être immédiatement apprécié; en particulier

Le Château de Barbe Bleue d’après Béla Bartók, pour lequel se

joue dans un espace clos, avec brutalité, avec une douloureuse

cruauté mentale, sentimentale, physique, l’impossibilité d’ai-

mer, de vivre ensemble. À quelques exceptions près, notam-

ment Pierre Combescot, critique au Canard Enchaîné, et Pierre

Lartigue à L’Humanité, c’est la curée. Les articles sont durs,

voire venimeux. Les salles sont pleines, tout au moins au début

des représentations, puis elles se vident en même temps qu’enfle

la bronca, tandis que, par opposition, se constitue un noyau de

fans résolus. Connaissant son public et la presse, Gérard Violette

a prévu ce refus, prévenu son équipe, et a décidé de braver l’opi-

nion jusqu’à ce qu’elle change. Et sans trop attendre, il gagne.

L’INVITATION FAITE AU BUTÔ

En 1983, Bandonéon est encore souvent désigné comme un

modèle d’ennui et de stupidité; mais deux ans plus tard, les

partisans de Café Müller sont largement majoritaires. Le spec-

tacle a été donné en 1980 au Festival de Nancy, en plein air, sur

la Place Stanislas, devant une brasserie. Ce spectacle, c’est un

peu l’histoire de Pina, son enfance à Solingen où ses parents

tenaient un café. Et, raconte-t-elle, elle aimait se cacher sous

une table de bistrot pour observer les gens. Ils sont là, les gens,

qui vont et viennent, se rencontrent, se regardent, s’enlacent, se

croisent, s’évitent, parfois ridicules, toujours émouvants, dans

une ambiance inhabituelle de tendresse nostalgique. À Nancy,

sur les bancs de bois, humides parce qu’il a plu dans la journée,

plus encore que spectateur, on se sent partie prenante de ces

instants mélancoliques qui racontent la vie, tout simplement.

Quoi qu’il en soit, en 1980, Pina Bausch n’est pas seule à Nancy.

Le festival, qui suit depuis plusieurs années l’évolution du théâ-

tre traditionnel et contemporain au Japon, invite, pour la pre-

mière fois en Europe, des danseurs de butô. Dont leur maître,

leur père à tous, co-inventeur avec Tatsumi Hijikata de cet art

né après Hiroshima. Inoubliable apparition d’une silhouette

fragile dans une longue robe. Sous un large chapeau orné de

fleurs, un visage aigu fardé de blanc, sourire rêveur, regard

voilé fixé sur un univers indéfini que l’on est appelé à imaginer.

Kazuo Ohno. Septuagénaire sans âge, il livre sa passion pour

La Argentina, danseuse espagnole mondialement célèbre entre

les deux guerres, vue à Tokyo lorsqu’il était jeune homme, et

qu’il n’a cessé d’admirer. Évidemment rien d’andalou chez lui. Ni

de féminin. Au-delà du féminin comme du masculin, ainsi appa-

raissent les « onnagata », personnages du théâtre traditionnel,

où les actrices n’ont pas droit de cité. Kazuo Ohno dégage une

humanité qui dépasse les genres. Du moindre de ses gestes

émane une étrange douceur. Des gestes qui semblent à peine

esquissés, mais d’une infinie précision et qui entraînent le corps

en des mouvements souples, comme flottants, débarrassés de

toute pesanteur. Et puis il y a l’attention de son visage immobile,

tranquillement mystérieux. On se trouve devant lui comme au-

dedans d’une féérie. Kazuo Ohno vient au Théâtre de la Ville en

1986. Il y est de nouveau invité en 1989, au théâtre des Abbesses,

mais son âge et sa santé l’obligent à annuler. Il meurt en 2009,

à 103 ans. Douceur, fragilité, mystère, c’est ce que l’on retient de

lui, sur scène ou au dehors, quand on le rencontrait, si mince

dans son complet noir, demandant de sa voix grêle « Où est

mon fils ? » Son fils qui l’accompagnait dans son travail, et

dans la vie.

[suite p. 7]

→THÉÂTRE DE LA VILLE IB

DU 17 AU 27 AVRIL 20 H 30 I

DIM. 21 AVR. 15 H

ROMEO CASTELLUCCI

SOCÌETAS RAFFAELLO SANZIO

The Four

Seasons

Restaurant

DU CYCLE

LE VOILE NOIR DU PASTEUR

CRÉATION

MISE EN SCÈNE, DÉCOR & COSTUMES

Romeo Castellucci

MUSIQUE Scott Gibbons

AVEC Chiara Causa,Silvia Costa,

Laura Dondoli,Irene Petris

ASSISTANTE À LA MISE EN SCÈNE

Silvia Costa

COLLABORATION À LA DRAMATURGIE

Piersandra Di Matteo

PRODUCTION EXÉCUTIVE Societas Raaello Sanzio

COPRODUCTION Theater der Welt 2010 – Théâtre

national de Bretagne, Rennes – deSingel

international arts campus, Anvers – The

National Theatre, Oslo Norvège – Barbican

London et SPILL Festival of Performance –

Chekhov International Theatre Festival,

Moscou – Holland Festival, Amsterdam –

Athens Festival GREC 2011 – Festival de

Barcelone – Festival d’Avignon – International

Theatre Festival DIALOG Wroclaw, Pologne

– BITEF (Belgrade International Theatre

Festival) – Foreign Aairs I Berliner Festspiele

2011 – Théâtre de la Ville-Paris – Romaeu-

ropa Festival 2011 – Theatre festival SPIE-

LART Munich (Spielmotor München e.V.) –

Le Maillon, Théâtre de Strasbourg, Scène

Européenne – TAP Théâtre Auditorium de

Poitiers, scène nationale – Peak Performances

@ Montclair State-USA

Socìetas Raaello Sanzio est subventionnée

par Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

Regione Emilia Romagna; Comune di Cesena.

ROMEO CASTELLUCCI ITHE FOUR SEASONS RESTAURANT

L’OBSESSION DU REGARD

La splendeur picturale contre l’impérialisme de l’image,

la solitude de l’artiste: thèmes familiers

à Romeo Castellucci emportés dans la fureur du ciel.

Elles surgissent du néant, de ce fragment d’espace indéfini, indéfinissable et tonitruant

que les experts nomment « point noir ». Elles sont dix, blanches et belles, gracieuses,

comme rêvées par Botticelli. Tout en charmeuse délicatesse, elles se mutilent, des chiens

se gavent. Et puis ensemble, elles traduisent silencieusement le poème de Hölderlin,

La Mort d’Empédocle. Cet homme de science et philosophe qui d’abord vénéré, se vit

rejeté, considéré comme hérétique, accusé de blasphème, et finit par se jeter dans le feu

de l’Etna. En lui, Romeo Castellucci reconnaît le destin, la solitude de l’artiste, écartelé

entre ses exigences et les malentendus qu’il provoque.

D’où le titre du spectacle: The Four Seasons Restaurant. Luxueux restaurant new yorkais qui,

pour orner ses murs, avait commandé une série de tableaux au peintre Mark Rothko.

Né en Lituanie en 1903, lui aussi s’est suicidé, à New York en 1970. Et plutôt que de livrer

son œuvre, son âme, aux regards de clients venus là pour consommer, se nourrir,

il a préféré enlever ses tableaux, laisser les murs vides.

En lui, en son histoire, Romeo Castellucci rencontre sa propre obsession du regard,

son propre refus de se laisser utiliser par l’image. Plutôt le vide, plutôt la mort.

Mais que devient un monde sans art ?

Alors l’espace de la scène se transforme par l’effet de rideaux, qui vont et viennent, dévoilent

un cheval couché, un homme blessé, un visage féminin aux yeux fermés, projeté en gros

plan… Rien ne dure, l’espace se défait, s’engloutit dans une apocalypse de cauchemar,

dans le tourbillon terrifiant d’une fureur céleste, assourdissante.

Le noir, le bruit fracassant, le rien. La splendeur picturale pour se défaire de l’ordinaire.

Difficile de ne pas être atteint.

C. G.

© CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE / WIKISPECTACLE

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

1

/

40

100%

![[Critique] "Agua", une reprise fluide de la pièce](http://s1.studylibfr.com/store/data/003242390_1-de4d0f405eb6f70fd7d4d35136558616-300x300.png)