Synthèse

Reintegration Awards 2014

Synthèse de la table ronde - 26.02.2015

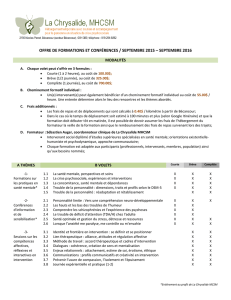

CRéSaM, Centre de référence en santé mentale, asbl

1

Reintegration Award 2014

Synthèse de la table ronde

« Parler de santé mentale avec les médias »

26 février 2015 à Namur (Cap Nord-SPW)

Présidence : Francis PITZ, Administrateur, Membre du bureau du CRéSaM

Avec la participation de

Patrick COUPECHOUX, Journaliste indépendant et Ecrivain, auteur de l’ouvrage « Un homme

comme vous. Essai sur l’humanité de la folie », Collaborateur au Monde Diplomatique, à Paris

Christophe DAVENNE, Animateur au Centre Franco Basaglia à Liège, en charge d'un projet de

lexique et guide à l'usage des journalistes

Benjamin DELAUNOIT, Directeur médical au CRP Les Marronniers à Tournai

Jean-François DUMONT, Secrétaire général adjoint AJP à Bruxelles

Nadia EL ABASSI, Responsable de communication à l'Hôpital Psychiatrique du Beau Vallon à

Saint-Servais, chargée notamment des événements du centenaire de l'hôpital

Hélène GABERT, Co-auteure du livre « J'ai choisi la vie »

A l’occasion de la 14ème édition des Reintegration Awards, la rencontre portait sur le thème « Parler

de santé mentale avec les médias ». C’est notamment au travers des médias que le public peut

découvrir la santé mentale et se forger une représentation de la maladie mentale. Quelle sont les

images qui sont véhiculées et comment se travaille l’information en la matière ? En amont, comment

les acteurs de la santé mentale peuvent-ils communiquer avec les médias, faire passer les messages

constructifs et positifs qu’ils souhaitent transmettre, et s’y préparer ?

Pour en parler, une table ronde réunissait usagers et professionnels de la santé mentale et des médias.

L’occasion pour chacun et pour le public de partager connaissances, expériences et bonnes pratiques.

Reintegration Awards 2014

Synthèse de la table ronde - 26.02.2015

CRéSaM, Centre de référence en santé mentale, asbl

2

En ouverture

Francis PITZ

Si ce n’est par sa propre expérience ou celle d’un proche, c’est souvent au travers des médias que le

public entend parler de santé mentale et qu’il se forge une représentation de la maladie mentale. Ce

qui pose la question suivante : quelles sont les images et les propos qui sont véhiculés, et comment se

travaille l’information en la matière ? Comment faire en sorte de pouvoir faire évoluer les

représentations du grand public vis-à-vis de la maladie mentale, afin qu’émerge une opinion publique

positive, non discriminante vis-à-vis de ceux qui en sont atteints ? En effet, force est de constater que

dans les médias généralistes, les faits divers font plus souvent recette que les sujets traitant de

questions de fond.

Ces dernières années, nombre de nos institutions et services ont développé des projets pilotes et de

nouvelles pratiques : ici une équipe d’outreaching, là une équipe mobile, ailleurs des thérapies

multifamiliales, des groupes de parole thématiques, on pourrait citer des exemples à foison. A chaque

fois, il peut y avoir une opportunité de faire connaître son institution, son service, ses approches

thérapeutiques, ses expertises et son savoir-faire mais est-il aussi aisé de rendre compte d’un travail

thérapeutique, par nature, par essence, immatériel, non visible ?

En communiquant publiquement à plus grande échelle, on peut espérer une reconnaissance mais

quels sont les risques éventuels auxquels on s’expose ?

Certains auraient plutôt peur, en communiquant, d’attirer trop de nouveaux patients qui ne feraient

qu’engorger davantage leur service et rallonger leur liste d’attente ?

Une question importante est celle de la déstigmatisation de la maladie mentale mais surtout des

personnes qui en souffrent. Comment tous les acteurs de la santé mentale, patients, proches,

associations et professionnels peuvent-ils communiquer avec les médias pour faire passer des

messages constructifs, positifs et s’y préparer ? Certaines institutions ont choisi, par exemple, de

recruter des spécialistes en communication. En outre, à l’instar de ce qui existe depuis longtemps, au

Canada, aux USA ou en France, les usagers eux-mêmes ou leurs proches prennent des initiatives, et de

plus en plus, afin d’expliquer leur situation, leurs besoins, tels qu’ils les ressentent et les vivent ; ils

amènent, dans l’espace public, leur propre expertise quant à la gestion de la maladie, des symptômes,

des relations avec les professionnels, …

Autant de questions et d’exemples qui seront étayés lors de cette table ronde au travers des

expériences personnelles, professionnelles et institutionnelles des intervenants rassemblés.

Reintegration Awards 2014

Synthèse de la table ronde - 26.02.2015

CRéSaM, Centre de référence en santé mentale, asbl

3

Introduction : Un homme comme vous

Patrick COUPECHOUX

Depuis toujours, toute politique concernant la folie, tous les rapports qu'entretiennent avec elle les

hommes et la société, ont dépendu d'une vision dominante de celle-ci. On ne considère pas le fou

aujourd'hui de la même façon qu'il y a 100 ans par exemple. Et au cœur de cette vision, il y a toujours

la question de l'humanité de la folie, autrement dit : considère-t-on le fou comme un être humain à

part entière ?

Si l'on se penche sur l'histoire, on se rend compte qu'il n'a jamais été considéré comme tel : possédé

du démon au Moyen Age, responsable de la dégénérescence de la race dès le 19ème siècle, sous-homme

qu'il faut enfermer - pour son bien - au temps de l'asile...

Pourtant, la folie appartient à l’humanité : elle concerne l’existence même, et pas seulement des

symptômes ou ce qui pourrait être leur fondement biologique. Oublier cela, c’est la condamner au

rejet, à l’exclusion, à l’enfermement. C’est se condamner à ne jamais la comprendre et à ne jamais

entendre ce qu’elle dit de notre monde. La psychiatrie désaliéniste, née au cœur de la Résistance

française, en fait la démonstration : le fou peut vivre parmi nous, comme les autres citoyens, à

condition qu’on le considère et qu’on le traite comme une personne. À condition que l’on défende

cette idée simple : le soin, c’est la relation.

Le paradigme actuel de la santé mentale a tendance à délaisser l’humanité de la folie au profit d’une

conception scientiste et gestionnaire de l’individu :

- La vision scientiste de la maladie mentale :

Aujourd’hui, l’approche scientiste dominante dans la société conduit à la réification du patient,

appréhendé comme un objet d’étude et non plus comme une personne. Considérer la folie comme

une maladie comme une autre, un produit d’un dysfonctionnement génétique, ou du système nerveux,

ne couvre pas ce que signifie la maladie mentale ou la folie, loin de là. Cette vision ramène la question

de la maladie mentale à la maladie. Face à cette vision, les voix se font entendre et il n’est pas anodin

de voir apparaître l’émergence d’ouvrages aux titres revendicateurs comme « Je suis une personne,

pas une maladie !

1

».

En dépit des ambitions, la science n’explique pas tout, elle n’offre pas une approche globale de la folie.

La compréhension de la maladie se travaille aussi en dehors de la personne, dans ses rapports sociaux,

dans son histoire personnelle, …

Bref, on fait face soit à une approche humaine et globale, soit à une approche segmentée et inhumaine

qui ne donne pas toutes les clés.

1

De Marie-Luce Quintal, Performance, juin 2013.

Reintegration Awards 2014

Synthèse de la table ronde - 26.02.2015

CRéSaM, Centre de référence en santé mentale, asbl

4

Il reste donc une part de mystère, mais comme on est aux prises avec une ambition totalisante de

vouloir tout expliquer, cela renforce les interrogations. Ce mystère alimente ce que Lucien Bonafé

appelle « la pensée magique » qui anime les gens dès le moment où ils ont à faire à la maladie

mentale selon cette idée qu’il y a quelque chose de mystérieux, une sorte de possession, qui fait que

comme le dit Sivadon, « le fou serait d’une essence différente ». Cela touche au travail sur l’humanité

de la folie. Le malade mental est-il un humain à part entière ?

Nicolas Sarkozy s’engouffre dans cette faille. Plutôt que d’analyser ce qui s’est passé en France à Pau,

le message est : « cette catégorie de personnes est dangereuse » ; démarche archaïque où la pensée

magique est à l’œuvre, qui renvoie à quelque chose de bizarre, d’étrange.

Cette conception scientiste dominante dans la société règne aussi souvent dans les médias. Elle

explique pourquoi on monte en épingle tel ou tel fait plutôt qu’essayer de comprendre ce qu’est la

maladie mentale, et quelles sont les questions qui se posent.

- La vision gestionnaire / néolibérale de la maladie mentale :

Cette vision considère le malade mental comme un citoyen souffrant certes, mais individuellement

responsable de sa maladie et de son traitement. En cela, il ne se distingue pas d’un autre malade. La

science va régler le problème (« vous faites une crise, on vous emmène en hôpital ») et puis la

personne doit tout de suite se prendre en charge (« quel est votre projet de vie ? ») dans une

perspective de réinsertion obligatoire.

Cette vision renvoie à l’individu lui-même la responsabilité de son état.

Les deux conceptions ont un défaut majeur : elles évitent de poser la question de notre

responsabilité. C’est dans la relation que la société a avec le patient que se situe pour une part le cœur

du problème. Quel est le rapport que nous avons à la maladie mentale ? N’est-il pas stigmatisant ?

Quand le rapport est le rejet, l’exclusion, les conditions ne sont pas favorables à la guérison.

Quand on observe la trajectoire qui conduit à la réinsertion, certains patients seulement vont pouvoir

y arriver. Que deviennent les autres ? Le système les considère comme une population à risque, qu’il

faut surveiller, réguler, gérer.

Ces idées dominantes, amplifiées par les médias, font que l’opinion publique ne connaît pas la maladie

mentale et trouve normal qu’un malade qui n’est pas dans la norme soit enfermé.

Il est important de replacer la question des médias dans ce contexte, ceux-ci étant porteurs de cette

vision dominante, naturellement. Les médias ne sont que le reflet de la société dans laquelle ils

travaillent. Ils sont souvent un reflet amplificateur de ce qui se passe dans la société, des idées

dominantes.

Dans le contexte actuel de concurrence de plus en plus sauvage, les grands médias de services publics

ont tendance à s’aligner aussi sur la manière de fonctionner des grands médias privés.

Par ailleurs, on a assisté depuis 20-30 ans à un bouleversement du monde des médias, sur la base

d’une marchandisation extrême de l’information. Les faits divers ont pris une importance de plus en

plus grande. En France par exemple, avec le drame de Pau, on a assisté à un déferlement des médias.

L’analyse critique est relayée au second plan, au profit de l’audience. Or un sujet comme la santé

Reintegration Awards 2014

Synthèse de la table ronde - 26.02.2015

CRéSaM, Centre de référence en santé mentale, asbl

5

mentale demande de connaître le sujet, d’être capable de le comprendre, pour le transmettre de

façon intéressante. Le constat est trop souvent que la maladie mentale n’intéresse que si elle est

considérée comme dangereuse. Quelques exemples : le cas de Pau, l’affaire de Grenoble, le discours

de Sarkozy où il désigne les malades mentaux comme des gens potentiellement dangereux dont il faut

se protéger. Les médias s’emparent de l’affaire parce que c’est porteur, c’est du sang, de la violence,

de la peur, de l’émotion, qui font vendre. La maladie mentale n’intéresse trop souvent que sous cet

angle.

Tout cela alimente une certaine vision de la folie, elle n’émane pas des médias mais de la vision

dominante, qu’on retrouve aussi dans les discours politiques des décideurs.

Table ronde

Tandis que le journaliste agit au rythme effréné de la diffusion du flux d’information et doit rendre

compte en peu de temps d’une réalité, le spécialiste de la santé mentale analyse une situation dans le

temps nécessaire avant d’établir un diagnostic. C’est dire si tâche qui revient au journaliste est ardue…,

d’autant plus que parler de santé mentale reste complexe, même pour le professionnel de la santé

mentale. Dans ce contexte, cette table ronde envisage de dresser des ponts entre ces deux sphères

d’activités, en partant du principe que mieux connaître ce que recouvre la réalité de chacun avec ses

difficultés et ses besoins, participe à un meilleur dialogue.

Aujourd’hui, les impératifs économiques entraînent une certaine marchandisation de l’information qui

a tendance à faire la part belle aux faits divers et à relayer au second plan l’analyse, sans épargner

certains médias de services publics. Le risque est que l’amalgame santé mentale et dangerosité

nourrisse dans l’esprit des gens une image fausse et stigmatisante envers les personnes en souffrance

psychique avec les risques d’exclusion que cela comporte.

Ceci étant, la presse n’est pas un tout homogène : la presse qui serait en quête de sang, de

sensationnalisme, de faits divers et d’émotion, certes elle existe, mais il n’y a pas que celle-là. Des

médias ont aussi une excellente rubrique santé comme c’est le cas de certaines émissions scientifiques

où des experts témoignent de la santé mentale à l’occasion d’une actualité, d’un film, où la rédaction

prend l’initiative de refaire le point sur un phénomène de société … LA presse cela n’existe pas ; il faut

s’en convaincre pour ne pas tomber dans des généralisations abusives, qui d’ailleurs seraient

reprochés aux médias s’ils généralisaient à propos de la santé mentale.

Une communication avec la presse, un contact avec les médias vaut toujours mieux qu’un silence. Le

Centre Régional de soins Psychiatrique (CRP Les Marronniers) à Tournai en est convaincu. Auparavant,

il communiquait de manière très exceptionnelle avec les médias au vu du caractère presque

exclusivement sensationnel de l’information parue dans la presse écrite et audiovisuelle ; la plupart

des articles étaient consacrés à la Défense Sociale, et plus particulièrement à un certain nombre de

faits divers. Il n’était jamais question du métier de soignant ni de prise en charge. Le CRP décide alors

d’être proactif et multiplie les initiatives : invitations à visiter la Défense Sociale, autorisation donnée

à plusieurs TV de participer à la vie de la Défense Sociale mais aussi d’autres sections de l’hôpital,

6

6

7

7

8

8

9

9

1

/

9

100%