Les limites de l`Evidence-Based Medicine

14

perspectives

sagesses médicales - entretien

Tout Prévoir — mai 2013 n° 441

UNE ANALYSE OU UN ENTRETIEN,

SAGESSES MÉDICALES

Les limites de

l’Evidence-Based Medicine

Entretien entre le Pr Gérard Reach, diabétologue au CHU Avicenne

(Bobigny), auteur notamment de Pourquoi se soigne-t-on ? (Éditions

Le bord de l’eau, 2007) et de L’inertie clinique (Éditions Springer, 2012)

et Maël Lemoine, Maître de conférence en philosophie à l’université de

Tours, membre de philosophie et médecine réseau associé au CERSES

(1)

.

théorique de ce que c’est que pratiquer la médecine.

On y imagine, notamment, que les médecins y auront

un comportement purement rationnel, bayesien.

Ils utiliseront donc des méthodes pour prendre une

décision. Il faut qu’ils connaissent la science ; et

en fonction de critères purement statistiques, ils

appliqueront le théorème de Bayes, et prendront une

décision. Et cette manière de faire est très répandue.

M. L : J’ai plutôt lu, et constaté, que ces

modèles bayesiens sont enseignés, servent

de référence théorique, mais ne sont que très

rarement utilisés dans la pratique.

Pr G. R : Oui, et pourquoi ne le sont-ils pas ? Moi je

ne fais jamais comme ça.

M. L : Personne ne fait jamais comme ça.

Pr G. R : Mais justement, les auteurs des livres de

référence sur l’Evidence-Based Medicine pensent qu’on

fait comme ça.

M. L : Vous croyez qu’ils pensent que l’on fait comme

ça, ou bien simplement qu’ils recommandent de

procéder comme ça ?

Pr G. R : Mais s’ils le recommandent, c’est qu’ils

pensent qu’ils vont être suivis.

M. L : Sans doute, mais ils le décrivent comme

un idéal.

Pr G. R : Le point de départ est exact : il y a un

problème si, quand vous allez voir le docteur X, il

vous donne un traitement, alors que le docteur Y

vous en donnerait un autre. Vous devriez avoir le

même traitement, c’est-à-dire le meilleur traitement.

Or, pour avoir toujours le meilleur traitement, il

faut des recommandations. Voilà le raisonnement

Maël Lemoine : Votre dernier livre s’appelle

L’inertie clinique. Comment définissez-vous ce

phénomène ?

Professeur Gérard Reach : Tout part de l’Evidence-

Based Medicine(2). L’EBM à l’origine c’est très bien,

mais je crois vraiment qu’il y a eu une dérive. C’est

contre cette dérive que lutte l’inertie clinique. Elle

consiste, pour un médecin, à ne pas appliquer une

recommandation que pourtant l’on connaît.

M. L : Votre livre, L’inertie clinique s’inscrit donc

alors contre l’EBM ? Ce n’est pas quelque chose

qui apparaît clairement.

Pr G. R : Volontairement, dans le livre, j’ai maintenu

l’ambiguïté. Ce n’est pas que j’ai peur de m’y attaquer

frontalement. C’est parce que je pense qu’il faut avoir

une vision absolument nuancée de l’EBM. Il ne faut

pas jeter le bébé « M» avec l’eau du bain.

M. L : Justement, dans un compte-rendu (3), nous

vous faisions un reproche, mineur, sur la finalité

un peu floue du chapitre sur l’EBM.

Pr G. R : Il est central ! Comment est construit le

livre ? D’abord, il y a le constat que l’inertie clinique

est une réalité énorme. Puis, l’interprétation bru-

tale de ce phénomène, c’est que les médecins ont

tort et que l’inertie clinique est un péché : il faut

la combattre. Là où ça n’est pas si simple, c’est

quand on découvre que lorsqu’un médecin décide

de s’écarter des recommandations, dans 93 % des

cas, cette décision est validée par des pairs. C’est un

peu embêtant, quand même ! On peut se dire : mais

alors, n’y a-t-il pas un problème avec l’Evidence-Based

Medicine et les recommandations ? D’où le chapitre

suivant : qu’est-ce que c’est, réellement, que l’EBM ?

C’est une construction, une invention, une vision très

ENTRE DEUX ACTEURS DES DÉBATS INTELLECTUELS QUI AGITENT LE MONDE MÉDICAL

De gauche à droite : le Pr Gérard Reach

et le philosophe Maël Lemoine.

NOTES

1. Centre de recherche

sens, éthique, société.

2. Les expressions

indiquées en orange

sont définies

dansl’encadré

de la page 17.

3. Tout Prévoir,

N° 438 février 2013.

Tout Prévoir — mai 2013 n° 441

DOMINIQUE MUTIO

du jeune médecin. Quand le médecin expérimenté ne

connaît pas un domaine, c’est par les recommandations

de la HAS qu’il doit commencer. Mais la deuxième chose

qu’il faut apprendre n’a rien à voir : c’est l’apprentissage

de l’analyse d’un contexte. Par la synthèse des deux,

petit à petit, on se délivre des recommandations. Le

véritable expert connaît les recommandations, mais

elles sont intuitives dans son esprit. Pour le médecin

médiocre, il est vrai qu’il vaut mieux qu’il s’en tienne

aux recommandations : on limitera les dégâts. Et c’est

vrai qu’il y en a quand même quelques-uns.

M. L : Un article très connu de Dreyfus décrit

l’apprentissage de l’expertise dans un domaine.

De manière étonnante, il fait de la connaissance

des règles les plus générales le niveau le plus bas

de la maîtrise d’un domaine, par lequel le novice

commence, puis dont il s’affranchit effectivement

en maîtrisant peu à peu les contextes, les stratégies,

les types de situation où les règles s’appliquent, etc.

Pr G. R : Mais bien entendu, je cite cet article, il est

fondamental pour moi. Si vous demandez en effet à

un expert quelles règles il utilise, il ne sait pas. Lui

demander cela, ce serait lui demander de régresser

au stade de débutant. C’est ce que fait l’EBM : elle

cherche à réduire l’expertise à des règles.

de base de l’EBM. Ses partisans pensent, en tous

les cas, ne cessent de dire, que le médecin prend

sa décision finale en adaptant aux préférences et

aux caractéristiques particulières d’un individu des

recommandations générales.

M. L : Et ça, ce n’est pas ce qu’il fait ?

Pr G. R : C’est un alibi. Ils insistent sur la décision

individuelle finale seulement pour se dédouaner

de l’horreur qu’ils ont construite : l’Evidence-Based

Medicine bête.

M. L : Je pense pour ma part que cette insistance

sur l’individualité de la décision finale est

rhétorique et stratégique : elle sert plutôt à

faire accepter la démarche qu’à l’atténuer. Mais

peut-être cela revient-il au même. Ce qui me fait

envisager cela, c’est que cette dernière étape –

l’adaptation au patient individuel – n’est jamais

étudiée pour elle-même par les partisans de

l’EBM. Votre propre travail, par exemple, est une

contribution à l’élucidation de ce qui se passe à

cette dernière étape de la chaîne.

Pr G. R : C’est mon but, en effet. En particulier,

dans le dernier chapitre, je montre que grâce à

l’inertie clinique, qui est un symptôme, on réalise

comment faire bien l’Evidence-Based Medicine. C’est

fondamentalement faux, car cela suppose que nous,

médecins, puissions calculer l’utilité espérée d’un

traitement et la probabilité qu’il réussisse. Or nous

sommes biaisés inévitablement sur les deux : sur

le calcul de l’utilité, à cause de nos émotions, et

notamment à cause de l’aversion au risque ; sur le

calcul de la probabilité, nous le sommes à cause de

notre mode de raisonnement naturel, qui procède

par « heuristiques ». Ce dernier point a été pour moi

une découverte fondamentale : la lecture de l’œuvre

de Kahneman et Tversky sur la manière dont nous

prenons réellement nos décisions.

M. L : C’est une œuvre classique qui remet en cause

le modèle de la rationalité de la décision telle

qu’elle existe réellement. Mais la question se pose

tout de même : les partisans de l’EBM voudraient

remplacer le mode de raisonnement naturel par un

mode de raisonnement plus performant et plus sûr.

Pr G. R : Mais ça ne marche pas ! L’inertie clinique,

c’en est précisément la preuve.

M. L : Alors si ça ne marche pas, l’EBM ne sert

vraiment à rien ?

Pr G. R : Si. À la lecture des premiers articles, on com-

prend qu’elle procède d’une approche essentiellement

pédagogique. Elle se présente à l’origine comme une

nouvelle façon d’enseigner la médecine, et non de la

pratiquer. C’est la première étape de l’apprentissage

15

perspectives

sagesses médicales - entretien

16

perspectives

sagesses médicales - entretien

Tout Prévoir — mai 2013 n° 441

Tout Prévoir — mai 2013 n° 441

l’inertie clinique au sens négatif du terme, et dans

quel cas sommes-nous dans l’inaction appropriée,

selon vous ?

Pr G. R : Pour moi c’est très clair. C’est approprié

quand le médecin peut justifier ce qu’il fait ; l’inertie

clinique, c’est quand le médecin n’a pas d’explication

de sa décision.

M. L : Et si a posteriori, on s’aperçoit que la

justification est erronée, c’est tout de même

une inaction appropriée ?

Pr G. R : Eh bien, errare humanum est. C’est une

erreur, mais ce n’est pas une faute. La véritable inertie

clinique, celle qu’on ne peut pas justifier, c’est une

faute. Il y a des conséquences médico-légales à cette

distinction majeure. Une inaction approprié, donc

justifiée, ne doit pas être condamnable.

M. L : Mais si je justifie par exemple ma décision

en disant : « j’utilise ce traitement parce que je

l’ai toujours utilisé », ce n’est pas une bonne

justification, et je suis condamnable, non ?

Pr G. R : Non, bien sûr, ce n’est pas une bonne justi-

fication. Cela veut dire que je suis ignorant, et c’est

condamnable. Mais ce n’est pas ça l’inertie clinique :

dans l’inertie clinique, je connais les recommandations.

Je décide de ne pas traiter, par exemple, à cause de

biais inhérents au mode de raisonnement humain.

C’est le cas quand je ne traite pas un patient souffrant

d’arythmie par anticoagulants parce que, 15 jours

auparavant, j’en ai traité un qui a fait une hémorragie.

M. L : Mais dans ce cas, justement, on ne peut pas

dire que c’est une bonne raison, c’est difficile de

parler d’inaction appropriée.

Pr G. R : En toute justice, le médecin serait condam-

nable. Mais je pense qu’il faudrait dire au juge :

n’oubliez que le médecin est un être humain. J’aurais

tendance à comprendre ça. L’important, ce n’est pas

d’avoir fait des erreurs, c’est de ne pas en apprendre.

La méprise catastrophique de l’EBM est de dire : les

émotions et les heuristiques sont des sources d’erreur

et il faut les supprimer. C’est une faute parce que

nous en avons besoin. Nous les enlever n’aboutit

qu’à une seule conclusion : il n’y a plus besoin de

docteurs, un programme fera cela très bien.

M. L : Et alors ? Si plus de gens sont mieux soignés

au final ?

Pr G. R : Statistiquement, c’est vrai, et c’est pour

cela que l’EBM est un outil fantastique pour les

pouvoirs publics. Mais il y aura des cas où ce sera

mauvais. Ce n’est pas moi qui le dit, c’est Aristote.

Quiconque connaît l’universel et pas le singulier, se

trompera souvent car on ne soigne pas l’universel,

mais le singulier.

M. L : Il y a aussi une autre description possible

des tâches de l’EBM : non pas remplacer la décision,

mais plutôt passer à la moulinette la littérature

médicale afin de dégager les recommandations.

Bien sûr, il ne s’agirait que de la première étape,

mais il s’agirait d’une réflexion méthodologique

pertinente pour établir le résultat de cette

première étape.

Pr G. R : C’est vrai, mais il se pose à ce niveau-là

un autre problème. Si les études montrent qu’un

traitement contre le diabète fait baisser l’hémoglo-

bine glyquée de 1 %, beaucoup de gens ne peuvent

s’empêcher de penser que l’hémoglobine glyquée de

leurs patients baissera de 1 %, et qu’il y a moins de

5 chances sur 100 que cela ne soit pas le cas. Mais

c’est complètement faux : dans cette étude, il y aura

des gens pour qui elle a baissé de 4 % et d’autres

pour qui elle a monté de 2 %, et ce sera peut-être

le cas du patient individuel que j’ai à traiter.

M. L : Mais ça, ce n’est pas une objection que l’on

peut faire à l’EBM : c’est plutôt une objection que

l’on peut faire à ceux qui interprètent mal les

recommandations qu’elle vise à établir.

Pr G. R : Oui, mais malheureusement, nous sommes

de mauvais statisticiens, c’est un fait. Et il y a plus :

quand on donne un traitement à Monsieur X, le seul

moyen de savoir si cela va marcher, ce ne sont pas

les statistiques, c’est d’essayer le traitement, et de

revoir le patient trois mois plus tard pour vérifier si

son hémoglobine glyquée a baissé.

M. L : Mais l’idée n’est-elle pas justement que

la décision naturelle de l’humain est moins

performante que la décision correctement

basée sur des statistiques ? N’est-ce pas cela

que les partisans de l’EBM prônent ? Au fond, ils

s’appuient, je pense, sur le constat qu’un groupe

d’experts sans méthode réductible à des règles fait

moins bien qu’un algorithme de décision simple

basé sur des statistiques. Peu importe que nous

ne décidions pas ainsi et n’y parvenions pas : c’est

comme cela qu’il faudrait faire.

Pr G. R : Effectivement, ils ont raison. Du point de

vue de l’économie de la santé et de la santé publique,

c’est raisonnable de s’appuyer sur des recommanda-

tions. Mais du point de vue de la santé individuelle,

c’est faux, complètement faux. L’inertie clinique, c’est

l’expression même de ce malaise : ce que j’appelle

la véritable inertie clinique, celle-là, il est vrai qu’il

faut la combattre.

M. L : Alors justement : dans le livre, vous utilisez

une expression sur laquelle je voudrais revenir.

Vous distinguez l’inertie clinique de « l’inaction

appropriée ». Dans quel cas sommes-nous dans

Tout Prévoir — mai 2013 n° 441

M. L : Et le patient, ne faut-il pas qu’il participe

à la décision ?

Pr G. R : Eh bien justement, dans ce cas, il ne peut

pas. Il subit passivement ce que prescrit un livre de

recettes. Le médecin est d’ailleurs bien content de

les trouver, parce que cela lui fait gagner du temps.

M. L : Le manque d’observance, n’est-ce pas la

manière d’y participer malgré tout ?

Pr G. R : Dans mon livre sur l’observance, je n’avais

pas encore découvert Kanheman. Mais l’observance

ou son absence, c’est l’application par le patient

des heuristiques dans la prise de décision qui le

concerne. Par exemple, si le médecin a une aversion

au risque de long terme du diabète, le patient, lui

est conduit par une aversion à court terme au risque

d’hypoglycémie.

M. L : Une dernière question : le médecin qui

prend une décision individuelle contre les

recommandations ne connaît pas les déterminants

individuels, ses préférences réelles aussi bien

que les particularités biologiques de sa situation.

Pourquoi dans ce cas sa décision individuelle

serait-elle plus justifiée qu’une recommandation

générale ?

Pr G. R : Cette idée m’est insupportable. Je la com-

prends : elle dit qu’il vaut mieux prendre une décision

statistique, parce que vous n’arriverez jamais, seul, à

prendre une décision correcte. Je crois profondément

à la nécessité de la médecine, et à partir du moment

où il doit y avoir une médecine, la décision doit être

individuelle. Et j’emmerde l’EBM. Si les médecins

doivent être remplacés par des ordinateurs, il est

temps que je prenne ma retraite. ■■

• Evidence-Based Medicine, EBM :

Médecine fondée sur les preuves. Un mouvement

très influent dont le principal résultat est une hié-

rarchie des preuves d’efficacité des traitements (voir

tableau1 : ci-dessous).

• Dreyfus : philosophe américain, spécialiste des

sciences cognitives. L’article dont il est question dans

cet entretien est disponible en français dans D. Andler,

Introduction aux sciences cognitives, Gallimard, Paris, 2004.

• Heuristique : procédure de raisonnement rapide,

mais peu fiable, utilisée par les humains pour résoudre

un problème (par exemple pour prendre une décision).

• Inaction appropriée : décision justifiée de ne pas

appliquer une recommandation que l’on connaît (par

exemple, ne pas intensifier un traitement pour faire

baisser l’hypertension d’un patient).

• Kahneman et Tversky : dans une série d’études

au début des années 1970, ces deux chercheurs

ont remis en cause l’hypothèse que les décisions

humaines sont rationnelles et objectivement opti-

males, et ont proposé une description de la déci-

sion humaine de fait : ils sont à l’origine de la notion

d’heuristique.

• Phillips : médecin et chercheur d’Atlanta (USA) qui a

le premier utilisé l’expression « inertie clinique », qu’il

décrit comme un obstacle qu’il faudrait surmonter

pour améliorer la prise en charge réelle des patients

diabétiques.

• Théorème de Bayes : le théorème de Bayes défi-

nit la probabilité d’un événement A étant donné un

événement B, en fonction des probabilités en général

des événements A et B, et de la probabilité de l’évé-

nement B étant donné l’événement A. Ce théorème

sert de fondement à une approche dite bayesienne

de la décision en général, et de la décision médicale

en particulier.

• Théorie de la décision : domaine de recherche

défini par des mathématiciens, des économistes et

des philosophes, tendant à décrire mathématiquement

la décision, soit réelle, soit idéale.

RepèRes

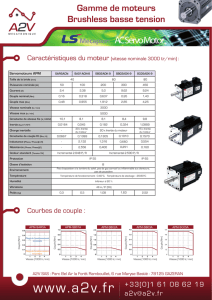

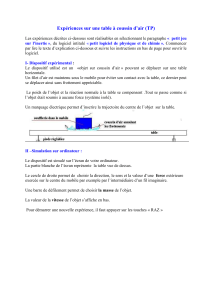

Tableau 1 : Niveau de preuve scientifique

fourni par la littérature (études thérapeutiques),

et grade des recommandations

qui en découlent (HAS)

Niveau de preuve scientifique fourni par

la littérature (études thérapeutiques)

Niveau de preuve

scientifique

fourni par la

littérature (études

thérapeutiques)

Niveau 1

– Essais comparatifs randomisés de forte puissance

– Méta-analyse d’essais comparatifs randomisés

– Analyse de décision basée sur des études bien

menées

A

Preuve scientifique

établie

Niveau 2

– Essais comparatifs randomisés de faible puissance

– Études comparatives non randomisées bien

menées

– Études de cohorte

B

Présomption

scientifique

Niveau 3

– Études de cas témoins

C

Faible niveau de

preuve

Niveau 4

– Études comparatives comportant des biais

importants

– Études rétrospectives

– Séries de cas

17

perspectives

sagesses médicales - entretien

1

/

4

100%