Amnésia, «hybris» e implosão institucional Amnésie, hubris

55

Amnésia, «hybris» e implosão institucional

Amnésie, hubris et implosion institutionnelle

Patrick Boumard (Université de Brest)

Resumo

Uma ilusão pedagógica dominou quase todo o século XX, resumida no lema de uma revista de pedagogia

francesa: mudar a escola para mudar a sociedade, mudar a sociedade para mudar a escola.

A educação, tal como foi vista pelos grandes pedagogos do século XX, traduz-se mais por valores do que

por uma missão (cf., em França, os «Hussards noirs de la République»). Enquanto prática social, a

educação é uma intervenção (daí o interesse, mais tarde, de muitos educadores e sobretudo de muitos

teóricos da educação pela investigação-acção).

Pode questionar-se a validade do conceito de deontologia na educação, na medida em que a docência

vai para além de uma simples «profissão» (embora tenha pro-fiteo), e ainda mais porque a educação

não é um ofício, ao contrário da insistência actual sobre a funcionalidade («ofício de aluno», com

réplica da metáfora do «ofício de professor»).

Em contrapartida, a ética está sempre presente, não só no sentido de referências sociais a que

chamados valores.

Embora não traga para este debate essas noções, nos termos flutuantes na história da filosofia da

distinção entre ética e moral, a dimensão educativa obriga a introduzir na práxis do educador uma

relação entre ética e política, nem que seja para as separar como o faz Espinosa, ao contrário de

Platão, que as hierarquiza.

Que especificidade ao nível do Ensino Superior?

Amnésia:

esquecemo-nos das Universidades da Idade Média, que dominavam de forma organizada todos os

saberes, assim como revelavam a necessidade de adquirir conhecimentos e métodos específicos de cada

universidade na Europa.

«Hybris»:

não tanto no sentido de excessos como de desmedida, ou seja, ausência de regulamentação. Na

universidade actual, não há nenhum mediador.

A pretexto da liberdade (cf. George Lapassade «Nós, professores universitários, somos pagos para ser

livres»), a Universidade tem todos os poderes.

Sobre os alunos:

O professor define o programa, escolhe os assuntos, corrige os trabalhos.

Também sobre os valores:

Esta liberdade, sem mediação, deixa toda margem a Maquiavel contra Jean-Jacques Rousseau (o

Contrato Social).

Mas é Maquiavel em pequena escala que tomou o poder, numa deriva da democracia. A democracia

grega era o poder do número e do discurso persuasivo (e era por isso que Platão a detestava, tal como

ela era na visão pelos sofistas, onde tudo se apoiava aliás na grande maioria de excluídos da dita

democracia). A democracia das Luzes, tal com a define Condorcet (incluída na forma extrema de

Robespierre e Saint-Just), acrescenta-lhe a Virtude.

56

A implosão institucional:

Assim temos, e muito mais na universidade do que nos outros sectores da instituição educativa, a

prosperidade dos vícios.

Paradoxo: há uma secundarização do funcionamento interno (o controlo administrativo infindável

perturba a lógica universitária de um trabalho que só se baseia no controlo e na quantificação)

Mas a falta de avaliação e de mediação permite, externamente, todos os abusos de uma democracia

degenerada e pervertida.

Ultrapassada a Idade Média, a universidade, que parecia ter, pela crítica ao poder absoluto dos

«mandarins» tradicionais, perdeu o pé na transição para o Iluminismo e hoje funciona como um

despotismo não iluminado, ao sabor de interesses pessoais, que podem gerar, ao longo de mudanças de

atmosfera, inversões de alianças, de onde a ética é banida ou é mesmo um tabu.

Résumé

Une illusion pédagogique a dominé la quasi-totalité du XXe siècle, résumée dans la devise d’une revue

pédagogique française : changer l’école pour changer la société, changer la société pour changer

l’école.

L’éducation, telle qu’on la voit chez les grands pédagogues du XX, c’est des valeurs plus une mission (cf

en France, les « Hussards noirs de la République »). En tant que pratique sociale, l’éducation est une

intervention (d’où l’intérêt, plus tard, de nombreux éducateurs et surtout théoriciens de l’éducation

pour la Recherche-action).

On peut s’interroger sur la validité de la notion de déontologie dans l’éducation, dans la mesure où le

métier d’enseignant déborde de beaucoup une simple « profession » (même si on y met pro-fiteo), et

encore plus où l’éducation n’est pas un métier, au contraire d’une insistance actuelle sur la

fonctionnalité (« métier » d’élève, en métaphore de « métier d’enseignant »).

En revanche, l’éthique est bien présente, et pas seulement au sens des références sociales qu’on

appelle valeurs.

Sans revenir ici sur le débat, aux termes fluctuants dans l’histoire de la philosophie, entre éthique et

morale, la dimension éducative oblige à introduire dans la praxis de l’éducateur une articulation entre

éthique et politique, fût-ce pour les séparer comme le fait Spinoza, au contraire de Platon qui les

hiérarchise.

Quelle spécificité au niveau du Supérieur ?

L’amnésie :

on a oublié les Universités du Moyen-âge, avec à la fois la maîtrise organisée de tous les savoirs

(Aristote, mais aussi la Renaissance), ainsi que la nécessité d’acquérir les connaissances et démarches

spécifiques de chaque université en Europe.

L’hubris :

non pas tant au sens d’excès que de dé-mesure, i.e. absence de régulation. Dans l’université actuelle, il

n’y a aucun médiateur.

Sous prétexte de liberté (cf. Georges Lapassade : « nous autres, professeurs d’université, sommes payés

pour être libres »), l’universitaire a tous les pouvoirs.

Sur les étudiants :

L’enseignant fixe son programme, il choisit les sujets, il corrige les copies.

57

Sur les valeurs aussi :

Cette liberté sans médiation laisse toute latitude à Machiavel contre Jean-Jacques Rousseau (le contrat

social).

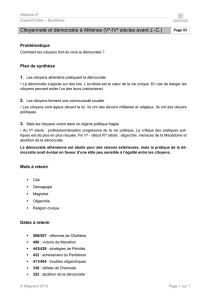

Mais ce sont les Machiavel au petit pied qui ont pris le pouvoir, dans une dérive de la démocratie. La

démocratie grecque, c’était le pouvoir du nombre et de la parole convaincante (et c’est pourquoi

Platon la détestait sous l’espèce des sophistes ; le tout appuyé d’ailleurs sur une énorme majorité

d’exclus de ladite démocratie). La démocratie des Lumières, au contraire, telle que la définit Condorcet

(y compris sous sa forme extrême de Robespierre et Saint-Just), y ajoute la Vertu.

L’implosion institutionnelle :

Ainsi s’étalent aujourd’hui sous nos yeux, et beaucoup plus dans l’université que dans les autres

secteurs de l’institution éducative, les prospérités du vice.

Paradoxe : une secondarisation du fonctionnement à l’interne (les contrôles administratifs incessants

perturbent la logique universitaire d’un travail qui ne repose pas que sur le contrôle et la

quantification).

Mais une absence d’évaluation et de médiation qui permettent, à l’externe, tous les abus d’une

démocratie dégénérée et dévoyée.

L’université, qui semblait avoir, par une critique du pouvoir absolu des « mandarins » traditionnels,

dépassé le Moyen-âge, a raté le passage aux Lumières et fonctionne aujourd’hui comme un despotisme

non éclairé, mais simplement mené par les intérêts personnels, qui peuvent générer au fil des

changements d’atmosphère des renversements d’alliance d’où l’éthique est bannie, voire taboue.

Une illusion pédagogique a dominé la quasi-totalité du XXème siècle, résumée dans la devise d’une

revue pédagogique française (Les cahiers pédagogiques): « changer l’école pour changer la société,

changer la société pour changer l’école ».

L’éducation, telle qu’on peut la voir décrite chez les grands pédagogues du XXème siècle, consiste à

articuler des valeurs avec une mission (en France, on pense aux instituteurs de la IIIème République,

qu’on appelait les « Hussards noirs de la République »). Puis on s’est aperçu que, en tant que pratique

sociale, l’éducation est une intervention, comme peut en décerner les prémices chez Freinet et ensuite,

plus explicitement, dans la Pédagogie institutionnelle (d’où l’intérêt, plus tard, de nombreux

éducateurs et surtout théoriciens de l’éducation pour la Recherche-action).

On peut s’interroger sur la validité de la notion de déontologie dans l’éducation, dans la mesure où le

métier d’enseignant déborde de beaucoup une simple « profession » (même si on y met pro-fiteo), et

encore plus si on ne réduit pas l’éducation à un métier, au contraire d’une insistance actuelle sur la

fonctionnalité (« métier » d’élève, en métaphore de « métier d’enseignant ». On parle même

aujourd’hui de « métier de parent » !).

En revanche, l’éthique est bien présente, et pas seulement au sens des références sociales qu’on

appelle valeurs.

Je ne m’attarderai pas longuement sur la distinction, aux termes fluctuants dans l’histoire de la

philosophie, entre éthique et morale. Retenons seulement ici que l’éthique concernant l’être en tant

qu’être, alors que la morale s’attache à des valeurs universelles, on ne s’étonnera pas que les

éducateurs exhibent souvent une sorte de tropisme moralisateur, référé ou non à une transcendance.

Un clivage plus fécond se fera jour si on compare le sens de la focalisation sur l’individu ou sur

58

l’institution. L’être en tant qu’être questionné par l’éthique n’envisagera pas, dans le champ de

l’éducation, la dimension des valeurs universelles telles que la pose la morale.

La dimension éducative oblige à introduire dans la praxis de l’éducateur une articulation entre éthique

et politique, fût-ce pour les séparer comme le fait Spinoza, au contraire de Platon qui les hiérarchise.

On pourrait objecter à bon droit que les présentes considérations, à supposer du moins qu’on les

partage, s’appliquent à l’ensemble du système éducatif. Existe-t-il une spécificité de l’enseignement

supérieur, et si oui, quelle est-elle ? C’est ainsi la validité de ce thème, dans la cadre du colloque, qui

se trouve interrogée.

Si légitimité il y a, celle-ci ne peut pas s’étayer sur une fallacieuse hiérarchie, laissant supposer que le

niveau de l’enseignant est proportionnel à l’ancienneté des élèves. Même si cet implicite existe, de fait,

sous toutes les latitudes, fondée sur une conception réductrice de l’éducation à la complexité des

savoirs acquis (tout en se doublant, dans un grand paradoxe, d’un discours généralisé sur la

prééminence des compétences sur les connaissances !).

Par ailleurs, l’invasion récente de la professionnalisation dans l’appréciation sur la valeur des

universités tend à faire disparaître tout spécificité de l’université, en tout cas en France, dans un fatras

où sont mélangées universités, Grandes écoles de tous genres, classes prépas à n’importe quoi, voire

BTS et DUT (diplômes sans doute d’autant plus recherchés sans doute que, stricto sensu, ils n’existent

plus, puisque la normalisation européenne pose la licence à Bac + 3, alors qu’il s’agit là de diplômes à

bac + 2 !). Tout ce grand mélange a au moins en commun de faire disparaître la spécificité de

l’université, dans sa mission originelle, non réductible à un lycée prolongé de quelques années d’études

en plus.

C’est donc du côtés de l’histoire qu’il faut se retourner pour comprendre quelque chose et distinguer

des éléments particuliers, constitutifs de l’université, et justifiant par la même occasion le présent

thème de réflexion !

L’amnésie :

La pratique actuelle des Universités (normalisation, concurrence, chiffrage des sorties

professionnalisantes, jusqu’au ridicule classement de Shanghai) repose sur le fait qu’on a oublié la

logique des Universités du Moyen-âge, avec à la fois la maîtrise organisée de tous les savoirs (Aristote,

mais aussi la Renaissance), ainsi que la nécessité d’acquérir les connaissances et démarches spécifiques

de chaque université en Europe. Dès la fin du XIème siècle (Université de Bologne, fondée en 1088),

l’université se pose comme « Alma Mater studiorum ». Puis ce sont Paris, Oxford, Salamanque, Padoue,

Coimbra etc.

En 1158, l'empereur Frédéric Barberousse promulgue la Constitutio Habita par laquelle l'université

devient un lieu où la recherche se développe indépendamment de tout autre pouvoir, qu’il soit politique

ou religieux.

Tout cela semble bien loin aujourd’hui, et il a fallu le succès médiatique du Nom de la rose pour faire

revenir le questionnement sur la dimension universelle du savoir (thématique fructueuse des

controverses, à partir de la théologie comme science racine), mais aussi sur l’aspect institutionnel que

pose la prééminence de l’église catholique.

Reste que l’imposition de la norme produit, on le sait, solidairement de la déviance. Et de la dialectique

entre norme et déviance découlent l’apparition des nouvelles connaissances, même si ces ruptures

59

épistémologiques ont pu entraîner quelques ennuis pour des Galilée, Giordano Bruno, sans parler de

Miguel Servet.

La notion d’indépendance du savoir envers le pouvoir repose sur le postulat que l’épistémophilie est au

cœur de l’humain. « L’homme a naturellement la passion de connaître », selon la formule qui débute la

Métaphysique d’Aristote. Cette indépendance ne se justifie que par une confiance dans une sorte de

vertu interne de la démarche de connaissance.

Mais l’université médiévale intègre en premier lieu la valeur de l’institution. C’est parce qu’ils ont

conscience de faire partie d’un même corps que les docteurs du Moyen-âge ont pu défendre à travers

les siècles la légitimité de leur indépendance. On pourrait donc soutenir que l’université classique ne

croise pas la sphère de l’éthique, en tant que celle-ci suppose la dimension individuelle, sans nul besoin

d’une contrepartie collective, telle que la fournit l’institution.

En revanche, la déontologie est au cœur de la pratique universitaire. Elle est une manière de garantie

de la crédibilité de la transmission du savoir, tout autant que de sa production elle-même.

La situation actuelle est très loin de ce tableau historique.

L’hubris :

Comment expliquer cette corruption (au sens chimique du terme) de l’université ?

On peut faire plusieurs hypothèses. J’en distinguerai ici trois, d’ordre différent :

La première explication est d’ordre économique.

La fonction actuelle de l’université, telle que prônée par les pouvoirs, mais aussi recherchée par ses

utilisateurs, devenus aujourd’hui des consommateurs de savoirs directement utilitaires (i.e. injectables

dans un emploi) est précisément des mettre les étudiants sur le marché du travail. Utilitarisme et

rentabilité sont désormais les deux mamelles de l’université. Il s’agit là d’un gauchissement

considérable et très dangereux. Car la fonction de l’université n’est pas, historiquement, d’assurer un

emploi aux étudiants, mais bien de produire et de transmettre les savoirs les plus avancés et les plus

vastes. D’où le nom « Universitas studiorum », qui demeure aujourd’hui en italien : « Università degli

studi ».

La seconde explication est d’ordre social.

On assiste à une perte du sens de l’institution. Certes l’évocation d’un esprit de corps vous a un faux air

de nostalgie médiévale, mais on peut aussi l’envisager comme construction d’une identité collective qui

permet à tout membre de la communauté universitaire de savoir sur quoi reposent les confluences

nécessaires, qui permettent ensuite d’assurer aux débats et aux controverses un terreau culturel

commun.

L’élément de base de la déontologie universitaire est le respect de l’autre, à quoi renvoie le propre

respect que je puis avoir de moi-même.

Et la perte du sentiment d’appartenance est propice à toutes les dérives. Faute d’une dialectique

permanente entre individu et institution, le retour à la loi du plus fort n’est jamais définitivement

conjuré.

Et la troisième explication est d’ordre politique.

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%