Perspectives de l`économie française à l`horizon 2007

Perspectives de l’´economie fran¸caise `a l’horizon 2007

Ga¨el Dupont, Mathieu Plane, Eric Heyer

To cite this version:

Ga¨el Dupont, Mathieu Plane, Eric Heyer. Perspectives de l’´economie fran¸caise `a l’horizon 2007.

2002. <hal-01072190>

HAL Id: hal-01072190

https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-01072190

Submitted on 7 Oct 2014

HAL is a multi-disciplinary open access

archive for the deposit and dissemination of sci-

entific research documents, whether they are pub-

lished or not. The documents may come from

teaching and research institutions in France or

abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est

destin´ee au d´epˆot et `a la diffusion de documents

scientifiques de niveau recherche, publi´es ou non,

´emanant des ´etablissements d’enseignement et de

recherche fran¸cais ou ´etrangers, des laboratoires

publics ou priv´es.

- 178 -

PERSPECTIVES DE L’ÉCONOMIE FRANÇAISE À

L’HORIZON 2007

I. CONCEPTION GÉNÉRALE DE L’EXERCICE

Cette projection de l’économie française à l’horizon de cinq ans

- 2007 en est le terme – a été réalisée par l’Observatoire français des

conjonctures économiques (OFCE) à l’aide de son modèle de simulation de

l’économie française, e-mod.fr. Elle est de nature essentiellement macro-

économique.

Les experts se sont toutefois attaché à en tirer le maximum

d’indications sur l’évolution des finances publiques.

Si les résultats affichés pour les deux premières années (2002 et

2003) peuvent être considérés comme une prévision, les quatre années

suivantes ne décrivent pas le scénario le plus probable, mais plutôt une

extrapolation des tendances à l’œuvre jusqu’en 2001. Il s’agit d’illustrer, par

une projection à cinq ans, les questions et les choix devant lesquels se trouvent

aujourd’hui les responsables de la politique économique.

Dans le but de mettre à disposition des Sénateurs une telle

« illustration » les évolutions macroéconomiques ont délibérément un

caractère tendanciel.

Ce choix influence notamment deux catégories d’hypothèses :

- Le scénario d’environnement international à moyen terme, qui sert

de cadre à la projection de l’économie française, a été élaboré à

partir des estimations de croissance potentielle réalisée par l’OCDE

ou par le FMI pour les zones hors OCDE pour les années 2004 à

2007. Le scénario d’environnement international prolonge donc les

évolutions constatées sur le passé par une hypothèse médiane.

- Les prix des partenaires étrangers de la France évolueraient de

manière telle que la compétitivité prix de l’économie française

serait stable à partir de 2003. Une hypothèse de cette nature a

évidemment un caractère conventionnel, mais il est hasardeux d’en

bâtir une autre dans le cadre d’un exercice de moyen terme.

- 179 -

Au regard des choix opérés, il est logique que les évolutions

macroéconomiques décrites par la projection prolongent les tendances lourdes

à l’œuvre dans l’économie française.

A. UN SCÉNARIO DE CROISSANCE POTENTIELLE

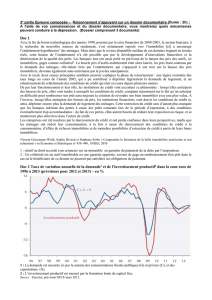

Après trois années de forte croissance (3,6% en moyenne de 1998 à

2000), la France a connu un premier ralentissement en 2001 (1,8%) qui se

prolongerait en 2002 (0,9%). Pour 2003, nous faisons l’hypothèse que

l'économie française progressera de manière modérée, à des rythmes très

proches de ceux anticipés dans la zone euro. La croissance pour l’année 2003

s’établirait à 1,8 % en moyenne annuelle. Elle resterait inférieure à la

croissance potentielle, même en fin d’année. L’année 2003 verrait ainsi le

retour à une croissance molle, conséquence directe de la purge sur les

capacités de production, des incertitudes sur la politique monétaire, des

contraintes sur la politique budgétaire et d’un environnement extérieur

morose.

A moyen terme, le scénario bâti est un scénario dans lequel la

croissance de l'économie française s'établirait au niveau de son potentiel de

long terme. Cette croissance potentielle est, en moyenne sur la période 2003-

2007, de l’ordre de 2,2 % par an et ralentirait à l’horizon 2007 à 2,1 % en

conséquence d’une moindre croissance de la population active.

Concernant les finances publiques, le calage de la politique

budgétaire a donc été inspirée par la programmation pluriannuelle des finances

publiques présentée en janvier 2002 à la Commission européenne. Ce

programme n’intègre pas l’impact du ralentissement constaté depuis le début

de l’année 2001 sur les déficits des administrations publiques et les réactions

de politique économique qui pourraient en découler.

Cela se traduit par une hypothèse de stabilité de l’évolution des

dépenses publiques par rapport à leur rythme de croissance de longue période.

Celles-ci croîtraient de 1,4 % en moyenne sur la période 2003-2007, contre

1,8 % par an de 1995 à 2000.

Alors que les dépenses restent maîtrisées, les recettes fiscales induites

par la croissance permettent certes de réduire le déficit mais pas suffisamment

au regard des engagements européens.

- 180 -

B. UN SCÉNARIO ALTERNATIF DE CROISSANCE PLUS RAPIDE

L’économie française étant marquée par un taux de chômage élevé,

symptôme de ressources productives inutilisées, nous avons envisagé un

scénario de baisse franche du chômage. Afin d’enregistrer un recul du

chômage, la croissance française doit être supérieure à son potentiel de long

terme qui se situe, comme nous l'avons signalé précédemment, aux alentours

de 2,2 % par an. Dans ce scénario, nous supposons que, à partir de 2004, les

conditions seront réunies pour permettre à l'économie française de croître à un

rythme de 3 % en moyenne annuelle. Ce niveau de croissance de l'économie

française est inférieur à celui observé au cours de la période 1997-2000 où la

France a eu une croissance supérieure à son potentiel (3,6 % en moyenne

annuelle). Certes, depuis le début de l’année 2001, les économies mondiales

connaissent un ralentissement net auquel la France n’échappe pas. Le retour

vers une trajectoire de croissance plus élevée devrait demander quelques

trimestres et le ralentissement se prolongerait jusqu’à la fin de l’année 2003.

En moyenne annuelle, la croissance des années 2001, 2002 et 2003 serait de

1,3 %.

Comme l’OFCE l’a déjà exploré dans des travaux antérieurs, une

croissance supérieure à la croissance potentielle suppose deux types de

conditions :

• D’une part, une demande et une offre soutenues sont nécessaires

tant du côté des ménages (au travers de leur revenu disponible brut)

que des entreprises (au travers de leur investissement qui est une

partie de la demande et qui permet d’augmenter les capacités de

production afin de pouvoir satisfaire la demande).

• D’autre part, une évolution structurelle dans la formation de prix et

des salaires est nécessaire. Le taux de chômage n’accélérant pas

l’inflation doit se réduire afin de permettre une baisse du chômage

observé sans que des tensions inflationnistes ne se déclenchent et

compromettent le processus de croissance.

Les hypothèses de productivité étant identiques dans les deux

scénarios, les différences de performances sur le marché du travail

s'expliquent exclusivement par le différentiel de croissance.

Dans ce scénario, l’économie française rattrape ainsi son retard, avec

une croissance supérieure à son taux de croissance potentielle. L’accélération

de l’activité allège la contrainte sur les finances publiques. Alors que les

dépenses restent maîtrisées, la croissance apporte des recettes fiscales qui

viennent réduire le déficit.

- 181 -

Evolution de la capacité de financement dans le scénario à...

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

90-95

95-00

03-07

... la croissance

potentielle

-1,5

-2,9

-2,9

-2,5

-2,2

-2,0

-1,8

-4,4

-3,0

-2,2

... à 3 % -1,5

-2,9

-2,9

-2,2

-1,4

-0,8

-0,2

-4,4

-3,0

-2,1

Sources : INSEE, calculs OFCE

II. PRINCIPALES HYPOTHÈSES DE LA PROJECTION

Par convention, la projection prolonge à l’horizon du moyen terme les

prévisions à court terme (2002-2003) de taux d’intérêt et de taux de change

que l’OFCE vient de présenter1.

A. LE POLICY MIX DANS LES DIFFÉRENTES ZONES

1. Zone euro

En Europe, la politique monétaire n’est guère accommodante et la

politique budgétaire devient progressivement restrictive. Presque tous les pays

de la zone euro se lancent en effet dans des politiques d’assainissement

budgétaire en 2003, particulièrement importantes en Allemagne, au Portugal et

aux Pays-Bas. Ces mesures permettraient certes de réduire le déficit de la zone

euro de 2 à 1,8 % du PIB, mais ce choix de politique économique, similaire à

celui de la première moitié des années 1990, devrait au mieux engendrer une

croissance molle, l’impulsion budgétaire correspondante étant négative. Lors

de la dernière réunion du Conseil des gouverneurs, la BCE a laissé inchangé

son taux minimal de refinancement à 3,25 %. Pourtant, la faiblesse persistante

de l’investissement et le tassement de la consommation combinés au

ralentissement de l’inflation et à la hausse (timide) de l’euro rendent cette

position attentiste plutôt restrictive. Ce taux resterait à ce niveau jusque fin

2003.

2. Etats-Unis

Lors de son comité de politique monétaire du 24 septembre, la

Réserve fédérale a maintenu inchangé le taux des federal funds à 1,75 %.

Jusqu’à présent, le policy mix a exercé un effet contra-cyclique important, la

politique monétaire et la politique budgétaire étant expansionnistes.

1 Cf. Lettre de l’OFCE, n°225, 21 octobre 2002.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

1

/

27

100%