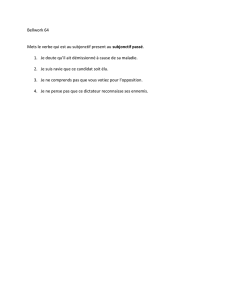

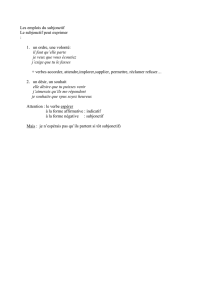

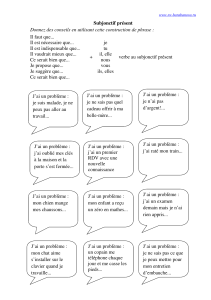

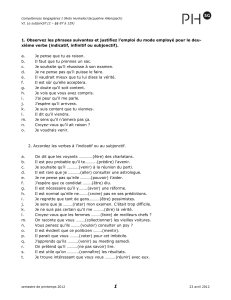

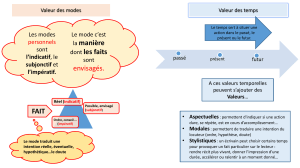

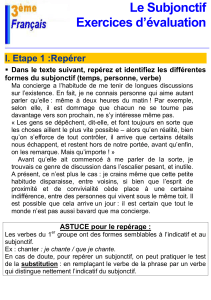

ETUDE LINGUISTIQUE SUR LE SUBJONCTIF DANS FRANCAIS

publicité