mes commentaires

1

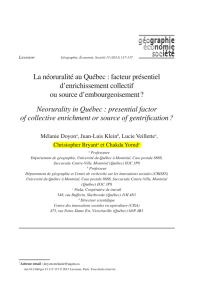

Commentaires sur l’article :

« La néoruralité au Québec : facteur présentiel d’enrichissement collectif

ou source d’embourgeoisement » (le cas de St-Mathieu-de-Rioux) ?

Doyon, Klein, Veillette, Bryant et Yorn

Géographie, Économie, Société 15 (2013) 117-137

1

Bernard Vachon, Ph. D.

Professeur retraité du département de géographie de l’UQAM

Spécialiste en développement local et régional

Développement rural et gouvernance territoriale

2

La décision de commenter cet article a été motivée par cinq raisons :

1. Ce que le auteurs présentent comme le portrait de la néoruralité à Saint-Mathieu-de-

Rioux, le profil socioéconomique dominant des néoruraux de cette communautés ainsi

que les impacts négatifs de la néoruralité sur le dynamisme économique, la cohésion

sociale et l’attractivité de cette petite municipalité rurale, laisse le résident informé et

1

Épreuves de l’article telles que transmises par Juan-Luis Klein le 19 décembre 2013. « C'est une version

finale à 99,9%. » J-L.K.

2

Je suis résident de Saint-Mathieu-de-Rioux depuis 1979. De 1979 à 1989, avec mon épouse et nos trois

fils, nous avons mis sur pied un élevage ovin comprenant 125 brebis. Nous accomplissions toutes les tâches

agricoles liées à cet élevage : entretien des pâturages et de la machinerie, production du fourrage, gestion

du troupeau, mise en marché des agneaux, etc. Parallèlement, j’étais impliqué sans la vie sociale de la

communauté : président de la coopérative agricole, membre du conseil d’administration pour la relance de

la scierie, entraîneur d’une équipe de hockey, candidat à la mairie (1987), fondateur du Comité

d’aménagement et de la qualité de vie de St-Mathieu (qui a notamment préparé et rédigé bénévolement le

premier règlement de zonage, de lotissement et de construction de la municipalité, dont les orientations et

les prescriptions ont été reconnues avant-gardistes par le ministère des Affaires municipales. Ce règlement

qui créait entre autres une zone verte à des fins de conservation et d’activités récréotouristiques et une zone

de ceinture bleue autour des lacs, a été revu plus tard par la municipalité et la MRC et certaines dispositions

ont été modifiées. La rive sud du petit lac St-Mathieu a été exclue de la zone agricole permanente pour fin

de construction domiciliaire et ce n’est qu’au printemps 2013 que le conseil municipal a adopté un nouveau

règlement de zonage, de lotissement et de construction contenant des normes plus sévères en matière de

lotissement et de construction autour des lacs et en bordure des rivières). Ce comité composé de jeunes

agriculteurs, d’artisans des rangs et de résidents du village a eu plusieurs réalisations marquantes : tracé

d’un circuit de vélo de montagne et courses régionales annuelles, reconstruction des 9 croix de chemin et

cérémonies de bénédiction sur deux week-ends consécutifs, exposition d’articles religieux anciens, course

de « boîtes à savon », fêtes de Noël pour les enfants, soirées musicales, petits concerts, repas

communautaires, etc. De 1989 à 2000 le temps passé à St-Mathieu a été limité aux longs week-ends et aux

vacances d’été. Depuis mon départ à la retraite de l’UQAM (2000), nous vivons, mon épouse et moi, entre

six et huit mois par année à notre ferme, Chantemerle, incluant des participations à diverses activités de la

communauté. Durant toutes ces années (35 ans), notre ferme a été un véritable laboratoire à ciel ouvert

d’observation et d’analyse de la transformation économique et sociale d’une petite communauté rurale

d’une région périphérique du Québec. J’ai organisé plusieurs stages en développement local de 6 à 10 jours

pour des étudiants de niveaux bac et maîtrise. Ils logeaient alors dans des familles de la municipalité et

prenaient des repas chez moi.

2

l’observateur averti interloqués. La surprise n’est pas moins grande à la lecture des

derniers paragraphes alors que les auteurs déclarent : « nous constatons une tendance

à l’embourgeoisement villageois. »

Deux explications possibles : 1. le questionnement posé à la fois comme base de l’étude

et hypothèse de recherche, n’aurait pas été suivi d’une démarche d’analyse adéquate,

ce qui aurait conduit à des erreurs de lecture et d’interprétation des faits que

confirmeraient les principaux constats et conclusions de l’article; 2. le contenu de

l’article, suite à un processus de simplification des auteurs, aurait pris une distance par

rapport aux authentiques résultats de la recherche, optant pour des constats et des

conclusions « déjà dans la plume des auteurs ».

Le questionnement des auteurs :

« L’arrivée de néoruraux avec des revenus plus élevés que ceux de la population

résidente renforce-t-elle la collectivité ? Contribue-t-elle à sa croissance économique

et à la création d’emplois ? Permet-elle d’améliorer les conditions de vie des

résidents ? Pourrait-elle constituer une stratégie de développement territorial

durable ? Ou, plutôt, n’est-elle pas une cause d’embourgeoisement (gentrification)

provoquant des conflits sociaux et la dégradation des conditions de vie d’une partie

de la population ? Voilà les questions auxquelles ce texte (article) vise à répondre à

travers l’étude d’une municipalité rurale qui n’est pas sous influence

métropolitaine. »

3

2. La lecture de cet article peut porter à penser que la recherche qui a conduit aux

constats et aux conclusions énoncés n’avait pas les ressources appropriées pour couvrir

et analyser adéquatement la réalité complexe du phénomène de la néoruralité en cours

à Saint-Mathieu-de-Rioux depuis le milieu des années 70, parallèlement à

l’effondrement de l’économie traditionnelle. Or, cet article s’appuie sur deux documents

étoffés : 1. Un rapport de recherche de Solidarité rurale du Québec (SRC) portant sur le

même sujet avec comme cas d’analyse St-Mathieu-de-Rioux, Saint-Alexis-de-Monts et

Val-David, signé par les mêmes auteurs

4

; 2. le Mémoire de maîtrise de Lucie Veillette

3

Doyon, M., Klein, J-L. Veillette, L, Bryant, C. et Yorn, C.; « La néoruralité au Québec : facteur présentiel

d’enrichissement collectif ou source d’embourgeoisement » (le cas de St-Mathieu-de-Rioux) ?

Géographie, Économie, Société 15 (2013), p.120.

4

Chakda Yorn (SRQ), Lucie Veillette (SRQ), Christopher Bryant (UdeM), Juan-Luis Klein (UQAM), Mélanie

Doyon; « Étude de cas sur la néoruralité et les transformations des collectivités rurales » (Val-David, Saint-

Alexis-des-Monts, Saint-Mathieu-de-Rioux), SRQ, juin 2008, 66 p. Yorn et Veillette ont eu un rôle majeur

dans la réalisation de cette étude car ils étaient alors respectivement chargé de projet et agente de

recherche à Solidarité rurale. http://www.ruralite.qc.ca/fichiers/dossiers/Rapport_neoruralite_0.pdf

3

(parmi les cinq auteurs de l’article)

5

qui reprend et approfondit la thématique de

recherche de Solidarité rurale du Québec sur la néoruralité. Ces deux documents sont

nettement plus rigoureux et nuancés dans leurs observations et conclusions que

l’article, et à aucun moment ils n’évoquent « une tendance à l’embourgeoisement »

pour le cas de Saint-Mathieu.

3. Le processus d’ « embourgeoisement villageois » qui semble être présent dans la MRC

de Brôme-Missisquoi comme l’ont démontré les travaux de la chercheure Myriam

Simard du Centre Urbanisation, Culture et Société de l’INRS

6

, est présenté dans l’article

comme hypothèse de recherche dans le cas de Saint-Mathieu-de-Rioux et comme

principale conclusion, sans toutefois que celle-ci soit fondée sur un argumentaire

considérant tous les aspects de la néoruralité de Saint-Mathieu. Plusieurs facettes, et

non les moindres, de la néoruralité de Saint-Mathieu et la spécificité de celle-ci n’ont

pas été traitées, laissant toute la place à d’autres aspects –par ailleurs amplifiés–, pour

confirmer l’hypothèse de départ. C’est un raccourci qui ne joue pas en faveur d’un texte

qui s’affiche comme scientifique.

4. La principale conclusion de cette étude sur le phénomène de la néoruralité à Saint-

Mathieu-de-Rioux, soit « une tendance à l’embourgeoisement villageois », porte une

charge de représentations négatives, voire péjoratives, dont les auteurs ne semblent

pas avoir mesuré pleinement la portée en la décrétant et en l’appliquant implicitement

à l’ensemble du territoire de la municipalité, sans distinction des trois grands secteurs

du territoire qui comportent pourtant de significatives différences en termes

d’occupation humaine, de caractéristiques socioéconomiques des résidents et

d’affectation des sols (le pourtour du grand lac, le village et les rang 3, 4 et 5).

5. Plutôt de laisser passer la chose sous silence j’ai choisi de réagir, non seulement par

souci de rectifier les faits -les dommages auront malheureusement déjà été causés

auprès de certains publics-, mais pour exprimer ma déception au regard d’une

publication universitaire qui aurait dû conduire à un exposé juste de la réalité (bien que

simplifié) par la prise en compte de la complexité et des multiples visages qui

singularisent la néoruralité de Saint-Mathieu et l’impact de celle-ci sur l’évolution de la

petite communauté.

5

Veillette L., 2011, Néoruralité et dynamisation présentielle des territoires ruraux : trois études de cas au

Québec, Mémoire de maîtrise, Département de géographie, Université du Québec à Montréal, 170 p.

Voir pour le texte intégral: http://www.archipel.uqam.ca/3910/1/M12007.pdf

6

http://www.neoruraux.ucs.inrs.ca/terrainsetude.html

4

Des observations couvrant un plus large éventail des facettes de la néoruralité de Saint-

Mathieu et des conclusions nuancées, auraient contribué à une meilleure

compréhension et évaluation d’une réalité de plus en plus présente dans les

communautés rurales du Québec, dont les effets doivent être correctement identifiés et

mesurés puisque qu’ils sont de nature à guider les décisions des autorités locales en

matière d’aménagement et de développement du territoire. En outre, cet article aurait

pu procurer une grille objective de réflexion sur les avantages socioéconomiques réels

et le potentiel d’effets positifs et négatifs susceptibles d’être considérés dans

l’élaboration d’une vision, d’une stratégie et d’une démarche d’aménagement et de

développement local pour Saint-Mathieu. Plutôt de se commettre dans une conclusion

hasardeuse (ce que ne font ni le rapport de recherche de SRQ, ni le Mémoire de maîtrise

de Lucie Veillette à la source de cet article), les signataires de l’article n’auraient-ils pas

mieux fait d’assurer une valeur de référence à leur production, faisant ainsi œuvre

pédagogique ?

La néoruralité et ses néoruraux constituent une force de reconquête et de

recomposition économique et sociale des territoires ruraux, en lien étroit avec la trame

globale d’occupation du territoire (réseau urbain et espaces ruraux en relation

d’interdépendance et de complémentarité), qui n’est pas sans rapport avec l’évolution

de la structure économique et de la logique de localisation des familles, des travailleurs

et des entités de production que vient modifier le facteur de mobilité accrue. Du fait de

la grande diversité des situations dans l’expression du mouvement de néoruralité,

encore peu étudié au Québec, les contributions à la compréhension de ce phénomène

et de ses impacts ne doivent-elle pas coller au plus près des réalités locales en évitant le

piège des généralisations ?

Des conclusions importées de situations vécues ailleurs

Les constats et les principales conclusions de l’article contenus dans les deux

paragraphes qui suivent, soulèvent à la fois étonnement et interrogations chez ceux qui

connaissent bien la situation de Saint-Mathieu :

« En fait, la néoruralité qu’on observe aujourd’hui à Saint-Mathieu-de-Rioux

s’apparente davantage à un embourgeoisement villageois plutôt qu’à un nouveau

dynamisme économique consécutif de la présence de nouvelles populations. » (…)

« Nous avons en effet pu constater dans le village étudié une augmentation de la

population due à l’arrivée de néoruraux, essentiellement retraités, en plus d’une

appréciation du commerce local et de la valeur des résidences. Mais nous avons

5

vu aussi que cela a des effets potentiellement négatifs, sur l’environnement et sur

la cohésion sociale. En fait, nous constatons davantage une tendance à

l’embourgeoisement villageois. » (…)

« Pour que l’économie résidentielle représente une véritable alternative et crée

réellement une économie locale, la présence de nouvelles populations ne doit pas

porter atteinte à l’attractivité du lieu ni à la capacité des anciens résidents de

bénéficier de l’enrichissement créé par la nouvelle population. Or, c’est ce qui se

produit actuellement à Saint-Mathieu-de-Rioux. » (…)

« Nous pouvons donc conclure du cas analysé que l’attrait des nouvelles

populations à plus haut revenu doit se combiner avec la reconversion de

l’économie locale permettant la création d’emplois locaux et aussi l’intégration

sociale. »

Les conclusions qui portent sur « l’embourgeoisement villageois » de la communauté de

St-Mathieu et sur les effets « négatifs sur la cohésion sociale » sont des conclusions qui

véhiculent ce qui est devenu, malheureusement, un lieu commun, un raccourci issu de

recherches exploratoires récentes, construit à partir d’une réalité qui existe ailleurs, que

l’on pose comme base d’explication au cas de Saint-Mathieu. La démarche scientifique

ne doit-elle pas se méfier des transferts hâtifs de résultats d’études obtenus dans des

contextes spécifiques ?

7

L’occasion était belle pourtant d’enrichir ce nouveau champ de

connaissance d’une démarche d’analyse et d’une méthodologie qui auraient tenu

compte des spécificités territoriales et socioéconomiques de Saint-Mathieu pouvant

conduire à des constats et conclusions inédites (ce que font les deux recherches

précitées, notamment le Mémoire de Lucie Veillette, mais non l’article).

Des faits à rectifier :

1. Si l’augmentation de la population de St-Mathieu est due principalement à l’arrivée

de néoruraux, ces derniers sont loin d’être « essentiellement des retraités à haut

7

La chercheure Myriam Simard de l’INRS qui a constaté, dans le cadre de ses travaux sur la néoruralité de

la MRC de Brôme-Missisquoi, des signes de ce qui a été identifié comme des manifestations de

« l’embourgeoisement rural », invite toutefois à la prudence à l’égard d’une conclusion générale qui irait

dans ce sens, alors qu’elle présentait une communication avec sa collègue Laurie Guimond, à un colloque

international: Laurie Guimond et Myriam Simard; Néoruralité et embourgeoisement des campagnes

québécoises : un regard nuancé. Colloque de l’Association de science régionale de langue française.

Rimouski, 25 août 2008 (http://www.neoruraux.ucs.inrs.ca/PDF/Guimond.pdf).

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

1

/

23

100%