L`axe chronothétique et l`axe chronogénétique dans l

STUDIA UBB PHILOLOGIA, LX, 4, 2015, p. 123 - 136

(RECOMMENDED CITATION)

L’AXE CHRONOTHÉTIQUE ET L’AXE CHRONOGÉNÉTIQUE

DANS L’ACTUALISATION DE L’HYPOTHÈSE EN FRANÇAIS

ET EN ESPAGNOL. ÉTUDE APPLIQUÉE À « CANDIDE »

DE VOLTAIRE

PILAR SARAZÁ CRUZ1

ABSTRACT. The Chronothetic and the Chronogenetic Axes in Hypothesis

Actualisation in French and Spanish. Applied Study to Voltaire’s "Candide".

The application of the theories guillaumiennes to "Candide" in this work, compar

the French text with the translation in Spanish, and it is founded on the fact that

the expression of the hypothesis in both language materializes of different form

and that it uses verbal booths that are not always coincidental. In fact, the French

subjunctive is great less used that the spanish hypothesis. In french should have

expressed by the indicative times.

Key words: Linguistics. Translation. Systematic of the language. Voltaire, ”Candide”

REZUMAT. Axa cronotetică și axa cronogenetică în actualizarea ipotezei în

franceză și în spaniolă. Aplicarea teoriilor lui Guillaume la Candide de Voltaire,

pe care o prezentăm în acest articol, comparând textul francez cu traducerea în

spaniolă, își găsește temeiul în faptul că expresia ipotezei se materializează diferit

în cele două limbi și face apel la diferite resurse verbale ce nu sunt întotdeauna

coincidente. În fapt, conjunctivul francez este mult mai puțin utilizat decât

conjunctivul spaniol, fapt ce permite ca ipoteza să fie exprimată în franceză prin

timpuri ale indicativului.

Cuvinte cheie : lingvistică, traducere, sistematica limbajului, interpretare, Voltaire,

„Candide”

1 Maître de Conférences. Université de Cordoue. UER Traduction et Interprétation. Thèse de

Doctorat : « Arquitectónica del tiempo en « À la Recherche du temps perdu de Marcel Proust”.

Recherche : Linguistique psychomécanique. Marcel Proust. Phonétique française. Français

fonctionnel pour l’enseignement de la langue française aux adultes universitaires. E-mail :

pilarsaraza@hotmail.com

Provided by Diacronia.ro for IP 88.99.165.207 (2017-06-04 00:59:41 UTC)

BDD-A23018 © 2015 Editura Presa Universitară Clujeană

PILAR SARAZÁ CRUZ

124

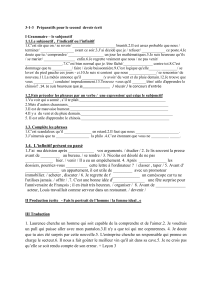

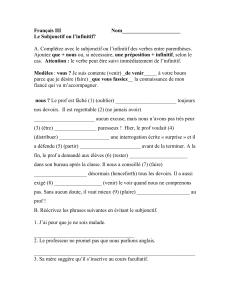

Dans les travaux sur la Psychomécanique du Langage, à notre avis, on doit

toujours partir des sources guillaumiennes pour ne pas trop s’éloigner du but

principal que nous nous proposons : la diffusion des théories de Gustave

Guillaume :

« … la pensée, construisant la langue, inscrit son action constructive entre des

limites - qu’elle se donne selon le problème à résoudre - et, entre ces limites, se donne

la liberté d’un mouvement dans les deux sens, dans l’axe chronothétique et dans l’axe

chronogénétique »2

(Leçon 13 Fev. 1948 (Série C) p. 105)

Nous allons observer comment dans l’actualisation de l’hypothèse, on

s’approche parfois de l’univers temps, parfois de l’univers espace, suivant l’emploi

de différentes formes verbales qui peuvent exprimer des fait probables, possibles

ou certains.

A cet égard, et pour l’analyse des différents temps ou modes, nous établissons,

dans notre étude, une échelle qui part de l’observation du fonctionnement de

l’infinitif, du futur et du conditionnel. Tous trois comportent dans leur propre

constitution une charge d’hypothèse par suite de la présence du –r- .

Puis, nous étudions le subjonctif porteur de deux chronotypes, à cause du

mouvement du temps dans les deux sens, ascendant et descendant. Ensuite, nous

observons l’usage de l’indicatif imparfait employé avec une valeur hypothétique

qui substitue, dans certains cas, l’imparfait du subjonctif ou même le conditionnel

simple.

En tout cas nous faisons une analyse au niveau de la langue en puissance

et en même temps nous étudions les exemples au niveau du discours, en comparant

l’expression de l’hypothèse et en français et en espagnol - à travers l’observation

du fonctionnement des temps verbaux dans l’œuvre de Voltaire “Candide”.

Ce choix répond à des raisons différentes. D’une part, nous avons travaillé

l’œuvre avec nos étudiants, puis il s’agit d’un chef-d’œuvre magnifique, superlatif,

philosophique, ironique et amusant et finalement il montre un état de la langue

française à mi-chemin entre le français actuel et l’ancien français, ce qui peut nous

aider à bien comprendre, la disparition du mode subjonctif et le remplacement de

ses formes par d’autres formes de l’indicatif et même par des modes nominaux.3

En outre, la philosophie de Candide établit un certain type de causalité:

“…il n’y a jamais d’effets sans cause…”.

2 Pour les citations des Leçons nous signalons la date et la page du volume : Leçons de

linguistique de Gustave Guillaume 1948-49B. Les Presses de l’université de Laval-Québec.

Klincsieck-Paris, 1971

3 VOLTAIRE : Romans et contes (préface de Roland Barthes). Coll. Folio. Gallimard, 1972.

VOLTAIRE : Cádido-Zadig. Biblioteca de bolsillo. Madrid. EDAF, 1.971

Provided by Diacronia.ro for IP 88.99.165.207 (2017-06-04 00:59:41 UTC)

BDD-A23018 © 2015 Editura Presa Universitară Clujeană

L’AXE CHRONOTHÉTIQUE ET L’AXE CHRONOGÉNÉTIQUE DANS L’ACTUALISATION DE L’HYPOTHÈSE

125

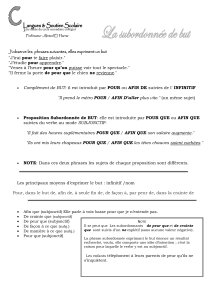

Cela peut être comparé, dans un certain sens, avec les théories de

psychomécanique du langage selon lesquelles, la chronologie de raison impose

“un avant” et un “après”, établissant des limites entre lesquelles, la pensée se

donne la liberté d’un mouvement dans les deux sens.

Nous aimons Voltaire parce qu’il représente la défense de la raison. Il a

toujours lutté par une cause juste et naturelle et contre la corruption et la bêtise.

Finalement on peut approcher Guillaume de Voltaire en ce qu’il conçoit

l’univers d’une manière géométrique : “Dieu a crée le monde comme un géomètre,

non comme un père…”

Pour Guillaume l’idée du temps est expliquée à l’aide de l’idée de l’espace.

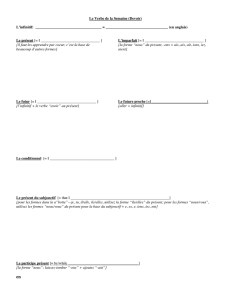

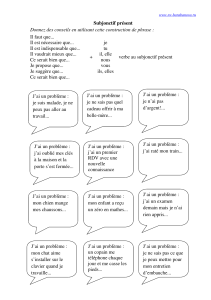

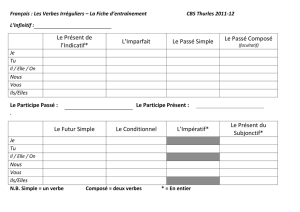

Pour l’analyse de l’actualisation de l’hypothèse, au niveau de la langue, nous

partons du schéma suivant de Gustave Guillaume, différenciant l’axe chronothétique

de l’axe chronogénétique.

(Leçons 1939S, p. 233)

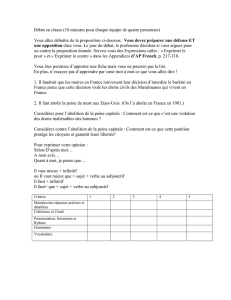

Le français moderne a conservé la construction subjonctive quand il s’agit

de l’aspect composé, et l’a éliminée quand il s’agit de l’aspect simple. L’aspect

composé présente comme verbe un auxiliaire, c’est-à-dire un verbe qui reste par

subduction, au-dessous de son sens plein, au-dessous de lui-même. Il se produit

ainsi que le mouvement subductif vient s’ajouter au mouvement hypothétique.

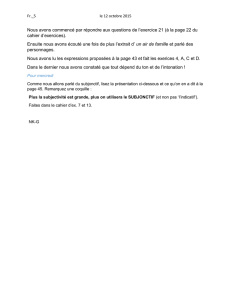

En résumé, dans le français moderne, pour ce qui est des propositions

hypothétiques, les choses se présentent comme suit :

Provided by Diacronia.ro for IP 88.99.165.207 (2017-06-04 00:59:41 UTC)

BDD-A23018 © 2015 Editura Presa Universitară Clujeană

PILAR SARAZÁ CRUZ

126

1.- Si je pouvais, je partirais

2.- Si je l’avais fait, j’aurais réussi

3.- Si je l’eusse fait, j’eusse réussi (Ibid.)

Quand paraît la construction indicative si je le pouvais, je partirais, c’est

que l’hypothèse se laisse porter à l’actualité et le mode indicatif devient possible.

Ce type de construction n’est pas possible en espagnol. L’imparfait du mode

indicatif n’a pas la capacité d’exprimer l’hypothèse. Il faut dans ce cas employer

l’imparfait du subjonctif : « Si pudiera, me iría ».

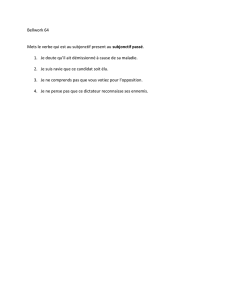

INFINITIF – FUTUR - CONDITIONNEL

Le mode infinitif latin, situé tout au fond de la perspective modale, exprime une

interruption de la chronogénèse aussi précoce qu’il est possible : la coupe transversale

qui intercepte le développement de la chronogénèse survient tout à fait au début de

celle-ci, avant qu’elle n’ait produit les résultats qu’il faut attendre de sa progression.

(1944a, P139)

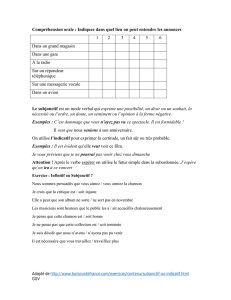

L’image verbale in posse, représentée par l’infinitif, est celle du verbe qui

n’a fait aucune dépense de lui-même, qui constitue un possible non encore entré

dans le réel ; l’image verbale in fieri, représentée par le participe présent, constitue

un état plus avancé de réalisation : le verbe est perçu en partie accompli et en

partie inaccompli; quant à l’image verbale in esse, représentée par le participe

passé, elle est l’expression d’un verbe accompli en totalité et qui a fait la dépense

entière de la puissance qu’il contient. Le participe passé est, pourrait-on dire, la

forme morte du verbe. La superposition de ces trois formes dans la chronothèse

initiale du français peut être figurée comme suit :

Provided by Diacronia.ro for IP 88.99.165.207 (2017-06-04 00:59:41 UTC)

BDD-A23018 © 2015 Editura Presa Universitară Clujeană

L’AXE CHRONOTHÉTIQUE ET L’AXE CHRONOGÉNÉTIQUE DANS L’ACTUALISATION DE L’HYPOTHÈSE

127

(L.1944A, p. 149)

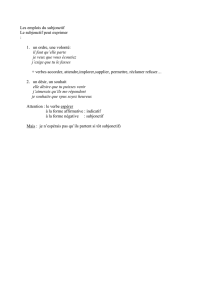

L’infinitif représente la moindre représentation de l’idée de l’image temps :

« J’espère bien la voir… » (154)4

« Espero verla… » (38)

Dans cet exemple, il n’y a ni marque de personne ni de temps, mais on

peut parler d’une certaine actualisation d’un fait qui se présente hypothétique,

puisque l’idée est inscrite dans une possibilité, renforcé par le modificateur

« bien ». On ne sait pas quand, mais on peut observer une certaine limite où

Candide aura « bien » l’occasion de voir son aimée.

Par contre dans d’autres exemples, on présente l’infinitif comme une

forme ouverte et décadente qui représente une sorte d’infinitude dans l’espace et

le temps :

« …y a-t-il rien de plus sot que vouloir porter continuellement un fardeau qu’on veut

toujours jeter para terre… ? d’avoir horreur à son être et de tenir à son être ? » (167)

« Hay cosa mas necia que empeñarse en cargar continuamente con un fardo que

uno puede arrojar cuando quiera, tener horror de la propia existencia y querer

existir… ? (55)

4 Nous indiquons le numéro de page des éditions citées de Candide

Provided by Diacronia.ro for IP 88.99.165.207 (2017-06-04 00:59:41 UTC)

BDD-A23018 © 2015 Editura Presa Universitară Clujeană

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

1

/

14

100%