Les Notes - Amis du Festival d`Aix

Les

Notes

Les

Notes

des

Amis

du

festival

d’art

lyrique

d’Aix

en

Provence

04

A la n juin dernier, les Amis du Festival ont eu le

bonheur de recevoir Teresa Berganza dont on connaît

l’attachement à Aix-en-Provence et la dèle amitié pour

notre association. A cette occasion, nous avons réalisé avec

elle un entretien que nous sommes heureux de publier

dans ce numéro.

M. Bernard Foccroulle nous réunit le 9 décembre à 18h

au Musée des Tapisseries (Palais de l'ancien Archevêché,

Place des Martyrs de la Resistance à Aix-en-Provence). Il

nous présentera le beau programme 2011 du Festival, ce

sera aussi une occasion de dialogue entre les Amis et le

Festival dans l’esprit du partenariat que nous développons

ensemble. Nous espérons vous y rencontrer nombreux.

Pour ce numéro, nous avons décidé de nous concentrer

sur une remarquable nouvelle production du Festival

2011 : Le Nez de Chostakovitch. Christine Prost a rédigé

un article sur la pièce de Gogol et son adaptation lyrique

et Alain Perroux un article sur la mise en scène de

William Kentridge telle qu’il a pu la voir en mars 2010 au

Metropolitan Opera de New York en avant première de la

production d’Aix.

Enn, vous connaissez notre préoccupation constante:

satisfaire les attentes de nos adhérents en matière

d’activités culturelles. Anne Dussol, responsable de ce

secteur, nous présente le programme à venir jusqu’à n

juin 2011.

Bonne lecture et à bientôt,

Henri Madelénat

Président

Décembre

2010

É

Édito

...

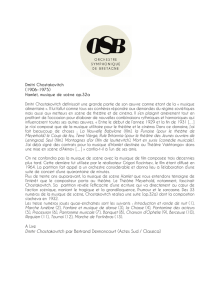

Bonjour Teresa, dans Capriccio la question est posée :

« Prima la musica - dopo le parole ou prima le parole - dopo la musica», quelle est votre

réponse à cee question ?

Il n’y a pas de réponse tranchée,

je suis une musicienne au service

de l’interprétation, c’est le privi-

lège du chanteur de dire un texte,

la musique et la parole forment

un tout à l’opéra.

E

Entretien Photo Serge Mercier/La Provence

Entretien avec TERESA BERGANZA

Par quel chemin du destin êtes-vous devenu chanteuse ?

Je suis née dans une famille heureuse malgré les

guerres dont je garde un souvenir horrible. Mon

père avait appris la musique à l’école. Grâce à un

héritage de ma mère, on a acheté un piano dont

jouait mon père. Très jeune j’ai entendu de la mu-

sique de Wagner, de Puccini et des chants popu-

laires. Mon père s’est aperçu que j’avais une oreille formidable. Il

m’a appris à jouer du piano. Il était très dur avec moi. A l’universi-

té, je suis entrée au conservatoire, j’y ai étudié le solfège pendant

quatre ans, le piano pendant huit ans et l’orgue pendant quatre

ans. J’étais la lle la plus heureuse du monde, je passais toute la

journée à faire de la musique. On me disait toujours : pourquoi tu

ne chantes pas? Je suis donc allée voir le professeur Lola Rodri-

guès Aragon, elle avait été l’élève d’Elisabeth Schumann. Je me

souviens, il y avait des voix meilleures que la mienne. Le profes-

seur m’a conseillé de consulter un médecin qui m’a d’abord impo-

sé 15 jours de silence et m’a appris à respirer. Le professeur m’a fait

chanter de la musique ancienne, Monteverdi, Scarlatti, Vivaldi. J’ai

continué à pratiquer beaucoup d’exercices de gymnastique respi-

ratoire. J’étais évidemment aidée par ma grande connaissance de

la musique. Le chant a pris ainsi le dessus sur le piano pour lequel

j’étais douée. D’ailleurs, j’aurais aimé jouer du violoncelle qui re-

produit un son si près de la voix humaine et qui est un instrument

si sensuel, mais, je n’ai pas eu le temps, ce sera pour une autre vie !

Pourriez-vous nous raconter les débuts de votre carrière de chanteuse ?

J’ai accompagné mon professeur au concours de chant de Tou-

louse, c’était en 55, c’était aussi par hasard car elle voulait pré-

senter une autre chanteuse. Peter Diamant du LSO et Liese Asko-

nas de Covent Garden m’ont remarquée. Peu de temps après, j’ai

participé au congrès des jeunesses musicales à Madrid, j’ai été

la meilleure dans des mélodies espagnoles. Ada Finzi, Manager

artistique, m’a ainsi remarquée et m’a fait venir à Milan. Il y avait

à cette époque une formidable équipe autour d’Ada : Mirella Freni,

Luigi Alva, Fiorenza Cassotto, Nicolas Ghiaurov, Graziella Sciutti,

Claudio Abbado, Alexis Weissenberg ; Giulini a aussi travaillé

avec elle. Ada Finzi m’a proposé de jouer dans le Comte Ory à la

Scala. J’ai accepté, mais, comme vous le savez, la Scala ouvre tard

en saison, nous sommes en 57. Entre-temps Gabriel Dussurget

avait aussi entendu parler de moi et m’a invitée à Aix pour inter-

préter le rôle de Dorabella. C’est comme cela que ma carrière de

chanteuse internationale a commencé. En peu de mois, tout s’est

cristallisé. Ada Finzi et Gabriel Dussurget étaient des formidables

découvreurs de talents, ils connaissaient les jeunes, ils croyaient

en eux. Voyez-vous, je n’ai jamais anticipé ma réussite, je ne me

suis jamais dit : je vais être une grande chanteuse. C’est le destin.

C’est aussi beaucoup de travail, n’est-ce pas ? Teresa, à votre tour vous vous

intéressez aux jeunes chanteurs, vous passez du temps à les former, quels

conseils leur donnez-vous ?

Evidemment il faut des aptitudes, mais ensuite il faut beaucoup tra-

vailler, énormément. J’ai passé des nuits à déchirer des partitions.

Il faut rester humble. J’ai toujours été animée par la passion de la

musique et une obsession ne m’a jamais quittée : conserver ma voix.

Je n’ai pas accepté n’importe quel rôle, j’ai refusé le rôle de Violetta

dans La Traviata par exemple. Et, enn, il faut croire en son étoile et

ne pas oublier que la voix est l’expression de l’âme.

Vous avez décidé d’écrire vos mémoires, où en êtes vous ?

Mon métier, c’est la musique, mais j’aime écrire, j’ai écrit toute ma vie.

Je vais commencer à écrire mes mémoires. Je voudrais écrire un livre

amusant, le livre d’une femme qui a eu le privilège d’être musicienne.

Merci Teresa.

©Paul Meissonnier

Entretien réalisé par Henri Madelénat

Photo Serge Mercier/La Provence

Campra, de Aix à Versailles

Le premier colloque international sur André Campra, organisé par le Centre

de Musique Baroque de Versailles (CMBV) s’est tenu à Aix-en-Provence les

7 et 8 octobre derniers, il s’est ensuite poursuivi à Versailles.

Ces journées ont permis de mettre en lumière la personnalité exception-

nelle du compositeur aixois et son rôle déterminant dans le renouveau

musical qu’a connu la France de la n du règne de Louis XIV jusqu’à celui

de Louis XV.

Un très beau concert a été donné le 7 octobre aux Oblats par l’ensemble

Parnassie du Marais (Monique Zanetti, Sylvie Moquet, Sabine Weill et

Brigitte Tramier) qui a permis à un public averti (parmi lesquels Bernard

Foccroulle, Hervé Burckel de Tell, Directeur Général du CMBV, Catherine

Cessac, Directeur de la recherche du CMBV et les participants au colloque)

d’apprécier l’exceptionnelle qualité de la production aixoise de musique

baroque.

Nous avons eu le privilège, et aussi la charge, d’organiser ces journées ai-

xoises qui ont bénécié du soutien déterminant de la Mairie et du Festival.

Merci à tous les Amis qui ont participé à cette opération, merci pour l’excel-

lent accueil réservé par ceux d’entre nous qui ont logé des participants.

R

Rappels

De Gogol à Chostakovitch.

L’étrange histoire d’un Nez baladeur

Le Nez de Dimitri Chostakovitch (créé à Leningrad le 18 Juin 1930) est, au

même titre que Le Château de Barbe-bleue de Béla Bartok, (Budapest, Mai

1918), Wozzeck d’Alban Berg, (Berlin, Décembre 1925), ou La Maison des

morts de Leos Janacek (Brno, Avril 1930) l’un des opéras majeurs de l’entre-

deux guerres, et particulièrement représentatif de l’eervescence novatrice

de l’avant-garde russe, juste avant qu’elle ne soit réprimée par le stalinisme.

La nouvelle de Gogol à laquelle Chostakovitch emprunte son

sujet date des années 1834-35. Résumons-la brièvement :

Premier chapitre : au matin du 25 Mars, le barbier Ivan Iakovlevitch

trouve dans son pain ... un nez ! Harcelé par sa femme pour s’en débarrasser

au plus vite, il court le jeter dans la Neva, mais est appréhendé par le Gen-

darme du Quartier... « Mais la suite de l’aventure se perd dans un brouillard

si épais que personne n’a jamais pu le percer », écrit alors Gogol. Le lecteur

n’est donc pas informé de ce que devient le barbier, et est invité à passer

sans explications au...

Deuxième chapitre : Ce nez appartient en fait au petit fonctionnaire Pla-

ton Kouzmitch Kovalev, qui se réveille privé de son appendice nasal. Catas-

trophé, il met tout en œuvre pour le retrouver, et, à sa grande stupéfaction,

rencontre celui-ci métamorphosé en un personnage de ère apparence,

pour le moins Conseiller d’Etat, priant dans la cathédrale Notre-Dame de

Kazan. Abordant avec embarras ce personnage haut placé (que Gogol ne

désigne que par son attribut : Le Nez ), il lui demande timidement de bien

vouloir reprendre sa place normale, mais, avec un calme méprisant, son

interlocuteur refuse de chercher à comprendre la situation et prote d’un

instant d’inattention de Kovalev pour s’échapper et disparaître.

Cette première humiliation n’est que le prélude à une série de

déconvenues ou de rebuades blessantes : le chef de la police est absent,

l’employé du journal auquel il s’adresse pour publier une petite annonce se

moque de sa requête et refuse tout service, ... Profondément déprimé, il

rentre chez lui et s’abandonne à la détresse : « Pourquoi un tel malheur?(...)

Sans nez, un homme n’est plus qu’un être hybride (...) juste bon à jeter par la

fenêtre ! ».

C’est alors qu’il reçoit la visite du Gendarme du quartier : on a

arrêté le Nez au moment où il se disposait à prendre la diligence de Riga,

le haut personnage est redevenu alors le nez normal de son propriétaire, et

l’ocier de police le lui rapporte. Ivre de joie, Kovalev lui donne la récom-

pense attendue, et essaie son nez...qui ne se recolle pas ! Le docteur appelé

d’urgence se déclare impuissant. Kovalev est désespéré . Comment expli-

quer ce nouveau phénomène ? Peut-être est-il dû aux sortilèges déployés

par une certaine Madame Podotchine pour le contraindre à épouser sa

lle. Il lui écrit une lettre accusatrice, à laquelle elle répond de manière très

conciliante. Ce qui le convainc sur le champ qu’elle n’est pas coupable, mais

le laisse toujours aussi désemparé...et sans nez.

Pendant ce temps, cette singulière aventure est en train de faire

le tour de la capitale. Ignorant que le Nez a été retrouvé, la foule se préci-

pite partout où l’on dit l’avoir aperçu...« Mais de nouveau l’aventure se perd

dans un brouillard si épais que personne n’a jamais pu le percer». Pour la

seconde fois, Gogol laisse ici le lecteur en suspens, et l’invite à passer sans

plus d’explications au...

Troisième chapitre : au matin du 7 Avril, Kovalev s’aperçoit avec stupé-

faction que son nez est inexplicablement et indubitablement revenu à sa

place habituelle. Il s’assure auprès du barbier de la solidité de la restitution,

et tout joyeux, s’en va parader sur la perspective Nevski, comme si rien ne

s’était passé.

Trois chapitres, donc : le chapitre central, développé, étant enca-

dré de deux chapitres beaucoup plus brefs, tels un prologue et un épilogue.

Le ton est ironique et détaché, l’observation d’une lucidité redoutable,

l’intention satirique évidente, mais aucune piste n’est donnée au lecteur

sur le sens à donner à cette histoire insensée.

L’absurdité manifeste de la nouvelle, avouée de manière provo-

cante, ainsi que sa structure lacunaire appellent cependant une interpré-

tation. La plus courante y voit une satire féroce de l’administration et une

peinture sans concessions de la médiocrité de la société russe sous Nicolas

1°, masquées par l’invraisemblance de la donnée centrale et le comique

aché. Chostakovitch adopte de toute évidence cette interprétation. Il

garde pratiquement intacte la trame de la nouvelle, et utilise une grande

partie du texte littéralement, se contentant de transformer en dialogue ce

qui relève du récit, mais il en élargit la perspective sur deux plans : celui de

la critique sociale, et celui de la peinture du personnage principal.

Le « Major » Kovalev, médiocre fonctionnaire obsédé de recon-

naissance sociale, « pauvre type » arrogant, prétentieux et ridicule chez

Gogol, devient dans l’opéra un anti-héros, pitoyable, certes, mais par mo-

ments touchant, tellement il est désarmé par la question angoissante à

laquelle il se trouve brutalement confronté : « Pourquoi cette mutilation qui

me rend étranger à moi-même et nié par la société ? » Chostakovitch, maître

du sarcasme et de l’humour en musique, adopte alors un ton inhabituel. Le

lyrisme dramatique avec lequel il exprime le désespoir de Kovalev accuse le

côté tragique de la situation, suscite la compassion, et ouvre une perspec-

tive plus large sur le sens profond de la nouvelle de Gogol. Sous le couvert

de l’ absurde, est posé un problème existentiel : celui de notre identité .

Par ailleurs, la critique sociale prend chez Chostakovitch une

coloration clairement politique et contemporaine. Celle-ci est particuliè-

rement sensible dans le tableau sur lequel s’ouvre le 3° acte, une grande

scène inventée prenant prétexte de l’épisode de l’arrestation du Nez - arres-

tation qui, dans la nouvelle, n’est que très brièvement mentionnée. Il y met

D

Dossier

le Nez

© William Kentridge

Rappels

en scène autour de la diligence qui doit partir pour Riga une galerie de per-

sonnages très typés, en un délé d’ instantanés quasi cinématographiques

sur la toile de fond des échanges paresseux et stupides des policiers. La

palme de la caricature est ici réservée à leur chef, le Gendarme du quar-

tier, auquel Chostakovitch attribue une voix de ténor extrêmement aiguë,

presque un fausset. Tyrannique et sadique, il incarne de façon mi-comique,

mi-terriante l’oppression menaçante des années 1920 en Russie – en fait,

la notion même d’oppression. L’accumulation progressive des personnages

est rendue musicalement par une succession de brefs épisodes contrastés,

associée à la croissance de l’hystérie collective qui aboutit à la capture du

Nez. L’évocation de la folie capable de transformer une foule en meute

sanguinaire n’est certes pas sans rapports non plus avec l’époque. Mais la

dimension que lui donne Chostakovitch la hausse au niveau de symbole

universel.

Chacun des personnages est caractérisé avec une netteté de

traits que met en valeur l’extrême variété des registres expressifs. Tous les

types de vocalité s’y mélangent, du parlé au chant virtuose, de l’expansion

lyrique à l’énonciation mécanique, jusqu’à intégrer les bruits les plus tri-

viaux de la vie quotidienne (rires, ronements, onomatopées, injures).

En étroite symbiose avec la vocalité, l’orchestre amplie l’impact

émotionnel que revendique le compositeur. Il y a dans l’écriture du Nez

une vitalité, une énergie, une exubérance qui ne sont pas seulement dus

à sa jeunesse (il a 22 ans lorsqu’il termine son opéra), mais à la conscience

d’appartenir à une génération d’artistes d’avant-garde aux racines d’un

modernisme prometteur. Modernisme hélas radicalement battu en brèche

en Russie soviétique, ce dont Chostakovitch eut particulièrement à sourir

tout au long de sa carrière.

La modernité du Nez tient en tout premier lieu à la conception

du théâtre lyrique qui lui est propre. Au débat séculaire sur la prééminence

de la « musica » ou de la « poesia » dans l’opéra, il ajoute un troisième

terme : texte, musique et action scénique sont envisagés par lui comme

trois entités devant s’interpénétrer de manière indissociable. Conception

prophétique de l’interdisciplinarité des arts que cultive avec prédilection

notre époque...

Cette modernité tient également à l’introduction, au cœur de

l’action dramatique, d’ épisodes purement orchestraux, à première vue in-

congrus, qui dévoilent leur nécessité lorsqu’on observe leur écriture et leur

place dans le déroulement de l’oeuvre. Le plus frappant de ces épisodes

est un « Interlude pour percussions seules », extrêmement audacieux pour

l’époque, qui cache derrière l’impression de chaos qu’il dégage, une écri-

ture on ne peut plus sévère et rigoureuse. Il est situé dans l’action très exac-

tement au même point que le premier « blanc » introduit par Gogol dans la

conduite de son récit, et assume la même fonction de distanciation et de

déstabilisation. Belle trouvaille d’analogie musicale d’un procédé littéraire.

L’alternance rapide de scènes comiques, satiriques, terriantes

ou tragiques, intimistes ou collectives, traversée d’épisodes orchestraux

qui soulignent la situation dramatique imprime à l’opéra un rythme sou-

tenu qui occulte sa durée, relativement longue (près de 2 heures, sans

entracte).

Par ailleurs, la nature « bigarrée » du récit donne à Chostako-

vitch l’occasion d’exploiter en tous sens une imagination musicale qui

semble sans limites, puisant à des sources multiples. Chœurs religieux,

polyphonies à voix d’hommes, ballade populaire, monologues lyriques

dans l’esprit du grand opéra russe, pastiches humoristiques d’éléments

opératiques traditionnels, s’insèrent dans la trame de dialogues proches

de la langue parlée, à mi-chemin entre diction théâtrale et chant. Tout cela

accompagné, souligné ou contredit par les innombrables jeux de sonorités

d’un orchestre parfaitement maîtrisé.

Se souciant peu de la diculté des conditions de réalisation

de l’époque, il n’hésite pas à multiplier les lieux, à en situer deux simulta-

nément sur la scène, ou à imaginer un dialogue entre la salle et la scène.

Cette diculté n’en est plus une à l’heure des technologies contempo-

raines, et quiconque connaît l’art de William Kentridge ne sera pas sur-

pris qu’il ait trouvé dans Le Nez un terrain d’élection pour son imagination

créatrice.

Comme le nez au milieu de la gure

Il faut imaginer un collage comparable à ceux des grands plasticiens mo-

dernes ou contemporains, les Braque, les Picasso, les Schwitters… A la

diérence près que ce collage mesure plusieurs mètres de haut et qu’il se

déploie dans les trois dimensions d’une scène de théâtre ! Pour aborder

Le Nez de Chostakovitch, William Kentridge n’a rien renié de son identité

propre, celle d’un artiste d’aujourd’hui qui est à la fois un génial touche-

à-tout et un véritable auteur bâtisssant une œuvre cohérente en abordant

un ensemble restreint de thèmes et de motifs qu’il remet sans cesse sur

le métier et qu’il revisite sans relâche à travers des techniques diérentes.

Pour cet artiste sud-africain qui pratique avec le même bonheur le des-

sin, la vidéo, l’animation, la sculpture, l’installation et la performance, le

choix d’aborder Le Nez de Chostakovitch n’est pas innocent. La mise au ban

de l’individu, Kentridge l’a vue de près. Il fait certes partie de la minorité

blanche de son pays, mais il ne cesse d’interroger la question de l’altérité et

de l’existence humaine dans un environnement oppressif. A l’opéra, il a déjà

abordé aux rivages du Retour d’Ulysse de Monteverdi et de La Flûte enchan-

tée de Mozart dont il a donné une relecture méditative, s’interrogeant sur

la face sombre des Lumières du XVIIIe siècle et sur le colonialisme (ce spec-

tacle a été présenté au Festival d’Aix-en-Provence en 2009). Dans l’opéra de

Chostakovitch, Kentridge met en scène avec humour une gure d’altérité

inquiétante, car émanant du sujet lui-même : dans son spectacle, le nez

apparaît comme un double inversé de Kovaliov, sa part d’ombre. Il accuse

d’ailleurs une ressemblance frappante avec le propre nez de Kentridge, qui

injecte souvent une part autobiographique dans ses œuvres. En somme, je

est un nez qui est un autre !

L’appendice nasal devient dès lors un motif omniprésent dans les vidéos

projetées sur le collage démentiel qui tient lieu de scénographie, mêlant

coupures de journaux, à-plats de couleurs et décors en relief (un pont, un

appartement de deux étages, etc.). Ce nez que l’on voit jouer du piano

dans des images d’archives, chevaucher un er destrier ou danser en tutu

apparaît bientôt comme le «ça» au sens freudien du terme, soit l’élément

refoulé qui vous bondit à la gure… après s’en être détaché ! Il peut

symboliser l’identité profonde d’un compositeur condamné à dissimuler

ses pensées pour survivre dans l’URRS de Staline. Il peut signier aussi la

part insolente, instinctive et indomptable d’un artiste comme Kentridge,

propre à glisser des sous-textes subversifs dans les œuvres apparemment

les plus inoensives. Il n’en reste pas moins le protagoniste d’une soirée

d’opéra qui ne ressemble à aucune autre, et qui s’apparente à une gigan-

tesque installation aussi démente que séduisante.

LES NOTES N°4 - Décembre 2010

Les Notes sont éditées par L'association des Amis du Festival d'Art Lyrique d'Aix-en-Provence - Hôtel de Gaillard-d'Agoult,

24, place des Martyrs-de-la-Résistance, 13100 Aix-en-Provence. Tél. 04 88 19 93 53 - info@amisdufestival-aix.org - Site internet : http://www.amisdufestival-aix.org. Directeur de la publication : Henri Madelénat.

Comité de rédaction : Anne Dussol, Madeleine-Marie Fajon, Chistine Prost, Elisabeth Rallo Ditche. Conception graphique ALYEN. Impression Papergraf.

Christine Prost

Alain Perroux

1

/

4

100%