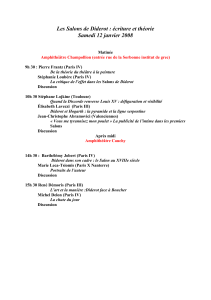

dossier pdf

Le Centre Transfrontalier de Création Théâtrale

Mouscron-Tourcoing,

la Compagnie Chotteau et le Centre Culturel Mouscronnois

présentent

La Comédie du Paradoxe

Divertissement proposé aux publics français et belges

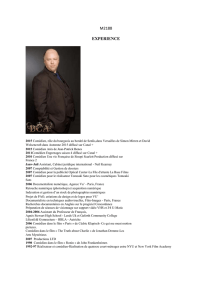

Adaptation et mise en scène de Jean-Marc CHOTTEAU

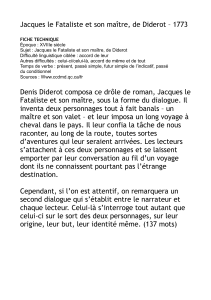

D’après « Le Paradoxe du Comédien » de Denis DIDEROT

DOSSIER PEDAGOGIQUE

Par Maud PIONTEK

■ Diderot en son temps

Né à Langres en 1713, Diderot est d’abord destiné à la prêtrise

par son oncle chanoine : à treize ans, il est tonsuré et vit chez les Jésuites.

Mais bien vite, Diderot décide de s’enfuir à Paris pour y poursuivre des

études de droit. Sa famille lui a coupé les vivres, et il mène alors une vie

de bohème et se marie même avec une marchande de lingerie... Dans les

salons, il rencontre Condillac, Rousseau, Grimm, d’Alembert. Il se lance

dans les lettres, et écrit notamment Lettre sur les aveugles à l’usage de

ceux qui voient, texte dans lequel il veut comprendre le monde original

dans lequel vivent les aveugles, et où il en profite pour affirmer la

relativité de la métaphysique, de la morale et par conséquent… du

pouvoir. Ce matérialisme à toute épreuve vaut à Diderot d’être enfermé

au fort de Vincennes en 1749.

Pourtant, Diderot n’abandonnera pas ses projets littéraires et

philosophiques, et poursuivra avec d’Alembert la tâche écrasante de

regrouper une somme d’articles sur l’art, la science, la philosophie etc.

réunis dans l’Encyclopédie. Dès lors, Diderot n’aura de cesse de lutter

pour une plus grande liberté d’expression. Dans cette optique, la forme

dialoguée permet de créer le mouvement de pensée nécessaire à la

dénonciation ironique de certains préjugés, et, à la manière de Socrate,

Diderot l’utilise pour multiplier les points de vue au sein même de son

argumentation. Le théâtre devient une solution pour expérimenter une

distance par rapport aux opinions communes, montrées dans toutes leurs

contradictions.

■ Un théâtre de la raison

Diderot a écrit quelques pièces de théâtre qui n’ont pas eu un

grand succès, comme Le fils naturel (1757) et Le père de famille (1758).

L’ambition moralisante du philosophe y est trop attachée, et ne permet

pas au spectateur de prendre du plaisir à ces intrigues. Ses pièces sont

surchargées de propositions scéniques et d’éloges de la vertu, indigestes

pour le spectateur. Il s’agit d’un théâtre d’essais, un théâtre où s’exprime

les raisons d’aimer le théâtre et de s’en méfier, bref, un théâtre qui

rationalise notre expérience de spectateur… au risque de l’ennuyer !

Toujours est-il que Diderot est l’inventeur du drame, intermédiaire entre

tragédie et comédie, et proposant au théâtre des personnages bourgeois.

Si son « drame bourgeois » reste classique en bien des points (la règle des

trois unités, la vraisemblance), il veut néanmoins une peinture plus fine et

réaliste de la réalité sociale, et tend à engager le propos théâtral dans une

formation morale et politique de l’individu. De plus, Diderot s’efforce de

souligner la plasticité de l’œuvre dramatique, c’est-à-dire ses aspects

spectaculaires –notamment la pantomime (que nous appellerions

aujourd’hui les « indications scéniques ») – qui exige du comédien (et

éventuellement d’un tiers qui « organise » le spectacle) une totale

maîtrise du sens de ce qu’il joue et par conséquent, de soi. En fait,

Diderot ébauche ce qui deviendra la « direction d’acteurs » et la mise en

scène.

Les commentaires sur les pièces et les écrits théoriques de Diderot

confirment l’importance de sa réflexion pour l’histoire du théâtre, et

d’ailleurs, les metteurs en scène actuels s’intéressent plus souvent à ces

essais qu’aux pièces proprement dites : les Entretiens sur Le fils naturel

(1757) le Discours sur la poésie dramatique (1758), et enfin le Paradoxe

sur le comédien (1778), ainsi que la Lettre sur les aveugles (1749),

Jacques le fataliste (1765-73), Le neveu de Rameau (1762-77), font

souvent l’objet d’adaptations théâtrales.

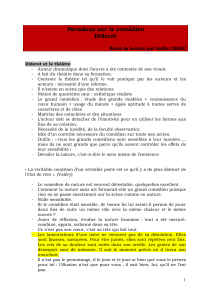

■ La question du comédien

Dans les trois premiers textes, Diderot explique les ambitions et

les limites du genre théâtral. Il s’interroge sur le statut du comédien, aussi

bien artistique que politique : quelle est la place du comédien dans la

société ? Faut-il la redéfinir et donner au spectacle une influence positive

sur les moeurs ? (« je regrette que l’on se fasse comédien « par plaisir »

et jamais par goût pour la vertu, par le désir d’être utile dans la société

et de servir son pays ou sa famille »)

1

; le comédien est-il toujours maître

de lui ? (« vous n’êtes jamais le personnage, vous le jouez ») ; quel est

son rapport au personnage qu’il interprète ? Comment travaille-t-il pour

donner l’illusion d’être un autre ? (« les gestes de son désespoir sont de

mémoire et ont été préparés devant une glace »).

Un questionnement qui touche parfois plus à la psychologie du

comédien qu’à sa technique d’interprétation : le comédien est-il un être

sincère ? (« derrière votre personnage, il n’y a personne. Votre masque

vous rassure » ; « l’envie est bien pire entre vous qu’entre quiconque »),

par quelles motivations intimes est-il poussé à se montrer sur scène sous

une identité imaginée ? (« ce qui vous amène à ce métier, c’est le défaut

d’éducation, la misère et le libertinage »), peut-on dresser un portrait

ressemblant du comédien ? (« je dis simplement que dans le monde,

lorsque vous n’êtes pas bouffons, je vous trouve polis, caustiques et

froids, fastueux, dissipés, dissipateurs, intéressés... »). Les réponses de

Diderot ne sont pas toujours élogieuses envers les comédiens, et pourtant,

cette forme d’injustice est l’effet d’une rage qui voudrait donner au

théâtre une fonction capitale dans la société : « c’est qu’une troupe de

comédiens n’a pas les honneurs, les moyens, les récompenses qu’elle

mériterait dans une nation où l’on attacherait une réelle importance à la

fonction de parler aux hommes pour être instruits, corrigés, amusés ». La

volonté de Diderot est révolutionnaire : elle contredit les censures de

l’époque, et annonce le mouvement de décentralisation de notre siècle,

grâce auquel le théâtre est entré dans le domaine public.

Ces questions contiennent en filigrane une réflexion sur la mise en

scène (scénographie, direction de comédiens etc.) qui inspirera tout le

théâtre moderne de Stanislavski à Brecht, d’Antoine à Copeau. En

dégageant un ordre rigoureux nécessaire à la pratique du théâtre, Diderot

inaugure l’exigence moderne d’un vrai « métier » de comédien, et par

conséquent d’écoles où l’on pourrait les former.

1

Toutes les citations sont tirées du Paradoxe sur le comédien, et ont été reprises telles

quelles dans La comédie du paradoxe.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

1

/

20

100%