Version intégrale PDF - Esprit critique

2

AVANT-PROPOS. LA CRIMINOLOGIE, UNE SCIENCE INTERDITE EN FRANCE ? Alain Bauer, professeur au

Conservatoire national des Arts et Métiers, (chaire de criminologie).

EDITORIAL.

LE « CRIME » EXISTE-T-IL ? AUTOPSIE D’UNE DISPARITION. Sylvie Chiousse et Lucien Oulahbib.

LE CRIME COMME INJUSTICE, POLITEIA ET KRIMEIN, Lucien Oulahbib, Université de Lyon III.

LA SANCTION COMME FAIT MORAL, CONTRIBUTION A L’ETUDE DU « KRIMEIN », Lucien Oulahbib,

Université de Lyon III.

La recherche sur la police : point sur les évolutions en histoire moderne, Audrey Rosania

Doctorante, Laboratoire TELEMME, MMSH Aix-en-Provence.

PARADOXES AMERICAINS, AUTODEFENSE ET HOMICIDES, Maurice Cusson, École de criminologie,

Centre international de criminologie comparée - Université de Montréal.

LA DÉLINQUANCE SÉRIELLE : UNE RECHERCHE INADAPTÉE DE LIEN SOCIAL, Erwan Dieu Criminologue

(Master de criminologie, Université de Liège & Olivier Sorel Docteur en psychologie

(Doctorat de psychologie cognitivo-développementale, Université de Tours).

ADOLESCENT DELINQUANT : RUPTURE ET INCERTITUDE DU PROJET PERSONNEL, Khadidja Mokeddem

Chercheure, Crasc, Oran.

DÉMOCRATIE ET CYBERSÉMOCRATIE ET CYBERESPACE: RÉINVENTION OU CONTESTATION DE LA VIOLENCE

LÉGITIME? Nicolas Ténèze, docteur en Science Politique, vacataire d'enseignement à

l’Université Toulouse Capitole.

LEGITIMATION SOCIALE ET INTERIORISATION DE LA DOMINATION, Caroline Guibet Lafaye chargée de

recherches 1e classe au Centre Maurice Halbwachs (CNRS – EHESS – ENS), habilitée à

diriger des recherches.

LE MYTHE POLITIQUE DE LA CONSPIRATION DANS L’IMAGINAIRE PANISLAMISTE TUNISIEN, Hajer (Ben

Yahia) Zarrouk assistante universitaire en image et publicité, Université de Gabès, Institut

supérieur des arts et métiers de Gabès.

LES ENFANTS NES DANS LES MAQUIS TERRORISTES EN ALGERIE, Salah-Eddine ABBASS, Doctorant à

l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS), chercheur associé groupe erta-

tcrg.org.

DE QUELQUES OUVRAGES QUEBECOIS EN CRIMINOLOGIE, Nicolas DESURMONT, consultant en

criminologie l’Université Laval.

3

-

-

Alain Bauer

Professeur de criminologie au Conservatoire national des Arts et Métiers – CNAM, New York

et Beijing.

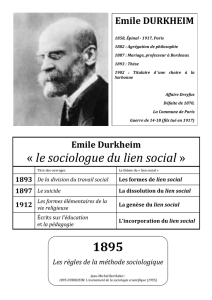

Emile DURKHEIM, Les règles de la méthode sociologique (1895), PUF, Quadrige, 1981 :

« […] Nous constatons l’existence d’un certain nombre d’actes qui présentent tous ce

caractère extérieur que, une fois accomplis, ils déterminent de la part de la société cette

réaction particulière qu’on nomme la peine. Nous en faisons un groupe sui generis, auquel

nous imposons une rubrique commune ; nous appelons crime tout acte puni et nous faisons

du crime ainsi défini l’objet d’une science spéciale, la criminologie. »

En 1956, à la tribune de l'UNESCO, Jean Pinatel tentait encore de convaincre de l'utilité

d'enseigner la criminologie. Ce n'était pas la première fois que la vieille Sorbonne résistait au

changement. Elle refusa les langues étrangères sous François 1er, les sciences et techniques,

l'économie et la gestion jusqu'à la Révolution française et la création du Conservatoire

national des Arts et Métiers, la science politique, le journalisme, les sciences de

l'environnement ou la climatologie. Même le droit pénal, qui s'en souvient peu, dut batailler.

Il existe des sciences et des disciplines au-delà du Droit canon et de la médecine (sans

autopsie). Il est juste difficile de se résoudre à admettre que son univers est plus large qu'un

antique monopole.

Il existe deux débats sur la question criminologique. Le premier sur son existence. Le

deuxième sur le projet de création d’une section du Conseil national des Universités en

charge de la gestion de la carrière des criminologues exerçant aujourd’hui dans une semi

clandestinité.

Il n'est pas difficile de démontrer que des crimes sont commis et qu’en général ils le sont par

des criminels. Et qu’ils font des victimes. Laurent Mucchielli a aussi démontré l'existence de

la criminologie en dirigeant une histoire de la criminologie française qui, on le suppose,

repose sur un contenu et n'est pas composé que de pages vierges. Sociologues (longtemps

4

ignorés de l'université), juristes, psychologues et psychiatres, reconnaissent tous un besoin

de connaissance et de formation sur les questions criminelles.

Caractère pluridisciplinaire et inexistence institutionnelle.

Des dizaines de formations ont été identifiées, après enquête, par la mission composée des

professeurs Villerbu, Dieu, Le Gueut, Senon, Cario, herzog-Evans et du directeur de

recherches au CNRS Tournier, dont les statuts académiques ne sont contestés par personne.

Les enseignants ou les étudiants concernés devraient donc continuer à être des sans papiers

de l'université ? Parce que la criminologie dispose d'un relais puissant par les médias qui

peuplent leurs programmes d'émissions sur des experts qui devraient limiter leur existence

aux dimensions du petit écran? Pourtant, chaque rapport parlementaire sur la récidive, la

folie homicide, la violence, se termine sempiternellement par une demande de plus

d'expertise, de formation, de connaissance. Il suffit de constater ce que la tragédie de

Toulouse a provoqué en termes de demande d'explication. Le crime terroriste, qui n'est

qu'un aspect de la criminalité, pourrait il se traiter sans criminologues ?

La réalité depuis longtemps a tranché la question de savoir si le crime devait être

scientifiquement étudié.

Ainsi, malgré tout, la criminologie française reste encore une discipline scientifique

paradoxale, la légitimité de son existence académique et sociale cohabitant avec une

carence de réalité institutionnelle. Le phénomène criminel est pourtant aujourd’hui devenu

un axe de questionnement dans le débat public et un enjeu pour de nombreux

professionnels du champ sanitaire, juridique et social.

Depuis son émergence à la fin du dix-neuvième siècle, à la jonction de quatre disciplines

reconnues sur un plan universitaire (médecine, droit, sociologie et psychologie), la

criminologie est demeurée, dans les faits, une annexe du droit pénal, pour qui elle se réduit

aux « sciences criminelles ».

En dépit de lʼexistence de compétences reconnues et de la production régulière de

recherches et de savoirs sur le phénomène criminel, le champ scientifique français se trouve,

contrairement à d’autres pays occidentaux (comme le Canada, la Belgique ou l’Italie),

dépourvu d’une authentique criminologie, c’est-à-dire d’une communauté scientifique

institutionnelle se rattachant formellement à un objet d'étude commun : le comportement

criminel, les formes de criminalité, les victimes de la criminalité, les instances de régulation

sociale et les réponses à la criminalité.

Bien quʼaspirant à une identité propre, cette criminologie, qui sʼest institutionnalisée en

dehors du système universitaire, demeure une discipline « annexe » et éclatée, aux contours

imprécis et au carrefour de plusieurs spécialisations plus ou moins développées et

reconnues en lʼabsence, il est vrai, dʼune criminologie instituée, fédératrice et unitaire

(psychiatrie criminelle, médecine légale, criminalistique, police technique et scientifique,

psychologie criminelle, démographie criminelle, sociologie criminelle, pénologie,

victimologie, sciences pénitentiaires, sociologie de la police, politiques publiques de

sécurité…).

Cette fragmentation disciplinaire a pour effet de ne saisir le phénomène criminel quʼà

travers le prisme des disciplines ayant investi lʼobjet criminel, ce qui a pour effet de produire

des savoirs morcelés difficilement mis en relation.

Lʼinexistence de la criminologie était consacrée et entretenue par lʼabsence de section du

5

Conseil national des universités, ce qui lui interdit le recrutement dʼenseignants-chercheurs

titulaires (professeurs et maîtres de conférences) et contractuels (allocataires-moniteurs et

ATER), donc la mise en place de diplômes spécifiques au niveau de la licence, du master et

du doctorat. Dans lʼenseignement universitaire, la criminologie nʼexiste que de manière

accessoire, voire anecdotique, sous la forme, pour lʼessentiel, dʼenseignements épars, de

diplômes dʼuniversités et de rares spécialisations dans quelques mastères juridiques.

Cette situation se retrouve également au niveau du CNRS, avec, là aussi, lʼinexistence dʼune

section de « criminologie », ce qui a pour conséquence lʼabsence de centres et dʼ équipes de

recherche disposant de criminologues titulaires.

Le caractère pluridisciplinaire de la criminologie explique en partie cette inexistence

institutionnelle, les disciplines établies, si elles tolèrent plus ou moins quelques incursions

de leurs membres dans le champ criminologique, ayant plutôt tendance à se replier sur leur

espace scientifique et professionnel propre. Quant aux universitaires et chercheurs français,

en dépit de leur investissement sur le champ criminel, ils ne peuvent revendiquer le titre de

« criminologue » dans la mesure où la structuration universitaire a fait dʼeux des juristes

(éventuellement « pénalistes »), des sociologues, des politologues ou encore des

psychologues et des médecins psychiatres.

La criminologie française nʼexiste donc que de manière incidente et dérobée : dʼune part,

avec des recherches effectuées sous la bannière dʼautres disciplines ; dʼautre part, avec des

travaux conduits par des « criminologues » plus ou moins autodidactes (en lʼabsence de

validation universitaire). La communauté des chercheurs français en criminologie existe

donc plus sous la forme dʼun collège invisible dʼindividualités (plus ou moins marginalisées

par rapport à leur discipline dʼappartenance) que sous celle dʼune communauté scientifique

légitime.

Fonctionnant à la manière dʼune « auberge espagnole », la criminologie française dispose

dʼune association professionnelle (Association française de Criminologie), mais dont

lʼactivité, faute de moyens, sʼavère quelque peu confidentielle. Il nʼy a guère quʼune poignée

de chercheurs français pour participer aux activités des principales sociétés européennes et

internationales de criminologie (notamment lʼAssociation internationale des criminologues

de langue française, la Société européenne de criminologie et la Société internationale de

criminologie).

La constitution et le développement dʼune criminologie française suppose donc la mise en

place dʼun outil de référence ayant pour dessein dʼaccueillir les nombreux spécialistes de

ces questions, sur un plan interne comme international, au centre des préoccupations

sociales. Il sʼagira également dʼafficher clairement la capacité de la criminologie à apporter

des réponses concrètes aux principales questions que se pose la société française, mais aussi

à contribuer à lʼinsertion professionnelle des étudiants en répondant aux besoins des

collectivités publiques, organismes et entreprises en matière de professionnels des

questions de criminalité, de prévention et de sécurité.

Une vocation nouvelle pour la criminologie : principes et perspectives

Telle quʼenseignée aujourdʼhui en France, non comme discipline, mais comme « spécialité »,

la criminologie mobilise trop souvent encore son attention sur les déviances dʼindividus pris

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

79

79

80

80

81

81

82

82

83

83

84

84

85

85

86

86

87

87

88

88

89

89

90

90

91

91

92

92

93

93

94

94

95

95

96

96

97

97

98

98

99

99

100

100

101

101

102

102

103

103

104

104

105

105

106

106

107

107

108

108

109

109

110

110

111

111

112

112

113

113

114

114

115

115

116

116

117

117

118

118

119

119

120

120

121

121

122

122

123

123

124

124

125

125

126

126

127

127

128

128

129

129

130

130

131

131

132

132

133

133

134

134

135

135

136

136

137

137

138

138

139

139

140

140

141

141

142

142

143

143

144

144

145

145

146

146

147

147

148

148

149

149

150

150

151

151

152

152

153

153

154

154

155

155

156

156

157

157

158

158

159

159

160

160

161

161

162

162

163

163

164

164

165

165

166

166

167

167

168

168

169

169

170

170

171

171

172

172

173

173

174

174

175

175

176

176

177

177

178

178

179

179

180

180

181

181

182

182

183

183

184

184

185

185

186

186

187

187

188

188

189

189

190

190

191

191

192

192

193

193

194

194

195

195

196

196

197

197

198

198

199

199

200

200

201

201

202

202

203

203

204

204

205

205

1

/

205

100%