1945-1975, trente années glorieuses - Jean

Jean-Serge ELOI SOCIOLOGIE

UTLB 2016/2017

1

1945-1975,

TRENTE ANNEES GLORIEUSES ?

INTRODUCTION

L’expression «trente glorieuses » trouve son origine dans l’ouvrage

publié sous ce titre par Jean Fourastié en 1979, à la veille du second choc

pétrolier.1 Fourastié visait surtout à faire prendre conscience de

l’ampleur d’une révolution survenue dans les niveaux de vie, qui avait

permis, selon lui, de mettre fin, en trente ans, à la « pauvreté millénaire

régnant en France ». La référence aux Trente Glorieuses est devenue

l’appellation standard de la période 1945-1975, du moins dans notre

pays, car peu d’auteurs étrangers l’ont adoptée. Pourtant, les Français

avaient dû affronter un grand nombre de difficultés durant la période de

reconstruction et les économistes font souvent état d’une crise latente dès

la fin des années 1960. Compte tenu de ces remarques, certains estiment

même que les « trente glorieuses » se résument, en fait, à une vingtaine

d’années.

Rétrospectivement ces années apparaissent comme celles d’un âge

d’or de la croissance. Comment peut-on l’expliquer ? En quoi est-il pos-

sible de considérer qu’une croissance aussi forte peut engendrer le bien

être ? Parce qu’elle permet le développement de la consommation de

masse et de la protection sociale ? Cependant à trop glorifier cette pé-

riode sans crise, n’occulte-on pas les conditions de travail qui la sousten-

dent ? Ne passe-t-on pas sous silence les frustrations accumulées par les

salariés d’exécution de l’industrie du fait d’une organisation du travail

aliénante, mais aussi, malgré le recul des inégalités en fin de période, de

la persistance d’une certaine pauvreté ? A-t-on suffisamment porté atten-

tion aux effets de la croissance sur les ressources naturelles et aux

conséquences négatives, sur l’environnement notamment, dont elle est à

l’origine ?

Après avoir caractérisé les « trente glorieuses » de Jean Fourastié à

travers l’évocation de Madère et Cessac, deux villages du Lot que sépa-

rent trente années de croissance économique (I), il s’agira de montrer en

quoi il est possible de considérer ces années comme glorieuses (II) et il

conviendra néanmoins de nuancer le propos en mettant en évidence

l’envers, rarement évoqué, de ces trois décennies (III).

1 - Jean Fourastié, 1979, Les trente glorieuses, Paris, Fayard, 2007.

Jean

-Serge ELOI SOCIOLOGIE

UTLB 2016/2017

2

I/ DE MADÈRE À CESSAC, LES « TRENTE GLORIEUSES » DE

JEAN FOURASTIÉ (1979)

C’est en comparant la vie quotidienne dans le village de Madère (en

1945) et dans celui de Cessac en (1975) que Jean Fourastié (1907-1990) a

forgé l’expression « trente glorieuses ». En fait, Madère et Cessac ne

forment qu’un seul et même village. Il s’agit de Douelle en Quercy où

Jean Fourastié, enfant, passait des vacances dans sa famille.2

L’expression était promise à un bel avenir.

A/ DE MADÈRE (1945) À CESSAC (1975), JEAN FOURASTIÉ MET

EN ÉVIDENCE L’IMPACT DE LA CROISSANCE SUR DOUELLE EN

QUERCY.

À travers la comparaison de Madère et Cessac, Jean Fourastié fait

apparaître les mutations de l’économie, de la population et de la société

française. Plutôt que d’aborder les transformations structurelles du pays

sur un plan macroéconomique (c’est-à-dire du point de vue de

l’économie globale), il compare deux villages, Madère et Cessac, deux vil-

lages à la population restreinte. Madère représente Douelle en Quercy en

1945 et Cessac, Douelle en 1975. La comparaison lui permettra de mesu-

rer l’impact de la croissance sur Douelle.

1/ Madère, figure type du village d’un pays encore « sous-

développé »

Madère pourrait être assimilé à un village « sous-développé » du

type Portugal, Yougoslavie, Grèce, Turquie, Algérie, Amérique latine ou

encore Asie du Sud-Est des années 1970.

L’économie de Madère est marquée par la prépondérance de

l’agriculture. Près des ¾ (74,5 %) de la population active sont des agri-

culteurs. Les indépendants (commerçants et artisans) représentent 14 %

des actifs : ce sont des maçons, menuisiers, charpentiers, tonneliers, ma-

réchaux-ferrants, meuniers, cordonniers, tailleurs. On compte 7 %

d’actifs, classés comme « employés ». Il s’agit des instituteurs et institu-

trices, mais aussi du receveur des postes, du facteur, de la secrétaire de

mairie, du garde champêtre, des femmes de ménages et « bonnes à tout

faire ». Viennent enfin les ouvriers non agricoles (4,3%) 2 cadres et tech-

niciens, le curé, un médecin qui a quitté Madère faute non pas de mala-

2 - Christophe Lucet, « Retour à Douelle, symbole des trente glorieuses », Sud-Ouest, 14 août

2007.

Jean

-Serge ELOI SOCIOLOGIE

UTLB 2016/2017

3

des, mais de clients solvables (notons qu’en 1945, la Sécurité Sociale n’en

est qu’à ses balbutiements).

La taille des exploitations est faible, leur superficie moyenne est de

l’ordre de 5 hectares. Aucune exploitation ne dépasse la surface cultivable

de 20 hectares. Cette agriculture est faiblement mécanisée : les 208 agri-

culteurs du village, répartis sur 92 exploitations ne disposent que de deux

tracteurs, souvent hors d’usage du fait d’une pièce endommagée et dont

le rechange peut prendre jusqu’à plusieurs semaines. La traction est

animale : le plus souvent, il s’agit du bœuf, parfois, on note la présence de

chevaux, d’ânes et de mulets.

Les agriculteurs de Madère utilisent très peu d’engrais chimiques. La

terre est « fumée » avec des engrais naturels, fumier des grands animaux

et appoint de celui des poules, canards et dindons. Dans ces conditions,

la productivité, entendue comme le rapport entre la production et la

quantité de travail utilisé, est faible, la productivité horaire (quand on

mesure la quantité de travail par le nombre d’heures consacrées à la pro-

duction) comme la productivité par tête (lorsque la quantité de travail se

mesure par le nombre de travailleurs ayant réalisé la production). À Ma-

dère, en effet, la productivité est à peine supérieure à ce qu’elle était au

dix-neuvième siècle.

Les revenus des habitants du village, à l’exception des fonctionnai-

res et des retraités, proviennent de la terre, essentiellement de la vente,

et de l’autoconsommation des produits. Le niveau de vie est donc médio-

cre et cette médiocrité est aggravée par les fluctuations du climat.

Les ¾ de la consommation totale relèvent de l’alimentation. La

consommation alimentaire porte sur le pain, les pommes de terre, le porc

qui représente les ¾ de la consommation de viande de la famille. On

achète de la viande de boucherie, du fromage, consommé dans sa seule

forme locale, une fois par semaine, le beurre est inconnu. Le reste de la

consommation personnelle est vestimentaire, pour plus de sa moitié, les

dépenses de loisirs sont faibles. On peut avoir une image concrète du ni-

veau de consommation de la population de Madère en apprenant que

pour acheter un kilo de pain, le travailleur moyen de Madère doit travail-

ler 24 minutes, pour un kilo de sucre 45 minutes, pour 1 kg de beurre 7

heures, huit heures pour un poulet de 1 kg. Le prix des produits manufac-

turés est élevé : un petit poste de radio, par exemple, nécessite 300 salai-

res de manœuvre, une ampoule de 15 watts représente un salaire.

La population de Madère est jeune : en effet, la part des moins de

20 ans s’élève à 39,4 % de la population totale alors que les plus de 70

ans n’en représentent que 7,5 %. Le taux de natalité est de 22 ‰, le taux

de mortalité de 12,2 ‰, ce qui laisse une large place au taux d’excédent

naturel, entendu comme la différence entre le taux de natalité et le taux

de mortalité. La mortalité enfantine, celle qui survient dans la première

Jean

-Serge ELOI SOCIOLOGIE

UTLB 2016/2017

4

année d’existence est de l’ordre de 10 ‰. L’espérance de vie à la nais-

sance est de 60 à 62 ans. Madère n’est plus dans l’état démographique

ancien et a commencé son développement sur le plan démographique.

En ce qui concerne le niveau d’instruction de la population, très peu

d’enfants dépassent le niveau primaire. À l’école primaire, on apprend

essentiellement à lire et écrire dans la langue de la République, le Fran-

çais, ainsi qu’à compter. Les enfants, nés à Madère depuis 1921 et ayant

atteint, voire dépassé le niveau du baccalauréat, sont moins de 50 sur

4000 nés vivants.

La mobilité géographique de la population est peu importante : les

4/5 de la population sont nés à Madère ou dans des communes voisines

jamais distantes de plus de 20 kilomètres, soit quatre heures de marche.

La population de Madère s’achemine vers les temps nouveaux car, 50 ans

auparavant, 97 % des habitants étaient nés sur le territoire de la com-

mune et 20 ans plus tôt, 90 %.

2/ Cessac au profil modelé par la croissance et un haut niveau

de vie

Les agriculteurs, largement majoritaires à Madère, sont minoritaires

à Cessac. Ils ne représentent plus que le quart (24,6 %) de la population

active. La taille des exploitations a augmenté : 14 hectares en moyenne

contre 4 à 5 à Madère. Les rendements à l’hectare ont triplé, voire qua-

druplé par rapport à ceux de Madère. Or le nombre de travailleurs à

l’hectare étant quatre fois plus faible, cela signifie que la productivité a

été multipliée par 12. Un travailleur de l’agriculture produit douze fois

plus à Cessac qu’à Madère. Cette augmentation de la productivité tient à

l’essor du machinisme (20 fois plus de tracteurs), à l’utilisation du pé-

trole et de l’électricité comme source d’énergie, d’engrais, à la bonne sé-

lection des plantes et des semences.

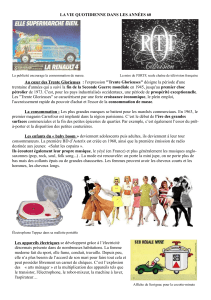

La consommation a considérablement augmenté, 95 % des foyers de

Cessac disposent du confort moderne, l’équipement électroménager est

très présent. 95 % des logements sont équipés en réfrigérateurs contre à

peine 3% à Madère, 85 % en machines à laver le linge alors qu’à Madère

aucun logement ne pouvait disposer de cet équipement. Madère ne

comptait, en 1945, que cinq automobiles. Trente ans plus tard, elle en

compte 250 pour 212 logements ce qui laisse supposer que certains mé-

nages sont pluri-équipés. D’ailleurs les rues de Cessac sont encombrées

d’automobiles. Les habitants les utilisent constamment pour faire leurs

courses et pour se déplacer, parfois, de quelques centaines de mètres.

L’automobile sert également à aller au travail. En effet, les « tertiaires »

de Cessac, dans leur quasi-totalité, travaillent en dehors de la commune.

Des enseignants, des employés de commerce exercent leur profession à

Jean

-Serge ELOI SOCIOLOGIE

UTLB 2016/2017

5

100 ou 150 kilomètres de là, la secrétaire de mairie de Cessac habite à 40

km. On assiste donc quotidiennement à ces migrations pendulaires, ca-

ractéristiques des communes rurbanisées dans lesquelles l’espace rural

n’a été occupé que par l’habitat, dissocié pour la plupart des ménages de

l’activité professionnelle.3

À ces déplacements quotidiens, on peut ajouter les déplacements liés

aux loisirs, en fin de semaine, lors des vacances, mais aussi les déplace-

ments professionnels et les voyages d’étude. Le nombre de kilomètres

parcourus par un habitant de Cessac est estimé à 80 fois celui que par-

courait un habitant de Madère. « Des routes sur lesquelles il passait 10

voitures par jour en 1939 et en 1950 en voient passer 600. Un grand

nombre de Cessacois âgés de 15 à 65 ans ont aujourd'hui pris plusieurs

fois l'avion, pour aller en Tunisie, au Maroc, en Terre Sainte, à Rome,

voire en Amérique ou en U.R.S.S. ; beaucoup font chaque week-end de

printemps et d'été des promenades de 30 à 50 km - voire 150 ou 200 -

pour déjeuner dans un restaurant à la mode et parcourir du pays (eux

qui, il y a trente ans, ne pouvaient dépasser que très exceptionnellement

les bornes cantonales). Les congés de printemps ou d'été se prennent en

Espagne, sur la Costa Brava; ou en France sur la Côte d'Argent ou sur

la Côte d'Azur; on y loue pour cela de petits appartements, en général

pour 15 jours. Les adolescents connaissent en outre le Portugal, la Nor-

vège, la Sicile, la Grèce, les U.S.A., l'Egypte... et cent autres lieux où les

conduisent les colonies de vacances et les voyages organisés. »4

Le groupe qui domine est lié au secteur tertiaire : employés de bu-

reau, de banques, d’administration publique, de commerce, commer-

çants, instituteurs. La part des actifs du tertiaire s’élève à 47,7 % de la

population active. Le secteur tertiaire n’est pas encore absolument majo-

ritaire dans la population active, mais on note sa prépondérance et sa

forte augmentation. À Madère, en effet, il ne représentait que 11,5 % de la

population active. On peut compléter ce tableau de Cessac en précisant

que l’espérance de vie à la naissance y est élevée par rapport à Madère,

elle est en effet passée de 62 à 72 ans soit un gain de 10 ans en trente ans.

On remarquera une tendance à la sécularisation : de 1945 à 1975, la reli-

gion a perdu de son influence. L’église qui, autrefois, se remplissait deux

fois le dimanche matin, ne se remplit que les jours de fête ou lorsqu’on

enterre un notable. Signalons pour finir que 31,3 % des habitants sont

nés à Cessac alors que c’était le cas de 80 % de la population à Madère.

12,5 % sont nés à moins de 20 km.

3 - La rurbanisation désigne l’urbanisation des communes rurales à la périphérie des agglomé-

rations.

4 - Jean Fourastié, 1979, Les trente glorieuses, Paris, Fayard, 2007.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

1

/

31

100%