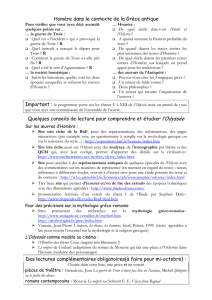

Format PDF - Noesis

Noesis

1 | 1997

Phenomenologica - Hellenica

La muse, l’aède et le héros

Jacqueline Assaël

Édition électronique

URL : http://noesis.revues.org/1421

ISSN : 1773-0228

Éditeur

Centre de recherche d'histoire des idées

Édition imprimée

Date de publication : 15 mars 1997

Pagination : 109-169

ISSN : 1275-7691

Référence électronique

Jacqueline Assaël, « La muse, l’aède et le héros », Noesis [En ligne], 1 | 1997, mis en ligne le 02 mars

2009, consulté le 25 novembre 2016. URL : http://noesis.revues.org/1421

Ce document est un fac-similé de l'édition imprimée.

© Tous droits réservés

LA MUSE, l'AÈDE ET LE HÉROS

Jacqueline ASSAËL

I. L'INSPIRATION DIVINE

Pétition du problème

Les épopées homériques commencent par un appel à la

Muse. Cet indice notamment pourrait faire supposer que le

chant est inspiré à l'interprète ou à l'auteur de ces amples

compositions par une voix divine. Platon indique d'ailleurs

que l'idée selon laquelle l'aède ou le poète s'expriment et

travaillent en état d'extase représente une ancienne croyance

pour les Grecs

(παλαιòς

μυθος)1. Toutefois, certains

modernes ont quelque difficulté à admettre qu'une forme de

possession ait pu animer les poètes archaïques.

En fait, la question est controversée. M. I. Finley par

exemple est prêt à accorder son crédit au témoignage

qu'apporte l'aède Phémios, dans Y Odyssée: Je n'ai pas eu de

maître!

en toutes poésies, c'est un dieu qui m'inspire! « pour

le poète et son auditoire », juge-t-il, « le sens en était

littéral. »2 Toutefois, pour prendre en considération les

déclarations d'un personnage qui s'exprime ainsi au style

direct, sans doute faut-il définir une méthode d'interprétation

ou découvrir d'autres éléments qui corroborent les propos de

l'aède.

Or, les perspectives de l'histoire littéraire sont brouillées.

En effet, d'un côté, Jacqueline de Romilly dessine une

Ce témoignage éclaire les modernes sur la mentalité grecque, même si

le μυθος auquel Platon fait référence n'apparaît en fait à travers aucun texte

connu. Le philosophe parle de μανία poétique. Il compare la situation du

poète inspiré et celle de la Pythie qui délivre la parole des dieux. Pour lui, "le

poète n'est plus maître de son esprit". Cf. Lois, IV, 719 c et Ion, 533 d et sqq.

2 Référence à

Odyssée,

XXII, 347-348. M. I. Finley, Le

monde

d'Ulysse,

Paris,

Maspero, (1969), 1978, (trad. fr. de C. Vernant-Blanc et M. Alexandre

de

The World

of

Odysseus,

The Viking Press Inc. Publishers, New York, 1954

et 1977) p. 49.

109

Noésis n°l

évolution des processus de création qui confirme l'opinion de

M. I. Finley: selon elle, en effet, le temps des poètes inspirés,

à l'époque de l'épopée et du lyrisme, a bel et bien précédé celui

des techniciens, au sens étymologique du terme, maîtres,

créateurs et calculateurs conscients de leurs effets qui, en une

période rationaliste, ont même favorisé l'élaboration du style

rhétorique et artificiel d'un sophiste comme Gorgias3. Mais en

un autre sens, à travers la théorie platonicienne portant sur

l'inspiration poétique, P. Vicaire discerne l'influence d'un

courant de pensée dionysiaque qui s'impose à Athènes, en

particulier grâce au développement du théâtre. Pour lui, donc,

cette conception de la littérature n'existe pas en Grèce et n'a

pas de fondement avant le Vème siècle4.

Cette prise de position a été majoritairement défendue.

L'autorité de E. R. Dodds, tout spécialement, l'a solidement

établie et elle

s'est

largement répandue comme une vérité

certaine: « Dans la tradition épique, on nous représente le

poète recevant des Muses une connaissance supranormale;

mais il ne tombe pas en extase; il n'est pas possédé par

elles.

»5 La question consiste donc à savoir si le poète est par

nature un être différent des autres, doué d'un sens qui lui

permet, en toute circonstance et dans une normalité

"Pindare est, pour un temps, le dernier des inspirés. (...) La tragédie,

elle,

dépendra toute du talent humain. " ("Gorgias et le pouvoir de la poésie",

Journal of Hellenic Studies, 93, 1973, p. 160).

"Il faut sans doute discerner, dans l'importance donnée à la transe

poétique, par des penseurs de la fin du cinquième et de la première moitié du

quatrième siècle avant notre ère, une influence ou un contre-coup de certaines

croyances propres à la religion de Dionysos. " "Les Grecs et le mystère de

l'inspiration poétique", Bulletin de l'Association Guillaume Budé, 1, 1963, p.

75.

Les Grecs et l'irrationnel, Paris, (éd. Montaigne, 1965), Flammarion,

coll. Champs, 1977, (trad. fr. de The Greeks and the Irrational, University of

California Press, Berkeley, U. S. A., 1959), p. 89. Cette opinion a été reprise

par des commentateurs du texte d'Homère, cf. A. Heubeck, S. West, J. B.

Hainsworth, A Commentary on Homer's Odyssey, I, Oxford Clarendon Press,

(1988),

1991, p. 350; la référence faite à Dodds apparaît aussi dans des revues

de vulgarisation, cf. M. Montana, Les muses et l'inspiration

poétique, Ο

ΛΤΧΝΟΣ,

Bulletin de l'Association Connaissance Hellénique,

34,

1988, p. 15-16.

110 Noésis n°l

extraordinaire, d'exprimer un savoir inaccessible pour le

commun des mortels, ou bien si une révélation ne lui parvient

que de manière exceptionnelle et dans un état de trouble de la

personnalité.

Sans doute faut-il définir la notion de possession divine.

L'image d'un poète emporté par la fureur frénétique d'une

danse incontrôlée n'est guère envisageable évidemment, si elle

est appliquée aux poètes archaïques. Elle rebute les critiques

modernes, effarouchés par la représentation caricaturale que

Platon propose dans Ion, en comparant l'attitude du poète à

celle des Corybantes agités par le délire d'un culte asiatique6.

Mais ce rapprochement est finalement plus pertinent

lorsqu'avec un humour moins

agressif,

le philosophe évoque

l'exaltation de Socrate, animé par les Lois d'Athènes qu'il

incarne, l'espace d'une prosopopée: « Voilà, sache-le bien,

mon très cher Criton, ce que moi, je crois entendre, comme les

initiés aux mystères des Corybantes croient entendre des flûtes;

oui,

le son de ces paroles bourdonne en moi et m'empêche de

rien entendre d'autre »

(και

εν

έμοι

αΰτη

ή

ήχή

τούτων)7.

A ce moment, Socrate est habité,

d'une certaine manière.

Les phénomènes de possession et leur degré sont divers.

Certes, l'inspiration poétique ne provoque pas de désordres

physiques très caractérisés, chez les aèdes homériques,

toutefois, il est hasardeux d'affirmer comme le fait P. Vicaire:

« nous pouvons constater, objectivement, que l'idée de

"possession" divine est absente d'Homère »8. En effet, dans

les épopées, rares sont les propos théoriques ou critiques qui

éclairent sur la vocation de l'aède ou sur la nature de son

activité créatrice et sur son état psychique, cependant, dans

l'Iliade et dans l'Odyssée, par certains aspects, le personnage

de l'aède est très proche de celui du devin et sa connaissance

est considérée comme une science divine. En eux-mêmes, ces

rapports ne suffisent certes pas à démontrer que l'artiste

homérique est animé d'un transport poétique. En effet, à

l'époque archaïque, les professionnels de la mantique

6 Ion, 533 c.

7 Criton, 54 d.

8 Loc. cit., p. 73.

111

Noésis n°l

procèdent souvent selon des méthodes rassises, sinon très

rationnelles9. Mais si l'origine du chant est présentée comme

une voix extérieure à l'aède, il est nécessaire d'étudier

comment, et à quel point, l'être humain assimile cette parole

qui lui est communiquée.

*

**

La figure de l'aède inspiré

Les méthodes comparatistes permettent de percevoir les

similitudes qui, à l'origine, ont été établies entre la fonction

d'interprète religieux et celle de chantre inspiré, dans diverses

traditions indo-européennes. Dans les hymnes védiques, en

effet, la déesse Vâc, la Voix, se glorifie d'accorder sa faveur à

deux types de médiateurs que G. Dumézil définit ainsi: « ce

sont les hommes sacrés comme elle-même, les prêtres. Au

cours de longues études en effet, elle leur donne puissance

d'action (ugrám) et puissance de pensée (sumedhram). Elle en

distingue deux types: le brahmán et le rsi l'un plus lié aux

formules et aux gestes immuables du culte, l'autre ouvert à la

création poétique, à peu près “l'officiant” et le “voyant” (ou

“l'inspiré”) ».10 Vac patronne donc les deux catégories de

Toute une tendance de la critique minimise la part d'irrationalité qui

marque toute expérience divinatoire chez les Grecs. Ainsi, P. Amandry

a-t-il

tenté de montrer que le délire de la Pythie était sans doute plus atténué qu'il ne

paraît (Cf. La mantique apollinienne à Delphes. Essai sur le fonctionnement de

l'oracle, Paris, de Boccard, 1950, p. 23, 47, 66-77; contra R. Flacelière,

Devins et oracles grecs, Paris, 1965, P. U. F., p. 71). De son côté, M. Casevitz

évoque "la divination grecque traditionnelle, pleine de sens" (Les devins

des tragiques, CGITA, 4, 1988, p. 129. Cf. aussi p. 115: "Considérant les

premières attestations du mot μάντις, chez Homère et chez les poètes

archaïques, on a pu voir que le devin μάντις apparaissait comme un homme de

savoir, (...) sans pour autant apparaître en transes" et Mantis: le vrai

sens,

R. E. G., 105, Janvier- Juin 1992, p.

1-18).

Voir aussi sa bibliographie

sur la question, qui est ici annexe.

Apollon sonore et autres essais. Esquisse de mythologie, Paris,

Gallimard, 1982, p. 18. Cf. RV X 125, 5: "C'est moi, de moi-même, qui

prononce ce qui est goûté des dieux et des hommes. Celui que

j'aime,

celui-là,

112 Noésis n°l

9 Toute une tendance de la critique minimise la part d'irrationalité qui

marque toute expérience divinatoire chez les Grecs. Ainsi, P. Amandry

a-t-il

tenté de montrer que le délire de la Pythie était sans doute plus atténué qu'il ne

paraît (Cf. La mantique apollinienne à Delphes. Essai sur le fonctionnement de

l'oracle, Paris, de Boccard, 1950, p. 23, 47, 66-77; contra R. Flacelière,

Devins et oracles grecs, Paris, 1965, P. U. F., p. 71). De son côté, M. Casevitz

évoque "la divination grecque traditionnelle, pleine de sens" (Les devins

des tragiques, CGITA, 4, 1988, p. 129. Cf. aussi p. 115: "Considérant les

premières attestations du mot

μαντις,

chez Homère et chez les poètes

archaïques, on a pu voir que le devin uctvriç apparaissait comme un homme de

savoir, (...) sans pour autant apparaître en transes" et Mantis: le vrai

sens,

R. E. G., 105, Janvier- Juin 1992, p.

1-18).

Voir aussi sa bibliographie

sur la question, qui est ici annexe.

10 Apollon sonore et autres essais. Esquisse de mythologie, Paris,

Gallimard, 1982, p. 18. Cf. RV X 125, 5: "C'est moi, de moi-même, qui

prononce ce qui est goûté des dieux et des hommes. Celui que

j'aime,

celui-là,

112 Noésis n°l

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

1

/

60

100%