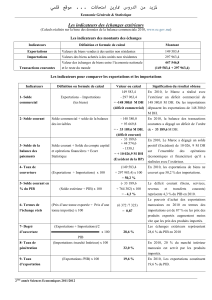

Dynamique du solde des transactions courantes du Togo - BEEP-IRD

publicité