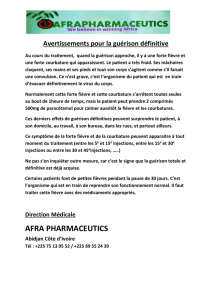

Quelle est la démarche clinique appropriée devant une fièvre

Jean-Pierre Bouchon, Service d’Accueil des Urgences, Hôpital de la Pitié-

Salpétrière, 75013 Paris, France. Tél., Fax.: 01 42 17 72 63.

Auteur Correspondant : Pr Jean-Pierre Bouchon, Hôpital Charles Foix,

Article reçu le 19.02.2002 - Accepté le 21.06.2002.

ENSEIGNEMENT

Quelle est la démar

che clinique appr

opriée

devant une fièvr

e pr

olongée inexpliquée

chez un vieillar

d ?

What is the appr

opriate clinical appr

oach in the case of

unexplained pr

olonged fever in an elderly adult ?

Jean-Pierre BOUCHON

La Revue de Gériatrie, Tome 27, N°9

NOVEMBRE 2002

759

« Rien n’es

t

ja

m

ai

s

perdu

t

an t qu’il res

t

e quelque

chose à trouver » (P. Dac).

« L’établissement d’un diagnostic précis est un éta

-

blissement de premier ordre » (P. Dac).

« La

f

ièvre n’est pa

s

due à un dé

f

ici

t

en Rocéphine® »

(un -très bon- généraliste chargé de résumer

e

n

un

e

p

h

r

a

s

e

-c

h

o

c

un

e

s

é

a

n

ce

d

e

FM

C

consacrée aux infections).

M

ême si elle est critiquable, il n’y a pas de rai

-

son de ne pas appliquer au sujet âgé (SA) la

définition de la fièvre prolongée inexpliquée

donnée pour l’adulte jeune

(

A

J

), définition inchangée

depuis 1961 : «tout état fébrile persistant au-dessus de

38°3 C, plus de trois semaines et dont la cause n’est

pas déter

m

inée après une semaine d

’

hospitalisation,

est une fièvre prolongée inexpliquée (FPI)». Ce que les

anglo-saxons appellent «fever of unknown origin».

Les problèmes posés par ces FPI chez les SA sont sou

-

vent complexes. Pour les résoudre, il faut faire preuve

en même temps d’un «esprit interniste» et d’un «esprit

gériatrique», ce qui n’est pas un pléonasme.

Ce n’est pas la liste des étiologies qui va différencier le

SA de l’A

J

. On retrouve à peu de choses près les

m

êmes catégories dans les de ux groupes. Les diffé-

rences se situent à d’autres niveaux :

- Les fréquences respectives des étiologies des FPI ne

sont pas les mêmes

(tableau 1)

SA :Infections : 35 %

. Abcès intra-abdominaux 12 %

. Endocardite 10 %

. Tuberculose 6 %

Maladies systémiques : 28 %

. Horton 19 %

Cancers et hémopathies : 19 %

. Lymphomes 10 %

. Cancers 9 %

Divers : 9 %

Indéterminé : 9 %

AJ/PA : Infections

➚

Maladies dysimmunitaires

➴

Cancers et hémopathies

➙

Thermopathomimie

➴

Tableau 1 : Fréquenc

e

s r

e

spectives d

e

s diff

é

r

e

ntes étiolo-

gies de s fi

è

vres p ro lo ng

é

es in

e

xpliqué

e

s (F

P

I

) che z l

e

s

sujets âgés (SA) et les adultes jeunes (AJ)

(Travail de Knockaert (4), le plus récent, reprenant des tra

-

vaux plus anci

e

ns d

e

Esposito, d

e

Barri

e

r. High (3 ) a fait

une sorte de méta-analyse de ces 3 séries, ce qui est assez

discutabl

e

c

ompte t

e

nu d

e

s

é

p oques tr

è

s diffé rentes d

e

s

publications.

Table 1 : Respective frequencies in the different etiologies of unex

-

p

l

ained prolonged fever (FPI) in the older adults (SA) and younger

adults (AJ).

• Avez-vous des particularités alimentaires ?

• De quelle origine êtes-vous ?

• Quel métier avez-vous exercé ?

• Avez-vous des animaux chez vous ?

• Tabagisme ? Le «je ne fume pas», le «je n’ai jamais

fumé» n

’

ont pas la mê

m

e signification que le

«

je ne

fume plus» (quelquefois depuis une semaine suite à une

hémoptysie !).

• Avez-vous été transfusé ? Certaines interventions

(

orthopédie, urologie

)

sont parfois très hé

m

orragiques

et le vieillard ne sait pas toujours qu’il l’a été.

• Y a-t-il eu des malades dans votre entourage récem

-

ment ?

• Que prenez-vous, qu’avez-vous pris comme médica

-

ments ?

. Ceux qui décapitent la maladie causale.

. Ceux qui masquent la fièvre.

. Ceux qui pe uvent en donner (il n’y a pa s que les

jeunes qui sont sous progestatif).

. Ceux qui masquent certains signes : l’amiodarone qui

tout en donnant une hyperthyroïdie empêche la tachy

-

cardie.

. Ceux qu’on a sans ordonnance.

• Y a-t-il eu une porte d’entrée infectieuse, dentaire par

exe

m

ple, encore que chez le vieillard ce soit plutôt

l’absence de soins dentaires qui domine !

• Comment est apparue cette fièvre, brutalement, pro

-

gressivement, en premier ou précédée d’autres symp

-

tômes ? La fièvre apparue après dix jours d’alitement

pour lombalgie aiguë a plus de chance d’être liée à une

phlébite qu’à une spondylodiscite.

En retour, le gériatre n’oubliera pas :

•

De s’en quérir non pa

s

du mais des m

é

tie rs. Le

patient âgé a trop tendance à citer le plus valorisant ou

le dernier ou celui exercé le plus longtemps.

• De poser à son malade des questions sur sa sexualité

(il y a des vieillards qui ont des rapports exposant à des

risques de MST), ses habitudes vis-à-vis de l’alcool, des

drogues.

L’EXAMEN CLINIQUE

__________________________

Le gériatre sait que :

• Tout ce qu’il trouve à l’examen clinique est loin d’être

en rapport avec la maladie fébrile actuelle : cet oedème

d’un membre inférieur est en rapport avec une phlébite

d’il y a vingt ans, cette fibr illation auriculaire est

ancienne.

•

Tous le

s

souffles systoliques é jectionnels

irradiant

dans les vaisseaux du cou ne sont pas des souffles de

La Revue de Gériatrie, Tome 27, N°9

NOVEMBRE 2002

760

Qu

e

ll

e

e

s

t

la d

é

m

ar

c

h

e

c

liniqu

e

appropri

ée

d

e

vant un

e

fi

è

vr

e

pr

o

lo ng

ée

in

e

xpliqu

ée

c

h

ez

un vi

e

illard ?

- L

’

interrogatoire e t l’exa

m

en clinique qui re stent les

pièces

m

aîtresses du diagnostic sont, pour de no

m

-

breux motifs, plus difficiles, plus sujets à caution chez

les SA.

- L’idée, assez juste, qu

’

il faut faire vite chez la PA,

incite parfois (souvent ?) à donner des médica

m

ents

m

odifiant le tableau clinique avant mê

m

e d’avoir fait

une enquête correcte

(

antibiotiques, a nti-infla mma-

toires, corticoïdes).

Il faut clairement expliquer, clamer haut et fort que la

plupart des FPI le sont faute d’un interrogatoire et d’un

examen clinique rigour

e

ux d’une part et de quelques

examens complémentaires simples d’autre part.

L’INTERROGA

TOIRE

___________________________

Le gériatre sait :

- Que l’interrogatoire est nécessairement long, les anté

-

cédents étant souvent d’auta nt plus nombreux qu

e

la

personne est plus âgée.

- Q ue le te

m

p s p assant, la fatigue joue e t que les

réponses deviennent moins précises.

- Que les troubles de mémoire sont fréquents, portant

sur les faits récents. Ainsi, le vieillard peut-il donner

tous les détails d’une pathologie remontant à quarante

ans alors qu’il est incapable de décrire le début de sa

maladie récente, les médicaments pris, etc...

- Qu

’

u ne surdité mécon nue peut en traîn er des

réponses erronées à des questions précises.

- Qu

’

il faut parfois employer d

a

ns cet interrogatoire

un e «te r

m

inologie

»

ancienne , p éri

m

ée, inconn ue

d’ailleurs des jeunes médecins. Si l’on prend l’exemple

de la

t

uberculose, qui sait encore parler de

«

la tache

aux poumons» et l’interpréter à sa juste valeur, «le

p o i n t

de pleurite

»

, le «séjour de six

m

ois à la ca

m

pagne

»

, le

«séjour en preventorium

»

, le

«

H

»

«bleu» ou le

«H» «rouge»

sur la pancarte (recherche de BK négative ou positive

après homogénéisation des cra chats

)

, le «pneumo

»

,

«

l

’

extra-pleural», le traitement par «perfusion»

(

l’acide

para-amino-salicylique) ? Qui sait que la Streptomycine

est apparue en 1947, l’Isoniazide en 1952, qui se sou

-

vient du Trecator

®

, du Trevintix

®

? Et l’on pourrait dire

la même chose pour la maladie de Bouillaud, la syphi

-

lis, etc...

L’interniste n’oubliera pas quant à lui de poser

un certain nombre de questions :

• Jardinez-vous ? Vous êtes-vous promené en forêt ?

• Avez-vous voyagé à l’étranger récemment ? (les vieux

voyagent de plus en plus et de plus en plus loin).

• Quel est l’état de vos vaccinations ?

La Revue de Gériatrie, Tome 27, N°9

NOVEMBRE 2002

761

Qu

e

ll

e

e

s

t

la d

é

m

ar

c

h

e

c

liniqu

e

appropri

ée

d

e

vant un

e

fi

è

vr

e

pr

o

lo ng

ée

in

e

xpliqu

ée

c

h

ez

un vi

e

illard ?

rétrécissement aortique : souffles athéromateux banaux

du SA (bien sûr, sans I.A., sans disparition de B2).

Mais l’interniste dira

que s’ils ne sont pas hémody

-

namiquement significatifs, ils n’en traduisent pas moins

des valves anormales, susceptibles d’être le siège d’une

endocardite infectieuse.

Tous les deux se rejoignant

pour dire que si fièvre

et souffle systolique sont fréquents chez les SA, l’endo

-

cardite l’est moins mais que le médecin est là pour se

méfier et appliquer les règles !

I

ls se rejoignent aussi p our re cherche r un can cer

colique devant une endocardite ou une se pticémie à

Streptococcus Bovis, pour palper soigneusement les

artères temporales.

L’interniste sait aussi

que le diagnostic tient parfois

à peu de choses :

• L’auscultation cardiaque, surface de sthétoscope par

surface de sthétoscope, à tous les foyers, en décubitus

latéral, penché en avant, à la recherche de la petite

I.A., du petit frottement.

• L’exa

m

en de la peau, centimètre carré par centimètre

carré, sans oublier les recoins, les ongles, les phanères.

• L’examen de toutes les aires ganglionnaires, y com

-

pris épitrochléennes (le «ganglion de l’interniste»).

L’interniste n’oubliera pas que confusion

+

fièvre =

ponction lombaire. Le gériatre non plus, même s’il sait

qu’il risque plus souvent de se trouver en présence

d’une fièvre d’origine X + une confusion liée à la

décompensation d’une maladie d’Alzheimer sinon tout

simple

m

ent à un globe urinaire chez une vieille per-

sonne fébrile alitée !

Et pour terminer ce chapitre de l’examen clinique, c’est

le moment de ra

p

p

e

l

e

r

c

ette

r

è

gl

e

d’

o

r i

n

t

e

r

n

i

s

te

:

l’examen clinique devant une FPI

(comme l’inter

-

rogatoire et comme certains des examens complémen

-

taires initiaux, on le verra ci-dessous

)

, d

o

it

être

ré

p

ét

é

régu

l

ière m

e

nt.

P

endant que l’on attend de

nouveaux exa

m

ens complé

m

enta ires (rendez-vous

et/ou résultats), la clinique peut s’être modifiée !

• Le souffle diastolique est apparu.

• La rate devient palpable.

•

Le minuscul

e

ganglion perdu dans la graisse est

devenu évident.

• Un pouls périphérique a disparu.

• Une pleurésie est apparue.

• Etc...

LES EXAMENS COMPLÉMENT

AIRES

__________

Le gériatre sait que :

• Chez le SA, il faut aboutir rapidement à un diagnostic

car le vieillard malade, fatigué, anorexique, alité, fébrile

(

catabolisant ses

m

uscles

)

va vite être exposé à des

complications qui vont, en modifiant le tableau cli-

nique, en surimposant leurs signes à ceux de la maladie

initiale, rendre le diagnostic encore plus difficile.

• A l’extrême, il faut presque considérer la fièvre pro

-

longée... comme une urgence. Il ne faut pas attendre

que le vieillard ne soit plus en état de subir un examen

complémentaire pour le demander ou ne soit plus en

état de subir une intervention chirurgicale qui aurait été

réalisable trois semaines plus tôt.

• Mais on ne peut pas tout faire en quelques jours à un

vieillard fatigué, fragile, et l’hospitalisation est en elle-

même un facteur aggravant de pathologies préalables,

cérébrales dégénératives notamment.

• Préparer un grand vieillard à une coloscopie, adresser

un vieillard à un exa

m

en scanner avec injection alors

qu’il a une clairance de créatinine faible, tout cela peut

être mal supporté, voire dangereux (rappelons au pas

-

sage l’inocuité de l’interrogatoire et de l’exam

e

n cli-

nique : bien faits, ils n’ont jamais tué qui que ce soit...).

Le gériatre sait aussi que :

•

Si la chondrocalcinose

peut donner de la fièvre sans

arthrite, la fréquence de la chondrocalcinose radiologique

est telle à cet âge qu’elle perd de la valeur d’orientation.

•

I

l en est de

m

ême d

e

la trop fréquente présence à

l’E

C

BU de la vieille fe

m

me de colibacilles pour les

incriminer systématiquement dans la fièvre observée.

•

A la nu

m

ération for

m

ule sanguine d’un vieillard

fébrile, 2 000 polynucléaires neutrophyles avec dispari

-

tion des éosinophiles ont autant de valeur pour un dia

-

gnostic d’infection bactérienne que 30 000.

• La plupart des tuberculoses des SA ont pour origine

un BK resté quie scent dans un

e

ndroit quelconque

depuis la primo-infection remontant parfois à plusieurs

dizaines d’années. Il sait penser systématiquement à la

tube rculo se à chaque fois qu’il ne comprend pas

quelque chose en gériatrie (j’exagère un peu !) et il sait

se poser la question : pourquoi ce BK se

m

et-il, cin-

quante ans après, à faire des petits ? Immuno-dépres

-

Ecrire tout cela à propos d’une FPI n’est pas

enfoncer des portes ouvertes. C’est rappeler

qu’à l’époque de l’Evidence Based Medicine,

pour tr

o

uv

e

r

d

e

s

pre

u

v

e

s

,

faut-il

e

n

cor

e

l

e

s

avoir correctement recherchées. Il y a moins

d

e

fi

è

vr

e

s

i

n

explica

b

le

s

qu

e

d

e

fièvr

e

s

i

n

ex-

pliquées.

Q.C.M.

_________________________________________

A- Ch

e

z l

e

vi

e

illa rd

,

u

ne

e

n

do ca r

d

ite

av

e

c

hémoculture positive à Streptococcus Bovis est

s

ouvent

a

ss

o

ci

é

e

à

(u

n

e

s

eul

e

r

e

pon

s

e

e

xa

c

te

,

laquelle ?)

:

a -

Une tuberculose.

b -

Un cancer colique.

c -

Un myélome.

d -

Un SIDA.

e -

Un cancer bronchique.

B

- Chez le vieillard (une seule réponse fausse,

laquelle ?) :

a - Une fièvre

prolongée ine xpliquée est une fi

è

vre

durant depuis plus de 3 semaines, au-dessus de 38°3,

sans cause déterminée après une semaine d’hospitali

-

sation.

b -

Les causes de fièvre prolongée sont les mêmes que

chez l’adulte j

e

une

m

ais avec des fréquences respec-

tives différentes.

c -

Tout souffle systolique éjectionnel irradiant dans les

vaisseaux du cou est synonyme de rétrécissement de la

valve aortique.

d -

Même si les méningites ne sont pas la cause la plus

fréquente des confusions fébrile s, l

’

adage

«

confusion

fébrile = PL» reste valable.

e -

La thermopathomimie reste rarissime.

La Revue de Gériatrie, Tome 27, N°9

NOVEMBRE 2002

762

Qu

e

ll

e

e

s

t

la d

é

m

ar

c

h

e

c

liniqu

e

appropri

ée

d

e

vant un

e

fi

è

vr

e

pr

o

lo ng

ée

in

e

xpliqu

ée

c

h

ez

un vi

e

illard ?

sion

m

ais de quelle origine : dénutrition psychogène,

so matique, socia le ? Hém opa thie ? Cancer ?

Traitement corticoïde ?

• Dans une maladie de Horton sous corticoïdes, cette

fièvre qui (ré)apparaît, cette CRP, cette VS qui remon

-

tent : insuffisance du traitement ? Non, tuberculose !

• Chez ce cancéreux du poumon droit, cette pleurésie

gauche : métastase ? Non, tuberculose !

• L’unicité n’est pas toujours la règle en gériatrie.

Mais l’interniste sait qu’il faut répéter les exa

-

mens complémentaires simples initiaux :

•

C

ette radiographie thoracique était normale il y a

deux semaines ; une nouvelle montre que la miliaire est

apparue.

- Cette numération ne montrait qu’une petite anémie.

Dix jours après, les blastes sont là.

Il connaît aussi les maladies rares qui ne sont pas fami

-

lières au g

é

riatre, le dernier anticorps pointu, le seul

endroit en France où se fait telle ou telle recherche.

Alors ? Alors, quand, chez un SA, le gériatre bute sur

une FP

I

, qu’il appelle donc un interniste et quand

l’interniste, chez un SA, bute sur une FPI, qu’il appelle

donc un gériatre !

TRAITEMENT D’ÉPREUVE, TRAITEMENT SANS

PREUVE

________________________________________

Il y a des cas où, malgré les explorations bien choisies,

les avis multiples pris, l’état du patient laisse penser

qu’il faut tenter quelque chose : suivant le cas, traite

-

ment antibiotique, traite

m

ent anti-tuberculeux, traite-

ment corticoïde. C’est une décision difficile à prendre.

Elle ne peut être prise qu’après une révision collégiale

du dossier et un dernier réexamen complet du patient

(«qu’a-t-on pu oublier ?»). C’est dire qu’une fois ce trai

-

tement e ntrep ris, avec le consenteme nt éclairé du

patient, de son entourage, la surveillance devra conti

-

nuer d’être attentive.

■

POUR EN SA

VOIR PLUS

_______________________

A – Articles généraux «internistes»

1.

Piette J

.

Ch

,

We ch

s

cler

B,

P

i

ette A

.

M

.

Fièvre s au long c ours de

l’adulte. In : Godeau P., Herson S., Piette J.Ch. : Traité de Médecine, 3e

édition (pp 89-98) – Flammarion Médecine Sciences Edit., Paris, 1996

2.

Rousset H, Lucht F.

Fièvres prolongées inexpliquées. In : Rousset H,

Vital-Durand D, Dupond J.L. : Diagnostics difficiles en Médecine Interne,

2e édition (pp 357-380), Maloine Edit., Paris, 1999.

B – Articles généraux «gériatriques»

3. Hig

h

K.P. Fever on un kno wn origin. In : Hazzard W.R

,

Blass

J

.P ,

E

t

tin ger W.H

,

Ha lter

J .B, Ouslander J. G. :

P

rinciples o f Geria

t

ric

Medicine and Gerontology, 4 th edition (pp 1448-1451), Mc Graw Hill,

New York, 1999

4.

Knockaert D.C, Vanneste L.J, Bobbaers H.J.

Fever of unknown ori

-

gin in elderly patients.

J Am Geriatr Soc

1993;41:1187-92.

RÉPONSES

1

/

4

100%